Risques infectieux associés aux dispositifs médicaux

IATROGÉNIE

Revue FRancophone des LaboRatoiRes - novembRe 2010 - n°426 // 51

article reçu le 31 mai, accepté le 30 août 2010.

© 2010 – Elsevier Masson SAS – Tous droits réservés.

a Equipe opérationnelle en hygiène hospitalière

b Service de réanimation médicale

Centre hospitalier universitaire Ambroise-Paré (AP-HP)

9, av. Charles-de-Gaulle

92104 Boulogne cedex

* Correspondance

florence.espinasse@apr.aphp.fr

1. Introduction

En 2006, parmi les 180 000 patients hospitalisés en court

séjour dans les établissements de santé français et inclus

dans l’enquête nationale de prévalence des infections noso-

comiales, 43,5 % étaient porteurs d’au moins un dispositif

invasif (cathéter vasculaire, sonde vésicale, sonde endo-

trachéale ou trachéotomie). Ce pourcentage de patients

exposés atteignait 75 % dans les centres de lutte contre

le cancer et 90 % dans les services de réanimation [1].

Ces dispositifs invasifs sont donc incontournables, au moins

à titre provisoire, dans la prise en charge d’un patient mais

leur présence s’accompagne d’événements indésirables

parmi lesquels les complications infectieuses occupent

une place prépondérante chez les patients les plus fragiles.

Les arguments microbiologiques, souvent quantitatifs, sont

fondamentaux dans les dénitions retenues pour la sur-

veillance épidémiologique des infections associées à ces

dispositifs invasifs [2]. À partir de prélèvements recueillis

dans des conditions précises et à la lumière de renseigne-

ments cliniques, le rôle du microbiologiste est de fournir

les éléments nécessaires pour établir la colonisation du

dispositif, aider à déterminer son imputabilité éventuelle

dans le processus infectieux ou participer au système de

surveillance épidémiologique de l’établissement.

Summary

Device-associated infection risk

Intravascular catheterization, urinary catheteriza-

tion, and assisted breathing, are critical to modern

medicine. Most patients admitted to a hospital are

exposed to one or more of these medical invasive

procedures at some point during the course of their

treatment. However, the introduction of vascular,

urinary or endotracheal catheter is linked to a signi-

cant increase in infection risk. An estimated 60% of

Healthcare Associated Infections (HAI) is thought to

be related to the use of such invasive devices. The

pathogenesis of these infections is strongly corre-

lated with a biolm formation on the surfaces of the

foreign materials.

The most commonly occurring device-associated

infections are intravascular catheter-associated bac-

teremia, catheter-associated urinary tract infections

and ventilator-associated pneumonia which are all

considered to be in part preventable.

Epidemiological denitions of these infections include

both clinical symptoms and microbiological criteria.

Microbiology lab assistance is needed to monitor the

ratio of infection incidence to the number of days the

device was used. Monitoring is critical to managing

the risk of infection associated to these invasive de-

vices and to evaluating preventive efforts based on

standard precautions, specic measures and sensible

use of these medical devices.

Catheter – indwelling urinary catheter – endotracheal

tube – Healthcare Associated Infection intravascular

catheter-associated bacteremia – catheter-associated

urinary tract infection ventilator-associated pneumonia.

réSumé

L’abord vasculaire, le drainage urinaire ou la ventilation assistée sont

indispensables à la médecine actuelle et, durant leur prise en charge, la

plupart des malades hospitalisés sont exposés à l’un ou l’autre de ces

actes. Cependant, l’implantation temporaire d’un cathéter vasculaire,

d’une sonde vésicale ou d’une sonde endotrachéale est associée à un

risque infectieux non négligeable puisqu’on estime que 60 % des infec-

tions associées aux soins auraient pour origine un dispositif invasif. La

physiopathologie de ces infections est étroitement liée à la constitution

d’un biolm sur ces corps étrangers.

Parmi celles-ci, les bactériémies associées aux cathéters vasculaires, les

infections urinaires associées au sondage vésical et les pneumopathies

acquises sous ventilation mécanique sont les plus fréquentes et sont

considérées comme en partie évitables.

Ces infections répondent à des dénitions épidémiologiques associant

arguments cliniques et critères microbiologiques. La collaboration du

laboratoire de microbiologie est essentielle pour suivre l’évolution de l’in-

cidence de ces infections rapportée au nombre de jours d’exposition au

dispositif. Cette surveillance est indispensable à la gestion du risque infec-

tieux associé à ces dispositifs invasifs et à l’évaluation des programmes

de prévention qui reposent sur les précautions standard, des mesures

spéciques et un usage raisonné de ces procédures.

Cathéter – sondage vésical – ventilation mécanique – infection associée

auxdispositifs invasifs – pneumopathie – bactériémie liée au cathéter –

infection urinaire sur sonde.

Florence Espinassea,*, Bernard Pageb, Brigitte Cottard-Boullea

Risques infectieux associés

auxdispositifs médicaux invasifs

Dossier scientifique

52 //

Revue FRancophone des LaboRatoiRes - novembRe 2010 - n°426

(bactéries, levures, autres ?), qui vont y vivre en symbiose

ou en coopération. Puis, à la phase de consolidation et

de maturation du biolm, ces microorganismes secrètent

la matrice d’exopolysaccharides qui formera la structure

tridimensionnelle protectrice, à l’intérieur de laquelle, par

le quorum-sensing, les bactéries vont coordonner leur

comportement. Enn, c’est la phase d’érosion : des bac-

téries sessiles sont libérées sous forme de micro-emboles

septiques et vont coloniser d’autres sites [3].

Les conséquences médicales sont majeures. 1/ Le biolm

limite la réaction immunitaire locale par défaut de pénétra-

tion des anticorps et des cellules phagocytaires. Mais ces

dernières libèrent leurs facteurs microbicides, induisant une

réponse inammatoire chronique dans les tissus entourant

le dispositif. 2/ Les bactéries dans les couches profondes

du biolm sont en dormance, donc incapables de se diviser,

avec pour effets une mauvaise sensibilité des diagnostics

microbiologiques par culture et une résistance élevée

aux antibiotiques actifs sur la bactérie en division avec

augmentation des concentrations minimales inhibitrices

d’un facteur 100 ou 1 000. Ceci explique que la réussite de

traitement d’une infection associée à un dispositif invasif

est très souvent conditionnée par l’ablation du dispositif.

3. Risque infectieux associé

aux cathéters vasculaires

Disposer d’un abord vasculaire est essentiel pour la prise

en charge des patients relevant de la réanimation, la cancé-

rologie, ou de l’hémodialyse… L’implantation d’un cathéter

vasculaire permet la réalisation rapide d’une expansion

volémique, l’administration de médicaments, de nutrition

parentérale ou de produits sanguins, ainsi que la surveillance

Après un bref aperçu sur le lien entre dispositif invasif

et biolm, nous aborderons successivement les risques

infectieux associés au cathétérisme vasculaire, au sondage

vésical, puis à l’intubation trachéale.

2. Dispositifs invasifs et risque

infectieux : le biofilm

L’OMS estime qu’entre 5 et 12 % des patients hospitali-

sés dans le monde développent une infection associée

aux soins (IAS) dont plus de 60 % sont associées à l’im-

plantation d’un dispositif médical ou chirurgical [3]. Tout

dispositif, implanté à titre provisoire ou permanent, peut

devenir le site d’une éventuelle infection (sonde urinaire,

canule d’intubation, valve cardiaque, prothèse vasculaire

ou orthopédique, dispositif intra-utérin, etc.). La physiopa-

thologie de ces infections est liée initialement à la consti-

tution d’un biolm sur ces corps étrangers.

Le biolm est une communauté plurimicrobienne se xant

à une surface inerte ou vivante et maintenue enchâssée

sur cette surface par la sécrétion d’une matrice adhésive

et protectrice. C’est une structure vivante, dynamique,

en perpétuel remaniement qui constitue le mode de vie

majoritaire des microorganismes, ainsi sédentarisés, par

opposition à la phase planctonique. Même si les techniques

aseptiques sont scrupuleusement respectées lors de l’im-

plantation du dispositif, le développement du biolm est

rapide et inéluctable sur la plupart des matériaux utilisés

à l’heure actuelle en médecine humaine. Schématique-

ment, la première étape est le dépôt, sur ce dispositif, de

substances organiques fonction du milieu (bronectine,

brinogène, collagène, protéines urinaires) qui font le lit

de l’adhésion d’une ou plusieurs espèces microbiennes

TableauI – Les cathéters vasculaires usuels.

Type de dispositif

vasculaire

Site anatomique d’insertion

et spécificités éventuelles

Durée moyenne de

maintien habituellement

observée1

Taux de bactériémie associée

au cathéter/1 000 jours

d’exposition2

Cathéter veineux

périphérique

Veines de l’avant-bras, de la main ou du pied chez le

nouveau-né

Très courte

2 à 4 jours 0,5 [0,2 - 0,7]

Cathéter artériel

périphérique

Artère radiale ou fémorale.

Monitorage des paramètres hémodynamiques et

accès vasculaire pour prélèvements répétés de gaz

du sang

Courte 1,7 [1,1 - 2,3]

Cathéter veineux central

Inséré dans des conditions d’asepsie chirurgicale

dans la veine sous-clavière, jugulaire interne, ou

fémorale

Courte 2,7 [2,6 - 2,9]

Cathéter veineux central

dedialyse, non tunnellisé

Insertion fémorale ou jugulaire interne d’un cathéter

à double lumière Courte 4,8 [4,2 - 5,3]

Cathéter veineux central

inséré par voie périphérique

(PICCline)

Inséré dans la veine basilique ou céphalique, au

dessus du pli du coude, sous contrôle radiologique,

jusqu’à la veine cave supérieure pour un traitement

parentéral de longue durée

Longue

(jusqu’à 6 mois) 1,1 [0,9 - 1,3]

Cathéter veineux central

tunnellisé (type Canaud,…)

Insertion chirurgicale en vue d’une hémodialyse

d’une durée prévisible > 3 semaines dans l’attente

éventuelle d’une stule artérioveineuse fonctionnelle

Longue

(jusqu’à 18 mois) 1,6 [1,5 - 1,7]

Chambre à cathéter

implantable ou chambre

de perfusion veineuse

ou«PAC»

Accès veineux profond inséré chirurgicalement pour

traitement répété de longue durée > 3 mois, ou

veinotoxique ou en absence de capital veineux

Longue

(jusqu’à plusieurs

années)

0,1 [0,0 - 0,1]

1. Fonction des recommandations, de la nécessité du cathéter et de sa fonctionnalité.

2. Selon Maki et.al [11].

IATROGÉNIE

Revue FRancophone des LaboRatoiRes - novembRe 2010 - n°426

// 53

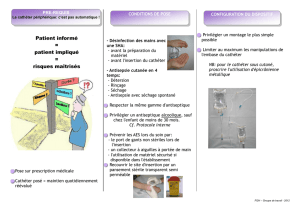

• La colonisation intraluminale du cathéter a pour origine

l’introduction de microorganismes dans la lumière du

cathéter à partir du connecteur lors de la manipulation des

raccords sur la ligne veineuse (injection, déconnexion) ou

par une préparation injectable contaminée. Elle devient

prépondérante pour les cathéters maintenus au-delà de

4 jours (CVP) ou de 7-10 jours (CVC). C’est le mécanisme

le plus fréquent pour les chambres à cathéter implantables

en raison des injections itératives dans le réservoir après

passage à travers la barrière cutanée.

• La colonisation de la portion intravasculaire du cathéter

peut également se faire par voie hématogène secondaire-

ment à un ou des épisodes bactériémiques occasionnés

par la présence d’un foyer infectieux à distance (urinaire,

pulmonaire, chirurgicale, digestive ou autre). Elle est consi-

dérée comme rare (< 10 %).

cardio-vasculaire et le maintien d’une voie d’accès veineux

en situation d’urgence.

Seront traités ici les cathéters veineux ou artériels, intro-

duits par voie périphérique ou centrale. Ainsi, en France,

seraient mis en place chaque année 110 000 chambres à

cathéter implantables, 1 million de cathéters centraux vei-

neux (CVC) et artériels [4] et 25 à 30 millions de cathéters

veineux périphériques (CVP) [5].

Les complications liées aux cathéters vasculaires ont des

conséquences parfois majeures, d’une part pour l’abord

vasculaire considéré, et d’autre part, pour le patient lui-

même (allongement de la durée de séjour, retard du pro-

gramme thérapeutique, nouvelle ponction, localisation

secondaire de l’infection…). Outre les infections, locales ou

systémiques, potentiellement sévères, ces gestes invasifs

peuvent s’accompagner de complications mécaniques

(pneumothorax, trajet aberrant, migration surtout pour

les voies centrales), qui, elles-mêmes, aggraveront les

risques de complications thrombotiques ultérieures (phlé-

bite, sténose, thrombose…). Ainsi, toutes causes et tout

degré de gravité confondus, la fréquence des complica-

tions du cathétérisme central concernerait plus de 15 %

des patients [6].

Les complications liées à ces gestes invasifs sont en partie

évitables et justient les programmes de prévention liés

à ce type d’actes s’appuyant sur des recommandations

consensuelles pondérées.

Les caractéristiques de quelques cathéters vasculaires

sont résumées dans le tableau I.

3.1. Définitions des infections associées

aux cathéters vasculaires (figure 1)

Les dénitions des infections associées aux cathéters

vasculaires (ILC) présentées dans la figure 1 sont celles

applicables à la surveillance épidémiologique en France

depuis 2007 [2]. Elles diffèrent des dénitions cliniques

usuelles et ne correspondent pas exactement à celles du

CDC rendant délicate toute comparaison entre les études

épidémiologiques publiées dans la littérature internationale.

3.2. Physiopathologie des infections

associées aux cathéters vasculaires

Comme pour tout dispositif implanté, dans les 24 heures

suivant l’insertion du cathéter dans l’organisme, débute

la constitution du biolm à l’origine d’infections locales

et/ou systémiques.

Schématiquement, trois voies d’acquisition des microorga-

nismes sont décrites dont les deux premières se succèdent

pour un cathéter de longue durée (figure 2).

• La colonisation par voie extraluminale du cathéter est le

mécanisme le plus fréquemment évoqué pour les cathéters

à émergence cutanée, dans les premiers jours suivant la

pose. Les bactéries des ores du patient, cutanée surtout

ou oropharyngée, du professionnel, ou provenant d’un anti-

septique contaminé migrent via le site d’insertion, suivant la

surface externe du cathéter, le long du trajet sous-cutané.

Cette contamination peut aussi survenir secondairement

lors de la réalisation des pansements du site d’insertion.

En ce qui concerne les CCI, ce mécanisme est secondaire

à cause de leur implantation chirurgicale dans une loge

hermétique sous-cutanée.

Figure 1 – Critères de définition des infections

associées auxcathéters [2].

Signes infectieux LOCAUX

Bactériémie liée au cathéter

Infection générale liée au cathéter

Infection locale liée au cathéter

ET

Hémocultures positives dans les 48 heures encadrant le retrait du cathéter

(ou la suspicion diagnostique si le cathéter n’est pas retiré d’emblée)

CVC ou assimilé ≥ 103 UFC/mL

ousite d’insertion positif

Bactériémie liée au CVC

ou assimilé

CVP ≥ 103 UFC/mL

Bactériémie liée au CVP

Soit hémocultures

appariées positives:

délai > 2h

ou ratio > 5

Soit pus au site

d’insertion du CVP en

absence d’autre porte

d’entrée identiée

Soit culture

ducathéter positive

avec le même

microorganisme

Infection générale liée au CVC ou assimilé

Et signes infectieux GENERAUX régressant dans les 48 heures

suivant l’ablation du cathéter

Infection générale liée au CVP

Culture du cathéter ≥ 103 UFC/mL

Purulence orice CVC

et/ou tunnellite

CVC

Et CVC ≥ 103 UFC/mL

(ou assimilé)

Infection locale liée

au CVC ou assimilé

CVP

Soit CVP

≥ 103

UFC/mL

Soit pus au

site d’insertion

duCVP et

culture positive

Infection locale liée au CVP

Soit

absence

de culture

Dossier scientifique

54 //

Revue FRancophone des LaboRatoiRes - novembRe 2010 - n°426

Des patients hospitalisés hors réanimation sont également

porteurs de CVC. Une étude réalisée dans 29 services de

soins allemands montre un ratio d’exposition de 4,6 jours-

CVC/100 journées d’hospitalisation avec une incidence

des bactériémies associées de 4,3/1 000 jours-CVC [10].

Ces infections sont potentiellement graves. L’allongement

de la durée de séjour en réanimation liée aux bactériémies

associées aux CVC varie de 4 à 19 jours. Malgré les difcul-

tés liées aux facteurs confondants, la mortalité attribuable

à ces bactériémies associées aux CVC est estimée à 10 à

20 % des patients [4]. Pour le système de santé, le surcoût

lié au traitement et à l’allongement de la durée de séjour

attribuable à une bactériémie nosocomiale associée au

CVC est estimé en France entre 7 730 et 11 390 euros par

cas, soit par an 100 à 130 millions d’euros.

• Cathéters veineux périphériques

Le cathéter veineux périphérique est le dispositif invasif le

plus utilisé dans les établissements de santé. En France

en 2006, 28 % des patients hospitalisés depuis au moins

24 heures en médecine, et 40 % en chirurgie ou en réani-

mation étaient porteurs d’un CVP [7]. Sa pose est devenue

un geste fréquent et banal, à tel point que la pertinence du

geste et la justication du maintien du dispositif peuvent

constituer un axe de prévention des ILC.

Le risque infectieux associé aux CVP est perçu comme

faible mais probablement sous-estimé par manque de

documentation microbiologique (cultures du cathéter et/

ou du site d’insertion non réalisées), manque de spécicité

des signes locaux (rougeur et/ou douleur et/ou induration

et/ou cordon veineux) à la fois témoignant possiblement

d’un phénomène irritatif/inammatoire (phlébite) ou d’un

phénomène infectieux, et enn une courte durée d’expo-

sition, avec résolution spontanée de l’infection à l’ablation

du CVP. Dans les études comparatives, le risque d’infection

systémique associé au CVP est inférieur à celui associé

au CVC. L’incidence des bactériémies associées aux CVP

varie de 0,5 à 0,7 pour 1 000 jours CVP (tableau I) [11,

12] et 5 % des bactériémies nosocomiales avaient un CVP

comme porte d’entrée, documentée dans 47 % des cas [7].

3.3. Épidémiologie des infections

associées aux cathéters vasculaires

3.3.1. Description

Les cathéters vasculaires sont, à égalité avec le site urinaire,

les premières causes des bactériémies nosocomiales dans

la dernière enquête française (2004) incluant plus 10 mil-

lions de journées d’hospitalisation dans 286 établissements

de santé. Ils sont à l’origine d’1 bactériémie sur 5, dont la

moitié liée aux cathéters veineux centraux (tableau II) [7].

• Cathéters veineux centraux

Ces dispositifs sont fréquents. En court séjour, 8,4 % des

patients hospitalisés depuis au moins 24 h étaient por-

teurs d’un cathéter veineux central le jour de l’enquête

de prévalence [1]. L’étude d’incidence réalisée dans 165

réanimations françaises volontaires incluant 22 927 patients

hospitalisés en réanimation plus de 48 heures montrent

qu’un cathéter veineux central est mis en place chez 60 %

des patients adultes, pour une durée moyenne de maintien

de 10 jours. L’incidence moyenne des infections locales,

générales ou systémiques associées aux CVC (ILC/BLC)

dans cet échantillon était de 2,31/1 000 jours CVC dont

0,97 bactériémies associées aux CVC/1 000 jours CVC [8].

Aux États-Unis, les données 2006-2008 du National

Healthcare Safety Network (NHSN) (2 461 réanimations,

> 6 millions jours-CVC surveillés) font état d’incidences

moyennes de bactériémies associées aux cathéters cen-

traux, comparables, variant de 1,3 (réanimation pédiatrique)

à 5,5 bactériémies/1 000 jours-CVC (réanimation brûlés) [9].

Tableau II – Fréquence relative des portes d’entrée

de 4 548 bactériémies nosocomiales1,

RAISIN 2004 [7].

Porte d’entrée suspectée n %

Urinaire 946 20,8

Foyer digestif 574 12,6

Cathéter central 507 11,1

Pleuro pulmonaire 434 9,5

Cutanée 306 6,7

ISO 249 5,5

Cathéter veineux périphérique 233 5,1

Chambre à cathéter implantable 209 4,6

Autre 208 4,6

Neutropénie sans porte d’entrée 146 3,2

Inconnue chez un patient non neutropénique 706 15,5

Non renseignée 30 0,7

1. Nosocomiales: patient hospitalisé depuis plus de 48 heures au moment de

l’épisode bactériémique.

Figure 2 – Cathéter vasculaire: principales voies

d’acquisition des microorganismes.

IATROGÉNIE

Revue FRancophone des LaboRatoiRes - novembRe 2010 - n°426

// 55

3.4.1 Conditions optimales de prélèvement

Cette phase pré-analytique est souvent déléguée dans

les établissements de santé à divers professionnels habi-

lités (médecin, inrmier) différents du biologiste ou de

ses collaborateurs. La multiplicité des acteurs potentiels

accroît les risques de contamination des prélèvements,

et complique la distinction entre infection, colonisation

ou contamination. Mermel et coll. recommande de dédier

une équipe transversale aux prélèvements et aux soins

des cathéters vasculaires [13], ou plus simplement, il est

nécessaire de former les professionnels aux conditions

optimales de prélèvements.

• Avant le prélèvement des hémocultures par ponction

veineuse périphérique et pour éviter la contamination

par la ore cutanée, la préparation de la peau du malade

doit être réalisée en 4 temps : détersion au savon, rinçage

au sérum physiologique stérile, séchage, application d’un

antiseptique de préférence alcoolique en respectant le

temps de contact de l’antiseptique avant la ponction, sans

omettre la désinfection du bouchon des acons.

• Avant prélèvement des hémocultures sur un cathéter

vasculaire, si le volume « mort » jusqu’au premier raccord

est important, il est souhaitable de l’éliminer par une purge

préalable pour ne recueillir que le contenu du cathéter.

Après un prélèvement, il est recommandé de rincer les

chambres à cathéter implantables en injectant 10 ml sérum

physiologique stérile par saccades [15].

• L’ablation du pansement est suivie de l’écouvillonnage

du site d’insertion. Certains pansements de cathéters (ou

« patchs »), imbibés de chlorhexidine et/ou d’ions argent,

pourraient perturber la abilité des résultats de ces écou-

villonnages cutanés mais aucune étude comparative n’est

publiée à ce sujet.

• L’ablation du cathéter doit se faire stérilement, et son

extrémité distale (la totalité de la partie insérée pour les

cathéters courts, 5 cm pour les cathéters longs) coupée

et adressée au laboratoire. Avant ablation du cathéter, les

techniques de préparation de la peau sont discutées. Le

cathéter peut être contaminé au passage au travers du site

d’insertion, mais l’usage d’un antiseptique majeur peut

inhiber la culture microbienne. Dans le protocole Réa-RAI-

SIN, la technique d’ablation suivante est recommandée :

appliquer avant l’ablation soit de l’alcool simple soit du

savon antiseptique/rinçage/séchage [7].

Une estimation des risques de bactériémies associées

aux autres cathéters vasculaires gure dans le tableau I.

3.3.2. Microbiologie des infections

associées aux cathéters vasculaires

Pour les cathéters à émergence cutanée, les microorga-

nismes les plus fréquemment impliqués dans les bacté-

riémies associées sont principalement ceux de la ore

cutanée, essentiellement les staphylocoques à coagulase

négative (38 %) puis les Staphylococcus aureus (27 %),

les Candida sp. et les entérobactéries (tableau III) [7,

13]. En réanimation, après les cocci à Gram positif (49 %),

entérobactéries (28 %) et Pseudomonas aeruginosa (13 %)

occupent une place non négligeable parmi les microor-

ganismes responsables des colonisations des CVC [8].

Pour les cathéters implantés chirurgicalement et les cathé-

ters centraux à insertion périphérique (PICCline), sont isolés

par ordre de prévalence, les staphylocoques à coagulase

négative, les entérobactéries puis Staphylococcus aureus

et Pseudomonas aeruginosa [13].

3.3.3. Facteurs de risque des infections

associées aux cathéters vasculaires

À côté des facteurs de risque liés au malade, difcilement

contrôlables, tels que les âges extrêmes, le sexe masculin,

l’immunodépression, la dénutrition (…), ont été identiés des

facteurs liés à la pose du cathéter tels que les conditions

de pose et l’expérience de l’opérateur, le site d’insertion

choisi, le matériau du cathéter et ceux liés à son utilisa-

tion : durée du cathétérisme, fréquence et conditions de

manipulations de la ligne veineuse, type de soluté perfusé

(composition, pH, osmolarité, débit de perfusion) [11, 14].

3.4. Diagnostic microbiologique

des infections associées

auxcathéters vasculaires

L’apport de la microbiologie est indispensable pour docu-

menter l’implication du cathéter vasculaire dans le proces-

sus infectieux, exclure la responsabilité d’un autre foyer

infectieux et contribuer à la prise en charge optimale de

l’épisode, en fonction de l’espèce bactérienne ou fongique

isolée. Elle est fondamentale pour afrmer la colonisation

des cathéters vasculaires centraux dans le cadre des

surveillances épidémiologiques mises en œuvre dans les

réanimations.

Tableau III – Fréquence relative des microorganismes isolés dans les bactériémies nosocomiales

à porte d’entrée potentiellement associée à un dispositif invasif, RAISIN 2004 [7].

Porte d’entrée (nombre) Staphylococcus

aureus

Staphylocoque

à coagulase

négative

Escherichia coli

Klebsiella,

Enterobacter,

Serratia

Pseudomonas

aeruginosa Autres

Urinaire

(n = 1 009) 7 3 52 15 6 17

Cathéter central

(n = 549) 27 40 3 9 5 17

Cathéter veineux périphérique

(n = 249) 37 33 4 12 4 10

Chambre à cathéter implantable

(n = 229) 17 38 5 11 7 22

Pleuro-pulmonaire

(n = 477) 22 9 9 18 14 28

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%