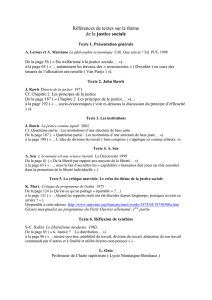

Rawls et Habermas : le primat du Juste sur le Bien

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A Numéro 39 • Décembre 2005 a

Rawls et Habermas :

le primat

du Juste sur le Bien

Christophe Cervellon

Agré de philosophie, ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm).

Culture Générale

L’américain John Rawls (né

en 1921) et l’allemand

Jürgen Habermas sont au-

jourd’hui considérés comme deux

des philosophes contemporains les

plus importants. Depuis sa Théorie

de la justice (1971), Rawls est de-

venu une référence incontournable

de la philosophie politique dans le

monde anglo-saxon, si bien qu’on

ne peut guère parler de justice sans

faire la critique, ou à tout le moins

l’examen, des conceptions

rawliennes (Cf. Will Kymlicka, Les

Théories de la justice, une introduc-

tion, 1990). De même, la tentative

de “fonder une éthique de la dis-

cussion” que mène explicitement

Habermas depuis Morale et com-

munication, conscience morale et

activité communicationnelle

(1983), a suscité de vastes débats

(comme en témoigne le récent De

l’éthique de la discussion et la

question de la vérité, 2003), et re-

posé à nouveau frais le problème

de la validité des normes éthiques.

En un sens, ces deux auteurs sont

très différents : Rawls est l’héritier

du libéralisme, philosophique et po-

litique (Cf. Libéralisme politique,

PUF, 1997), et son discours est es-

sentiellement une critique des po-

sitions utilitaristes chers aux pen-

seurs américains. Habermas, quant

à lui, est issu d’une tradition

marxiste profondément réformée,

et situe plus volontiers ses problé-

matiques dans l’histoire de la

grande tradition philosophique, qui

a pris acte de l’existence des scien-

ces humaines, de la sociologie, de

la psychologie, ou de la linguisti-

que. Mais si leurs positions théori-

ques ne sont manifestement pas

toujours convergentes (comme en

témoigne leur livre commun Débat

sur la justice politique – Cerf,

1997 –) et qu’ils s’opposent notam-

ment sur la compréhension et la ré-

solution des conflits dans l’espace

public, reste que leurs approches de

la notion de justice se rejoignent

suffisamment, pour que Habermas

puisse par exemple défendre les

positions rawlienne et les siennes

contre les mêmes objections ou les

mêmes critiques (Cf. De l’Ethique

de la discussion, 1991, p. 116). De

fait, ils apparaissent tous deux

comme des théoriciens d’une dé-

mocratie constitutionnelle fondée

sur l’intersubjectivité, c’est-à-dire

sur la capacité que nous avons

d’adopter la perspective d’autrui

pour constituer des normes ration-

nelles communes. Et, au delà de

toutes leurs différences, la thèse

qu’ils partagent du primat du juste

sur le bien, à tout le moins de leur

indépendance relative, confèrent à

leurs philosophies comme “un air

de famille”, qui les différencie net-

tement de théoriciens héritiers de

la conception la plus “classique”,

“néo-aristotélicienne”, selon la-

quelle le juste ne peut être pensé

qu’en fonction du bien, qu’il soit

celui d’un individu ou d’une com-

munauté (Cf. A. MacIntyre, Whose

Justice ? Which rationality ?

1988).

Position du

problème

■

Cette thèse de la séparation

de la question du juste

d’avec celle du bien est

chez nos deux auteurs sans la moin-

dre ambiguïté. Comme l’écrit Ha-

bermas dans De L’éthique de la dis-

cussion (1991) : “On prend une

décision initiale, celle de s’interdire

la possibilité de concevoir la mo-

rale comme représentant un aspect

particulier d’une éthique englo-

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A Numéro 39 • Décembre 2005 a

bante du bien (p. 158)”. Et rien de

plus clair que cette autre déclara-

tion de Morale et communication

(1983) : sa conception du traite-

ment des questions morales “fonc-

tionne, affirme Habermas, comme

un couteau qui tranche entre le

“bien et le juste”, entre les énoncés

évaluatifs et les énoncés strictement

normatifs (p. 125)”. Semblable-

ment, la thèse du primat du juste

sur le bien était affirmée par Rawls

au dernier chapitre “la justice

comme bien” de Théorie de la Jus-

tice (1971), puis reprise et clarifiée

dans l’article “la priorité du juste

et les conceptions du bien” (re-

cueilli dans Justice et démocratie,

1988), où il affirmait d’emblée que

“la thèse de la priorité du juste [sur

le Bien] était un élément essentiel

de ce qu’[il] avait appelé libéra-

lisme politique”. Cette volonté de

ne pas confondre la question du

juste et celle du bien n’a rien

d’anecdotique : elle définit au con-

traire, nous l’avons dit, une rupture

profonde avec la conception clas-

sique de l’éthique et de la politi-

que, et elle mérite sans doute qu’on

l’examine de plus près afin de

mieux comprendre la conception de

la justice que se font nos deux

auteurs.

Classiquement, c’est-à-dire selon

les philosophies morale et politique

inspirées d’Aristote, le juste était

défini selon une certaine idée du

Bien : ce qu’il était juste de faire

pour un individu, ne faisait pas

nombre avec sa recherche du bon-

heur bien compris, et ce qui était

juste dans une Cité était ce qui con-

tribuait au bien de cette Cité. Me-

ner “une vie bonne”, au sens éthi-

que, n’avait de sens que dans la

perspective d’une “bonne vie”, et

l’homme juste, s’il n’était pas tou-

jours heureux (car la bonne ou mau-

vaise chance ne pouvaient être en-

tièrement écartées de l’existence

pour Aristote), était cependant ce-

lui qui tentait de “s’ajuster” au

mieux à un idéal de vie aussi har-

monieux et stable que possible.

C’est en fonction de la vie bonne,

d’une philosophie compréhensive

du bien ou d’un concept clair de

bonheur, que les règles à suivre

avaient un intérêt et un sens. Ins-

piré d’Aristote, saint Thomas

d’Aquin voyait encore dans l’obéis-

sance à la loi divine le moyen de

parvenir au bonheur, et non pas la

soumission à des règles arbitraires

n’ayant aucun rapport avec notre

bien propre : “Dieu n’est offensé

par nous que du fait que nous agis-

sons contre notre propre bien”.

L’injustice, la désobéissance mo-

rale, était d’abord injustice contre

nous, une manière de s’éloigner du

bonheur véritable, tout de même

que chez Aristote, Platon ou les

Stoïciens, l’homme mauvais était

avant tout un homme malheureux

et stupide : plus intelligent, le mé-

chant aurait compris que son inté-

rêt dépendait d’une conduite éthi-

quement réglée – “une bonne vie”.

La vie de l’homme avait pour fin le

bonheur, et la justice de l’homme

juste n’était au final que le chemin

pour y parvenir, le plus “ajusté” à

notre désir rationnel du bien. Le

juste était défini par rapport au bien,

et tout ce qui permettait d’attein-

dre le bien véritable était juste (et

“injuste” ce qui ne conduisait qu’à

un faux bien, ou à un semblant de

bonheur).

Il en allait semblablement en poli-

tique. C’était en fonction du bien

propre à une communauté donnée

que la loi était “juste” ou “injuste” :

la loi n’était pas juste en fonction

d’un simple critère formel (le fait

qu’elle soit applicable à tous de la

même manière), mais dans la me-

sure où elle servait l’intérêt com-

mun. Dans la République de Pla-

ton, comme dans celle de Cicéron,

les plus grandes inégalités sont jus-

tifiées dès lors qu’elles tournent au

bonheur non pas de tel ou tel indi-

vidu (qui mériterait plus qu’un

autre d’être heureux), mais au bon-

heur de tous (quitte à ce que cer-

tains, du plus haut au plus bas de

l’échelle sociale, soient contraints

de renoncer à une part de bonheur

possible qui risquerait de nuire aux

autres). Le juste en politique était

là encore fonction du bien collec-

tif, et ne se comprenait que dans la

perspective de cet intérêt véritable.

Il aurait été aussi absurde de con-

cevoir une loi juste qui fût nuisible

à la Cité, que de concevoir une con-

duite juste qui pût réellement nuire

au bonheur de l’homme juste : l’in-

térêt général fonctionnait en somme

pour le groupe, dans son identité

singulière, comme la recherche du

bonheur pour l’individu concret. Le

fondement du juste était le bien, et

tout le problème de la sagesse pra-

tique du législateur ou du philoso-

phe était de déterminer précisé-

ment, sans erreur, la nature de ce

bien, ce qui était le plus utile (l’un

des sens en grec de to agathon) à

tous.

Mais, comme le remarquent Rawls

et Habermas, il est devenu impos-

sible aujourd’hui, dans le contexte

des démocraties modernes, de fon-

der une morale sur une conception

philosophique ou religieuse du

bien. Nous ne supporterions plus

que quelqu’un nous dise ce que

nous avons à faire parce qu’il con-

naîtrait mieux que nous, au nom

d’une théorie philosophique ou

d’une révélation divine, ce qui est

bien pour nous. Pour une perspec-

tive classique, notre attitude de pen-

sée consiste à demander le droit à

l’erreur sur notre bien, et donc le

droit à l’injustice à travers l’aven-

ture du bonheur subjectivement re-

cherché. Mais, dans une perspec-

tive moderne, nous ne faisons que

prendre acte de la difficulté qu’il y

a à déterminer correctement, selon

un concept universel, ce qu’est le

bonheur promis à l’homme. En ef-

fet, depuis Kant, il nous semble

impossible de définir le bonheur

comme on définit mathématique-

ment une figure géométrique : nous

aurions tous notre représentation

plus ou moins vague de ce que le

bonheur peut être, et le bonheur

serait devenu une interrogation per-

sonnelle, c’est-à-dire affaire de sub-

jectivité, et non plus un problème

rationnel. Le bonheur, comme le dit

Kant dans une formule célèbre, ne

serait “qu’un idéal de l’imagina-

tion”, ce que nous ne pouvons pas

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A Numéro 39 • Décembre 2005 a

ne pas poursuivre, mais ce sur quoi

nous ne pouvons pas non plus nous

accorder rationnellement. Nous

avons seulement le droit naturel d’y

tendre comme nous l’entendons, en

espérant que l’État confirme par le

doit positif la liberté de le chercher

où bon nous semble. Dans ces con-

ditions, fonder la morale sur ce

qu’il y a de plus intime à l’homme

–la recherche du bonheur – est de-

venu une entreprise impossible, et

définir la justice comme l’ajuste-

ment au bien véritable d’un être

doué de raison, est devenu radica-

lement absurde : le seul fondement

de la morale était, selon Kant, la

raison. Ce sont les contraintes de

la non-contradiction, l’universalisa-

tion des règles, l’attitude désinté-

ressée vis-à-vis du vrai, etc. – qui

constituaient la source de la morale

à laquelle l’homme était spontané-

ment sujet, du seul fait d’être ra-

tionnel.

Pour Rawls et Habermas,

aussi, on ne peut pas fon-

der les normes éthiques ou

politiques sur une “philosophie

compréhensive du bien” (Rawls) :

on ne peut pas appuyer la notion

de juste sur une “conception méta-

physique ou religieuse” (Haber-

mas). Il faut prendre acte du “fait

du pluralisme” (Rawls) qui carac-

térise nos sociétés, ou de l’extra-

ordinaire diversité des doctrines et

des formes de vie, comme il faut

prendre acte de la “redéfinition du

rôle de la philosophie” (Habermas)

par rapport à ses anciennes préten-

tions exorbitantes à dire dogmati-

quement le bien. En réalité, Rawls

et Habermas sont doublement en

accord avec Kant : ils sont d’accord

sur le constat que “l’éthique (de la

vie bonne)” est devenue impossi-

ble (il n’y a plus de place que pour

une “théorie rationnelle, discursive,

de la morale” susceptible de déter-

miner rationnellement le juste –

Habermas –), tout comme une po-

litique du bien ne peut être légitime

qu’à condition de respecter les

“conditions formelles de la justice”

(Rawls). Et ils sont également d’ac-

cord sur le fait que le seul fonde-

ment possible de la justice politi-

que et des normes éthiques suppo-

sent un “usage public de la raison”

(free public reason – Rawls –), ou

“la participation à une discussion

pratique sur la validité de cette

norme” (Habermas), c’est-à-dire la

reconnaissance d’une communauté

rationnelle. Pour Rawls comme

pour Habermas, si la raison, et non

le bien individuel ou collectif, est

au fondement du juste, cette raison

n’est pas en effet une faculté essen-

tiellement individuelle, comme si

un individu pouvait avoir raison

contre tous, mais le produit de re-

lations intersubjectives. Il s’agit en

somme pour le philosophe alle-

mand et américain de reformuler le

projet kantien d’une fondation ob-

jective des normes pratiques en

substituant au paradigme kantien de

la subjectivité (celle de l’homme

qui resterait doué de raison, et res-

ponsable de ses actes, sur une île

déserte), celui de la communication

(Habermas) ou de la négociation

idéale (Rawls), c’est-à-dire une rai-

son qui résulte de la participation

d’êtres humains à un dialogue sin-

cère ayant pour but l’accord de tous

avec tous, qu’il s’agisse des bases

de la société (Rawls) ou des nor-

mes éthiques valides (Habermas).

Si la “conception classique” avait

pour faiblesse de reposer sur une

détermination problématique du

bien rationnel, elle avait cependant

l’intérêt de rendre parfaitement

compréhensible “l’ancrage motiva-

tionnel (Habermas)” de chacun à

faire son devoir : nous y étions aussi

bien poussés par le système de va-

leurs de notre communauté, que

par le bien implicite promu par nos

formes de vie individuelles et col-

lectives. En revanche, la conception

moderne d’une morale non butée,

ou appuyée, sur le bien d’une com-

munauté ou d’un être, a bien le

mérite de revendiquer une morale

valable pour tous – fondée sur la

seule raison et non sur les logiques

sociales propres à une Cité ou à une

culture donnée, par exemple –, elle

s’expose cependant à deux problè-

mes d’importance : 1. Pourquoi être

juste, ou quel intérêt trouver à la

morale, si la justice n’est plus la

clarification de mon intérêt bien

compris ? 2. Comment comprendre

la raison pratique, en charge de la

morale, dès lors que, ne pouvant

plus fonder la justice sur la recher-

che du bien, ou sur l’ordre sage du

monde, il n’y a plus guère que la

capacité des hommes à raisonner

sur les normes éthiques qui puisse

décider en droit – universellement,

puisque la raison n’est pas liée à

des intérêts singuliers – du juste et

de l’injuste ?

Rawls et la théorie

de la justice

■

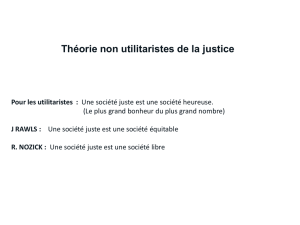

De fait, Rawls critique une

version particulière de la

justice comprise selon une

certaine vision du bien (le Bien

n’étant plus ici principalement

compris, comme dans les éthiques

grecques, au sens moral, mais aussi

bien au sens instrumental) dans les

théories utilitaristes anglo-saxon-

nes. Ce n’est pas l’optimisation,

marginale ou globale de l’utilité so-

ciale (l’augmentation du bonheur du

plus grand nombre, ou de chaque in-

dividu en particulier) qui permet de

juger du bien-fondé d’une loi ou

d’une mesure, mais le respect d’un

certain nombre de principes.

Pour Rawls, la raison peut déter-

miner quels sont ces principes de

la justice, que toute loi doit respec-

ter pour être juste, en réfléchissant

sur une fiction, celle d’un état de

nature où les individus ne seraient

pas encore réunis en corps social,

mais négocieraient les principes de

justice qu’ils voudraient voir appli-

quer dans la société une fois celle-

ci constituée. Quelle idée de la jus-

tice, quelle structure de base de la

société (basic structure) mettrait

tout le monde d’accord, avant

même qu’aucune loi concrète n’ait

vu le jour, avant même que la so-

ciété ne commence de s’organiser ?

C’est ce que Rawls appelle la si-

tuation originelle.

Pour décider de cette question, il

suffit de se donner les individus

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A Numéro 39 • Décembre 2005 a

sans tout ce que la société concrète

leur apporte : richesse, honneur,

éducation... Il faudrait même que

les individus ignorent les talents et

les capacités naturels dont ils dis-

poseront dans l’État, afin que les

principes de la justice ne soient pas

choisis en fonction d’intérêts trop

personnels. C’est ce que Rawls ap-

pelle le voile d’ignorance, qui dans

la fiction de la situation originelle,

garantit que les individus se déter-

minent sur les principes de la jus-

tice au mieux de leurs intérêts in-

dividuels, mais sans pouvoir devi-

ner quelles lois seraient concrète-

ment les plus profitables pour eux

compte tenu de leurs bonnes ou

mauvaises dispositions singulières.

“Les partenaires ignorent certains

types de faits particuliers... mais ils

connaissent tous les faits généraux

qui affectent le choix des principes

de justice”.

Lorsque je choisis les principes de

la justice, dans la situation origi-

nelle de Rawls, je ne sais pas en-

core ce que la vie me réserve : je

sais seulement que je vais vivre

dans une société donnée avec son

système juridique. Tout le problème

est donc de déterminer quel serait

le meilleur régime, le plus juste, en

tout état de cause, que je sois intel-

ligent ou idiot, rusé ou maladroit,

fort ou fragile. Le choix des princi-

pes supposent enfin des individus

qui choisissent en fonction d’eux-

mêmes, et de leur intérêt, sans se

soucier des intérêts des autres (c’est

le désintéressement mutuel), mais

en sachant que les autres existent

(ce qui me force aussi à les pren-

dre en considération) : cela garan-

tit que les principes de la justice

mis au jour ne témoignent pas d’un

altruisme problématique (une mo-

rale du sacrifice par exemple), et

qu’ils pourront s’accorder concrè-

tement à la poursuite individuelle

de mon bien-propre.

“Dans la théorie de la justice

comme équité, la position

originelle d’égalité correspond à

l’état de nature dans la théorie

traditionnelle du contrat social.

Cette position originelle n’est pas

conçue, bien sûr, comme étant

une situation historique réelle...

Il faut la comprendre comme

étant une situation purement hy-

pothétique, définie d’une ma-

nière à conduire à une certaine

conception de la justice. Parmi les

traits essentiels de cette situation,

il y a le fait que personne ne con-

naît sa place dans la société, sa

position de classe ou son statut

social, pas plus que personne ne

connaît le sort qui lui est réservé

dans la répartition des capacités

et des dons naturels, par exem-

ple l’intelligence, la force, etc.

J’irais même jusqu’à supposer

que les partenaires ignorent leur

propre conception du bien ou

leurs tendances psychologiques

particulières. Les principes de la

justice sont choisis derrière un

voile d’ignorance. Ceci garantit

que personne n’est avantagé ou

désavantagé dans le choix des

principes par le hasard naturel

ou par les circonstances sociales.

Comme tous ont une situation

comparable et qu’aucun ne peut

formuler des principes favorisant

sa condition particulière, les prin-

cipes de la justice sont le résultat

d’un accord ou d’une négociation

équitable (fair)... Tout ceci nous

explique la justesse de l’expres-

sion “justice comme équité” : les

principes de la justice sont issus

d’un accord conclu dans une si-

tuation initiale elle-même équita-

ble. (Seuil Essais, trad.

C. Audard, p. 38).

Peu importe ici la solution que

Rawls en tire sur la nature même

de la justice sociale : dans la situa-

tion originelle, les individus se

mettraient d’accord sur le fait que

les avantages dont jouissent les uns

ne sont acceptables, dans une so-

ciété donnée, qu’à condition de pro-

fiter aux plus désavantagés de la

société. Ainsi, même si je suis au

bas de l’échelle sociale, je sais que

le système est juste à condition que

je profite des biens sociaux appor-

tés par ceux qui sont en haut de

l’échelle. Voilà quels sont donc les

deux principes de la justice sociale

que tout individu doit nécessaire-

ment admettre, s’il est rationnel, en

se mettant dans la fiction de la si-

tuation originelle :

Principe 1 : “Chaque personne

doit avoir un droit égal aux sys-

tème le plus étendu de libertés de

base égales pour tous qui soit

compatible avec le même système

pour les autres.” (p. 91).

Concrètement, cela signifie qu’un

individu placé dans la situation ori-

ginelle veut être certain qu’il jouira

d’une liberté aussi grande que celle

de ses concitoyens dans une société

donnée, notamment de la liberté de

réaliser ce qu’il pense être bien

pour lui, et à proportion que les li-

bertés de tous puissent coexister.

Principe 2 : “Toutes les valeurs

sociales – liberté et possibilités

offertes à l’individu, revenus et

richesse ainsi que les bases socia-

les du respect de soi-même – doi-

vent être réparties également, à

moins qu’une répartition inégale

de l’une ou de toutes ces valeurs

ne soit à l’avantage de chacun.”

(p. 93).

C’est à la condition d’admettre ce

principe de justice, que, selon

Rawls, tout individu en tant que tel,

et tout bien réfléchi, accepterait

d’entrer dans la société, car ce prin-

cipe de justice permet à chaque in-

dividu de diminuer les risques

d’être traité injustement. Et c’est au

nom de ce principe de justice que

nous pouvons juger d’un système

légal et social concret, ou que nous

pouvons juger d’un système légal

ou social injuste, qui privilégie les

uns au détriment des autres. Le

principe de justice que je choisirais

selon la fiction de la situation ori-

ginelle, et en ignorant quels sont

mes talents ou mes chances, me

permet de décider concrètement si

les lois bien réelles de ma société

(La France ou les États-Unis par

exemple) sont conformes aux exi-

gences de justice que je pose, dès

lors que je m’abstrais de cette so-

ciété. En somme le principe de jus-

tice que je choisis dans la situation

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

A Numéro 39 • Décembre 2005 a

originelle me permet de légitimer,

ou non, les lois existantes de mon

pays, c’est-à-dire de décider si el-

les sont conformes à la Justice, ou

si elles ne sont qu’une caricature

de justice derrière leur prétention à

dire le droit.

Ce qu’il importe de souligner ici,

ce ne sont pas les énonciations con-

crètes des deux principes de justice

que la fiction de la situation origi-

nelle et l’hypothèse du voile

d’ignorance permettent à Rawls de

dégager ; mais, premièrement, c’est

en fonction de ces deux principes

mis au jour par la réflexion ration-

nelle sur l’hypothèse de la situation

originelle que nous pouvons juger

justes ou injustes les lois très réel-

les de nos sociétés. Nous essayons

en somme, par la fiction de la posi-

tion originelle, de rendre raison de

nos intuitions morales fondamen-

tales, et de reconstruire les princi-

pes qui guident nos jugement. C’est

la méthode de l’équilibre réfléchi :

“Par un processus d’ajustement,

je présume que nous finirons par

trouver une description de la si-

tuation initiale qui, tout à la fois,

exprime des conditions préala-

bles raisonnables et conduisent à

des principes en accord avec nos

jugements bien pesés”.

Ce qu’il faut secondement souli-

gner, c’est la portée de cette mé-

thode. Derrière la fiction d’indivi-

dus rassemblés avant leur constitu-

tion en corps social, se dissimule

en fait une réflexion sur les condi-

tions a priori de toute société juste

concrète : c’est à certaines condi-

tions, sous certaines garanties (les

deux principes de justice), qu’un

individu qui ignore tout de ses ta-

lents ou de son capital social ou

culturel, accepterait a priori, et s’il

est rationnel, d’entrer en société. En

somme, lorsque la raison réfléchit

sur cette expérience de pensée (à

quelles conditions de justice des

individus rationnels quelconques

ont raison d’accepter le jeu social),

la raison n’a affaire qu’à elle-même

pour savoir ce qu’est la Justice, et

pour savoir donc ce que nous som-

mes légitimés (ce qu’il est juste) de

vouloir pour notre société ici et

maintenant. Comme on le voit, la

théorie de Rawls met au jours les

conditions de la justice à travers une

procédure, une construction que

l’imagination peut produire, et re-

produire si besoin est, selon la-

quelle chaque individu doit décider

du juste en ignorant sa position

dans la société, et les caractéristi-

ques les plus importantes de ce

qu’il est, notamment sa conception

du bien. La justice est ainsi ultime-

ment fondée non pas sur le bien

concret d’une société réelle, mais

sur la négociation idéale d’une

communauté d’êtres rationnels.

Mais loin d’aboutir à des règles

abstraites, la négociation idéale

aboutit au contraire à la détermina-

tion d’un système politique et so-

cial (celui d’une démocratie cons-

titutionnelle) qui permet à chacun,

sous la condition du respect des

critères formels de la justice (le res-

pect des deux principes) de pour-

suivre son bien comme il l’entend.

En 1985, Rawls a jugé bon de pré-

senter sa théorie de la justice

comme une “théorie politique, et

non pas métaphysique” (Justice et

Démocratie, p. 203). La précision

est d’importance : Rawls n’affirme

pas ainsi que sa théorie, à titre de

doctrine, puisse faire l’unanimité

ou puisse être acceptée par tous

comme un discours qui prétend à

la Vérité. Elle prétend seulement

formuler de manière rigoureuse les

règles de base qui régissent, ou doi-

vent régir une société démocrati-

que. Dans sa Théorie de la justice,

les choses n’étaient pas en effet tou-

jours très claires : Rawls donnait

parfois le sentiment de faire une

théorie pure de la justice, suscepti-

ble de prendre une vue globale des

sociétés et de la vie humaine,

comme si sa philosophie pouvait

entrer par exemple en concurrence

avec la philosophie chrétienne de

la justice politique ou morale. La

justice politique dont il faisait la

théorie n’aurait été qu’un cas par-

ticulier d’une théorie plus large de

la justice définie comme équité. La

situation aurait été étrange : la théo-

rie de la justice qui prétendait jus-

tifier le pluralisme des formes de

vie et des doctrines aurait revendi-

qué pour elle seule la vérité, et

aurait prétendu imposer cette vérité

aux autres ! En fait, Rawls tente

seulement de mettre au jour les con-

ditions de possibilité d’une société

démocratique stable, c’est-à-dire

les réquisits indiscutables que tous

doivent admettre, indépendamment

de leur conception du bien ou de

leurs philosophies, pour coexister,

pour pouvoir discuter, et pour re-

chercher leur bien propre. Quelle

que soit ma philosophie ou ma re-

ligion – ma conception “supé-

rieure” du juste ou de la morale –,

il y a un certain nombre de valeurs

ou de principes que je dois néces-

sairement admettre pour vivre dans

une république justement ordonnée

(well-ordered society). Certes, les

doctrines morales ou spirituelles

peuvent s’opposer – et dans nos so-

ciétés libres, elles ne peuvent pas

ne pas être très diverses, tant nos

conceptions du bien diffèrent d’un

individu à l’autre –, mais si ces doc-

trines coexistent, on peut espérer

qu’elles ne le font pas par la force

des choses (selon un statu quo hos-

tile, en attendant chacune pour de-

main la victoire sur toutes les

autres), mais que leur présence dans

l’espace public suppose un consen-

sus par recoupement (overlapping

consensus), sur des valeurs politi-

ques et non pas morales ou philo-

sophiques :

“Un consensus par recoupement

existe dans une société quand la

conception politique de la justice

qui gouverne ses institutions de

base est acceptée par chacune des

doctrines compréhensives, mora-

les, philosophiques et religieuses

qui durent dans cette société à

travers les générations.”

Le libéralisme politique de Rawls

envisage ainsi l’unité de la société

comme résultant d’un consensus

par recoupement sur une concep-

tion politique de la justice. Dans un

tel consensus, les principes de la

justice sont adoptés par des ci-

toyens qui, par ailleurs, embrassent

des conceptions du bien différen-

tes, voire conflictuelles.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%