LA PROCREATION CONTRÔLE HORMONAL DES CYCLES

LA PROCREATION

CONTRÔLE HORMONAL DES CYCLES SEXUELS CHEZ LA FEMME

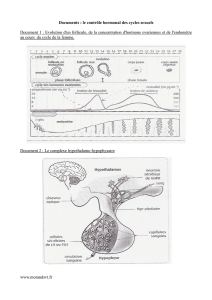

Chez la femme, de la puberté àla ménopause, la capacité à se reproduire est définie selon un

cycle qui se répète, marqué par deux évènements alternés :ovulation (jour 14) au niveau des

ovaires et règles (jour 1) au niveau de l’utérus.

L’activité cyclique ovarienne comporte deux phases successives :folliculaire (maturation d’un

follicule) et lutéale (mise en place d’un corps jaune) séparées par l’ovulation.

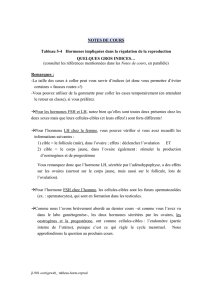

Ces structures ovariennes produisent des hormones :oestrogènes OE et progestérone PG

dont les variations sont également cycliques.

Les variations cycliques des hormones ovariennes au cours du cycle contrôlent les

modifications de l’utérus :destruction de l’endomètre et élimination (règles) lié à la « chute »

de PG en l’absence de fécondation,prolifération de l’endomètre (croissance) (OE) et

endomètre fonctionnel (phase sécrétrice/dentelle utérine :OE+PG) propice à la nidation.

Le col de l’utérus subit également des variations qui concernent la qualité de la glaire

cervicale (perméable ou non aux spz), contrôle également hormonal.

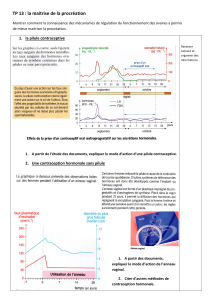

L’activité ovarienne est déterminée par les hormones de l’axe hypothalamo-hypophysaire :

maturation folliculaire (FSH); déclenchement de l’ovulation (LH)

Le fonctionnement de l’hypophyse est sous la dépendance d’une neurohormone, la GnRH du

cerveau (hypothalamus)

Les hormones ovariennes, selon leur concentration, réalisent un rétrocontrôle négatif ou

positif qui est la base de l’activité cyclique observée.

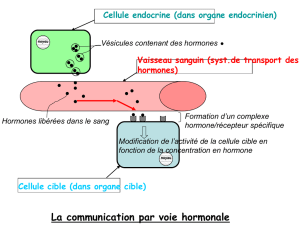

Notion de communication entre organes par voie hormonale ; hormone ; glande endocrine ;

cellule cible ; récepteur spécifique de l’hormone ; codage en concentration plasmatique de

l’hormone.

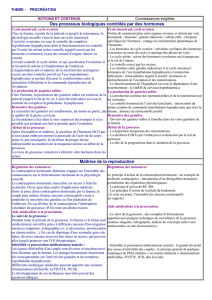

D’AUTRES PROCESSUS BIOLOGIQUES sont CONTRÔLÉ PAR LES HORMONES

La production de gamètes mâles

Les testicules produisent en continu des spermatozoïdes (tubes séminifères) et de la

testostérone, celle-ci est produite en quantité stable par les cellules intersticielles.

Le contrôle hormonal de l’activité testiculaire fait intervenir le même système de

commandes hypothalamo-hypophysaire que chez la femme (FSH, LH, GnRH); absence de

rétrocontrôle positif.

Rencontre des gamètes

La rencontre des gamètes est conditionnée, au moins en partie, par la qualité de la glaire

cervicale, donc par un bon équilibre hormonal chez la femme

La fécondation a lieu dans le tiers supérieur des trompes et n'est possible que pendant une

brève période autour de l'ovulation.

Début de la grossesse

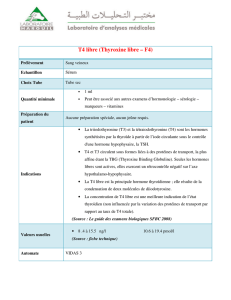

Après fécondation et nidation, la sécrétion de l'hormone HCG par le tout jeune embryon

permet la poursuite de l'activité du corps jaune et, par conséquent, la sécrétion de

progestérone , cequi provoque l’interruption temporaire des cycles et des menstruations. La

progestérone est indispensable au maintien de la grossesse (qualité de l’endomètre, absence

de contractions. Les tests de grossesse consistent à détecter l'hormone HCG dans les urines

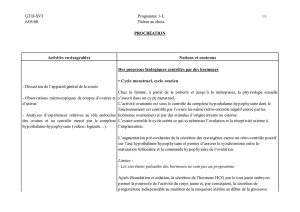

LA MAITRISE DE LA REPRODUCTION

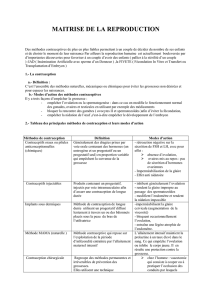

Régulation des naissances

Il faut avoir une connaissance générale de la diversité des moyens de contraception. La

contraception hormonale masculine est encore à l'état de recherche.

Le principe d’action de la contraception hormonale chez la femme : introduction d’un

déséquilibre hormonal ; perturbation des régulations physiologiques àdifférents niveaux

(complexe hypothalamohypophysaire, ovulation, endomètre, glaire cervicale)

Il faut différencier la contraception et la contragestion :connaître le principe d’action du RU

486 et savoir comment agit la pilule du lendemain. L'interruption volontaire de grossesse

(IVG) reste un ultime recours.

Le suivi de la grossesse :

Le suivi de la grossesse : connaître quelques techniques de surveillance de la grossesse

(analyse sanguine, échographie, amniocentèse ou choriocentèse …) et leur intérêt.

Infertilité et aide médicale à la procréation :

Il existe une grande diversité dans les causes d'infertilité d'un couple.

Il faut connaître le principe général de quelques techniques de PMA utilisées «en routine

médicale » (inséminations artificielles, FIVETE, ICSI, don d’ovule).

Des questions éthiques se posent suite au développement de ces techniques.

1

/

1

100%