Rapport bibliographique - Michel Thomann - M2 EFCE

Rôle fonctionnel de la diversité végétale et

importance des mécanismes en jeu

Site expérimental de Cedar Creek – Université du Minnesota

Rapport bibliographique

Michel Thomann

M2 EFCE

Année universitaire 2009/2010

Abstract

1. Human activities altered the structure and diversity of biological communities. The current

loss of biodiversity could alter ecosystem functioning and consequently important services provided to

human society. This explains that major research works have been dedicated to the relation between

diversity and ecosystem performance last two decades.

2. Studies that have manipulated species richness generally showed that increasing number of

species leads to higher production of biomass. However, opposite relationship have also been found,

and these disparate conclusions led to a great controversy.

3. Functional structure of communities is now consider as a key to predict ecosystem

functioning and notably plant productivity. Two major measures are used to assess functional structure

of communities: (i) aggregated trait value or (ii) functional trait diversity. The “mass ratio hypothesis”

relies mainly on the importance of the dominant species for ecosystem functioning and then on the

aggregated trait value while the “functional diversity hypothesis” suggests that the heterogeneity of

functional traits influences ecosystem functioning. Studies that have tested these hypotheses generally

showed that both are valid, although aggregated trait value often explained greater amounts of variation

in ecosystem functioning than functional trait diversity.

4. Three underlying mechanisms are widely proposed to describe how biodiversity might

influence ecosystem processes such as productivity: complementarity amongst species, facilitation and

the sampling effect. These mechanisms may operate simultaneously but biodiversity effects appear to

be best explained by complementarity or facilitation than by the sampling effect. Reviewed studies also

showed that biodiversity effects are not exclusively a result of legumes inclusion.

Keywords: biodiversity, functional structure, functional traits, ecosystem functioning, productivity,

complementarity, facilitation, sampling effect.

Résumé

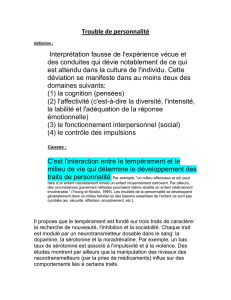

1. Les activités humaines ont un impact considérable sur les communautés biologiques.

L’éventualité que l’érosion de la biodiversité puisse altérer le fonctionnement des écosystèmes et par

conséquent les services rendus aux sociétés humaines à fait émerger un fort besoin de recherche dans

ce domaine.

2. Les études manipulant le niveau de richesse spécifique montrent généralement que

l’augmentation du nombre d’espèces augmente la production de biomasse. Cependant des relations

opposées ont également été trouvées et ont généré des débats importants.

3. Désormais la structure fonctionnelle des communautés est vue comme un facteur clé pour

prédire les processus écosystémiques et notamment la productivité. Deux métriques sont utilisées pour

l’évaluer : (i) les traits fonctionnels agrégés et (ii) la diversité des traits fonctionnels. L’hypothèse de

« mass ratio » repose sur l’importance des espèces dominantes pour le fonctionnement des

écosystèmes, et donc sur les traits agrégés, tandis que l’hypothèse de « diversité fonctionnelle » insiste

davantage sur l’hétérogénéité des traits fonctionnels. Les études qui ont testé ces hypothèses concluent

généralement à leur importance quant à la variance des processus écosystémiques, bien qu’il semble

que les traits agrégés aient une puissance explicative supérieure aux indices de diversité fonctionnelle.

4. Les trois mécanismes explicatifs de l’effet de la biodiversité sont la complémentarité entre

espèces, la facilitation et l’effet d’échantillonnage. Ils peuvent opérer simultanément mais les résultats

disponibles montrent que les effets de la biodiversité s’expliquent essentiellement par les mécanismes

de complémentarité et de facilitation plutôt que par l’effet d’échantillonnage. Ces études montrent

également que les effets de la biodiversité ne sont pas seulement liés à l’inclusion des légumineuses

dans les assemblages.

Mots clés : Biodiversité, structure fonctionnelle, traits fonctionnels, fonctionnement des écosystèmes,

productivité, complémentarité, facilitation, effet d’échantillonnage.

SOMMAIRE

INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 1

1. RICHESSE SPECIFIQUE ET PROCESSUS ECOSYSTEMIQUES ....................................................... 2

Le cadre heuristique général de la relation richesse fonction .......................................................................... 2

Manipulation de la richesse spécifique ............................................................................................................ 3

Résultats empiriques disponibles et questions qui restent posées .................................................................... 4

2. CARACTERISATION FONCTIONNELLE ET PROCESSUS ECOSYSTEMIQUES ............................. 4

1. Notion de trait fonctionnel ........................................................................................................................... 5

2. Description de la structure fonctionnelle des communautés végétales .................................................... 6

Traits fonctionnels agrégés .............................................................................................................................. 6

Indices de diversité des traits fonctionnels ...................................................................................................... 6

3. Tests empiriques des hypothèses reliant structure fonctionnelle et processus écosystémiques………7

L’hypothèse de « mass ratio » ......................................................................................................................... 8

Test de l’hypothèse de « mass ratio » .............................................................................................................. 8

L’hypothèse de « diversité fonctionnelle » ...................................................................................................... 9

Test de l’hypothèse de « diversité fonctionnelle » ........................................................................................... 9

Confrontation des hypothèses de « mass ratio » et de « diversité fonctionnelle » ........................................ 10

Conclusion : vers une réconciliation des hypothèses en compétition ? ......................................................... 11

3. MECANISMES SOUS-JACENTS A LA RELATION DIVERSITE-PRODUCTIVITE .......................... 11

1. Diversité des mécanismes en jeu ............................................................................................................... 12

La complémentarité entre espèces ................................................................................................................. 12

La facilitation entre espèces ........................................................................................................................... 12

L’effet d’échantillonnage ............................................................................................................................... 12

2. Les résultats empiriques relatifs aux mécanismes opérant dans les relations diversité-fonction ....... 13

Distinction de l’effet d’échantillonnage des autres mécanismes ................................................................... 13

Le rôle des légumineuses dans la relation diversité-productivité .................................................................. 14

Conclusion ..................................................................................................................................................... 15

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE DE STAGE ..................................................................... 15

Méthode de recherche bibliographique

Bibliographie

1

I

NTRODUCTION

Les activités humaines et les changements globaux qu’elles induisent présentent un impact

considérable sur la biodiversité et les écosystèmes (Hooper et al. 2005; Chapin 2003). Le Millennium

Ecosystem Assessment (MEA) (2005) et la Convention sur la Diversité Biologique (2006) distinguent

quatre principales menaces sur la biodiversité d’origine anthropique. Ces impacts négatifs seraient

principalement liés à (i) la modification des habitats (destruction, fragmentation, dégradation et

pollution), (ii) l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (l’introduction de pathogènes peut y

être inclue), (iii) la surexploitation des populations et (iv) les changements climatiques.

Malgré les

efforts actuels de protection et de conservation des espèces, l’érosion de la biodiversité atteindrait des

taux au moins 100 fois plus élevés que ceux observés dans les enregistrements fossiles (MEA 2005;

Pimm et al. 1995).

Simultanément, il y a eu prise de conscience globale du rôle de la biodiversité dans le fonctionnement

des écosystèmes, et par conséquent dans les services rendus dont bénéficient les sociétés humaines

(e.g. production de biomasse, cycles de nutriments, épuration de l’eau, formation et entretien des sols,

pollinisation, voir Costanza et al. 1997). Il existe maintenant une demande sociétale pour prédire les

changements globaux et particulièrement leurs impacts sur les services écosystémiques.

De nombreuses publications récentes abordent les conséquences potentielles de ces changements sur

le fonctionnement des écosystèmes. Dans un tel contexte, apprécier et prédire les coûts associés aux

différents changements de diversité requière de répondre à deux questions fondamentales : (i)

comment les communautés, notamment végétales, répondent aux changements globaux (Lavorel &

Garnier 2002); (ii) dans quelle mesure, et par quels mécanismes, les changements du niveau de

biodiversité affecte les propriétés et les processus écosystémiques (Chapin 2003; Diaz & Cabido

2001).

Les relations entre le niveau de diversité des communautés végétales et l’intensité du fonctionnement

des écosystèmes (e.g. production primaire, décomposition de la litière) sont très étudiés en écologie

depuis le milieu des années 1990 (Naeem et al. 1994, Tilman et al. 1997, Hector et al. 1999, Lanta &

Leps 2006, Cardinale et al. 2007). Cependant, Hooper et al. (2005) remarquent que le niveau de

diversité est souvent évalué uniquement par la richesse spécifique, sans assez prendre en compte

d’autres composantes potentiellement importantes telles que l’abondance relative, la composition

spécifique des communautés, la présence d’espèces particulières ou le niveau de diversité

fonctionnelle... En particulier, McGill et al. (2006) soulignent que l’analyse des variations des

performances écosystémiques basée sur l’identité des espèces ne permet pas d’identifier les règles

générales à l’œuvre.

En outre, cette approche « taxonomique » ne permet pas de disposer d’indications sur les propriétés

fonctionnelles des organismes, elle manque donc de prédictibilité quant aux variations des

2

performances écosystémiques. Certains d’auteurs semblent considérer implicitement la richesse

spécifique comme un paramètre approchant la richesse fonctionnelle (e.g. Hector et al. 1999).

Cependant, bien que ces deux facteurs soient souvent corrélés, la richesse spécifique surestime ou

sous-estime la richesse fonctionnelle dans la majorité des cas (Diaz & Cabido 2001).

Par contraste, une approche fonctionnelle des communautés pallie l’essentiel des limites de l’approche

« taxonomique ». Elle vise à caractériser les communautés, notamment végétales, par les

caractéristiques fonctionnelles des espèces qui les composent et non plus par leur seule identité

taxinomique (Lavorel et al. 1997, Weiher et al. 1999). Il existe maintenant un large consensus

admettant que les effets des communautés végétales sur les propriétés et les processus écosystémiques

sont davantage liés aux caractéristiques fonctionnelles des espèces qu’à la richesse spécifique (Diaz &

Cabido 2001, Hooper et al. 2005, Grime 2006, McGill et al. 2006).

Ce rapport bibliographique s’intéresse à l’effet de la diversité des communautés végétales sur le

fonctionnement des écosystèmes, notamment sur le plan de la production primaire. Il a pour objet d’en

présenter les principales hypothèses et questionnements théoriques, les résultats empiriques associés,

ainsi que les mécanismes mis en jeu dans ces relations diversité-fonction de première importance.

1. R

ICHESSE SPECIFIQUE ET PROCESSUS ECOSYSTEMIQUES

La compréhension du rôle de la biodiversité (notamment végétale) pour le fonctionnement des

écosystèmes est un des objectifs majeurs des recherches en écologie depuis plus d’une vingtaine

d’année. (Naeem et al. 1994, Loreau et al. 2002, Hooper et al. 2005). Une des premières questions

posées concerne la manière dont l’addition des espèces change le comportement des écosystèmes

(Naeem et al. 1995, Fig. 1).

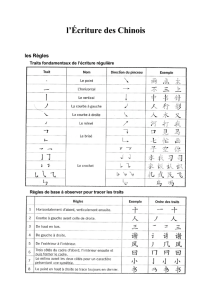

Le cadre heuristique général de la relation richesse fonction

La Figure 1 représente le cadre heuristique central de la relation diversité-fonctionnement des

écosystèmes. Il permet à la fois l’expression d’hypothèses a priori sur cette relation et fournit une

vision claire des patrons qui doivent être testés (Loreau et al. 2002) quant à la façon dont la

biodiversité affecte l’intensité des processus écosystémiques.

1-Hypothèse nulle

2-Hypothèse de redondance

3-Hypothèse linéaire

4-Hypothèse idiosyncratique

5-Hypothèse espèce clé

Figure 1 : Schéma conceptuel résumant les principales

hypothèses de la relation diversité/fonctionnement des

écosystèmes. D’après Naeem et al 1995.

Richesse spécifique

Fonctionnement de

l’écosystème

1

2

4

3

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%