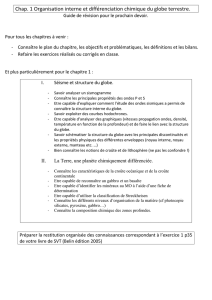

TP 1ereS tecto_plaques ( PDF

Laboratoire de Sciences de la Vie et de la Terre Première S

Mise à l’épreuve de l’idée d’une dérive des continents

Au début du XXe siècle, les premières idées évoquant une mobilité horizontale des continents s’appuient sur

quelques constatations. Alfred Wegener est un des initiateurs de la théorie mobiliste. Ces idées vont se heurter

cependant à d’autres constats sur la structure du globe terrestre. Ce laboratoire se propose de retrouver les faits

qui ont permis à Alfred Wegener de formuler son hypothèse et de mettre à l’épreuve cette hypothèse à l’aide des

données géophysiques de l’époque.

Votre mission (si vous l'acceptez…) sera de montrer sur quels arguments la théorie mobiliste a été construite et les

raisons de son rejet par la communauté scientifique de l’époque.

MATERIEL : Documents sur la patrie tectonique de Madagascar

Clé USB avec logiciel Audacity et base de données sismiques en ligne : ‘Sismos à l’Ecole’

Partie 1. A la recherche de la patrie tectonique de Madagascar

L’origine le l’île de Madagascar pose un problème géologique. On retrouve dans la littérature scientifique plusieurs

représentations de la Pangée (supercontinent imaginé par Wegener). Ces représentations sont contradictoires sur la

localisation de la future île de Madagascar.

Certaines reconstitutions placent la future île de Madagascar au niveau de l’actuel golfe du Zambèze (Hypothèse

H1), d’autres au niveau de l’actuelle île de Zanzibar (Hypothèse H2). Vous disposez d’une série de documents pour

résoudre le problème.

sur votre compte rendu :

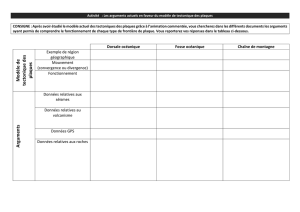

En utilisant la méthode employée par Alfred Wegener pour reconstituer le supercontinent, proposez une position de

Madagascar dans la Pangée. Pour cela, vous rechercherez dans chaque document, le ou les argument(s) en faveur de

l’une ou l’autre des hypothèses Reconstituez alors la position de Madagascar à la fin du Jurassique sur la carte

fournie en superposant les éléments géologiques justificatifs.

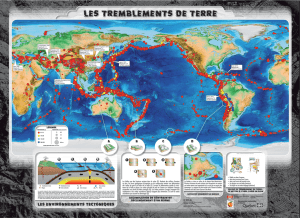

Partie 2. A l’écoute sismique du globe terrestre

Bien que fondée sur de nombreux arguments, la théorie de Wegener va être l’objet de controverses, notamment de la

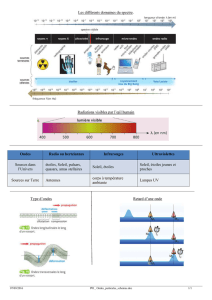

part des géophysiciens. Les ondes sismiques, générées lors d’un séisme, notamment les ondes de volume, traversent

les zones profondes du globe. Leurs enregistrements nous renseignent sur certaines propriétés physiques du globe

terrestre. A partir des enregistrements d’un séisme local, réaliser une étude de la propagation des ondes sismiques

ayant traversé dans les zones profondes du globe avant d’arriver sur les stations d’enregistrement.

sur votre compte rendu :

Evaluez le trajet et la vitesse de propagation des ondes sismiques de volume (ondes P) enregistrées sur différentes

stations d’enregistrement plus ou moins distantes de l’épicentre. Formulez une hypothèse explicative sur les

différences constatées sur la vitesse des ondes P constatée sur chaque station.

Afin de mettre à l’épreuve l’hypothèse précédente, il est nécessaire de mettre en œuvre une modélisation analogique.

A l’aide du dispositif mis à votre disposition (microphones et barres de matériaux variés), mettre en place une

modélisation qui permettrait de vérifier l’influence de la nature des matériaux traversés sur la vitesse de propagation

des ondes. Les ondes seront générées par un choc, les microphones permettront de mesurer la vitesse de propagation

des vibrations dans les matériaux. Le logiciel ‘Audacity’, permet d’analyser les vibrations enregistrées par les

microphones.

Sur votre compte-rendu

Imaginer le protocole expérimental, et appeler le professeur.

Réaliser les différentes manipulations envisagées et mettre en relation vos résultats avec la partie 2.

Pour conclure

Montrez que les résultats de la partie 2 sont cohérents avec un globe terrestre solide et de densité croissante avec la

profondeur. Montrez en quoi ces résultats s’opposent à la théorie mobiliste de Wegener.

Employer

des techniques

d’observation

Utiliser

des techniques

bio ou géologiques

Utiliser

des modes de

représentation

Adopter

une démarche

explicative

Compétences

personnelles

A la recherche de la patrie tectonique de Madagascar

Île de Madagascar à découper et à replacer à sa position

à la fin du Jurassique

DOSSIERDOCUMENTAIRE :

A la recherche de la patrie tectonique de Madagascar

Document 1 : image satellite – image NASA

Document 2 : distribution des dépôts glaciaires (en clair) à la fin du Carbonifère

Madagascar ne figure par sur la carte, mais a été placée en haut et à droite. On retrouve des dépôts glaciaires

carbonifères sur cette île.

Document 3 : principales failles et cratons de la zone étudiée

Les cratons (en orange sur le document) sont des vestiges d’un paléocontinent. Le continent Antarctique ne figure

pas sur la carte et Madagascar est représentée en bas à droite.

http://sciencesvieterre.free.fr/Dossiers/DEFAULT.HTM

Document 4 : reconstitution de la position relative des blocs issus du Gondwana (entre -250 et -120 millions

d'années) à partir de la répartition de la faune et de la flore.

Madagascar a été placée en dehors de la carte, en bas et à droite. On trouve des fossiles de Glossopteris (fougères de

l’ère primaire) sur l’île.

http://sciencesvieterre.free.fr/Dossiers/DEFAULT.HTM

DOSSIER DOCUMENTAIRE :

A l’écoute sismique du globe terrestre

Lorsque l’on enregistre un séisme à une distance suffisante de l’épicentre, on peut repérer trois types d’ondes.

Les ondes de volume se propagent à l’intérieur du globe dans toutes les directions. On distingue deux types deux

catégories d’ondes de volume : les ondes P (ou premières) et les ondes S (ou secondes). Les ondes P sont plus

rapides : ce sont des ondes longitudinales de compression –dilatation capables de se propager aussi bien dans les

milieux solides que dans les fluides. Les ondes S ou ondes transversales de cisaillement ne se propagent que dans les

solides.

Les ondes de surface sont moins rapides mais de grande amplitude. Elles se propagent dans les couches

superficielles du globe.

Etude d’un séisme : 27.01.2012

Depuis la clé USB : datas > geologie > sismo_data >

choisir un fichier du séisme du 27.01.2012 enregistré au CIVF (2012.01.27-14.53.13.CIVF.BH-Z.SAC)

Le fichier contient l’enregistrement, sur la station sismo du CIV, de l’arrivée des ondes sismiques d’un séisme ayant

lieu près de parme en Italie. Pour le sismogramme, retrouvez la distance épicentrale ( > sismogramme info)

et évaluez le temps tp-to en pointant l’arrivée des ondes. tp-to désigne le temps mis par les ondes pour aller de la

source sismique (foyer) à la station d’enregistrement.

Pour répondre à notre question, il est nécessaire d’évaluer si la vitesse des ondes P varie avec la distance parcourue.

Pour cela, on va évaluer la vitesse des ondes P sur des stations plus ou moins distantes de l’épicentre et réaliser ainsi

une étude statistique.

Depuis la clé USB : datas > geologie > sismo_data

Choisir le fichier : 2012.01.27_stations_sismo.xls

Le fichier contient les temps d’arrivée des ondes P à diverses stations, plus ou moins distantes de l’épicentre.

Compléter le tableau pour calculer la vitesse des ondes P à chaque station, et réaliser un graphique montrant

l’évolution de la vitesse des ondes P en fonction de la distance parcourue dans le globe.

Au final, plus la distance épicentrale est importante, plus les ondes parcourent des

zones profondes du globe et plus elles vont vite.

L’intérieur du globe terrestre est solide et de densité croissante.

Cela amènera au rejet de la théorie de Wegener qui sous entend une dérive des

continents sur des couches du globe non solide.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

1

/

30

100%