SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES D.S. nº 4 (noté sur 30

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

D.S. nº 4 (noté sur 30)

Introduction à la sociologie

L’HOMME EST UN ETRE SOCIAL

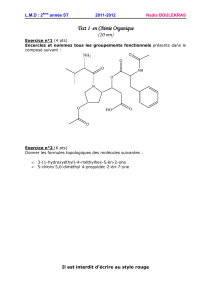

Document 1 : Inné et acquis

Texte a : La mise au point d’un grand généticien français

Pour la personne humaine, l'une des dimensions de ce destin biologique réside précisément dans le processus

d'humanisation ; le siège de ce processus est un organe particulier, le cerveau, dont la malléabilité est génétiquement

déterminée. Il faut insister sur ce point : c'est cette malléabilité qui est génétiquement déterminée, c'est-à-dire la

possibilité d'humaniser ce cerveau. Son humanisation, elle, n'est pas génétiquement déterminée.

L'histoire ne manque pas d'exemples pour illustrer cette affirmation. Le plus connu est celui de deux fillettes bengali.

[...] Suite à la mort de leurs parents ou à un abandon, elles avaient été recueillies et élevées par une meute de loups.

Lorsqu'on les a retrouvées, l'une était âgée de huit ans, l'autre d'un an. La première ne s'est jamais redressée, elle

marchait à quatre pattes, lapait sa boisson, avait peur de la lumière. La petite fille d'un an n'a fait que des progrès très

limités ; elle n'a pas appris à parler et n'a jamais su réellement vivre parmi les siens. Néanmoins, génétiquement, leur

cerveau était parfaitement humanisable. Mais il n'a pas été humanisé. Bien qu'appartenant à l'espèce humaine, elles

ne sont pas devenues des jeunes filles comme les autres, du point de vue de leur développement cérébral.

Ce qui fait l'être profond d'une personne humaine n'est pas déterminé par ses gènes, mais par un ensemble extérieur

aux gènes et à l'individu lui-même : l'ensemble des connaissances, des valeurs, des traditions, accumulées au cours

de l'histoire par les générations précédentes, qui impriment son cerveau et le façonnent par l'éducation, par l'échange,

par le contact avec l'extérieur.

En ce sens, la personne humaine ne peut être considérée isolément, en dehors de toute société. Toute personne

humaine, pour être humanisée, a besoin des autres, dont l'action humanisante s'appuie sur la malléabilité génétique

déterminée de son cerveau. Par conséquent, le grand livre de la vie que constituerait le génome, quand bien même

on saurait le déchiffrer, dirait beaucoup plus de l'animalité de l'homme que de son humanité.

Axel Kahn (généticien français), La Médecine du 21ème siècle, Bayard 1996.

Texte b : Des comportements naturels ou culturels ?

« Avant la rencontre d’autrui, et du groupe, l’homme n’est rien que des virtualités aussi légères qu’une transparente

vapeur. Toute condensation suppose un milieu, c’est-à-dire le monde des autres. »

« La vérité que proclame en définitive tout ceci c’est que l’homme, avant l’éducation, n’est qu’une simple éventualité,

c’est-à-dire moins, même, qu’une espérance ».

Lucien Malson, Les Enfants Sauvages, 1964, collection « 10/18 »

Questions

1) Qu'est-ce que la socialisation ? (1 pt)

2) Que nous apprend le cas des ‘’enfants sauvages" sur le poids respectif des gènes et de la socialisation dans les

comportements humains ? (3 pts)

Document 2 : Ainsi parle Robinson

Je sais maintenant que chaque homme porte en lui, et comme au-dessus de lui,

un fragile et complexe échafaudage d’habitudes, réponses, réflexes, mécanismes,

préoccupations, rêves et implications qui s’est formé et continue à se transformer

par les attouchements perpétuels de ses semblables. Autrui, pièce maîtresse de

mon univers... Je mesure chaque jour ce que je lui devais en enregistrant de

nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Je sais ce que je risquerais en

perdant l’usage de la parole, et je combats de toute l’ardeur de mon angoisse

cette suprême déchéance. Mais mes relations avec les choses se trouvent elles-

mêmes dénaturées par ma solitude. Lorsqu’un peintre ou un graveur introduit des

personnages dans un paysage ou à proximité d’un monument, ce n’est pas par

goût de l’accessoire. Les personnages donnent l’échelle et, ce qui importe

davantage encore, ils constituent des points de vue possibles qui ajoutent au point

de vue réel de l’observateur d’indispensables virtualités.

M. Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Folio, Gallimard, 1977.

Question

3) A l’aide de la phrase en italiques, expliquez la crainte de Robinson (1,5 pt).

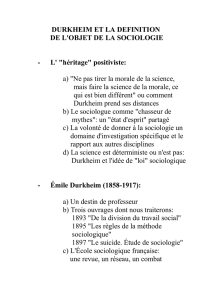

L’OBJET ET LA DEMARCHE DE LA SOCIOLOGIE

4) Qu’est-ce que la sociologie ? (1,5 pt)

Document 3 : La science contre les idées reçues

On est si peu habitué à traiter les faits sociaux scientifiquement que certaines des propositions contenues [ici] risquent

de surprendre le lecteur.

Cependant, s’il existe une science des sociétés, il faut bien s’attendre à ce qu’elle ne consiste pas dans une simple

paraphrase des préjugés traditionnels, mais nous fasse voir les choses autrement qu’elles n’apparaissent au vulgaire

car l’objet de toute science est de faite des découvertes et toute découverte déconcerte plus ou moins les opinions

reçues. Emile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, PUF Quadrige 1981 (1ère édition : 1895).

5) En quoi la sociologie s’attaque-t-elle aux idées reçues ? (1,5 pts)

6) Qu’est-ce qu’un fait social pour Durkheim ? (3 pts)

7) Pourquoi le suicide est-il un fait social ? (1 pt)

8) Quels sont les deux types de suicides les plus fréquents dans les sociétés modernes ? Définissez-les et explicitez

votre réponse. (2 pts)

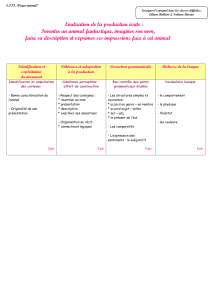

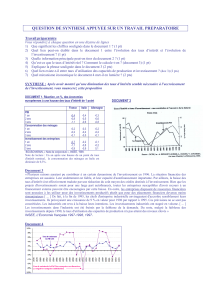

Document 4 : Nombre de suicides et taux de suicide par profession et catégories socioprofessionnelles

(CSP) chez les hommes de 25 à 59 ans (France métropolitaine, 2006)

9) Quels sont les deux CSP

où le taux de suicide est le

plus élevé ? En vous inspirant

de la démarche

durkheimienne, expliquez

votre constat. (2 pts)

10) « Si le sociologue a un rôle, ce serait plutôt de donner des armes que de donner des leçons » (Questions de

sociologie, 1980). En quoi cette citation de Pierre Bourdieu montre-t-elle que la sociologie a tout à la fois une fonction

scientifique et une fonction critique ? Illustrez votre propos (1,5 pts)

11) Dans quel courant de la pensée sociologique classez-vous Emile Durkheim et Pierre Bourdieu ? Pourquoi ? (2

pts)

Bonus:

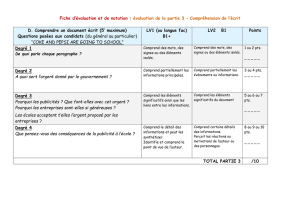

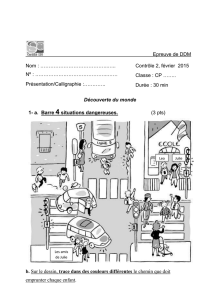

Interprétez ce dessin de Plantu en utilisant

le vocabulaire sociologique approprié (1,5

pts)

1

/

2

100%