Quelle France dans dix ans

QuelleFrancedansdixans?

Contributionauséminairegouvernemental

Paris,19août2013

16août2013

CGSP Août2013

www.strategie.gouv.fr3

Sommaire

Avant‐propos.......................................................................................................................5

Introduction.........................................................................................................................8

1.Certitudesetquestions....................................................................................................7

1.1.Lemondedansdixans...................................................................................................9

1.2.L’Europedansdixans...................................................................................................13

1.3.LaFrancedansdixans..................................................................................................15

2.Troischoixcollectifs.......................................................................................................21

2.1.Quelleinsertiondanslamondialisation?....................................................................21

2.2.Quelmodèlepourl’égalité?........................................................................................25

2.3.Quellevisionduprogrès?............................................................................................27

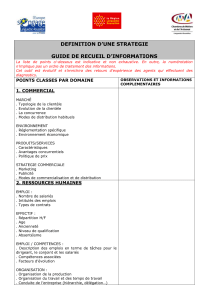

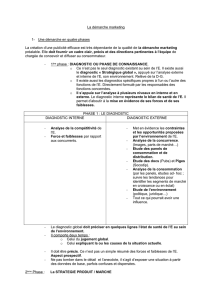

3.Élémentspourconstruireunestratégie.........................................................................31

3.1.Méthode.......................................................................................................................31

3.2.Coordonnées................................................................................................................33

Annexe

Décenniegagnanteoudécennieperdue:laSuèdeetleJapondanslesannées1990..........35

CGSP Août2013

www.strategie.gouv.fr5

Avant‐propos

Préparéeenjuillet‐août2013parungrouped’expertsduCGSP,cettenoteaétéconçuepourservir

d’introductionauséminairegouvernementaldu19août2013.Elleproposedesélémentsdeconstat

etdespistesderéflexionsurlesperspectivesàhorizondedixansetesquisseuneapprochepour

l’élaborationd’unestratégieàmoyenterme,maisneprétendnifaireuninventairedesquestions,ni

fixerlestermesd’uneréponse.Sonobjectifprincipalestd’ouvrirunediscussion.

OntprincipalementcontribuéàcetravailBlandineBarreau,MahdiBenJelloul,ThomasBrand,

NicolasCharles,DelphineChauffaut,QuentinDelpech,GéraldineDucos,HélèneGarner,Virginie

Gimbert,CléliaGodot,CamilleGuézennec,MohamedHarfi,NoémieHouard,CécileJolly,Frédéric

Lainé,RémiLallement,GuillaumeMalochet,DavidMarguerit,Jean‐PaulNicolaï,AudeRigard‐Cerison,

SarahSauneronetAudeTeillant.

Ledocumentaégalementbénéficiédesapportsdesparticipantsauséminairedu18juillet2013,et

enparticulierdeceuxd’AgnèsBénassy‐Quéré,PhilippeBouyoux,GilbertCette,SandrineDuchêne,

ÉtienneGernelle,ÉricHazan,SébastienJean,AlainQuinet,KarimTadjeddineetClaireWaysand.

Qu’ilsensoienttousremerciés.

JeanPisani‐Ferry

Commissairegénéralàlastratégieetàlaprospective

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%