L`ouverture des nouveaux espaces du

Dossier de presse

Inauguration

22 septembre 2012

Le département

des Arts de l’Islam

Ouverture des nouveaux espaces

Mini-site

http://www.louvre.fr/departement-arts-islam

Direction de la communication Contacts presse

Anne-Laure Béatrix Sophie Grange Marie-Cécile Lamoureux

Adel Ziane sophie.grange@louvre.fr marie-cecile.lamoureux@louvre.fr

Tél. 01 40 20 53 14 Tél. 01 40 20 53 22

Port. 06 72 54 74 53 Port. 06 88 42 52 62

2

3

Sommaire

Préface par Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre Page 3

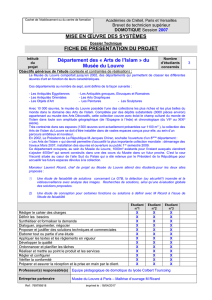

Introduction par Sophie Makariou, directeur du département des Arts de l’Islam Page 5

La collection des Arts de l’Islam Page 6

Histoire de la collection Page 7

Regard sur quelques œuvres Page 8

Le chantier des collections Page 13

La muséographie Page 16

Notice muséographique par Renaud Piérard, architecte muséographe Page 17

Panneaux didactiques Page 18

Repères chronologiques et géographiques Page 20

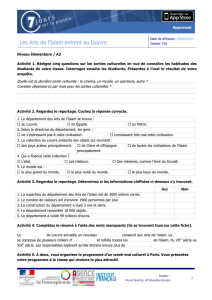

Un ambitieux projet de médiation culturelle Page 22

L’architecture Page 25

Le projet architectural Page 26

Notice architecturale par Mario Bellini et Rudy Ricciotti, architectes Page 28

Informations clés Page 29

Historique des grands chantiers du Louvre Page 31

Autour des collections Page 32

Une saison des arts de l’Islam au Louvre : septembre 2012 - juin 2013 Page 33

Publications Page 39

Les films du Louvre Page 41

Informations pratiques Page 44

4

Préface

Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre

Vingt ans après le grand chantier de la pyramide, la création du nouveau département des Arts de l’Islam au

sein du musée du Louvre représente une étape décisive dans l’histoire architecturale du palais et du musée, un

palais en constant devenir et qui porte dans ses gènes, depuis huit siècles, la volonté d’aller de l’avant sans

cesse.

Le projet de fonder ce huitième département patrimonial est né d’une constatation que j’avais faite dès mon

arrivée au Louvre, en 2001 : notre musée possédait l’une des plus belles collections au monde dans le domaine

des arts de l’Islam, mais un dixième seulement des œuvres étaient présentées et, faute de place, nous ne

pouvions ni remonter les grands éléments d’architecture, ni déployer notre exceptionnelle collection de tapis. Il

était indispensable qu’une civilisation si importante, si intimement liée à l’ensemble des domaines couverts par

le Louvre, touchant tant de siècles et de pays, ait enfin droit à des espaces dignes en qualité et en surface.

C’est en 2003 qu’a germé cette belle idée, ce rêve aujourd’hui devenu réalité. Ce rêve, il prend ses racines dans

la vocation même du Louvre, conçu dès son origine, au XVIIIe siècle, comme un musée universel, un lieu où, par

le truchement des œuvres d’art, les époques et les civilisations dialoguent entre elles. Après le Grand Louvre

cher à François Mitterrand, ce chantier est rapidement devenu un projet présidentiel voulu et soutenu par les

différents chefs de l’État qui lui ont succédé. Dès le 1er août 2003, le président de la République Jacques Chirac

a annoncé la création de ce huitième département patrimonial du Louvre. Le 16 juillet 2008, lors de la pose de

la première pierre, le président Nicolas Sarkozy a souligné l’importance de ce projet dans le cadre du dialogue

entre les cultures et les peuples. Et c’est sous les auspices du président François Hollande que ce grand projet, à

la fois artistique et politique dans le sens le plus noble du terme, voit le jour.

Les œuvres exposées dans ces nouveaux espaces réunissent deux collections : celle issue du Louvre, à laquelle

s’ajoute celle, substantielle, de la collection du musée des Arts décoratifs. Ces deux collections réunies couvrent

avec éclat l’ensemble du champ culturel de la civilisation islamique, de l’Espagne à l’Inde, et dans toute son

envergure chronologique, du VIIe au XIXe siècle.

Une autre caractéristique de ce projet touche à son architecture. Dès le départ, notre parti pris a été de ne pas

remodeler des salles existantes, mais de construire de nouveaux espaces. Et de le faire à la fois dans l’esprit des

lieux et en nous efforçant de capter ce qui se faisait de plus beau et de plus novateur dans le domaine de

l’architecture, ce que le palais du Louvre s’est toujours attaché à faire, à chaque époque, tout au long de son

histoire presque millénaire.

La création et l’intégration de ces nouveaux espaces ont constitué un véritable défi architectural et même

technique, dans cette cour Visconti, lieu chargé d’histoire, situé au cœur même du palais du Louvre. Pour

répondre à ce défi, les architectes Mario Bellini et Rudy Ricciotti ont su trouver un subtil et élégant équilibre

entre le classicisme de la cour du XVIIIe siècle et l’évocation des arts de l’Islam à travers une verrière ondulante,

remarquablement novatrice, alliant le verre et le métal, qui prolonge l’aplomb des façades existantes de la cour

Visconti.

Ce chantier a été également l’occasion d’ajouter un nouveau chapitre au projet du Grand Louvre en

aménageant, au voisinage immédiat des Arts de l’Islam, les salles consacrées à l’Orient méditerranéen à

5

l’époque romaine. Ces œuvres de l’Antiquité tardive proviennent du bassin oriental de la Méditerranée à partir

du IIIe siècle avant J.-C., de l’Égypte romaine et copte, de Phénicie et de Palestine. Ainsi, le nouveau

département des Arts de l’Islam et les salles alentour s’inscrivent désormais dans des ensembles et des espaces

architecturaux continus, cohérents et harmonieux.

Revêtant une dimension tout à la fois architecturale, culturelle et artistique, cette immense réalisation vient

rappeler avec éclat la mission qui incombe au Louvre depuis son érection en musée universel, au cœur de la

Révolution française ; une vocation sans cesse renouvelée et mise au goût du jour pour en faire un musée ouvert

sur le monde, un « musée-monde » pour reprendre l’heureuse expression de J-M. G. Le Clézio. Le Louvre est

aujourd’hui présent sur tous les continents à travers des expositions, des chantiers de fouilles, des expertises

scientifiques et muséographiques. Et ce nouveau département des Arts de l’Islam s’impose comme un espace et

un lieu à la fois témoin et carrefour d’une compréhension mutuelle ; une passerelle entre Orient et Occident, qui

parleront de leurs différences, mais aussi de leur histoire commune, de leurs interpénétrations mutuelles tout au

long des siècles.

Le choix même du nom que nous avons attribué à ces nouveaux espaces – département des Arts de l’Islam –

s’inscrit dans une démarche que le Louvre assume pleinement. Il s’agit en effet, pour nous, de présenter la face

lumineuse d’une civilisation qui engloba en son sein une humanité infiniment variée et riche. À travers ce geste

artistique, nous avons souhaité mettre en avant une approche large et inclusive qui rassemble des mondes très

divers (andalou, mamlouk, ottoman, persan…).

Ce grand dessein n’aurait pu se réaliser sans l’appui de généreux donateurs et de mécènes venus d’horizons très

divers : Son Altesse royale le prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, qui a été le premier à nous

apporter son soutien ; Sa Majesté le roi du Maroc ; l’État du Koweït ; le Sultanat d’Oman et la République

d’Azerbaïdjan. De grandes entreprises françaises, la Fondation Total et Lafarge, ont souhaité soutenir

financièrement la construction de ces nouveaux espaces. Des donations individuelles ou d’entreprises ont

également contribué au financement du projet : Frédéric Jousset et la Fondation Orange.

Je rendrai enfin un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui, par leur travail, leurs recherches ou leur

soutien actif, ont su créer les conditions rendant cette réalisation possible. Qu’il s’agisse du travail pionnier de

Marthe Bernus-Taylor, encouragée par mon prédécesseur Michel Laclotte, de l’appui précieux du musée des

Arts décoratifs ou encore, tout au long de ce grand chantier, de l’implication remarquable des équipes du

nouveau département des Arts de l’Islam, sous l’impulsion et la direction de Sophie Makariou.

En visitant le Louvre, Charles Péguy éprouvait un double sentiment : la promotion de l’être et la perception du

long et visible cheminement de l’humanité. Je forme le vœu que les publics éprouvent des sentiments

semblables en découvrant ces nouveaux espaces, ce joyau architectural et les trésors qu’il recèle.

Texte extrait de Les arts de l’Islam au musée du Louvre, sous la direction de Sophie Makariou, coéd. musée du Louvre

éditions/Hazan.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

1

/

47

100%