Voir ce que personne ne voit – jusqu`à ce que tous le voient .

la prenaient très au sérieux, la théorie du management.

Comme la jurisprudence, elle n’est pas une science, pas

une « théorie ». Le management, c’est de l’art, du grand

art, et il lui faut, comme à l’art de gouverner et de soigner,

de la science (les découvertes les plus récentes), et du bon

sens et des méthodes de diagnostic juste et de thérapie

adaptée. « On perceptiveness » in « decision making » di-

sait-il, un bon diagnostiqueur voit ce que personne d’autre

ne voit. (Etre un bon analyste, comme son père, ne lui

suffisait pas; sensible comme sa mère, il était, déjà dans son

enfance, capable de repérer intuitivement parmi les invités

de ses parents les couples qui venaient de se disputer.)

Toute sa vie, il fut un penseur incroyablement lucide parce

qu’il ne pensait pas uniquement mais était capable de voir

ce que personne d’autre ne voyait, ou bien ce que chacun

voyait uniquement lorsque tous voyaient, ce que personne

ne voulait croire d’abord. Mais rien n’est plus difficile que

de voir les choses telles qu’elles sont réellement « seeing

things as they really are » au lieu de prendre pour vrai ce

qui est commode.

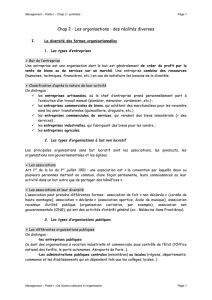

La clairvoyance est dégradée en banalité quand au bout

de quelques décennies elle cristallise en évidence : le rôle

central des managers et travailleurs de la connaissance,

du marketing et de l’innovation, du passage de l’économie

des marchandises à l’économie du savoir, le rôle de la

mission et de la stratégie pour le business, du management

par objectifs au lieu de la gestion autoritaire, la place du

secteur à but non lucratif, le pouvoir financier croissant des

fonds de pension et des investisseurs institutionnels pour

une société post-capitaliste, l’extrême importance de la

motivation des employés pour la réussite d’une entreprise,

il a tout vu à l’avance, tout ce qui nous paraît évident et

banal aujourd’hui et tout ce qui nous a été servi et resservi

sur le management, en deuxième et troisième main.

Donc : “ The one management thinker every educated

person should read“ (economist), tous les autres livres

étant superflus.

Il vit que le véritable leadership est un don décisif et très

très rare. Que les faiseurs, les managers (et pas les gros

propriétaires) décident en fin de compte du devenir de

sociétés entières. Que les bons managers sont extrême-

ment rares. Que la concurrence pour les meilleures têtes

en est d’autant plus acerbe et le prix des faiseurs d’autant

plus haut. Mais les conséquences de cette loi élémentaire

de l’offre et de la demande et la pression des marchés

boursiers, la recherche du profit trop rapide et les revenus

démesurés des managers, allaient tout simplement à

l’encontre de son bon sens autant que de son bon goût.

Il avait confié à Erhard Friedberg (2), professeur à Science

Po et directeur du Centre de Sociologie des Organisa-

tions à Paris, dans le cadre d’une entrevue de sept heures,

entre autres, qu’il trouvait tout simplement injustifiable

que le revenu du PDG d’une entreprise puisse dépasser

quinze fois le revenu de ses salariés les plus mal payés, ou

que les traders gagnent plus que les investisseurs. Pour ces

idées, et pour son engagement en faveur du secteur à but

non lucratif, le vieil homme fin, savant, le grand-bourgeois

ordo-libéral pourrait aujourd’hui être taxé par certains

petits snobs de « socialisme » (il en fut brièvement proche

dans sa jeunesse) ou de « communisme », dans le meilleur

des cas de « romantisme social » et d’« utopisme ». Mais il

était suffisamment réaliste pour voir ce que les néolibéraux

anglo-saxons sont incapables de voir, que « le spectacle

sordide » des salaires excessifs des multinationales et des

stars risque de conduire « à une explosion d’amertume et

de mépris » à la prochaine grande crise économique.

L’aventure hitlérienne en fit un sceptique doutant de la

capacité du marché à réguler tout autant que du

« big government » (capable uniquement de bien faire la

guerre et de dévaluer). A l’ère des organisations, seul un

bon management économique et politique peut sauver

l’humanité de la barbarie. La société ne peut jamais être

« parfaite, mais supportable dans le meilleur des cas ». Le

management est « l’organe qui définit toutes les institu-

tions modernes », pas seulement les entreprises mais aussi

le secteur public et les organismes à but non lucratif. C’est

pour cette raison qu’il a inspiré aussi bien des privatiseurs

néolibéraux que des adeptes, plutôt de gauche, du

« re-inventing government » que des représentants du

secteur à but non lucratif.

Pour lui, le « coma intellectuel de la gauche européenne »

à l’heure actuelle était « effrayant », et Tony Blair par

exemple, dans son « incompétence si digne », « le plus

ennuyeux » de tous, pas seulement par rapport aux grands

penseurs de la social-démocratie d’il y a 100 ans.

Il avait compris qu’un Effective Executive servait les autres

et non lui-même. Que l’efficacité était la réponse à la ques-

tion how can I best serve. Que ce ne sont ni les chaussures

sur mesure ni les airs supérieurs de Herrenmensch qui

font les leaders, mais leur aptitude à satisfaire des besoins

non identifiés. Que seul le management est capable de

transformer une « foule en organisation » et des « efforts

humains en performance économique ». Mais que les

Voir ce que personne ne voit –

jusqu’à ce que tous le voient

Celui qui en Autriche était peut-être le plus inconnu des

émigrés célèbres, respectés dans le monde entier, et défini-

tivement perdus pour la patrie, le plus important penseur

du management du XXe siècle est décédé. Mais contrai-

rement à Freud, Wittgenstein ou Hayek, les intellectuels

peuvent se permettre d’avouer qu’ils ne le connaissent pas.

Le père de nombreux principes intemporels de la gestion

moderne de l’entreprise, admiré par Churchill autant que

par Bill Gates. Un « théoricien » best-seller, lu par 35 mil-

lions de personnes dans toutes les langues, suffisamment

suspect pour être ignoré : sauf erreur de ma part, pas de

plaque commémorative ni de titre de docteur honoris

causa (1), pas de bourse, pas de poste de professeur

honoraire, pas de prix, de timbre commémoratif, pas de

nom de place ni de rue, pas de fondation ni d’académie.

Pourquoi, alors que le monde entier l’a déjà fait, sa ville na-

tale devrait-elle rendre hommage à cet «austro-hongrois»

qui garda toute sa vie un accent viennois prononcé ?

Intellectuel juif, issu d’une famille de la grande bourgeoisie,

son père était un haut fonctionnaire du gouvernement

austro-hongrois qui avait contribué à fonder en 1899

l’Académie d’Exportation impériale et royale qui devien-

drait plus tard l’Académie de Commerce international,

puis l’Université d’Economie de Vienne, Peter Ferdinand

Drucker avait gardé avec Vienne une relation plutôt

amicale, détendue, sans haine ni colère, mais sans nostalgie

non plus, ni rancœur pour des invitations au retour jamais

reçues. Peut-être parce que c’est d’Allemagne, où il avait

fait ses études et travaillait, qu’il avait été chassé et non de

son pays natal ?

Il créa une nouvelle discipline, une discipline à la fois

peu précise et difficile à réfuter donc peu respectée des

scientifiques, mais très importante, car les gens les plus

importants, ceux qu’elle-même avait rendu importants,

1) Absurde évidemment, comme ce titre honorifique de docteur proposé

par l’Université d’Economie de Vienne, qu’il avait au départ accueilli

favorablement, la seule distinction depuis 1945, tombé à l’eau pour des

motifs politiques en février 2000 : « I greatly appreciate your flattering

intention... to bestow on me the honorary doctorate... But, to my regret, I

cannot accept this honor... To do so at the present time would clearly be

understood as a POLITICAL manifesto on my part – especially in view of

the publicity which, as your Fax points out, I received in the Austrian press

on the occasion of my recent 90th birthday. I appreciate your good inten-

tions – and am deeply grateful. But I have to say NO » écrit-il au recteur,

M. Hansen, en février 2000. Maintenant, il est définitivement trop tard pour

cette distinction. 2) DVD-Rom « Decision-Making » (www.banlieues-mediacom)

.

2009

entreprises sont aussi une sorte de communauté et pas

seulement des machines à production et à profit. Qu’on ne

peut pas renoncer à faire du profit mais que la recherche

des bénéfices ne suffit pas : customers over profits. Que le

profit est important pour les actionnaires, mais aussi pour

le plein emploi. Qu’une entreprise ne peut être durable-

ment profitable que si les employés sont traités comme

des ressources précieuses. Que l’empowerment exige la

décentralisation du pouvoir de décision, le contrôle des

ouvriers sur les processus de production, et des salaires

garantis. Que les entreprises et les marchés sont des insti-

tutions avec des humains, non de simples calculs de coûts.

Que les personnes et les ouvriers d’une entreprise sont sa

vraie richesse, et non des « frais à deux jambes ». Qu’il est

important de fixer des objectifs autant que d’accorder une

certaine autonomie aux travailleurs. Qu’un bon manager

rend efficace les points forts de ses collaborateurs et

fait oublier leurs points faibles. Que le secteur à but non

lucratif a beaucoup à apprendre du secteur à but lucratif,

et inversement, que les entreprises peuvent apprendre des

églises et des organisations caritatives.

Difficile à rattacher à une école, il était probablement

plus proche de Spann ou Schumpeter que de Hayek ou

l’école autrichienne d’économie. Quelqu’un qui intégrait

à son analyse politique et économique de l’entreprise

des éléments de théorie politique, de droit international,

d’économie politique, de philosophie. Lui qui avait une

conscience et une culture historique développées situait

par exemple la globalisation après la révolution de 1848 et

pas seulement aujourd’hui. Ses prognostiques se réali-

saient presque toujours, parfois des décennies plus tard,

contrairement à ceux des spécialistes de tendances ou

autres « futurologues » à la mode. C’est ainsi qu’il a vu

longtemps à l’avance l’inflation des années 70 tout comme

la concurrence japonaise alors que personne encore n’y

prêtait garde. Il a vu venir le déclin des syndicats alors que

leur pouvoir atteignait son apogée après-guerre. Et il a su

bien avant IBM que les ordinateurs allaient révolutionner

le monde des affaires. C’est pour cette raison que même

ses livres les plus anciens gardent souvent encore tout leur

intérêt.

Il était capable d’expliquer clairement et simplement

des problématiques complexes sans jamais simplifier. Il

s’intéressait aux grandes questions de l’humanité mais

pas aux gadgets techniques. Il n’était pas un théoricien de

modèle ou de système dans sa tour d’ivoire, pas un num-

ber cruncher, mais un observateur lucide et un analyticien

profond. On peut dire qu’il a « inventé » le métier du

management. Les livres sur le management sont devenus

en vogue et ce vieil européen un peu démodé est devenu

une icône. Il était extrêmement cultivé. Certains petits

clones de sa branche le snobaient parce qu’il n’était pas

familier des statistiques à variables multiples mais de Jane

Austen, de peinture japonaise et d’histoire du dével-

oppement des villes au haut Moyen-Age par exemple. Il

était modeste, gentil, nullement affecté. Son patrimoine

considérable est allé à une fondation pour les organisations

à but non lucratif. Son objectif était de voir apprendre et

grandir des humains, de voir prospérer des entreprises,

de voir le travail devenir plus attrayant. Il connut aussi de

spectaculaires défaites : la semaine de son décès, le plus

gros fabriquant automobile du monde, dont l’analyse

l’avait rendu célèbre (et qui n’avait pas suivi ses conseils),

se retrouvait au bord de la ruine. Il fut auprès de General

Electric aussi couronné de réussite que sans succès avec

General Motors.

Il était clairvoyant, sage, amusant et plein d’humour dès sa

jeunesse. Il était multiple dans ses études comme dans ses

métiers, comme journaliste, banquier, professeur, auteur,

conférencier ou conseiller d’entreprise. Toujours actif :

« One either meets or one works ». A l’âge où d’autres

prennent leur retraite, il changea d’université, quittant

New-York pour la Californie et commençant en parallèle

une nouvelle carrière comme éditorialiste pour le Wall

Street Journal. A 88 ans, le magazine Forbes Magazin lui

dédia sa une sous le titre : „Still the Youngest Mind“. Il était

incomparable, une « force without peer » : sur 39 livres

(traduits en 30 langues), le père de la théorie du manage-

ment en a écrit seulement 15 sur le management et 16

sur l’économie et la politique, deux romans et une espèce

d’autobiographie formidable (Adventures of a Bystander,

en français « Témoin du 20e siècle »). L’« écologiste

social » Peter F. Drucker, né à Vienne, est mort il y a

quelques jours, peu avant son 96e anniversaire. Nous

pouvons donc désormais l’oublier définitivement, lui et le

« druckerisme ». Ou bien…

Bernd Marin Novembre 2005

1

/

2

100%