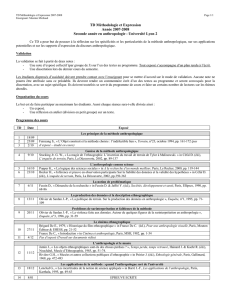

Transformations et aliénations linguistiques par Christine Jourdan

Texte téléchargé de www.wcaanet.org/events/webinar dans le cadre du séminaire virtuel EASA/ ABA / AAA

/ CASCA 2013

©2013 Jourdan

1

Transformations et aliénations linguistiques

par Christine Jourdan

On nous a demandé de réfléchir à la dimension politique de la langue dans notre pratique

professionnelle et en particulier à la place hégémonique qu’occupe l’anglais en anthropologie aujourd’hui.

Deux aspects caractérisent mon intervention : 1) d’abord, le parti pris d’utiliser un ton léger, celui de

la conversation, loin du jargon technique et théorique habituel et de laisser la théorie vivre en filigrane dans

le texte; c’est un choix méthodologique, autant que politique, au sens large; 2) qu’on me pardonne, je pars

d’expériences personnelles et fais une sorte d’archéologie de mon savoir et de sa formation, en utilisant en

quelque sorte une forme d’épistémologie réflexive qui mène vers des considérations plus larges et plus

politiques sur la pratique anthropologique et la place de la langue (et sa représentation) dans la prise de

conscience anthropologique. Après tout, l’anthropologue est bien souvent, sur le plan linguistique autant que

professionnel, le résultat des expériences de vie qui l’ont construite. Son savoir et sa pratique

anthropologique en sont fortement imprégnés.

Formation et transformations

C’est en arrivant à Montréal de ma province française, à l’âge de 20 ans, que j’ai pris conscience du

fait que je parlais français. Autrement dit, que j’ai pris conscience du poids idéologique associé au fait de

parler le français standard. Jusqu’alors, seule comptait la qualité de la langue que j’utilisais en raison du

bourrage de crane subi à l’école sur la beauté de la langue française et à la maison sur la nécessité de la bien

parler pour ‘ se respecter ‘, me disait-on et surtout ne pas parler comme des voyous! C’est aussi à Montréal

que j’ai fait l’expérience de la valeur politique de la langue comme index d’identité ethnique et de

revendication politique. Les frottements discordants qui caractérisaient la cohabitation du français et de

l’anglais à Montréal se doublaient de frottements similaires entre le français standard parlés par les « maudits

Français » de l’époque et les Québécois. En me jetant dans l’étude de l’ethnolinguistique à l’université de

Montréal pour comprendre tout ce que je voyais autour de moi, et aussi ce qui m’arrivait, je sortais des cours

d’ethnolinguistique de Gillian Sankoff complètement effondrée, pleurant sur mon innocence perdue et sur le

fait qu’on m’avait menti toute mon enfance : cette construction ‘le français’, n’était qu’un des mythes

fondateurs de la nation française, mais était surtout une source d’oppression pour d’autres. Tous les rapports

entre langue et pouvoir, implicites et explicites, me sautaient aux yeux. En France, je faisais partie de la

majorité silencieuse; au Québec, je faisais maintenant partie des minorités audibles. Je suis rapidement

devenue silencieuse. Et après 2 articles écrits au début de ma carrière sur la dimension idéologique de la

langue au Québec, je suis passée à l’étude, plus neutre pour moi sur le plan émotif, du pijin des Iles Salomon.

Il me semblait que l’ailleurs était moins périlleux.

A l’ANU en Australie, pour mes études doctorales, j’ai découvert un autre type d’hégémonie et

d’insécurité linguistique. Il n’était pas question ici de performance comprise de façon idéologique; il

s’agissait simplement de question de compétence linguistique. Comment se faire prendre au sérieux dans les

discussions ou les séminaires, quand on a des problèmes avec des choses aussi simples que les voyelles

tendues ou relâchées en anglais, et qu’au lieu de répondre I’d like to live on a ship à une question anodine sur

des choix de vie, on dit, au grand étonnement de ses interlocuteurs, I’d like to leave on a sheep? Comment

résister à l’opinion des doctorants de ma cohorte sur ma capacité à bien’ parler le pijin, ma propre langue de

terrain, apprise avec amour et grand succès, quand on se fait dire : Oh, isn’t she cute : she speaks Pijin with a

Texte téléchargé de www.wcaanet.org/events/webinar dans le cadre du séminaire virtuel EASA/ ABA / AAA

/ CASCA 2013

©2013 Jourdan

2

French accent’. French accent? Depuis quand le fait de parler le pijin avec l’accent anglais est-il la norme

que les étrangers doivent suivre? Mais depuis l’époque de la colonisation anglaise, bien sur, j’aurai du le

savoir! Toute dérogation à cette norme était une anomalie socio-linguistique, même à propos d’une langue

qui nous était étrangère à tous.

Représenter la langue de l’autre

C’est aux Iles Salomon, ancienne colonie anglaise, que j’ai pris conscience d’un autre aspect de

l’hégémonie de l’anglais : Les relations post-coloniales se transforment dans certains cas en relations néo-

coloniales : l’anglais y est restée la langue du pouvoir et de la promotion sociale, au détriment des langues

locales. J’y ai aussi découvert le multilinguisme à grande échelle et la cohabitation harmonieuse des soixante

quatre langues vernaculaires. S’est posée rapidement la question de la langue de terrain : laquelle choisir

parmi ces 64?

La question était importante car la langue de terrain n’est pas seulement un outil de communication

qui facilite la recherche. Nous le savons : par les réseaux et les domaines de connaissance auxquels elle nous

donne accès, elle guide notre appréhension du monde. Encore aujourd’hui, je suis persuadée que le choix que

j’ai fait de travailler en Pijin, choix pragmatique et méthodologique autant que théorique, a guidé ma

compréhension du monde urbain en développement loin des préoccupations disciplinaires de l’époque pour

les groupes ethniques. Langue de tout le monde, langue de personne, le pijin est le médium de l’urbain et le

passage obligé vers le statut de citadin. Appréhender l’urbain par l’intermédiaire d’une langue vernaculaire

m’eut plongée dans une perspective ethnique que je voulais éviter. Pour ce faire, il fallait résister au désir des

gens locaux, amis et interlocuteurs, de s’approprier l’anthropologue sur le plan symbolique par

l’intermédiaire de la langue.

Mais il fallait aussi représenter cette langue dégradée par des années d’oppression idéologique et

pratique de la part des administrateurs coloniaux. Quoi de mieux qu’un dictionnaire pour donner une

légitimité linguistique à une langue jusqu’à lors qualifiée par ses détracteurs et nombreux de ses locuteurs de

jargon informe ? En anthropologie, un dictionnaire est souvent un produit dérivé par rapport à la recherche

principale. Mais les choix de publications que nous faisons, et les sujets que nous embrassons, ne sont pas

anodins, même si dans certains cas ils vont à l’encontre de ce que nous aimons. Ils vont aussi souvent à

l’encontre de ce que certains de nos interlocuteurs locaux voudraient nous voir publier.

Publier dans la langue des autres

Les anthropologues ont des codes d’éthique qui sont presque des commandements sacrés: tes

informateurs tu ne tromperas pas; leurs intérêts tu protègeras; leur propriété intellectuelle tu ne voleras pas;

tes données tu ne fabriqueras pas, etc. Ces ‘commandements’ servent d’impératifs moraux et de guides de

bonne pratique.

Si publier nos travaux fait partie de notre responsabilité scientifique, publier dans la langue des

informateurs, ou dans celle qu’ils lisent, est à mes yeux un impératif. Je publie en français ce que j’écris sur

le Québec et en anglais ce que j’écris sur les Salomon, tout en gardant en tête le paradoxe suivant : parmi la

minorité de gens qui lisent tout court, ou qui lisent en anglais, qui aux Salomon voudrait lire quelque chose

qu’ils connaissent déjà ? Sinon par curiosité de voir si j’ai bien compris, ou pour voir comment j’ai

représenté les choses. Ce paradoxe est dégrisant et nous permet, non seulement de garder une simplicité de

bon aloi, mais aussi de soulever des questions sur la pertinence de ce que nous faisons. Mais les

circonstances locales nous poussent aussi à enfreindre nos propres règles. Ainsi, j’écris en français de temps

en temps pour résister à l’hégémonie de l’anglais tout en gardant à l’esprit que le français est aussi une

Texte téléchargé de www.wcaanet.org/events/webinar dans le cadre du séminaire virtuel EASA/ ABA / AAA

/ CASCA 2013

©2013 Jourdan

3

langue hégémonique. Et j’écris en anglais pour être lue car le plus grand nombre de mes collègues

anglophones canadiens et américains, ne lit pas le français. On publie en anglais pour être lu, diffuser la

connaissance, développer sa carrière (avoir accès aux revues prestigieuses de la discipline, presque toutes

anglophones, en fait partie) et dans sa langue, ou celle de nos interlocuteurs de terrain, par conviction

politique. Le geste n’est pas anodin.

Ainsi, quand j’ai publié le dictionnaire du pijin mentionné plus haut, il était important qu’il soit

trilingue pijin-anglais-français pour mettre le pijin au rang des deux langues internationales du Pacifique, le

français et l’anglais. Bien sur, on peut dire qu’il s’agit là d’une démarche purement symbolique et

idéologique, car ce dictionnaire n’a rien changé concrètement à la situation du pijin localement, même si sa

parution coïncide avec le développement d’une jeune génération de citadins post-coloniaux qui a fait de cette

langue le symbole de sa distinction sociale et culturelle face à une élite urbaine qui utilise l’anglais comme

tremplin social. Mais il me semble que la difficulté la plus grande est liée aux attentes culturelles locales sur

la nature du langage, sa place dans la société et la fonction d’un texte. Ici plus particulièrement, deux

questions sont importantes: Comment justifier sur le plan épistémologique local le fait d’écrire un

dictionnaire d’une langue qui n’est jamais écrite (hormis la traduction de la Bible par les linguistes du SIL)?

Quel sens donner à la transformation d’une langue orale en en une série de mots décontextualisés classés par

ordre alphabétique? Pourquoi vouloir donner une légitimité à une langue que ses propres locuteurs

dénigrent? Chaque décision touchant la représentation de la langue, dans un dictionnaire ou ailleurs, est non

seulement un choix épistémologique, mais aussi un choix éthique.

La question de l’hégémonie de l’anglais comme langue de communication scientifique ne peut être

dissociée l’hégémonie de l’anglais dans d’autres sphères tel l’internet et les relations internationales. Cela a

déjà été dit. De plus, elle ne peut pas être dissociée non plus de la question plus générale du rôle des langues

glottophages dans la disparition de bien des langues du monde. Au Québec, la question de l’hégémonie de

l’anglais sert de toile de fond à des débats identitaires plus profonds qui s’apparentent à de nombreux autres

dans d’autres parties du monde. Toutes ces influences diverses, et l’avantage conceptuel que procure le fait

de vivre dans la société multilingue qu’est le Québec d’aujourd’hui, multilinguisme longtemps occulté par

les tensions politiques autour du bilinguisme français-anglais, ont certainement marqué ma conception de

l’anthropologie comme une discipline qui se doit d’être multilingue et multiculturelle.

Au-delà de l’hégémonie de l’anglais, qui incidemment nous permet d’enrichir la discipline par une

glocalisation créative, je m’interroge sur l’hégémonie de l’anthropologie américaine et son influence sur le

développement de notre discipline. Soutenue par une association professionnelle riche de 10,000 membres

environ et par des revues professionnelles, qui grâce aux facteurs d’impacts, sont devenues le plus

prestigieuses, elle est incontournable. Nous savons comment ces facteurs d’impacts sont calculés. En

regardant de près les textes cités dans les bibliographies des revues les mieux classées, on remarque la

présence presque exclusive de textes écrits en anglais. De proche en proche, on a un effet de masse. Si la

production anthropologique écrite dans d’autres langues est laissée pour compte, on donne l’impression que

la production anglophone, et américaine particulièrement, est non seulement la production la plus importante

en terme de quantité mais aussi la plus importante en terme de contenu et d’impact. Finalement, il y faut tenir

compte de l’effet de mode. Si on veut être dans le vent, il faut pouvoir montrer qu’on connaît la littérature

dans le vent (celle citée dans les revues les mieux classées, par exemple) de même que le jargon qui va avec,

et ce même si d’autres auteurs ont dit les mêmes choses auparavant dans d’autres langues et avec des mots

différents. Je suis convaincue que le fait d’ignorer la production anthropologique produite dans d’autres

langues que l’anglais endigue le développement de notre discipline.

Au sein de notre profession cette hégémonie renforce les relations de pouvoir qui existent entre les

Texte téléchargé de www.wcaanet.org/events/webinar dans le cadre du séminaire virtuel EASA/ ABA / AAA

/ CASCA 2013

©2013 Jourdan

4

locuteurs monolingues de l’anglais et les locuteurs monolingues d’autres langues qui doivent devenir

bilingues ou multilingues pour avoir une voix sur la scène internationale. L’hégémonie de l’anglais, et de

l’anthropologie américaine, permet aux anthropologues anglophones de rester unilingues.

Pour conclure, je me plais à penser que la question de l’hégémonie de l’anglais sera probablement

sans objet d’ici 100 ans alors qu’on plutôt de parler de l’hégémonie du Mandarin à l’échelle internationale.

Les empires commerciaux et politiques vont et viennent, et leurs langues s’internationalisent et deviennent

des langues de pouvoir. Mais c’est un autre sujet.

1

/

4

100%