le codage neuronal des visages - Centre de Recherche Cerveau

CHAPITRE 14

LE CODAGE NEURONAL

DES VISAGES

INTRODUCTION

Comment les visages sont-ils représentés dans le cerveau? Bien que la

reconnaissance des visages soit un processus visuel important que nous met-

tons en jeu constamment, la représentation des visages est encore mal com-

prise. Même s’il est avéré que des neurones unitaires peuvent répondre sélec-

tivement à différentes propriétés des visages comme l’orientation de la tête ou

celle du regard, la nature exacte de ce codage neuronal est inconnue. Est-ce

que chaque neurone porte de l’information sur un unique visage, ou cette infor-

mation est-elle distribuée sur une plus large population de neurones? De plus,

comment ces neurones répondant aux visages sont-ils organisés au sein du

cortex? A ce niveau, le débat oppose l’idée d’un regroupement des neurones

sélectifs aux visages en régions corticales dédiées au traitement des visages,

et celle d’un codage des visages distribué sur un ensemble de régions corti-

cales distinctes et non spécifiques aux visages.

Nous présentons ici les avancées récentes dans notre compréhension de

la représentation neuronale des visages. Nous abordons d’abord le codage

au niveau de neurones unitaires et comparons les données en faveur des dif-

férentes stratégies de codage qui peuvent être impliquées. Ensuite nous visi-

tons le terrain des aires corticales, et discutons les différentes hypothèses

367

Traitement et reconnaissance

des visages : du percept à la personne

E. Barbeau, S. Joubert, O. Felician, eds.

Solal, éditeur, Marseille - 2008.

Collection Neuropsychologie

L. REDDY 1

R. VANRULLEN 1

1. CNRS – Centre de Recherche Cerveau et Cognition, Université Paul Sabatier,

Toulouse 3, 31062 Toulouse Cedex 9, France.

RECONN DE VISAGES - MEP 6/11/08 9:28 Page 367

concernant la spécialisation de différentes régions corticales pour le traitement

des visages.

REPRÉSENTATION DES VISAGES

PAR DES NEURONES UNITAIRES

Les premières études montrant que des neurones unitaires peuvent

répondre préférentiellement aux visages ont été rapportées par Gross et ses

collègues dans les années 1970 et 1980 (Bruce, Desimone, & Gross, 1981;

Gross, Rocha-Miranda, & Bender, 1972). Ces neurones ont été trouvés dans

les niveaux les plus élevés de la hiérarchie visuelle ventrale – le cortex inféro-

temporal (IT), une aire que l’on connaît maintenant pour sa participation au trai-

tement de catégories d’objets complexes. Des études ultérieures, au début des

années 1990, ont confirmé que IT et certaines régions du sulcus temporal

supérieur (STS) contiennent une proportion significative de neurones sélectifs

à différents attributs des visages, tels que leur expression, l’orientation du

regard ou de la tête, et même l’identité (Perrett, Hietanen, Oram, & Benson,

1992; Perrett

et al.

, 1988; Perrett, Rolls, & Caan, 1982; Perrett

et al.

, 1984;

Rolls, 1992).

Le fait que des neurones individuels puissent porter une information concer-

nant l’identité d’un visage a initié un débat sur la nature du code neuronal sous-

jacent. Est-ce que les neurones peuvent encoder un individu de manière

« éparse » et sélective (à l’extrême, ceci correspond au célèbre « codage

grand-mère » selon lequel un unique neurone peut représenter le concept de

ma grand-mère) (Barlow, 1972; Konorksi, 1967), ou cette information est-elle

présente seulement au niveau d’une population de neurones répondant chacun

à une large gamme de visages individuels? Il existe déjà des données en

faveur de chacune de ces deux alternatives dans différents systèmes. Un

codage épars est par exemple utilisé dans le système olfactif des insectes, où

chaque odeur individuelle n’active qu’un faible nombre de neurones très sélec-

tifs, typiquement avec juste deux potentiels d’action (Perez-Orive

et al.

, 2002).

Un codage de population peut être observé au niveau du cortex moteur – les

neurones individuels ont des courbes d’accord assez larges et qui se superpo-

sent entre elles, rendant quasi impossible une prédiction de la direction de

mouvement (par exemple, du bras) à partir de l’activité d’un seul neurone.

Cependant, en combinant l’information sur une population entière, la direction

de mouvement peut être obtenue avec une très grande précision

(Georgopoulos, Schwartz, & Kettner, 1986). Laquelle de ces deux alternatives

est utilisée par le cerveau pour encoder les visages?

CODAGE DE POPULATION POUR LA REPRÉSENTATION

DES VISAGES

Les avantages d’un codage basé sur une population de neurones sont évi-

dents – une haute capacité représentationnelle, et une résistance au bruit bio-

logique et en particulier à la mort neuronale (Pouget, Dayan, & Zemel, 2000).

368

REDDY, VANRULLEN

RECONN DE VISAGES - MEP 6/11/08 9:28 Page 368

Et il existe de nombreuses données montrant que ce type de codage est utilisé

dans la représentation des visages. Des études quantitatives de neurones

répondant aux visages ont montré que l’identité des individus est encodée par

les réponses d’un large groupe de neurones, et que l’identité faciale peut être

décodée avec une grande précision sur la base des taux de décharge de la

population (Abbott, Rolls, & Tovee, 1996). Plus récemment, nombre d’auteurs

ont trouvé qu’une large proportion des neurones sélectifs aux visages répond à

une grande diversité de visages distincts, et de plus, qu’un ensemble de

visages relativement restreint peut suffire à activer la plupart des neurones

enregistrés. En particulier, Tsao et ses collègues ont récemment utilisé l’IRMf

chez le singe macaque pour localiser les régions sélectives aux visages, et ont

ensuite dirigé leurs électrodes au sein d’une de ces régions (Tsao, Freiwald,

Tootell, & Livingstone, 2006). Ils ont observé que 97 % des neurones de cette

région répondaient presque exclusivement à 16 images de visages, et que ces

cellules étaient grossièrement sélectives à diverses caractéristiques et dimen-

sions du visage, comme la taille de la pupille, la distance inter-oculaire, ou le

ratio hauteur/largeur. Ainsi, chaque visage était représenté par l’activité d’un

ensemble de neurones, chacun encodant une combinaison de propriétés

faciales élémentaires. De manière similaire, Foldiak et ses collègues ont testé

la sélectivité des neurones du STS avec plus de 1000 images naturelles dis-

tinctes, et ont trouvé des cellules activées par un nombre élevé de visages

(Foldiak, Xiao, Keysers, Edwards, & Perrett, 2004).

La capacité élevée de représentation des codages de population les rend

adaptés à la représentation des visages et objets visuels car un nombre impor-

tant de stimuli potentiels peut y être encodé par un nombre d’unités relative-

ment restreint. En effet, il serait coûteux pour le cerveau d’utiliser un code pure-

ment épars (où un neurone encoderait un visage ou objet unique), ne serait-ce

qu’à cause du grand nombre d’unités qu’il faudrait mettre en jeu pour repré-

senter tous les stimuli et concepts possibles. De plus, comment un tel code

pourrait-il représenter un nouveau visage, perçu pour la première fois? Cela

signifie-t-il pour autant que les codes épars ne sont pas utilisés pour la repré-

sentation des visages?

Notons d’abord que la représentation de l’information faciale discutée ci-

dessus peut en fait être considérée comme éparse, lorsqu’on se place non pas

au niveau individuel mais au niveau catégoriel. En d’autres termes, puisque les

cellules sélectives aux visages répondent uniquement à cette catégorie à l’ex-

clusion de toute autre, ces neurones peuvent être vus comme participant à un

codage épars de la catégorie visage (Reddy & Kanwisher, 2006). Par contre,

c’est au niveau de l’identité ou d’autres propriétés faciales que ces cellules par-

ticipent à un codage de population, et en effet, jusqu’à maintenant, la plupart

des données pointent vers un codage de population pour l’identité faciale.

CODAGE ÉPARS POUR LA REPRÉSENTATION DES VISAGES

Mais récemment, Quiroga et ses collègues ont mis en évidence l’existence

d’un codage épars dans le cerveau humain (Quiroga, Reddy, Kreiman, Koch, &

Fried, 2005). Ils ont enregistré l’activité électrique de neurones unitaires grâce

369

Le codage neuronal des visages

RECONN DE VISAGES - MEP 6/11/08 9:28 Page 369

à des électrodes implantées dans le cerveau de patients épileptiques. Un grand

nombre d’images naturelles différentes étaient présentées aux patients, et de

manière étonnante, certains neurones du lobe médial temporal se sont avérés

sélectifs à un individu donné, ne répondant pour aucun autre stimulus. De plus,

ces neurones maintenaient un niveau de réponse élevé pour des vues remar-

quablement différentes du même individu. Ainsi, par exemple, un neurone de

l’hippocampe répondait à diverses vues de l’actrice Halle Berry, comprenant

des photographies, dessins, Halle Berry déguisée en « catwoman », et même

le nom imprimé « Halle Berry ». La même cellule n’avait aucune réponse signi-

ficative pour environ 70 autres images qui ont été montrées au patient, y com-

pris d’autres actrices célèbres.

Peu d’études chez le singe ont trouvé des preuves aussi solides d’un

codage épars de l’identité. Une des causes principales de cette différence pour-

rait être liée au fait que dans une expérience typique chez le singe, l’expéri-

mentateur déplace son électrode régulièrement si une réponse visuelle consis-

tante n’est pas obtenue dès les premières minutes d’enregistrement. Une telle

approche réduit inévitablement les chances de trouver des neurones aux

réponses éparses, puisque par définition ces cellules ne répondent qu’à un

faible nombre de stimuli et il est peu probable que ces stimuli fassent partie de

ceux choisis par l’expérimentateur. A l’inverse, dans l’expérience décrite ci-

dessus, chez l’humain, la position des électrodes était déterminée par des cri-

tères cliniques, et inamovible, ce qui ne laissait aucun autre choix aux expéri-

mentateurs que de tester une large batterie de stimuli sur une période de temps

prolongée.

Un aspect important du codage épars observé par Quiroga et ses collègues

est qu’il existe principalement pour des stimuli avec lesquels les patients sont

très familiers, par exemple: acteurs et actrices, ou membres de la famille. De

ce fait, il est peu probable que de telles représentations existent pour une sélec-

tion arbitraire de stimuli; ce codage est plutôt restreint aux stimuli familiers et

portant une signification importante.

Ainsi la représentation des visages au niveau de neurones isolés peut s’ap-

puyer à la fois sur un codage de population et un codage épars. Il est encore

difficile de dire quels sont les facteurs exacts qui déterminent si l’une ou l’autre

stratégie (ou les deux) sera choisie pour un visage particulier, même si la per-

tinence et la familiarité du visage semblent avoir une influence. Notons cepen-

dant que, bien que toutes les études mentionnées ici constituent une preuve

évidente de l’existence de neurones qui encodent explicitement les visages,

aucune de ces études n’indique un lien causal direct entre la réponse de ces

neurones sélectifs aux visages et la perception réelle du visage. Dans une

étude récente Afraz et ses collègues ont réussi à démontrer un rôle causal des

neurones de IT dans la perception faciale (Afraz, Kiani, & Esteky, 2006). Ils ont

stimulé électriquement grâce à une micro-électrode une région corticale du cer-

veau d’un singe macaque contenant une forte concentration de neurones

sélectifs aux visages, et ont observé suite à cette stimulation une tendance

accrue de la part du singe à rapporter qu’un stimulus était un visage. Ainsi l’ac-

tivité des neurones répondant aux visages dans IT serait impliquée directement

dans la perception consciente des visages.

370

REDDY, VANRULLEN

RECONN DE VISAGES - MEP 6/11/08 9:28 Page 370

REPRÉSENTATION DES VISAGES

AU NIVEAU DE RÉGIONS CORTICALES

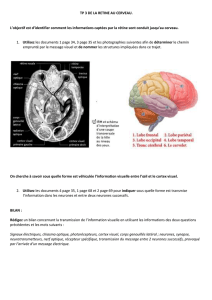

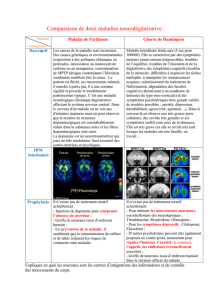

A l’encontre des représentations portées par les neurones individuels, la

représentation des visages a aussi été étudiée sur de larges régions corticales.

Il est établi que certaines régions du cerveau comme le sulcus temporal supé-

rieur (Hoffman & Haxby, 2000) et le gyrus fusiforme (Kanwisher, McDermott, &

Chun, 1997) sont activées sélectivement en imagerie par résonance magné-

tique fonctionnelle (IRMf) lorsqu’un visage est présenté au sujet (voir Chapitre

4). L’existence de ces régions sélectives aux visages implique un regroupe-

ment des neurones répondant aux visages dans un rayon limité – sans ce

regroupement la sélectivité serait invisible à la résolution spatiale de l’IRMf qui

collecte l’activité de centaines de milliers de neurones adjacents au sein de

chaque voxel.

Il a été montré de manière répétée que la région des visages dans le gyrus

fusiforme (nommée l’aire fusiforme des visages ou FFA) est activée préférentielle-

ment par les images de visages, par rapport à d’autres objets (Baker, Hutchison,

& Kanwisher, 2007; Grill-Spector, Sayres, & Ress, 2006; Kanwisher

et al.

, 1997).

Cette région hautement spécifique se retrouve approximativement au même

endroit chez tous les sujets normaux, et peut être définie par des pics distincts

dans les profils d’activation (Spiridon, Fischl, & Kanwisher, 2006). Des régions

similaires ont également été trouvées chez le singe macaque par l’IRMf (Tsao,

Freiwald, Knutsen, Mandeville, & Tootell, 2003); comme mentionné plus haut, une

large proportion des neurones de cette région étaient sélectivement activés par les

images de visages (Tsao

et al.

, 2006). La FFA humaine semble participer à l’en-

codage des aspects invariables de l’information faciale, comme l’identité ou le

genre du visage (George

et al.

, 1999; Sergent, Ohta, & MacDonald, 1992). Les

aspects changeants, tels que la direction du regard, auraient tendance à réduire

l’ampleur des réponses de la FFA, mais sembleraient à la place activer le STS

(Haxby, Hoffman, & Gobbini, 2000; Hoffman & Haxby, 2000).

La nature de la représentation mise en jeu dans la FFA a donné lieu à un

débat vigoureux. D’un côté, Kanwisher a proposé que les réponses fortement

sélectives de la FFA indiquaient qu’il s’agit d’un module local, spécialisé dans

le traitement des visages (Kanwisher

et al.

, 1997; Spiridon & Kanwisher, 2002).

Sa position a récemment été renforcée par les résultats de Tsao et ses col-

lègues (discutés ci-dessus) montrant l’existence de neurones extrêmement

sélectifs dans cette « région des visages » (Tsao

et al.

, 2006). Le fait que ces

neurones ne répondent pas à d’autres stimuli suggère qu’ils ne peuvent pas

jouer un rôle important dans la représentation d’autres catégories d’objets.

Contrairement à cette vue « locale », Haxby et ses collègues ont proposé que

la FFA ferait en fait partie d’un réseau distribué de représentation (Haxby

et al.

,

2001). Selon eux, les faibles réponses de la FFA pour les objets non visages

indiquent que de la FFA participerait au codage neuronal de ces catégories

d’objets. Inversement, les visages seraient représentés non seulement par les

réponses élevées dans la FFA, mais aussi par les réponses plus faibles obser-

vées en dehors de la FFA. Ainsi, différentes catégories d’objets seraient enco-

dées par des motifs d’activation distribués, gradués et superposés, s’étendant

sur de larges régions de la voie visuelle ventrale.

371

Le codage neuronal des visages

RECONN DE VISAGES - MEP 6/11/08 9:28 Page 371

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%