Une économie de production de masse - Hachette

1

L-ES « PARTIE I. L’âge industriel et sa civilisation du milieu

du XIXe siècle à 1939.

1. Transformations économiques, sociales et idéologiques de l’âge

industriel, en Europe et en Amérique du Nord.

Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente

le processus d’industrialisation et les transformations économiques

et sociales qui lui sont liées. Il s’agit de saisir les évolutions et les

ruptures majeures sur près d’un siècle et non d’examiner le détail de la

conjoncture. »

S « PARTIE I. L’âge industriel en Europe et en Amérique du Nord du

milieu du XIXe siècle à 1939.

1. Industrialisation et croissance.

2. La société de l’âge industriel.

Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente

le processus d’industrialisation et les transformations scientiques,

techniques, économiques, sociales et idéologiques qui lui sont liées. Dans

tous les cas, il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures majeures. »

À partir du XIXe siècle, l’industrie devient le moteur de la croissance et

transforme profondément l’économie des sociétés occidentales.

Le premier dossier met en évidence l’importance des innovations

techniques et scientiques à travers l’exemple des moyens de transports, qui

se perfectionnent, se diversient et se démocratisent progressivement.

La leçon 1 montre la continuité du processus d’industrialisation depuis la

Révolution industrielle, grâce à l’enchaînement des innovations.

La leçon 2 présente un acteur majeur de l’industrialisation, la grande

entreprise, qui se transforme et s’agrandit pour accroître la production.

Les documents mettent en évidence les stratégies mises en œuvre par les

entreprises pour s’agrandir.

La leçon 3 décrit les irrégularités de la croissance économique dans

l’espace et dans le temps, et leurs conséquences.

L’histoire de l’industrialisation se caractérise par des interactions entre

les aspects économique, technique, scientique, géographique, mais aussi

culturel, artistique et social.

Une économie de production de masse

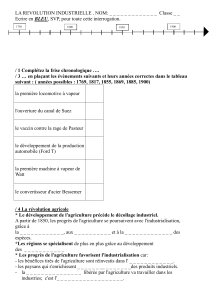

L’histoire économique des États occidentaux depuis le XIXe siècle a

suscité diérentes interprétations. Les premières explications remontent

à Marx et Engels (1845) ; puis l’historien anglais Arnold Toynbee propose

une « Lecture sur la Révolution industrielle » en 1883, à destination des

futurs administrateurs des Indes britanniques. Dans les années 1950,

l’économiste Rostow dénit la notion de « décollage industriel » (take o) :

la production prend son essor, marquant le début de la « Révolution

industrielle ». Cette expression est aujourd’hui contestée car la Révolution

industrielle est dicile à dater précisément et parce qu’elle met l’accent sur

l’idée d’une rupture nette et dénitive. Les historiens privilégient plutôt

l’idée d’une continuité dans l’évolution économique.

Certains, comme François Caron, s’inspirent des travaux de l’économiste

Schumpeter qui insiste sur le rôle des innovations : les progrès techniques

permettraient l’apparition d’innovations « en grappes » qui seraient à

l’origine des phases de croissance.

Histoire économique et sociale

– P. Bairoch, Victoires et déboires. Histoire économique et sociale du monde

du XVIe siècle à nos jours, t. 2 et 3, Folio-Gallimard, 1997.

– É. Bussiere, P. Griset, Ch. Bouneau, J.-P. Williot, Industrialisation

et sociétés en Europe occidentale 1880-1970, A. Colin, 1998.

– F. Caron, « Qu’est-ce qu’une révolution industrielle ? », Sciences

humaines n°120, octobre 2001.

– P. Léon, Histoire économique et sociale du monde, vol. IV :

La Domination du capitalisme 1840-1914, vol. V : Guerres et crises

1914-1947, A. Colin, 1978.

– P. Richet, L’Âge du vert, Découvertes, Gallimard, 2000.

– J.-P. Rioux, La Révolution industrielle, coll. Point Histoire, Le Seuil, 1989

(1re éd., 1971).

– P. Verley, La Révolution industrielle, Folio-Gallimard, 1997.

– P. Verley, La Première Révolution industrielle (1750-1880), A. Colin, 1999.

– D. Woronoff, Histoire de l’industrie en France du XVIe siècle à nos jours,

Le Seuil, 1994.

Transformations du travail et évolution technique

– A. Beltran, P. Griset, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles,

A. Colin, 1990.

– A. Dewerpe, Le Monde du travail en France 1800-1950, A. Colin, 1996.

D’une économie artisanale… à une

économie de production de masse

Un marchand ambulant.

Dès le milieu du XIXe siècle, de nouvelles formes

de distribution à grande échelle apparaissent

en Europe occidentale (les grands magasins

comme Le Bon Marché). L’entrée dans l’ère de

la consommation, la concurrence accrue entre

les marchés et les difcultés économiques de

l’entre-deux-guerres obligent les entreprises à

moderniser leurs pratiques commerciales. Les

industriels se dotent de services des ventes,

développent la publicité, des emballages

personnalisés et de nouvelles méthodes de

vente, souvent importées des États-Unis.

Les marchands ambulants ne disparaissent

que progressivement et partiellement : ils se

maintiennent dans certains secteurs et certains

espaces (le camion du crémier ou du boulanger

dans les campagnes…).

De nouveaux biens de consommation.

Le document illustre parfaitement la société

de consommation déjà bien avancée aux États-

Unis. Mais la confrontation des deux images

montre davantage le passage d’une économie à

une autre et invite les élèves à s’interroger sur

les facteurs qui le rendent possible. Il y a bien sûr

le crédit, la publicité, les nouvelles techniques,

la hausse du niveau de vie… mais au-delà, une

nouvelle culture économique et industrielle. La

concentration industrielle s’est accompagné

d’une redénition de l’organigramme type

des entreprises industrielles : pour reprendre

la thèse de l’économiste Schandler, on passe

d’une structure centralisée et organisée en

départements fonctionnels (forme en U) à

une structure multi-divisionnelle comportant

un état-major central et un certain nombre

de divisions spécialisées chacune dans un

produit. Pour Schandler, c’est ainsi que naît

l’entreprise moderne qui tire sa force de sa

capacité à coordonner des activités sur une

grande échelle et à prévoir l’avenir (lancer de

nouveaux produits comme ici pour entretenir

la croissance), donc à avoir une stratégie qui

inclut le marketing, le service après-vente, la

vente à crédit. Mais cela induit un changement

de structure plus souple, car chaque division

s’occupe d’un produit et donc d’une stratégie

particulière en totale autonomie d’une part,

et d’autre part, chaque division ou usine est

dégagée des tâche nancières, de gestion et

de management qui sont centralisés dans

la maison mère. Parallèlement, après avoir

privilégié la sous-consommation, les industriels

prennent conscience au XXe siècle de l’intérêt

de favoriser la consommation (le fordisme).

C’est surtout Gerald Swope, président de

General Electric en 1922, qui invente la notion

de « salaire culturel » au début des années

1920 et théorise la pratique de Ford, c’est-à-

dire l’idée que le salaire doit pouvoir laisser une

marge sufsante pour proter de la vie (dans le

sens ici de consommer), pourvoir à l’éducation

et à sa santé. Alfred Sloan, directeur de General

Motors en 1923, dont Frigidaire est une liale,

lance l’idée que la consommation de masse doit

proposer une gamme diversiée à la fois en

fonction des budgets, mais aussi renouveler les

modèles (comme on le voit sur l’image pour ce

qui est des réfrigérateurs) par des combinaisons

d’éléments de base standardisés et cette

gamme de produits est le miroir des espoirs

d’ascension social. Il réorganise également

General Motors suivant des cibles de marchés

et, pour reprendre les expressions du magazine

Fortune, on peut distinguer Chevrolet pour la

« populace » ; Pontiac pour les « pauvres mais

ers », la petite classe moyenne ; Oldsmobile

pour les « discrètement aisés » ; Buick pour les

« battants » ; et Cadillac pour les « riches ».

CARTES

L’économie mondialisée

1

2

Il s’agit de deux cartes construites à partir de la

projection à compensation régionale de Bertin

(1953). Cette projection polaire modiée permet

de limiter les distorsions dans l’hémisphère

nord.

À l’échelle mondiale, les États-Unis sont

devenus la première puissance économique

(32 % de la production industrielle mondiale).

Une économie de production de masse

On peut néanmoins remarquer la faiblesse des

investissements américains à l’étranger (7,5 %).

En 1914, les États-Unis sont encore débiteurs

de l’Europe. L’Allemagne a pris la première

place européenne avec 14,8 % de la production

industrielle (forte concentration industrielle).

Elle a distancé la Grande-Bretagne et la France

dont les structures économiques vieillissent.

On voit également émerger une nouvelle

puissance économique : le Japon qui connaît

des taux de croissance spectaculaires depuis

son ouverture économique (révolution Meiji).

En 1914, l’Europe reste au centre de l’éco-

nomie mondiale. Elle englobe les principaux

pôles de l’investissement. La Grande-Bretagne

à elle seule réalise presque la moitié des

investissements à l’étranger et elle est au

centre du système commercial et nancier

du monde ; elle est suivie par la France

(investissements en Russie, dans l’Empire

ottoman, dans les Balkans) et l’Allemagne.

L’Europe détient, en 1914, 60 % du stock d’or

mondial dans un système monétaire fondé

sur l’étalon or (Gold standard). L’impérialisme

européen se manifeste aussi par la possession

d’immenses empires coloniaux qui s’étendent

en Asie et en Afrique.

La carte montre l’organisation des ux

nanciers et commerciaux de l’Europe vers

l’Afrique et l’Asie et le Pacique et des États-

Unis vers l’Amérique du Sud. Ces ux favorisent

l’émergence des « pays neufs » qui connaissent

une croissance économique rapide (Australie,

Canada, etc.).

La solidarité commerciale et nancière

qui lie les économies capitalistes explique

en partie la diffusion de la crise de 1929 à

l’échelle mondiale. La crise trouve son origine

dans le krach de la bourse de Wall Street. Elle

amplie la crise de surproduction agricole dont

souffraient déjà les États-Unis et les « pays

neufs » et entraîne une crise industrielle

majeure. Les marchés sont encombrés et le

commerce mondial se contracte. Les pays

dont le développement économique dépend

en grande partie des exportations (Amérique

latine, Afrique) s’enfoncent dans la dépression.

Par ailleurs, on assiste à un reux des capitaux

américains placés en Europe (notamment en

Allemagne et en Autriche). Tout le système

économique mondial est atteint. En réponse au

marasme, certains pays choisissent l’autarcie

(Italie fasciste et Allemagne nazie), d’autres

optent pour le repli sur leur empire colonial.

C’est le cas de la France et de la Grande-

Bretagne (Commonwealth).

CARTES

L’industrialisation de l’Europe

L’industrie européenne naît en Grande-

Bretagne. À la n du XVIIIe siècle, l’Angleterre

a connu une mutation profonde et rapide de

ses structures économiques. On a pu alors

parler de Révolution industrielle. Ailleurs,

l’industrialisation a été plus lente. Elle s’est

d’abord diffusée en Belgique, en France et en

Suisse dans le premier tiers du XIXe siècle.

La deuxième vague d’expansion (1840-1860)

a touché les territoires allemands et le

Danemark. Après 1860, le nord de l’Italie et la

Suède s’industrialisent.

À la n du XIXe siècle, l’Europe du Nord-Ouest

s’est industrialisée alors que les régions Sud et

Est sont restées à dominante rurale.

Sur la carte de l’Europe industrielle des

années 1930, de nouvelles régions industrielles

sont apparues : en Espagne, la Catalogne, la

Galice et la région autour de Madrid ; en URSS,

le Donbass, la région autour de Kiev.

Les principales régions industrielles sont

situées en Angleterre, dans le nord de la France

et en Lorraine, dans la Ruhr, en Saxe et dans

le nord de l’Italie. On peut noter, par ailleurs,

le développement du réseau de chemin de fer

dont le maillage s’étend sur toute l’Europe.

Les principales places boursières sont Londres

et Paris. Le cœur économique de l’Europe se

situe donc au nord-ouest où se concentrent les

régions industrielles, les places boursières et

les principales métropoles.

La seconde industrialisation repose sur deux

nouvelles énergies : l’électricité visible sur la

carte (développement de l’hydro-électricité

dans les Alpes) et le pétrole (puits en Asie

centrale).

DOSSIER

Quels transports

pour une économie moderne ?

Ce dossier met en évidence le développement,

la diversication et la modernisation constante

des moyens de transports. Cette « révolution des

transports » permet une intensication des ux

de marchandises, de personnes, d’informations,

indispensables à l’industrialisation. La crois-

sance des échanges impose de disposer

d’un ensemble de communications à quatre

niveaux au moins : à l’intérieur des grandes

agglomérations (tramway, métro, bus), au

niveau national (routes et chemins de fer

surtout), continental et mondial (voies uviales,

routes maritimes, chemin de fer puis avion).

On assiste à une transformation des échelles

de temps : des trajets toujours plus longs

sont parcourus en une durée toujours plus

réduite. Parallèlement, les coûts de transports

baissent, permettant une diversication et

un éloignement des approvisionnements.

L’interdépendance des économies s’accentue

et les rmes multinationales se développent.

1

En Angleterre, la première ligne (19 km) est

ouverte en 1821 ; dès 1838 la locomotive North

Star construite par Stephenson tire un train de

80 tonnes à 50 km/h ; et en 1840 apparaissent

les premières voitures spécialement conçues

pour les voyageurs, largement inspirées des

diligences. Le chemin de fer se perfectionne

constamment au l de l’industrialisation,

devenant à la fois plus able, plus rapide et

plus confortable.

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les

réseaux de chemin de fer se densient consi-

dérablement dans les pays occidentaux qui

s’industrialisent. En 1879, le ministre français

des Travaux publics, Freycinet, lance un

programme d’aménagement de 3 000 km de

lignes secondaires : la longueur totale des

chemins de fer passe de 24 000 km en 1881 à

41 000 en 1911. Cette croissance rapide répond

aux besoins de la population plus nombreuse

et surtout aux mouvements migratoires

interrégionaux, générés par l’industrialisation.

Au lendemain du premier conit mondial, les

réseaux ferroviaires ont atteint leur maximum,

parfois même un suréquipement qui pose le

problème de leur rentabilité économique. Les

constructions de lignes s’arrêtent et durant

les années 1930, des services et des lignes

sont supprimés. Mais c’est après la Seconde

Guerre mondiale que la place du chemin de fer

se rétracte vraiment, subissant la concurrence

de la route.

Le document montre clairement que la

principale période d’expansion du chemin de

fer se situe entre 1870 et 1913 : le maillage

ferroviaire se densie alors considérablement

pour répondre aux besoins des populations

et des industries. On voit également que le

développement des chemins de fer est plus

précoce aux États-Unis, au Royaume-Uni, en

Allemagne et en France.

2

Le transport des personnes, mais aussi des

marchandises et des matières premières

impose des infrastructures toujours plus

puissantes. Dès le début du XXe siècle, le Rhin

est aménagé grâce à de multiples ports en

eau profonde et grâce à des canaux : il permet

notamment de relier les régions intérieures,

en particulier la Rhur industrielle, aux grands

ensembles industrialo-portuaires tels que

Anvers ou Rotterdam.

Au XIXe siècle, grâce à un réseau de canaux

très développés, Bruxelles devient le point de

rencontre entre les produits du nord de l’Europe

et d’Amérique (bois, produits manufacturés,

agricoles…), et ceux du sud du pays (charbon,

pierres…). À la n du XIXe siècle, on ressent

donc la nécessité d’entreprendre de grands

travaux pour élargir et approfondir un canal

an de construire une véritable voie maritime et

un port de mer à Bruxelles : jusqu’aux années

1930 au moins, ces infrastructures seront

régulièrement complétées et étendues.

Dès la première moitié du XIXe siècle,

l’extension des grandes villes en Europe

occidentale entraîne le développement de

transports intra-urbains. À Paris, en 1828,

Une économie de production de masse

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%