3-Les muscles.

1

3-Les muscles.

L’appareil musculaire est constitué de l’ensemble des muscles, organes actifs du

mouvement. Cet appareil fait partie, avec le squelette osseux, de l’appareil locomoteur, car il

assure la motricité du corps.

On compte environ 630 muscles chez l’Homme. Ils représentent :

·25% de la masse du corps à la naissance,

·40% de cette masse chez l’adulte

·moins de 30 % chez la personne âgée.

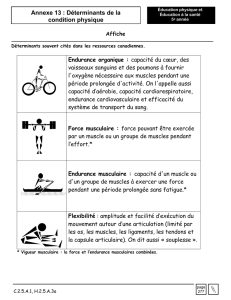

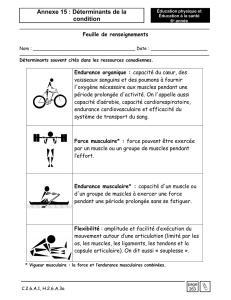

A. Types de muscles :

On distingue 3 types de tissu musculaire : squelettique, lisse ou viscéral, cardiaque. Ces

différents types de muscles diffèrent par leurs structures de leurs cellules, leur situation

dans le corps, leur fonction.

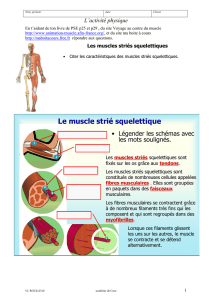

oLe tissu musculaire squelettique se présente sous forme de muscles squelettiques qui

recouvrent le squelette osseux et s’y attachent. Bien qu’ils soient parfois activés par des

réflexes, les muscles squelettiques sont aussi appelés muscles volontaires.

Ils permettent les mouvements volontaires et le maintien postural. Si on vous parle de tissu

musculaire squelettique , 3 mots clés doivent vous venir à l’esprit : squelettique, strié,

volontaire.

oLe tissu musculaire lisse ou viscéral se situe dans les parois des organes creux du

corps comme l’estomac, la vessie et les organes des voies respiratoires. Ce sont des muscles

involontaires qui permettent le déplacement des substances dans les différentes voies de

l’organisme ; 3 mots clés : viscéraux, non strié, involontaires.

oLe tissu musculaire cardiaque forme les parois du cœur. Il se contracte

automatiquement de façon rythmique et permet la propulsion du sang dans les vaisseaux

sanguins ; 3 mots clés :cardiaque, strié, involontaire.

Les muscles squelettiques étant les plus nombreux, nous allons étudier la variété de leurs

caractères.

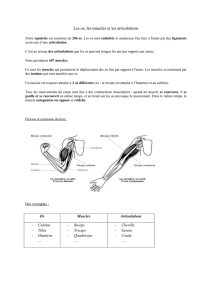

B. Les muscles squelettiques et lisses.

1. Principaux muscles squelettiques. Schéma 1

2. Les principales caractéristiques des muscles squelettiques et lisses.

a) Couleur.

Les muscles squelettiques sont de couleur rouge car les cellules renferment un

pigment rouge appelé myoglobine. Les muscles lisses sont de couleur blanche car

les cellules ne renferment pas de myoglobine.

b) Forme. Schéma 2

Certains muscles squelettiques sont en forme de fuseau (A) exemple : le biceps.

D’autres sont en forme d’éventail (B) : exemple : les pectoraux.

Enfin, d’autres sont en forme d’anneaux (C) : exemple : les lèvres

2

La majorité des muscles lisses sont circulaires (paroi du tube digestif, de

l’utérus…) D’autres sont en forme d’anneaux : on parle de sphincters (D)

exemple : l’anus ; le cardia et le pylore de l’estomac.

C) Fixation

Certains sont fixés aux os par les tendons. Un tendon est une bande de tissu conjonctif

dense qui relie un muscle à un os.

D’autres sont directement fixés sur la peau (muscles du visage).

D) Rôle

Les muscles squelettiques forment des groupes aux rôles inversés (antagonistes) qui

répondent aux différents mouvements du corps.

Ex : pour le bras :

® Le biceps est fléchisseur.

® Le triceps est extenseur.

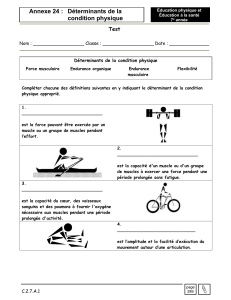

RÉSUMÉ

Nature Types Formes Fonctions

Muscles

rouges dits

striés à

contraction

volontaires

·Muscles

squelettiques

·Muscles peauciers

·En fuseau

(ex : biceps)

·En éventail

(ex : les pectoraux)

·En anneaux

(ex : les lèvres)

Ce sont les muscles de la

vie de relation. Ils sont

commandés par le

système nerveux

cérébro-spinal.

Muscles lisses

ou blancs à

contraction

involontaire

·Muscles viscéraux

·Sphincters

·Le plus souvent

circulaires (ex :

paroi du tube

digestif, de l’utérus)

·En forme d’anneaux

(ex : le pylore)

Ce sont les muscles de la

vie de nutrition. Ils sont

commandés par le

système nerveux

végétatif.

3) Anatomie du muscle.

a) La structure des muscles striés squelettiques.

Si on observe une coupe transversale d’un muscle squelettique (Schéma 3), on observe de

l’extérieur vers l’intérieur :

-une enveloppe (ou gaine) conjonctive dénommée aponévrose musculaire (1) ;

-des cloisons de tissu conjonctif (2) qui divisent le muscle en grands compartiments

que d’autres cloisons divisent en compartiments plus petits appelés faisceaux (6) ;

-à l’intérieur des faisceaux sont regroupées les cellules du muscle dénommées fibres

musculaires striées (5) ;

-l’activité normale d’un muscle squelettique est tributaire de son innervation et d’un

approvisionnement sanguin abondant. Ainsi, on trouve au niveau des muscles

squelettiques des nerfs (neurofibres) et des vaisseaux sanguins (3).

b) La structure de la fibre musculaire Schémas 4 et 4’

Chaque fibre musculaire squelettique est une longue cellule cylindrique (de 10 à 100 µm de

diamètre) renfermant de nombreux noyaux (1) (cellule plurinucléée) localisés sous la

membrane de la cellule musculaire appelée sarcolemme (2)

3

Le cytoplasme (sarcoplasme) d’une fibre musculaire squelettique renferme des réserves

importantes de glycogène et de myoglobine, une protéine qui se lie au dioxygène.

A fort grossissement, on constate que chaque fibre musculaire comporte un grand nombre

de myofibrilles (4) parallèles qui parcourent toute a longueur de la cellule.

Sur la longueur de chaque myofibrille, on remarque une alternance de bandes foncées et

claires.

Les bandes foncées sont appelées disques sombres (5) et sont constituées d’une protéine

appelée myosine (5). Les bandes claires sont appelées disques clairs et sont constituées

d’une protéine appelée actine. (6)

Au milieu des disques clairs, on note la présence d’une strie Z.

La région d’une myofibrille comprise entre deux stries Z successives est appelée sarcomère

(7) : c’est la plus petite unité contractile de la fibre musculaire.

c) La structure de la fibre musculaire lisse Schéma 5

Les fibres (cellules) musculaire lisses sont petites, fusiformes et possèdent un noyau en leur

milieu (diamètre entre 2 et 10 µm).

On ne voit pas de stries comme l’indique le nom muscle lisse. Ces fibres sont de couleur

claire (absence de myoglobine).

Les muscles lisses contiennent des filaments d’actine et de myosine.

L’une des fonctions importantes de nos muscles est de produire un mouvement dû à des

contractions musculaires.

Quels sont les stimuli qui permettent la contraction musculaire ?

On appelle stimulus un changement dans le milieu interne ou l’environnement.

4) Les différents stimuli à l’origine de la contraction musculaire.

®Stimulus thermique : température élevée.

®Stimulus mécanique : piqûre, pincement, choc ou niveau du tendon d’Achille.

®Stimulus électrique.

®Stimulus chimique.

On peut dire que l’élément qui intervient normalement pour entraîner la contraction

musculaire est l’influx nerveux qui lui arrive par les nerfs moteurs= Fibres nerveuses

motrices (8) Schéma 4

La jonction entre une fibre nerveuse motrice et un muscle est appelé plaque motrice (9) ou

jonction neuro-musculaire ou synapse neuro-musculaire.

Quelles sont les propriétés des muscles ?

5) Propriétés du muscle

Le tissu musculaire possède certaines propriétés particulières qui lui permettent de remplir

ses fonctions. On dénombre 4 propriétés.

a) L’excitabilité est la faculté de percevoir un stimulus et d’y répondre. Ce stimulus est

le plus souvent l’influx nerveux mais il peut être de nature thermique, chimique,

mécanique, électrique. L’influx nerveux arrive dans une fibre nerveuse motrice.

b) La contractilité est la capacité de se contracter avec force en présence de la

stimulation appropriée (le muscle excité se raccourcit) La contraction correspond à

un glissement des filaments entraînant un raccourcissement de la longueur de la

myofibrille.

c) L’élasticité est la possibilité qu’ont les fibres musculaires de se raccourcir et de

reprendre leur longueur de repos lorsqu’on les relâche.

4

d) La tonicité : même au repos, le muscle présente une contraction légère et

permanente. Cette contraction est dite « tonique » et elle permet par exemple la

station debout (immobile).

La contraction des fibres musculaires représentent une énorme dépense d’énergie.

6) Nourriture du muscle

Le muscle tire son énergie de la nourriture qu’il reçoit. Celle-ci consiste essentiellement en

sucres (glucose) et en graisses. Le muscle utilise beaucoup de dioxygène pour assimiler ces

substances nutritives. Par ailleurs, les aliments consommés par le muscle produisent des

déchets, et en particulier l’acide lactique (entraînant les crampes musculaires).

La mobilité du corps dans son ensemble résulte de l’activité des muscles squelettiques. Mais

cette mobilité ne serait pas possible sans la présence d’articulations.

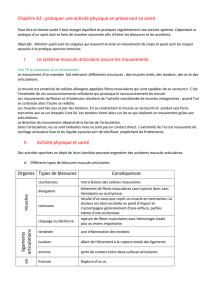

C) Les articulations

Les articulations sont le point de contact entre 2 ou plusieurs os. Certaines correspondent à

un axe de rotation qui permet le déplacement des os grâce à la contraction musculaire.

D’autres articulations sont fixes.

1) Caractéristiques de l’articulation du coude Schéma 6

Compléter le schéma : Humérus, Radius, Cubitus.

L’articulation du coude est dite mobile.

Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilages articulaires lisses et luisants. Les os

sont solidement liés entre eux par une capsule articulaire fibreuse et résistante qui

comprend de nombreux épaississements appelés ligaments articulaires. La cavité articulaire

est tapissée d’une membrane synoviale. Elle sécrète un liquide visqueux le liquide synovial

(ou synovie) qui lubrifie et fournit les nutriments au cartilage articulaire et réduit l’usure. A

côté de cette articulation mobile, il en existe d’autres.

2) La classification des articulations Schéma 7

Les articulations sont classées en trois catégories, en fonction de leur structure anatomique

et leur degré de mobilité.

®Articulations mobiles = articulations diarthrose synoviales (ex : celles du coude,

du genou, de la hanche…). Elles représentent la majeure partie des articulations

du corps. Elles permettent une grande amplitude de mouvements.

®Articulations semi-mobiles amphiarthrose = articulations cartilagineuses (ex :

celles entre deux vertèbres, celles de la symphyse pubienne, celles de la première

côte avec le sternum). Elles permettent des mouvements très limitées.

®Articulations fixes = articulations synarthrose immobiles = articulations fibreuses

(ex : articulations des os du crâne (sutures) ou articulation entre le tibia et le

péroné). Ces articulations sont immobiles à l’état adulte et assurent une grande

cohésion entre les os.

3) Les traumatismes articulaires.

-L’entorse est une atteinte des ligaments. Les ligaments peuvent être étirés, déchirés

partiellement ou totalement. Les entorses les plus fréquentes sont celles de la

cheville et du genou. Le traitement consiste à immobiliser l’articulation et à limiter

l’appui.

-La luxation correspond à un déplacement des os de leur position normale dans une

articulation. Les luxations les plus fréquentes sont elles des épaules et des doigts.

Le traitement consiste à immobiliser le membre.

5

4) Les arthropathies

Les arthropathies ou rhumatisme sont des affections qui touchent les articulations.

-L’arthrose : elle est caractérisée par une altération du cartilage articulaire et des

modifications de l’os épiphysaire. Sa cause reste inconnue. Elle s’observe souvent

chez les personnes âgées, au niveau des articulations des hanches, des genoux, des

pieds, des mains, des doigts, des pouces.

Le traitement consiste à soulager la douleur, mais il n’existe pas de médicaments qui

réparent le cartilage et l’os.

-L’arthrite : on appelle arthrite plus d’une centaine de maladies inflammatoires qui

touchent les articulations.

Ex : la polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire qui affecte les

articulations, les os, les tendons et les muscles. Sa cause reste encore inconnue.

Le traitement est médicamenteux.

5) Physiologie des articulations

Les articulations permettent de réaliser plusieurs mouvements utiles à la vie quotidienne. Ce

sont principalement :

-la flexion : rapproche l’un de l’autre deux os voisins.

-l’extension : éloigne l’un de l’autre deux os voisins.

-l’adduction : rapproche un segment de membre contre le corps.

-l’abduction : écarte un segment de membre contre le corps.

-la rotation : mouvement d’un os autour de son axe longitudinal.

-la circumduction : permet de réaliser un cercle à partir de l’articulation (ex : rotation

du bras autour de l’épaule).

D) Hygiène musculaire.

Le travail musculaire n’est possible que grâce à la collaboration des fonctions de nutrition.

L’activité musculaire est mise en jeu par les exercices musculaires et la pratique des sports.

L’activité physique est nécessaire, elle doit être régulière et adaptée à l’âge. Cette activité

physique retentit non seulement sur les muscles mais également sur tous les appareils du

corps humain.

1) Retentissement du sport sur les muscles.

L’activité physique fait que le muscle augmente de volume, de force.

Ceci est le résultat de la multiplication des fibres musculaires qui constituent le tissu

musculaire.

Cette activité développe aussi la rapidité, la précision du mouvement.

2) Retentissement du sport sur les autres appareils

®L’appareil circulatoire.

Un muscle en activité reçoit cinq fois plus de sang, donc vingt fois plus de dioxygène. On

constate que le cœur subit un entraînement favorable ce qui augmente sa résistance, mais

également que les vaisseaux nourriciers augmente de calibre ce qui permet une meilleure

circulation du sang.

®L’appareil respiratoire

On observe un agrandissement de la cage thoracique ainsi qu’une dilatation des poumons

permettant une augmentation de la capacité respiratoire.

®L’appareil nerveux

Il règle et coordonne mieux l’activité de tous les appareils.

®L’appareil digestif

Les exercices musculaires ont des effets bienfaisants sur l’appétit et la digestion.

6

6

1

/

6

100%