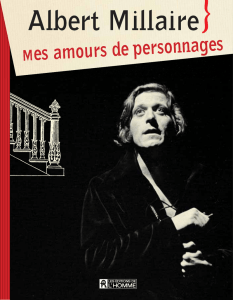

La Mégère apprivoisée

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ÉTABLI PAR LE TNB SAISON 2014 I2015

2

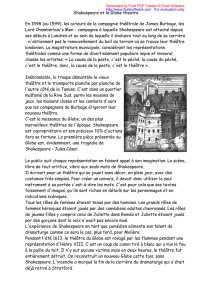

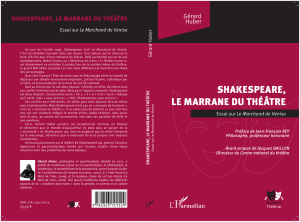

WILLIAM SHAKESPEARE

MÉLANIE LERAY

La Mégère apprivoiséeCRÉATION

DE William Shakespeare

TRADUCTION Delphine Lemonnier-Texier

ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Mélanie Leray

DRAMATURGIE Delphine Lemonnier-Texier

SCÉNOGRAPHIE David Bersanetti

LUMIÈRES Christian Dubet

VIDÉO Cyrille Leclercq,David Bersanetti

COSTUMES Laure Mahéo

SON Jérôme Leray

ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE Magalie Caillet-Gajan,Vincent Voisin

AVEC

Peter Bonke BAPTISTA

Ludmilla Dabo LA VEUVE

Laetitia Dosch CATHERINE

David Jeanne-Comello HORTENSIO

Clara Ponsot BIANCA

Yuval Rozman LUCIEN

Jean-Benoît Ugeux GRUMIO

Vincent Winterhalter PETRUCCIO

Jean-François Wolff GREMIO

PRODUCTION DÉLÉGUÉE

Théâtre National de Bretagne/Rennes

COPRODUCTION

Association 2052 – Théâtre de la Ville-Paris –

MC2 : Grenoble – Théâtre de Saint Quentin en Yvelines/

scène nationale – Maison de la Culture de Bourges –

Maison de la Culture d’Amiens.

La compagnie Association 2052 est soutenue par la région Bretagne,

la DRAC Bretagne, la ville de Rennes et le conseil général d’Ille-et-Vilaine.

La traduction de Delphine Lemonnier-Texier

est publiée aux Éditions de l’Arche.

DURÉE 2h15

3

SOMMAIRE

Le Grand Jeu IColette Godard p. 4

Note d’adaptation ID. Lemonnier-Texier p. 5

Notes de mise en scène IM. Leray p. 7

PISTES PÉDAGOGIQUES

À la découverte de la pièce p.10

Analyse de la mise en scène p.12

CORPUS POUR UNE ÉTUDE EN CLASSE

I. Une femme à dompter, quelques conseils p. 15

II. Femme adorée, femme abhorrée p. 18

III. La Révolte des femmes p. 22

ANNEXES

William Shakespeare p. 25

La Place de la femme dans la société p. 26

Définition de la mise en abyme p. 28

Le Monologue de Catherine dans l’acte V p. 29

Le Théâtre élisabéthain p. 30

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Mélanie Leray… p. 32

Rencontre ITournée I Facebook

Bibliographie ISéance audio description p. 35

Presse p. 36

© B. Enguerrand

4

La Mégère apprivoisée est une des comédies de Shake -

speare qui est rarement jouée en France. Il est vrai

qu’au départ, chacun prenant la place d’un autre et

réciproquement, il s’agit principalement de varia-

tions multiples sur les « jeux de rôle », peu compati-

bles avec notre esprit cartésien.

Mais pour Mélanie Leray, le problème n’est pas là.

Comme dans Contractions de Mike Bartlett (créé au

TNB en 2012, puis programmé au Théâtre des Abbesses

en 2013), s’il est question de rôle, c’est celui de la

femme, aujourd’hui, dans notre société occidentale.

C’est donc aujourd’hui que Catherine, l’insoumise

qui rebute les hommes, rencontre Petruccio, le cou-

reur de dot. Trouvant enfin un partenaire à sa taille,

elle accepte de l’épouser. Il est vrai que son père

refuse de laisser sa sœur cadette Bianca – pour qui

se bousculent les prétendants prêts à tous les dégui-

sements afin de l’approcher – se marier avant elle, et

ira jusqu’à la faire prisonnière.

Shakespeare place son intrigue en Italie chez de

riches et puissants aristocrates. Mélanie Leray rafraî-

chit l’esprit en transformant la taverne du prologue

en salle de projection, puis en passant l’intrigue

dans les halls de palace et les salles de jeu, où atten-

dent machines à sous et tables de poker. Dans notre

monde, chez des gens sans noblesse aucune, sans

scrupule aucun. Pour eux, l’argent se gagne, se prend

ou se perd, s’échange comme tout le reste, y compris

les personnes.

Au titre français qui d’emblée donne Catherine per-

dante puisque d’emblée apprivoisée, Mélanie Leray

préfère le titre anglais The Taming of the Shrew. Soit,

Comment dompter l’insoumise ? Manière de laisser la

place au combat. Mais en quoi Catherine apparaît-

elle comme une insupportable rebelle, une mégère

tout juste bonne à faire fuir les hommes? Simplement,

elle a ses idées, ses points de vue sur le monde qui

l’entoure, sur ce qu’il est et pourrait être. En somme,

une femme avec une conception politique de la vie.

Cela dit, il ne s’agit en aucune manière d’un mani-

feste féministe.

Mélanie Leray va plus loin. Dans le rapport de force

qui oppose Petruccio et Catherine se niche une atti-

rance complice que l’on pourrait qualifier d’amour. Et

surtout, ce combat offre à la femme la possibilité

d’étudier le comportement masculin, ses tactiques et

ses effets sur elle. En amenant Petruccio à se dévoi-

ler, elle mène le jeu. Non pour prendre sa revanche,

ni d’ailleurs sa place, ni pour dominer. Juste pour

comprendre, être à égalité, avec tout le risque que

cela comporte.

D’ailleurs, dès le prologue, il ne s’agit plus d’un groupe

d’ivrognes et de comédiens embarqués dans le tour-

billon du jeu avec le vrai et le faux, mais, dans un

pays en guerre, du discours de la première des reines

d’Angleterre. La toute première dans notre monde

occidental à assumer la fonction d’un homme de

pouvoir.

«Je suis venue parmi vous ici ce jour non pas pour ma

distraction et mon plaisir, mais parce que je suis réso-

lue à vivre et à mourir à vos côtés, au milieu et au plus

fort de la bataille, et pour offrir à mon Dieu et à mon

peuple mon honneur et mon sang même si je dois mor-

dre la poussière. Je sais que mon corps est faible, c’est

celui d’une faible femme, mais j’ai le cœur et l’estomac

d’un roi, et d’un roi d’Angleterre.»

Colette Godard

LE GRAND JEU

Qui donc est cette « mégère »? Une femme qui sait ce qu’elle veut,

et pourquoi. Capable d’entrer dans le jeu des hommes,

et d’y trouver sa place.

© Ch. Berthelot

5

NOTES SUR L’ADAPTATION

La société de l’époque de Shakespeare est fondamen -

talement patriarcale. À tous les niveaux, la femme est

assujettie à l’homme. Pourtant, dans les premières

pièces historiques qu’il écrit au début des années

1590, Shakespeare joue avec les stéréotypes en déve-

loppant des rôles féminins forts, autour desquels

l’action gravite. La Mégère apprivoisée prend pour

sujet la figure de la femme insoumise, en rébellion

contre l’autorité: elle refuse de se cantonner au rôle

social que lui dicte la norme en vigueur, celui de

l’épouse dont le devoir est, par excellence, de s’enfer-

mer dans le silence. Ces femmes qui refusent de se

taire sont qualifiées de mégères et des punitions

publiques leur sont infligées (port d’une bride de

mégère, exposition publique sur des charrettes, sévices

divers…). Face à cette violence faite à la femme et à

son corps, Shakespeare prend le parti de la comédie.

LA LANGUE DE LA MÉGÈRE DE SHAKESPEARE:

UN SENS INNÉ DE LA RÉPARTIE

Le personnage de Catherine détonne. Le cadre im po -

sé par les conventions sociales (une fille doit se marier

et épouser celui que son père choisit) ne lui convient

pas, et elle le rejette, soulignant le côté convenu en dé -

nonçant son artificialité et le jeu social (et théâtral)

dont il relève. C’est une femme qui manie parfaite-

ment la rhétorique et l’humour, qui a un sens inné

de la répartie, qui sait jouer avec le langage et avec

les mots. Elle fait donc peur à tous les hommes, et se

retrouve isolée et rejetée. Ce n’est qu’avec Petruccio,

initialement intéressé par la richesse de sa famille,

qu’elle trouve, enfin, un partenaire de jeu, de dialogue,

à la hauteur de son talent. La première rencontre des

deux personnages est un festival de réparties, toutes

plus vives et drôles les unes que les autres. La logique

est donc l’inverse exact des punitions infligées aux

mégères à l’époque de Shakespeare: la langue de la

femme insoumise est la source vive d’un moment de

théâtre jubilatoire pour le spectateur autant que pour

les deux protagonistes.

LE RÉGIME IMPOSÉ À CATHERINE

Catherine, contraire de la femme idéalisée, presque

éthérée – elle a les pieds sur terre, et elle a un solide

appétit – est mise au régime par Petruccio, qui la sèvre

de viande (comme on sèvre un rapace pour le dresser

à chasser pour l’homme). Il empêche, dans un premier

temps, sa nouvelle épouse de se livrer à son activité

favorite, récriminer, ronchonner, râler, crier et tem-

pêter. En prenant littéralement le rôle de la mégère,

il en prive Catherine. Alors qu’elle assénait à tous ce

type de discours, c’est maintenant elle qui doit les écou -

ter et les subir. Jusqu’au moment où elle comprend

qu’il joue…

L’apparente tyrannie du tyran se déjoue aisément

dès lors que l’on a compris qu’il faut entrer dans son

jeu. Catherine a intégré la leçon, l’élève se hisse à la

hauteur du maître, et jubile autant de lui que des

bons tours que cela leur permet de jouer aux autres.

L’ÉCOLE DE PETRUCCIO

De retour à Padoue, Petruccio lance une compétition

pour voir lequel des autres hommes récemment ma -

riés aura l’épouse la plus obéissante, récompense en

or à la clé. Catherine, complice, montre le visage de

l’obéissance la plus parfaite et s’offre le luxe de faire

la leçon aux deux autres épouses, dont sa sœur que

toujours on a placée au-dessus d’elle. Le discours

qu’elle prononce et qui met en parallèle l’obéissance

au monarque et celle de l’épouse est aussi celui qui

lui donne le premier rôle. Sa plaidoirie pour l’obéis-

sance conjugale est prononcée avec toute l’emphase

d’un discours trop énorme pour ne pas être ironique.

Elle monopolise la parole et un certain type de dis-

cours pour mieux piéger son auditoire. Elle joue le

rôle de la femme soumise pour extorquer à son pro-

pre père une coquette somme d’or tout en faisant

passer sa sœur pour une idiote avec tout le talent et

la jubilation à jouer un rôle qu’elle a appris de

Petruccio; loin de réduire Catherine au silence, la fin

de la pièce la met de plus en plus au centre. Consciente

que tout discours est affaire de circonstances et d’au-

ditoire, et que les mots prononcés n’ont de valeur

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%