Les pays en développement face à la mondialisation

J

usqu’à une date récente, les deux phénomènes

parallèles de mondialisation et d’émergence

économique apparaissaient comme les deux

faces d’une même pièce, et l’intégration dans l’éco-

nomie mondiale était vantée comme l’une des clefs

du développement. La succession de crises dont

certaines économies émergentes ont été victimes

au cours des dernières années a amené à s’inter-

roger sur les bienfaits de la mondialisation, en par-

ticulier dans sa dimension financière. Par ailleurs,

l’aggravation apparente des inégalités entre pays

riches et pays pauvres est de plus en plus fré-

quemment imputée au mouvement de mondiali-

sation qui profiterait à un groupe limité d’écono-

mies dans le monde. L’hostilité ouverte au processus

de mondialisation, qui s’est manifestée à l’occa-

sion de la conférence de Seattle en novembre 1999,

témoigne de ce type de convictions.

Plusieurs considérations théoriques suggèrent

que les économies en développement ont intérêt à

participer plus activement à la mondialisation.

Cependant, cette dernière impose des ajustements

complexes et coûteux qui suscitent des craintes

fondées. Alors que les résistances à la mondiali-

sation se multiplient et que le risque d’un retour

en arrière est de plus en plus fréquemment évo-

qué, le moment semble venu de faire le point sur

ces diverses questions.

Après un bref examen de la réalité de la mon-

dialisation pour les PED, ce chapitre s’efforcera

de préciser ce que les économies en développe-

ment peuvent espérer de ce processus, mais aussi

ce qu’elles peuvent en craindre et quelles mesures

il conviendrait de mettre en place pour leur per-

mettre de tirer le meilleur profit de ce nouvel envi-

ronnement économique et de ces nouvelles

contraintes.

PED et mondialisation :

état des lieux

LES PED AU CŒUR DE LA

MONDIALISATION

Comme le remarquait le FMI (1997), « la par-

ticipation accrue des pays en développement repré-

sente l’un des traits saillants de l’expansion du

commerce et des flux de capitaux observée dans

le monde au cours des dix dernières années ». De

l’avis unanime, la montée en puissance de la mon-

dialisation constitue l’un des faits marquants de la

fin du XX

e

siècle

1

. Le rythme de l’intégration éco-

1. 61

Les pays en

développement face

à la mondialisation

Françoise Nicolas

1. La mondialisation se traduit par un maillage extrêmement serré des

activités économiques au plan international et par des structures d’inter-

dépendance accrue. Ce mouvement s’est appuyé sur la libéralisation des

politiques économiques, sur une accélération des progrès techniques en

matière de transports et de communications et sur l’internationalisation

croissante des activités des entreprises. Il a en outre de fortes chances de

se confirmer au cours des prochaines années, sous l’effet combiné de la

poursuite de la libéralisation des échanges commerciaux sous l’égide de

l’OMC et des flux de capitaux, mais aussi de la chute des coûts de trans-

ports, et du maintien de la dynamique de libéralisation et de privatisa-

tion.

RAMSES 2001

nomique mondiale s’est en effet considérablement

accéléré au cours des dernières décennies, avec

une intensification et un approfondissement des

échanges, à travers l’ensemble de la planète, quelle

que soit la nature de ces échanges, c’est-à-dire

qu’ils concernent des marchandises ou encore des

services et des capitaux. Ce mouvement n’est pas

complètement inédit et un phénomène comparable

a déjà pu être observé à la fin du XIX

e

siècle (plus

précisément de 1870 à 1914)

2

; toutefois, la mon-

dialisation affecte aujourd’hui de manière profonde

un nombre beaucoup plus grand de pays en dehors

de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du Japon

(Goto et Barker 1999). C’est donc l’ampleur géo-

graphique du mouvement actuel qui lui confère

toute son originalité.

Le degré d’ouverture des pays en développement,

défini comme le rapport entre le commerce exté-

rieur et le PIB, est passé de 22,8 à 38 % entre 1985

et 1997, ce qui leur a permis d’augmenter leur part

du commerce mondial de 23 à 30 % au cours de la

même période (OMC 1998). En outre, ces pays ont

considérablement diversifié leurs relations com-

merciales, du point de vue tant géographique que

sectoriel. La part des produits manufacturés dans

leurs exportations est passée de 47 % en 1985 à

70 % en 1998. Ils détiennent aujourd’hui environ

25 % des exportations mondiales de produits manu-

facturés (contre moins de 7 % au début des

années 70), ce qui reflète la force du mouvement

d’industrialisation de cette partie du monde.

Autre trait important, le mouvement de mon-

dialisation s’est accompagné d’un changement spec-

taculaire dans le volume et la nature des flux de

capitaux à destination des pays en développement.

En termes de volume, la reprise des flux de fonds

à destination de ces pays est clairement sensible à

compter du milieu des années 80, une fois apaisées

les craintes engendrées par la crise de la dette latino-

américaine. Les flux de capitaux à destination des

PED sont passés d’à peine 35 milliards de dollars

en 1980 à 60 milliards en 1990 et près de 200 mil-

liards en 1996 (FMI 1998). Rapportées au PIB, les

entrées de capitaux ont approximativement doublé

entre 1986 et 1996. Les flux de capitaux privés

l’emportent désormais très nettement sur les flux

publics, avec en outre une montée en puissance des

titres de participation et des investissements de por-

tefeuille au détriment des prêts bancaires, qui étaient

la norme dans les années 70. Les investissements

directs étrangers, vecteurs par excellence de la mon-

dialisation

3

à côté des flux commerciaux, ont connu

des taux de croissance particulièrement spectacu-

laires ; les PED ont accueilli jusqu’à 37 % des flux

mondiaux d’IDE en 1997

4

. Cette modification dans

la nature des flux à destination des PED reflète le

regain de confiance dont ces pays bénéficient. Après

2. Voir FMI (1997) ou encore Crafts (2000) en particulier sur ce point.

3. C’est en effet à travers les IDE que s’organise la nouvelle division

internationale du travail qui permet de resserrer les structures d’interdé-

pendance.

4. L’inflexion observée en 1998 (26 % des flux mondiaux d’IDE) résulte

d’une part des bonnes performances enregistrées par les économies

industrialisées, mais aussi, et peut-être surtout, du contrecoup de la crise

asiatique.

62

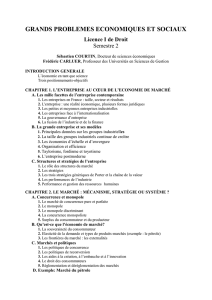

Graphique 1

Croissance des échanges (en % du PIB)

% 50

40

30

1981 83 85 87 89 91 93 95 97

PED

Pays industrialisés

Source

: World Bank (1999),

World Development Indicators

, Washington,

D.C.

Graphique 2

Flux nets de capitaux privés à destination des PED

1998

1990

200

150

100

50

0Flux publics Flux privés

créateurs de

dette

Flux de

portefeuille

IDE

milliards de dollars

Note

: Les flux privés créateurs de dette incluent les prêts bancaires et

les obligations.

La Corée du Sud est incluse dans les chiffres des pays en développement.

Source

: World Bank (1999),

Global Development Finance

, Washington, D.C.

Les pays en développement face à la mondialisation

avoir littéralement explosé au cours de la première

moitié des années 90, les entrées de capitaux au

titre de prise de participation ont quelque peu reflué

pour être compensées par une reprise des prêts ban-

caires

5

.

DES SITUATIONS CONTRASTÉES

Cette évolution globale largement positive

témoigne d’une insertion active des PED dans le

mouvement de mondialisation. Toutefois, elle dis-

simule des disparités importantes. Jusqu’à présent,

les fruits de la mondialisation ont été répartis de

manière extrêmement inégale, ce qui a conduit à

une hétérogénéisation croissante du monde en déve-

loppement

6

. Alors que certaines économies (en

particulier en Asie de l’Est) ont su tirer profit de

la mondialisation en adoptant des stratégies de

développement fondées sur l’ouverture écono-

mique et les exportations

7

, d’autres semblent être

restées en marge.

Ces disparités sont perceptibles dans les diffé-

rentes dimensions de la mondialisation (financière

et réelle). À titre d’exemple, la part de l’Afrique

dans le total des flux nets de capitaux à destina-

tion des PED n’a cessé de diminuer depuis les

années 80, passant de 27 % en 1980 à 17 % en

1990 pour atteindre à peine 8 % en 1996 (FMI

1998). Parallèlement, l’extrême concentration des

flux d’IDE à destination d’un petit nombre de pays

n’a fait que s’accentuer au cours des dernières

années puisque les 5 principaux pays destinataires

(Chine, Brésil, Mexique, Singapour et Indonésie)

ont recueilli 55 % du total des IDE en 1998, contre

41 % en 1990. La participation de l’Afrique au

mouvement d’expansion des IDE est particulière-

ment limitée. Selon la CNUCED, la part de cette

région dans l’ensemble des IDE à destination des

PED serait passée de 11 % pour la période 1986-

1990 à 5 % pour la période 1991-1996, puis à 3,8 %

en 1996. La Malaisie à elle seule reçoit plus d’IDE

que l’ensemble du continent africain. Par ailleurs,

au sein du continent africain, la répartition est très

inégale entre les pays : ainsi le Nigeria totalise

44 % du total des IDE entrants de la région. De

manière plus générale, les pays les moins avancés

ne participent pas au mouvement général d’ac-

croissement des flux d’IDE et leur part dans les

flux mondiaux demeure inférieure à 1 %.

En fait, les modalités d’intégration des PED aux

circuits financiers internationaux diffèrent nette-

ment d’une région à l’autre et reflètent, dans cer-

tains cas, la persistance d’une véritable situation

de dépendance. Ainsi, dans le cas des économies

africaines, les flux officiels continuent de domi-

ner largement, même si la part des flux privés a eu

tendance à s’accroître quelque peu au cours des

5 dernières années.

5. Cette inversion de tendance s’est produite à partir de la crise mexi-

caine, qui a entraîné une chute des flux de portefeuille.

6. Voir le chapitre « La fin de l’aide au développement ? » dans

RAMSES 98

.

7. Les stratégies de forte croissance fondées sur la croissance des expor-

tations ne sont cependant pas l’apanage des économies d’Asie de l’Est,

elles ont également été le fait du Chili depuis le milieu des années 80 et

de la Chine depuis le milieu des années 70.

63

1948 1953 1963 1973 1983 1993 1998

Exportations

Amérique latine 12,3 10,5 7,0 4,7 5,8 4,4 5,2

Afrique 7,4 6,5 5,7 4,8 4,4 2,5 2,0

Moyen-Orient 2,1 2,1 3,3 4,5 6,8 3,4 2,6

Asie de l’Est 3,0 2,6 2,4 3,4 5,8 9,7 9,6

Importations

Amérique latine 10,6 9,3 6,8 5,1 4,4 5,0 6,2

Afrique 7,6 7,0 5,5 4,0 4,6 2,6 2,4

Moyen-Orient 1,7 2,0 2,3 2,8 6,3 3,2 2,6

Asie de l’Est 3,0 3,4 3,1 3,7 6,1 10,0 8,0

Tableau 1

Commerce mondial des marchandises par région, 1948-1998 (en pourcentage du total)

Source

: OMC (1999).

RAMSES 2001

La situation n’est guère plus favorable en matière

de commerce international, une douzaine de PED

regroupant à eux seuls 70 % des exportations en

provenance du monde en développement

8

. La part

de l’Afrique dans les échanges mondiaux de biens

et services n’a cessé de s’amenuiser, passant de

5 % en 1950 à 2 % en 1998 (OMC 1999)

9

. Le ratio

exportations sur PIB est également en baisse ; de

plus, les exportations sont toujours concentrées

sur les produits de base, et les termes de l’échange

ne cessent de se détériorer. Le principal problème

auquel les économies africaines ont à faire face

tient à la structure de leur production manufactu-

rière et de leur spécialisation.

INÉGALITÉS ET MARGINALISATION

Les observations qui précèdent méritent d’être

interprétées avec prudence. Ainsi elles ne doivent

pas nécessairement conduire à la conclusion que

la mondialisation est source de marginalisation,

dans la mesure où l’accroissement des échanges

ne concernerait par exemple qu’un petit nombre

de pays, en majorité industrialisés. Même si la part

de certains PED dans les échanges mondiaux a

baissé, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont

restés de côté mais simplement que les autres ont

davantage bénéficié de la mondialisation qu’eux

10

.

La baisse de la part de certaines économies dans

les échanges mondiaux ne signifie pas nécessai-

rement qu’il y ait eu réduction du montant absolu

de leurs échanges ; en fait le niveau absolu des

échanges a fréquemment augmenté, mais moins

fortement que dans d’autres régions. La mondia-

lisation ne semble donc pas avoir entraîné une mar-

ginalisation systématique des PED.

Même s’il n’est pas possible d’affirmer que la

marginalisation est inhérente à la mondialisation,

force est de constater que ce mouvement s’est

accompagné de la persistance de graves inégali-

tés entre pays riches et pays pauvres. L’Asie de

l’Est est la seule région à avoir enregistré une

convergence de son niveau de vie vers celui observé

dans les économies industrialisées : le niveau de

revenu par tête a augmenté dans cette région de

6 % par an en moyenne au cours de la dernière

décennie

11

, alors qu’il a chuté dans le cas des éco-

nomies africaines sur la même période (– 0,3 %

par an pour la période 1989-1998). Le revenu moyen

par tête de cette région en termes réels était en

1998 sensiblement inchangé par rapport au niveau

de 1970

12

. Au sein du groupe des économies en

développement, seuls les pays arabes enregistrent

des performances aussi médiocres.

8. Ce même groupe de pays (Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Chine,

Hong-Kong, Malaisie, Corée, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Indonésie)

absorbe 80 % des flux d’investissement et plus de 90 % des flux de por-

tefeuille à destination des PED (Nayyar 2000).

9. La part de l’Afrique dans le commerce des marchandises est passée de

près de 7 % dans les années 50 à 2,4 % en 1998, alors que parallèlement

celle des 6 pays commerçants d’Asie de l’Est a augmenté de 3 à près de

10 % (OMC 1999).

10. Dans un article récent, Low

et al

(1998) cherchent à établir si la mon-

dialisation a débouché sur une plus forte concentration des flux de com-

merce et de capitaux. Ils constatent d’une part que la concentration du

commerce mondial a peu évolué au cours de la période 1976-1995, et

d’autre part que, si l’on tient compte de l’accroissement du commerce

mondial, cette concentration a diminué.

11. Sous l’effet de la crise financière de 1997-1998, le revenu par tête a

toutefois connu une croissance négative (– 1,1 %) en 1998.

12. En ce qui concerne les pays d’Afrique subsaharienne, les perfor-

mances en termes de croissance du PIB, qui semblent s’être améliorées,

sont trompeuses dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées

d’une meilleure maîtrise de la croissance démographique.

64

Graphique 3

Répartition des exportations des pays d’Afrique

subsaharienne non producteurs de pétrole, 1990-1997

Agriculture Métaux et minéraux Produits manufacturés

80

60

40

20

0

1990 1994 1995 1996 1997

Source

:Banque mondiale,repris de

Global Economic Prospects 2000

,1999.

%

Graphique 4

Taux de croissance des exportations

de marchandises, 1987-1997

%14

12

10

8

6

4

2

0

Moyenne monde = 6,6%

Économies

industrialisées

Afrique sub-

saharienne

Asie de l'Est

et Pacifique

Asie du Sud

Amérique latine

et Caraïbes

Europe et

Asie centrale

MENA

Source

:Banque mondiale,repris de

Global Economic Prospects 2000

,1999.

Les pays en développement face à la mondialisation

La prudence est une fois encore de mise dans

l’interprétation de ces données. Il n’existe pas

nécessairement un lien de causalité entre mondia-

lisation et inégalités des revenus. Tout d’abord,

contrairement à ce qui est fréquemment avancé,

les inégalités de revenu au niveau mondial ont eu

tendance à s’amenuiser au cours des 20 dernières

années, sous l’effet combiné de la hausse des

niveaux de vie de la Chine et de l’Inde (Boltho et

Toniolo 1999)

13

. Par ailleurs, l’évolution régionale

des revenus semble avoir suivi un cours parallèle

à celui de l’intégration définie par exemple en fonc-

tion des parts du commerce mondial (FMI 1997),

ce qui suggère que l’intégration à l’économie mon-

diale, loin d’être un facteur d’appauvrissement, est

un puissant facteur de croissance.

Au cours de la dernière décennie, les efforts

réformateurs se sont intensifiés dans certains des

PED les moins avancés. Nombre de pays africains

ont par exemple profondément modifié leurs légis-

lations relatives aux IDE en augmentant le nombre

des secteurs ouverts aux étrangers, en assouplis-

sant les conditions d’accès, en simplifiant les pro-

cédures ou encore en supprimant les restrictions

sur le rapatriement des profits (FMI 1999). Suite

à la mise en place de vastes programmes d’ajus-

tement, une légère amélioration des performances

macroéconomiques des économies les moins avan-

cées a été enregistrée durant la deuxième moitié

des années 90. Parallèlement, il semble que ces

économies commencent aussi à s’intégrer à l’éco-

nomie mondiale, même si les résultats sont encore

précaires – l’augmentation de plus de 50 % entre

la première et la deuxième moitié de la décennie

90 de la part dans le PIB des flux de capitaux à

destination de ces économies en est une illustra-

tion. L’augmentation des flux d’IDE rapportés au

PIB ne doit cependant pas tromper : elle peut sim-

plement refléter un niveau extrêmement bas du

PIB mais aussi s’expliquer par le fait qu’une bonne

partie de ces flux sont destinés aux secteurs des

ressources naturelles qui n’ont pas grand rapport

avec la taille ou le dynamisme du marché local.

L’ÉMERGENCE D’UN DIKTAT

IDÉOLOGIQUE

En matière de politique de développement, depuis

la mise en place des institutions de Bretton Woods,

un consensus s’est progressivement forgé autour

13. Cette estimation s’appuie sur le calcul d’un indice de Gini, qui

montre, au niveau agrégé, une diminution de l’inégalité de la distribution

des revenus.

65

Région 1966-1973 1974-1990 1991-1998

Croissance du PIB

Monde 5,2 3,0 2,5

Économies à revenu élevé 5,0 2,8 2,3

Économies à revenus faible et intermédiaire 6,2 3,8 3,2

Asie 5,8 6,5 7,6

Amérique latine 6,2 2,6 3,6

MENA17,8 1,4 2,9

Afrique subsaharienne 4,5 2,1 2,8

Croissance du PIB par tête

Monde 3,1 1,2 1,0

Économies à revenu élevé 4,1 2,1 1,6

Économies à revenus faible et intermédiaire 3,7 1,8 1,6

Asie 3,1 4,5 6,0

Amérique latine 3,5 0,4 1,8

MENA 4,9 – 1,7 0,6

Afrique subsaharienne 1,8 – 0,8 0,1

Tableau 2

Taux de croissance réels du PIB

1. Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Source

: Banque mondiale, repris de

Global Economic Prospects 2000

, 1999.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%