Carrefour. de l`économie

Les biocarburants

Carrefour.

de l’économie

2007/1-2A ∙ année 11

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré

du marché des biens et services en Belgique. »

Publication mensuelle du Service

public fédéral Economie, P.M.E.,

Classes moyennes et Energie

http://economie.fgov.be

fax: 02 277 55 07

e-mail: carrefour@economie.fgov.be

Un numéro d’essai peut

être demandé par écrit à:

Carrefour de l’économie

City Atrium, Bloc C,

7e étage

rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

La reproduction de données

afi n de les uti li ser dans d’autres

étu des est autorisée à con di tion

de men tion ner clairement et

pré ci sé ment la source.

Les articles - même non-

signés - n’en ga gent que leur(s)

auteur(s).

Editeur responsable:

Lambert Verjus,

rue du Progrès 50,

B-1210 Bruxelles.

Numéro d'entreprise:

0314.595.348

ISSN 1370 - 7213

0187-07

Carrefour de l’économie.2007/1-2A

2

LES BIOCARBURANTS

Par : Anne-Florence TAMINIAUX, Attachée, Direction générale Energie - Service Pétrole

Les autres émissions des moteurs utilisant les

biocarburants sont assez variables.

Le biodiesel réduit les émissions d’oxyde de car-

bone et de soufre, d’hydrocarbures ainsi que des

suies. Par contre, les émissions d’oxyde d’azote et

d’aldéhyde sont moins favorables.

L’éthanol quant à lui permet de réduire les émis-

sions d’oxyde de carbone, d’hydrocarbure et de

benzène mais est également moins performant

en ce qui concerne l’oxyde d’azote.

Un inconvénient commun à ces deux produits est

leur pouvoir énergétique moindre en comparaison

aux carburants fossiles. L’ETBE est 0,83% moins

énergétique que l’essence et le FAME est 0,83%

moins énergétique que le diesel routier (2).

BIOCARBURANTS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

Les biocarburants de la première génération tels

que le biodiesel, le bioéthanol, l’huile végétale

pure, peuvent être mélangés en faible quantité

aux carburants classiques dans la plupart des vé-

hicules et peuvent être distribués par l’infrastruc-

ture existante.

Les coûts de production des biocarburants dans

les pays en développement sont comparativement

plus faibles qu’en Europe. Le bioéthanol produit à

partir de la canne à sucre au Brésil est compétitif

par rapport aux combustibles fossiles car l’apport

d’énergie fossile pour le produire est plus faible

que pour l’éthanol produit en Europe. D’un point

de vue environnemental, les réductions corres-

pondantes des émissions sont donc plus impor-

tantes. Pour le biodiesel, par contre, l’UE est ac-

tuellement le premier producteur mondial (3).

Le problème qui se pose pour la production de

biocarburant de première génération est la com-

pétition qui s’instaure entre les productions ali-

mentaires et les productions non-alimentaires.

Les terres mobilisables pour la culture de colza

ou de betteraves sont limitées (4).

Pour prendre une part signifi cative dans le bilan

énergétique, il est nécessaire d’accroître le nom-

bre et le volume de végétaux à utiliser comme ma-

tière première pour produire des biocarburants :

plantes entières, forêt, fraction biologique des

déchets urbains. La ressource la plus largement

INTRODUCTION

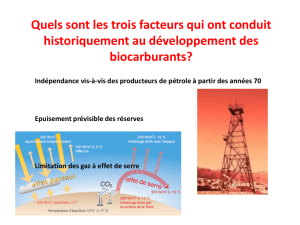

La promotion des biocarburants en UE est motivée

par deux grandes priorités : réduire d’une part les

émissions de gaz à effet de serre et d’autre part

la dépendance de l’Europe à l’égard des importa-

tions de pétrole et de gaz.

Transformés à partir de la biomasse, les biocar-

burants constituent un substitut direct aux com-

bustibles fossiles dans le secteur des transports

et peuvent aisément être intégrés dans les circuits

d’approvisionnement en carburants.

GÉNÉRALITÉS SUR LES BIOCARBURANTS

Le terme biocarburant recouvre des combustibles

liquides ou gazeux utilisés pour le transport et fa-

briqués à partir de la fraction biodégradable des

produits, déchets et résidus provenant de l’agri-

culture ou encore de la sylviculture.

Parmi les biocarburants qui sont techniquement

au point, on distingue trois grandes fi lières (1).

La première est celle de l’éthanol : il s’agit d’un al-

cool obtenu par la fermentation des plantes riches

en sucre (betteraves, canne à sucre) ou en amidon

(blé, maïs). Le bioéthanol peut-être transformé

en ETBE (éthyl tertio butyl éther) ce qui augmente

l’indice d’octane.

La seconde est celle du biodiesel : il s’agit d’une

huile extraite de graines oléagineuses (colza,

tournesol) qui subit une réaction chimique pour

former l’ester méthylique (FAME).

La troisième fi lière est celle de l’huile végétale

pure qui peut être utilisée dans des moteurs die-

sel modifi és.

En ce qui concerne le CO2, principal gaz à effet de

serre, on peut considérer la quantité émise lors de

la combustion des biocarburants dans les moteurs

comme compensée par la quantité absorbée par

la plante durant sa croissance. Toutefois, des gaz

à effet de serre sont émis lors de la production du

biocarburant (culture, transformation, transport,

etc). Le bilan global en CO2 de l’ensemble de la

fi lière des biocarburants devrait faire l’objet d’une

analyse précise afi n de pouvoir défi nir les bénéfi -

ces réels en terme de CO2.

Carrefour de l’économie.2007/1-2A

3

disponible et qui n’entre pas en compétition avec

les productions alimentaires est la lignocellulose

contenue dans les plantes, arbres, pailles,etc.(5)

BIOCARBURANTS DE SECONDE GÉNÉRATION

Alors que les biocarburants de première généra-

tion sont fabriqués avec une fraction relativement

faible des cultures, ceux de deuxième génération

sont élaborés à partir de la totalité de la plante.

Les recherches ont commencé en France et en

Allemagne où une installation pilote devrait être

construite pour 2010 (4).

Les biocarburants de seconde génération utilise-

ront des ressources plus diversifi ées, provenant

de plantes ou d’animaux.

Lors de la fabrication des biocarburants de pre-

mière génération, toute la plante n’est pas exploi-

tée. Pourtant, les tiges et les troncs possèdent

leurs propres ressources énergétiques : la bio-

masse lignocellulosique constituée de la cellulo-

se, d’hémicellulose et de lignine. La diffi culté est

d’extraire la cellulose qui est emprisonnée dans

une matrice de lignine. De plus, les sucres obte-

nus ne sont pas tous faciles à transformer en al-

cool. Des chercheurs se penchent sur la manière

de transformer les tiges et les troncs tendres des

végétaux (2).

Plusieurs projets de recherche sont développés

à l’Institut National de Recherche Agronomique

(France).

A Marseille, une équipe a choisi d’utiliser les enzy-

mes de champignons fi lamenteux pour s’attaquer

aux tiges des plantes et libérer les sucres de leur

matrice. Ces enzymes découpent ensuite la cellu-

lose et l’hémicellulose en petits fragments pour

obtenir au fi nal des sucres simples, similaires à

ceux des betteraves, qui peuvent directement être

transformés en alcool. Ce procédé a été testé avec

succès sur la paille de blé mais n’est pas encore

suffi samment effi cace que pour être rentable. Les

chercheurs étudient de plus près l’enzyme char-

gée d’extraire les sucres de la tige. Il est prévu de

tester le procédé sur des véhicules d’ici 2009 (2).

Un autre projet de recherche est un système de

culture dédiée à la production de bois : taillis

à courte rotation (TCR) ou à très courte rotation

(TTCR). Il s’agit de plantation très dense de jeunes

peupliers que l’on coupe entre 6 et 8 ans (TCR) ou

entre 2 et 4 ans (TTCR). Après la coupe, de nouvel-

les tiges repoussent sur les souches et l’on peut

ainsi effectuer plusieurs cycles de production - ré-

colte (6).

Si la technologie la plus prometteuse en matière

de biocarburants de deuxième génération est le

traitement ligno-cellulosique, d’autres techni-

ques se développent en parallèle. Parmi celles-ci

fi gurent le biodiesel Fischer-Tropsch ainsi que le

gaz naturel synthétique (GNS) (3).

ASPECT LÉGISLATIF EUROPÉEN

La Commission a promu l’utilisation des biocarbu-

rants dans la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003

(7). Cette directive fi xe les valeurs de référence

d’une part de marché de 2% pour les biocarbu-

rants en 2005 et de 5,75% en 2010. Pratiquement,

l’objectif ciblé de 2% n’a pas été atteint. La part

des biocarburants aurait atteint tout au plus 1,4%

(3).

Le coût de production de biocarburants étant plus

élevé, les Etats Membres comptent sur les exoné-

rations fi scales en faveur des biocarburants, faci-

litées par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27

octobre 2003 (8) sur la taxation de l’énergie.

Une révision de la directive 2003/30/CE est at-

tendue. Cette révision tiendra compte du rapport

coût-effi cacité, du niveau d’ambition après 2010

ainsi que du contrôle de toutes les incidences des

biocarburants sur l’environnement. La Commis-

sion veillera à garantir le caractère durable des

cultures en matières premières destinées à la fa-

brication des biocarburants dans l’UE et les pays

tiers.

La directive 2003/17/CE du 3 mars 2003 (9) con-

cernant la qualité de l’essence et du diesel limite

le contenu en composés oxygénés de l’essence, la

pression de vapeur de l’essence et prévoit que le

diesel ne peut contenir plus de 5% de biodiesel en

volume.

La norme EN590 permet une adjonction maximale

de 5% v/v (volume/volume) pour le biodiesel. La

norme EN 228 permet une adjonction maximale

de 2,7% m/m (masse/masse) en O2 sous forme

d’oxygénats.

Ces limites imposent des contraintes à une uti-

lisation accrue des biocarburants. Ces limites

quantitatives devront être revues.

ASPECT LÉGISLATIF EN BELGIQUE

En Belgique, l’Arrêté royal (AR) du 4 mars 2005

(10) jette les bases de l’existence juridique des

biocarburants et transpose la directive 2003/30/

CE. Cet AR fi xe une incorporation progressive des

biocarburants sur le marché belge pour atteindre

les 5,75% en 2010. Il autorise également la mise

sur le marché de biocarburants en l’absence de

normes CEN grâce à une décision de dérogation

des autorités compétentes (Energie et Environne-

ment).

Carrefour de l’économie.2007/1-2A

4

Cet AR est complété par l’AR du 22/11/2006 (11)

qui défi nit les règles de mise sur le marché des

biocarburants non normés. Ces règles sont vala-

bles pour le diesel qui contient plus de 5% de bio-

diesel, l’essence qui contient plus de 5% d’éthanol

et l’huile de colza pure (12). Il indique que la dé-

cision de dérogation peut être octroyée pour des

biocarburants non-normés quand ils sont vendus

entre un nombre limité de parties dans le cadre

d’un projet spécifi que ou encore pour la vente au

consommateur fi nal d’huile de colza.

Depuis le 3 avril 2006, la législation fi scale belge

(AR du 10 mars 2006 (13)) permet aux agriculteurs

ainsi qu’aux associations d’agriculteurs de triturer

du colza de leur culture afi n d’en tirer une huile

pure pouvant être directement vendue à l’utilisa-

teur fi nal possédant un véhicule adapté ou encore

lorsqu’elle est destinée à être utilisée comme car-

burant par les véhicules des sociétés de transport

en commun régionales.

La loi concernant les biocarburants du 10/06/2006

(14) prévoit une diminution du taux d’accise pour

l’essence contenant au moins 7%vol d’éthanol et

pour le diesel contenant 3,37% de biodiesel en 2006

(des pourcentages supérieurs sont autorisés pour

les sociétés de transport en commun régionales).

Ces taux d’accise seront appliqués si les biocarbu-

rants proviennent d’unités de production agréées.

La loi prévoit qu’un appel à candidature destiné aux

opérateurs potentiels soit publié au Journal Offi ciel

de l’Union Européenne. La loi défi nit également les

volumes maximaux pour lesquels l’agrément sera

accordé. Les biocarburants sont défi scalisés pour

des quotas de production exigés par l’Europe.

Les mesures de défi scalisation en faveur de l’in-

corporation des biocarburants dans les carbu-

rants fossiles (AR du 27/10/2006 (15)) sont entrées

en vigueur au 1er novembre 2006. Les pétroliers

peuvent donc procéder aux mélanges à condition

de s’approvisionner chez l’un des producteurs

agréés par l’état belge (4 fi rmes pour le biodiesel

et 3 fi rmes pour le bioéthanol).

Le bioéthanol incorporé à l’essence ne fera, quant

à lui, pas son apparition avant l’automne 2007.

Références

(1) Les biocarburants, Valbiom, information en ligne, www.valbiom.be

(2) Les « carburants verts » font bonne route, information en ligne, www.planete-énergies.com

(3)

Communication de la Commission : Stratégie de l’UE en faveur des biocarburants. (COM (2006) 34 fi nal)

(4) « Les biocarburants de deuxième génération : un potentiel de production considérable », Philippe

Girard (CIRAD), 02/11/2005, information en ligne, www.terre-net.fr

(5) Chimie verte, INRA, dossier de presse 14/02/2006, information en ligne, www.inra.fr

(6) Des mini-forêts pour produire du « bois-énergie », dossier de presse 14/02/2006, information en ligne,

www.inra.fr

(7) Bulletin de l’Union européenne L 123 du 17.5.2003

(8) Bulletin de l’Union européenne L 283 du 31.10.2003

(9) Bulletin de l’Union européenne L 8 du 14.1.2003

(10) Moniteur belge du 8 mars 2005, 3eme édition

(11) Moniteur belge du 7 décembre 2006, 2e édition

(12) Actualités 07/12/2006, Valbiom, information en ligne, www.valbiom.be

(13) Moniteur belge du 20 mars 2006, 2ème édition

(14) Moniteur belge du 16 juin 2006

(15) Moniteur belge du 31 octobre 2006, 3ème edition

Carrefour de l’économie.2007/1-2A

5

PANORAMA BELGE DE L’ÉCONOMIE 2006 : SOMMAIRE

Contrairement aux années 1970, la moindre dé-

pendance énergétique, couplée à la faiblesse des

anticipations infl ationnistes, à la recomposition

du tissu productif au profi t des services et à la vi-

gueur de la concurrence internationale ont permis

de contenir la hausse du niveau général des prix.

2. ÉVALUATION MACRO-ÉCONOMIQUE

STRUCTURELLE ET SECTORIELLE

La croissance et l’emploi sont les deux composan-

tes centrales de la nouvelle stratégie de Lisbonne

qui doit faire de l’Union européenne l’économie de

la connaissance la plus compétitive au monde.

La compétitivité d’un pays est infl uencée par des

facteurs quantitatifs tels que les coûts et la struc-

ture de production et par des facteurs qualitatifs

tels que le capital humain disponible (le marché

du travail), les investissements, la recherche et le

développement, l’innovation et le fonctionnement

effi cace des marchés fi nanciers ainsi que du mar-

ché des biens et des services.

En ce qui concerne le PIB par habitant, la Belgi-

que a maintenu en 2005 et en 2006 sa place parmi

les pays les plus prospères de la planète.

La hausse du PIB par habitant s’est légèrement

affaiblie en 2005, après une croissance substan-

tielle en 2004, pour atteindre +0,7%. On s’attend

en 2006 à un net redressement (+2,5%). Depuis

2004, cette hausse subit l’infl uence positive et si-

multanée de la croissance du taux d’emploi et de

la productivité du travail.

Bien que la Belgique bénéfi cie encore d’un des

meilleurs niveaux de productivité par travailleur,

la productivité connaît un certain tassement ces

dernières années. Ceci est dû notamment à l’im-

portance économique accrue du secteur tertiaire

dont la croissance de productivité est en moyenne

inférieure à celle de l’industrie.

Sur le marché du travail, le taux de l’emploi (me-

suré d’après l’enquête sur les forces du travail)

est passé de 60,5% en 2004 à 61,1% en 2005 mais

1. ÉVOLUTION CONJONCTURELLE DE LA

BELGIQUE EN 2005-2006

L’activité économique mondiale a montré en

2005 une grande résilience face à l’envolée des

prix des produits pétroliers. Après des années

de forte croissance, tant en termes d’activité que

d’échanges commerciaux, l’économie mondiale

a toutefois montré des signes de faiblesse depuis

le deuxième trimestre 2006, surtout perceptibles

outre-Atlantique. Ce fl échissement du PIB améri-

cain résulte en partie d’un ralentissement des dé-

penses de consommation des ménages suite au

tassement du secteur immobilier. Dès lors, l’éco-

nomie américaine devrait enregistrer une crois-

sance proche, voire légèrement en deçà, de son

potentiel au cours de la seconde partie de 2006 et

en 2007.

En revanche, le PIB de la zone euro a connu une

progression substantielle au deuxième trimestre

2006 (un plus haut depuis 5 ans). Cette vitalité tra-

duit une croissance plus équilibrée, dictée par le

rebond de la demande intérieure, le dynamisme

du commerce mondial et les effets différés de la

dépréciation de l’euro.

Après avoir crû de manière signifi cative en 2004

(3%1 de hausse), la croissance du PIB belge s’est

fortement repliée en 2005 (+1,1%), soit un pour-

centage nettement en dessous de son potentiel.

Ce taux cache toutefois une activité économique

en pleine reprise même si le nouveau cycle sem-

ble déjà avoir atteint son sommet.

A l’instar de la zone euro, le redressement du

PIB au premier semestre 2006 marque le retour

vers une croissance plus équilibrée. Ainsi, tant la

demande intérieure que la demande extérieure

devraient soutenir la croissance en 2006, princi-

palement sous l’effet d’une évolution favorable du

revenu disponible, de conditions fi nancières tou-

jours attractives, d’un bon climat de confi ance et

d’une demande européenne vigoureuse.

Pour sa part, l’infl ation a été largement dictée

par l’évolution des prix des produits énergétiques.

1 Attention, il s’agit des données brutes (estimations en euros chaînés) qui révèlent un taux de croissance du PIB de

3% pour 2004 et de 1,1% pour 2005. Pour les données corrigées des variations saisonnières et des effets calendai-

res, ces taux s’élèvent respectivement à 2,7% et 1,5%.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%