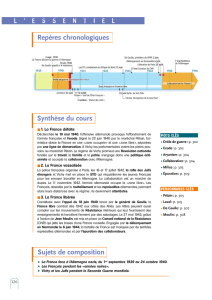

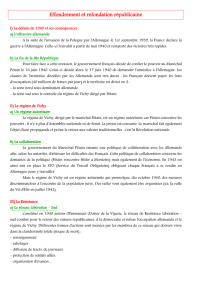

La « Révolution nationale »

1

La vie culturelle sous Vichy.

La France de Vichy s’étale entre 1940 et 1944 alors que le pays est sous

domination allemande. Les Allemands occupent d'abord la partie nord, et à partir de

novembre 1942, le pays tout entier. L'administration française est laissée sous l'autorité

d'un gouvernement français installé à Vichy, dirigé par le maréchal Pétain promu

président du Conseil par Albert Lebrun. Dès juin 1940, Pétain, qui n'a pas le statut de

président de la République, met en œuvre une Collaboration avec les Nazis. L'immense

majorité des Français reconnaissent l'homme providentiel dans ce vieillard de 84 ans,

auréolé dans son prestige de vainqueur de Verdun

1

.

Le 17 juin 1940, après avoir demandé à l'Allemagne nazie les conditions d'un

armistice, Pétain n’hésite pas à déclarer « Je fais à la France le don de ma personne pour

atténuer son malheur ».

Dans son message aux Français du 25 juin 1940, le jour même de l'armistice, il

annonce la dite « Révolution nationale ». « C'est à un redressement intellectuel et

moral que d'abord, je vous convie », ajoute-t-il. La devise républicaine « Liberté, Égalité,

Fraternité » est remplacée par le slogan « Travail, Famille, Patrie » qui s'avérera

réactionnaire dans ses modalités d'application.

Charles Maurras

2

, fondateur de la revue royaliste L'Action française, salue la

disparition de la « gueuse » (la République) en parlant d'une « divine surprise ». Les

1

Il fera l'objet d'une grande vénération entretenue par des institutions comme la Légion française des

combattants, créée le 29 août 1940.

2

Il fut élu à l'Académie française le 9 juin 1938, au fauteuil 16, succédant à Henri-Robert. Sa réception

officielle eut lieu le 8 juin 1939.

À l'été 1940, malgré les conseils de Pierre Gaxotte, Maurras fit reparaître L'Action française à Lyon, avec en

tête le slogan « La France seule », voulant signifier son rejet de la collaboration et de la dissidence. Il

soutient le régime de Vichy. En septembre 1940, lorsque le maréchal Pétain lui demande sa conception de

la Révolution nationale, il répond « un bon corps d'officiers et un bon clergé »[5], une position qu'il

appelait : « défendre l'héritage en l'absence d'héritier »[6]. On lui reprocha sa formule ambiguë sur une

« divine surprise »[7] pour parler des événements de 1940, mais il semble qu'il parlait alors non de

l'accession au pouvoir du Maréchal Pétain mais du fait que malgré la défaite l'État ne se soit pas

complètement effondré[8]. Inspirateur de la politique du régime de Vichy, il se fit l’apologiste du

gouvernement du maréchal Pétain[9],[10]. Il continua à « dénoncer les Juifs » en se félicitant par exemple de

l'abolition du décret Crémieux[11].

2

fondements idéologiques de cette « Révolution nationale » sont précisés dans le discours

du 11 octobre 1940

3

.

Pour Pétain, « le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus

sur l’idée fausse de l’égalité naturelle des hommes, mais sur l’idée nécessaire de

l’égalité des « chances » données à tous les Français de prouver leur aptitude à

« servir ». Seuls le travail et le talent redeviendront le fondement de la hiérarchie

française. Aucun préjugé défavorable n’atteindra un Français du fait de ses origines

sociales, à la seule condition qu’il s’intègre dans la France nouvelle et qu’il lui apporte un

concours sans réserve. On ne peut faire disparaître la lutte des classes, fatale à la nation,

qu’en faisant disparaître les causes qui ont formé ces classes et les ont dressées

les unes contre les autres. Ainsi renaîtront les élites véritables que le régime passé

a mis des années à détruire et qui constitueront les cadres nécessaires au

développement du bien-être et de la dignité de tous. »

En dépit des déclarations conciliantes du maréchal repoussant toute idée de

revanche, ses plus ardents soutiens de la droite cléricale, conservatrice, antidreyfusarde

et parfois réactionnaire vont s’avérer bien plus réactionnaires.

Ainsi, l’écrivain Paul Claudel écrit dans son journal :

« La France est délivrée après soixante ans de joug du parti radical et anticatholique (professeurs, avocats,

Juifs, francs-maçons). Le nouveau gouvernement invoque Dieu et rend la Grande Chartreuse aux religieux.

Espérance d'être délivré du suffrage universel et du parlementarisme. »

L'historien Jean-Pierre Azéma a ainsi pu retenir six caractéristiques de l'esprit qui anime

le régime réactionnaire de Vichy :

Pendant l'occupation, les membres et les proches de l'Action française se divisèrent en trois groupes

opposés : celui des maurrassiens orthodoxes soutenant le gouvernement de Vichy conduit par le maréchal

Pétain, celui des collaborationnistes germanophiles tels Robert Brasillach ou Joseph Darnand et celui de

ceux qui entrèrent en résistance contre les nazis tels Honoré d'Estienne d'Orves, Gilbert Renault, Pierre

Bénouville, Daniel Cordier ou Jacques Renouvin[1].

3

« Le désastre n’est, en réalité, que le reflet, sur le plan militaire, des faiblesses et des tares de l’ancien régime

politique […] Jamais, dans l’histoire de la France, l’État n’a été plus asservi qu’au cours des vingt dernières

années […] par des coalitions d’intérêts économiques et par des équipes politiques ou syndicales, prétendant

fallacieusement représenter la classe ouvrière. Il faut aujourd’hui reconstruire la France […] On ne saurait

davantage y découvrir les traits […] d’une revanche des événements de 1936 […] L’ordre nouveau est une

nécessité française. Nous devrons tragiquement réaliser, dans la défaite, la révolution que dans la victoire,

dans la paix, dans l’entente volontaire de peuples égaux, nous n’avons même pas su concevoir. »

3

la condamnation sans appel du libéralisme ;

le refus du principe égalitaire, proclamé par la Révolution ;

une pédagogie anti-intellectualiste ;

la défiance à l'égard de l'industrialisme ;

l'affirmation d'un nationalisme fermé (qui s'oppose au nationalisme républicain d'avant l'affaire

Dreyfus) ;

l'appel à un rassemblement national.

En août et octobre 1940, des lois d'exclusions viennent frapper les francs-maçons et

les juifs d'interdictions professionnelles. La chasse aux communistes, entamée sous le

gouvernement Daladier, était une priorité du régime de Vichy, avant même que les

Allemands ne s'en préoccupent. Elle est une constante de la politique collaborationniste,

d'octobre 1940 à la Libération

4

.

Pourtant, Jean-Pierre Azéma et Robert Paxton refusent toutefois de voir dans Vichy

un régime fasciste. Ils mettent en avant d’une part le fait que Pétain, fort du soutien

populaire qu'il avait créé, a refusé l'idée d'un parti unique que lui proposait Marcel Déat

en août 1940. D’autre part, l'obsession de la discipline qui caractérise les sermons

moralisateurs du maréchal ne s'est pas traduite par une réelle militarisation du pays

tournée vers l'expansion

5

.

Pour la mémoire collective, les années de 1939 à 1945 furent donc des années

noires. Ces années d’occupation, de peur et de privations furent difficiles à vivre et, sans

conteste, éprouvantes pour la population française. Pourtant tout ne fut pas

uniformément noir dans cette France occupée : la vie culturelle et artistique présente

en effet une vitalité inattendue. Le constat est là : les spectacles donnés remportent un

4

Le PCF avait été interdit sous la Troisième République, en septembre 1939 à la suite du pacte germano-

soviétique, et toute activité communiste était donc déjà illégale à l'avènement de Pétain.

5

Ceci découle en partie des conditions de l'armistice. Il y a sans doute une volonté d'embrigadement dans

la création des Chantiers de la Jeunesse qui accueillent, dés août 1940 les 100 000 jeunes de la classe 1940

qui ne peuvent pas être incorporés dans l'armée d'armistice, et qui sont encadrés par des officiers pour se

livrer à divers travaux d'utilité publique en plein air. Mais ils ne seront pas l'équivalent des mouvements

de jeunesse fascistes comme les Jeunesses hitlériennes. Les partis collaborationnistes à tendance fascistes

comme le Parti populaire français (PPF) de Jacques Doriot ou le Rassemblement national populaire (RNP)

de Marcel Déat sont longtemps restés marginaux par rapport au gouvernement et à l'entourage du

maréchal. Ce n'est qu'en 1944 que les Allemands ont imposé l'entrée au gouvernement de Joseph

Darnand, chef de la Milice, et de Philippe Henriot d'abord (6 janvier 1944), puis de Marcel Déat (16 mars

1944).

4

vif succès auprès du public, les cinémas font salles combles et en dépit des restrictions

de papier, la littérature se porte bien, tout comme la peinture qui fait preuve de

créativité et s’expose dans les galeries. Domaine à part, la chanson, souvent considérée

comme un art mineur ou tout au moins fugace, connaît une véritable effervescence,

comme en témoigne la richesse de la création musicale et le foisonnement de concerts.

Dans le contexte de la défaite et de l’Occupation, cette attitude suscite de nombreuses

interrogations. On peut même s’en étonner. Certains se sont franchement indignés,

comme André Halimi qui estimait que le silence, seul, était décent.

-Le théâtre.

Selon l'écrivain tchèque Milan Kundera, «il est des situations historiques qui

ouvrent les âmes comme des boîtes de conserve». La période de l'Occupation et le

régime de Vichy furent de celles-là. Le livre de Marie-Agnès Joubert la Comédie-Française

sous l'Occupation en témoigne.

Pendant la guerre, la Comédie française connaît des luttes intestines qui, pour

être le plus souvent feutrées, n'en ont pas moins été à l'image des conflits qui ont

déchiré le pays. Si le statut des Juifs, énumérant les professions qui leur étaient

proscrites, fut promulgué le 3 octobre 1940, c'est par un décret du 6 juin 1942 que les

professions artistiques se virent directement touchées, dans le but de purger «tous les

domaines où leurs fonctions donnent aux Juifs un pouvoir sur les esprits». Les

comédiens René Alexandre, Véra Korène et Jean Yonnel sont donc frappés d’interdiction.

Dès juillet 1940, il y avait eu, dans la pièce le Pilori, ces vers abjects «Quand tu vois jouer

sur la scène / Alexandre, Véra Korène / Hiéromus et Ventura / Tania Navare et caetera /

Que c'en est comme une guirlande / De Youdis, sans parler d'Escande / Qui se partagent

les succès / Avec Bell (Marie) et Robinne / Ne dis plus: «Ça c'est le Français» / Dis

plutôt: «C'est la Palestine.»»

Quels qu'aient été les administrateurs en cette période, Edouard Bourdet, Jacques

Copeau puis Jean-Louis Vaudoyer, Vichy octroie des moyens considérables, afin de

maintenir le moral de la Nation. Parfois au corps défendant de certains de ses

sociétaires, la Comédie française doit mettre en valeur l'amitié franco-allemande.

5

Certains versent dans une complaisance avec le régime. Cocteau, pressé de voir

monter son Renaud et Armide, en fit une lecture à Gaston Gallimard et Ernst Jünger puis

proposa à Suzanne Abetz, épouse d'Otto, d'être marraine de l'oeuvre. La comédienne

Mary Marquet, thuriféraire de Vichy, eut des ennuis à la Libération. Pierre Dux, alors

jeune administrateur, puisque Julien Bertheau, proposé par Maurice Thorez, avait

refusé, reprit en main les choses en évitant tout esprit d'«épuration».

-La musique.

Nous disposons désormais d'une littérature abondante sur l'attitude des intellectuels et

artistes français sous le régime de Vichy. Sur la musique, en revanche, il n’a existé

pendant des années que des études éparses. En 2001, Myriam Chimènes publie chez

Complexe un ouvrage intitulé La vie musicale sous Vichy (420p.).

On note que les biographies de musiciens français abordent rarement de front ce

problème

6

. L’attitude des artistes oscille entre zèle, désintéressement, opportunisme.

L’occupation influe sur la programmation musicale de Radio-Paris, sur la place de la

musique germanique en France occupée, sur les Jeunesses musicales de France ou sur

les tribulations de la SACEM. Pourtant l'hymne Maréchal, nous voilà ! ne parvint jamais à

supplanter La Marseillaise lors des cérémonies officielles. De même, les médias

collaborationnistes n’ont pas entendu interdire la musique de jazz (hormis celle de

Gershwin, juif), qui aura connu pendant cette période un essor sans précédent. Plus

surprenant encore : le jazz, et son avatar chansonnier qu'est le swing, ont pu bénéficier

sauf exception d'un soutien effectif dans la presse collaborationniste

7

.

Au fond, peu de compositeurs, interprètes, éditeurs ou musicologues français se

sont prêtés au jeu de la collaboration à outrance, pas plus qu'ils n’ont intégré des

6

Pourquoi ces lacunes ? Une raison évidente vient de ce qu’une œuvre musicale ne porte pas

nécessairement en elle-même les traces de l’Occupation. Dans un disque d'Alfred Cortot jouant Chopin, on

n'entend que Chopin. Quant à Maurice Chevalier, quelque reproche qu'on puisse lui faire, celui-ci n'a

jamais chanté d'hymne à la haine raciale.

7

Hugues Panassié, maurrassien et jazzologue de renom, ira jusqu'à dire que le jazz noir est l'expression

d'une pureté de race ! De fait, même après l'interdiction des disques américains en 1942, on entendra sur

les ondes de la Radiodiffusion nationale des émissions consacrées à Armstrong ou Ellington, et le

fulgurant succès des Hot Clubs s’exportera jusque dans les Stalag...

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%