les etats unis

LES ETATS UNIS

1. 1870-1999 : La conquête du pouvoir planétaire

1870 – 1914 : L’émergence d’une grande puissance industrielle

Chiffres clés :

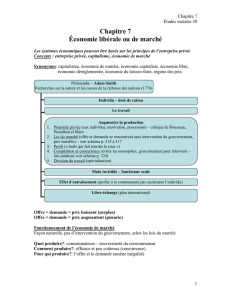

Part des principaux pays industrialisés dans la production industrielle mondiale :

Etats-Unis

Fr. + All. + R.U.

1870

23

55

1913

38

36

France

Royaume-Uni

Allemagne

Etats-Unis

1,6%

2,2%

2,9%

4,3%

En 1865 les Etats-Unis sont encore agricoles et en moins de 30 ils deviennent la première puissance

industrielle du monde.

a) Un pays propice à un capitalisme triomphant

*La maîtrise du territoire :

i. Les ressources naturelles sont abondantes ce qui permet l’épanouissement de la Révolution Industrielle

ii. L’étendu du territoire est maîtrisée grâce au chemin de fer, les pipelines et le téléphone

iii. La population passe de 38 millions en 1870 à 100 millions en 1914

*Un terrain très favorable à l’essor du capitalisme :

i. Par l’absence de tradition corporatiste, donc d’importants profits sont dégagés.

ii. L’action de l’Etat est très réduite donc la concentration s’intensifie très vite

iii. La pénurie relative de main-d'œuvre oblige les entrepreneurs à investir beaucoup (taux

d’investissement = 21% du PIB entre 1870 et 1910 contre 9% en Angleterre).

*Un modèle de développement essentiellement autocentré :

i. L’importance de la population, l’amélioration du niveau de vie et les besoins de l’appareil productif

permettent d’écouler sur le marché national 97% de la production industrielle et les exportations sont très

faibles.

ii. La victoire du Nord sur le Sud en 1865 permet l’établissement du protectionnisme sur tout le territoire.

b) Un pays d’essor privilégié par la seconde révolution industrielle :

*La naissance d’un nouvel univers technique :

La seconde révolution industrielle favorise la concentration : 2% des entreprises prennent en charge 50%

de la production industrielle en 1914 et impliquent de plus en plus les banques.

*1890 : l’aube du leadership américain :

Les Etats-Unis pèsent autant en PIB que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne cumulés. Leur

productivité est la plus forte du monde et la croissance industrielle est le véritable moteur de l’économie.

*Une société industrielle, urbanisée, mais inégalitaire :

Un glissement géographique s’opère du triangle Boston – New York – Pittsburgh vers la région des

Grands Lacs et le Sud. Les villes s’enrichissent en habitants (immigrants) mais vers 1890 1% des

Américains concentrent 47% du patrimoine et reçoit 15% des revenus.

1914-1939 : le refus de jouer pleinement le rôle d’une économie dominante

a) 1914-1929 : l’émancipation d’une grande puissance

*Un pays enrichi par la guerre :

Leur revenu national double entre 1913 et 1919, l’excédent commercial explose et deviennent les

créanciers de la planète avec 45% du stock d’or mondial.

*Les « roaring Twenties » (Les Années Folles): l’égoïsme d’une puissance dominante :

i. La crise de 1921 est l’incarnation de cet individualisme américain car en menant une politique

déflationniste depuis 1920, ils entraînent une récession qui se répercute au niveau mondial.

ii. Dans leur politique monétaire également ils n’hésiteront pas à rompre et de manière unilatérale,

l’accord interallié de 1914 entraînant la baisse de la livre et du franc et dégageant pour les Américains des

excédents commerciaux et un excédent de la balance des paiements.

iii. Cependant il a permit aussi l’avènement de l’âge de la prospérité où la production industrielle

augmente de 47% (1922-1929) et la productivité de 3,5% par an grâce à l’expansion du « tayloro-

fordisme ».

*Une prospérité fragile et factice :

i. Le surinvestissement et la surproduction mettent l’agriculture victime de la fermeture des débouchés

extérieurs et font que les profits progresse plus vite que les salaires favorisant, à partir de 1926, la

spéculation boursière (cours des actions multiplié par 2,4 entre 1926 et 1929).

ii. La persistance du chômage en période de prospérité remet en cause le taylorisme et pose des quotas à

l’immigration et font rentrer les Etats-Unis dans le protectionnisme à partir de 1922 (tarif Forney-Mac

Cumber).

b) Les années 30 : « sauvegarder l’Amérique d’abord »

*La fin du mythe de l’irréversibilité de la prospérité :

i. Le krach boursier d’octobre 1929 ruine les banques qui stoppent le crédit, transférant la crise à la sphère

productive : chute de la production, chute des prix et explosion du chômage (25% de la population

active)

ii. Le président Hoover lance une politique de « coopération volontaire » qui fut un échec.

*Le New Deal, une solution spécifiquement américaine :

i. Roosevelt se montre pragmatique et lance deux vagues de New Deal : 1933-34 : sauver le capitalisme

avec l’appui des milieux d’affaire, un second où les syndicat font parti du « Triumvirat du pouvoir

économique » (Big Labour, Big Business, Big Governement).

ii. La dévaluation de 1934 limite les dettes et les importations donc le chômage.

*Une politique qui ne permet pas de sortir de la crise :

En 1939 les Américains sont toujours dans la crise : agriculture déplorable, investissements faibles,

chômage persistant, production industrielle toujours inférieure à celle de 1929. Roosevelt impose donc un

renforcement considérable de l’action économique et sociale de l’Etat et heureusement, les litiges

internationaux font des Etats-Unis le refuge de l’or.

Le New Deal : une révolution tranquille

a) Des mesures inspirées par le pragmatisme

*La remise en route de la machine économique : les « Cents jours » :

i. Il s’agit tout d’abord de « réamorcer la pompe » en assainissant le système bancaire, en contrôlant la

bourse, dévaluant le dollar et en lançant un programme de grands travaux financé par la baisse de

traitement des fonctionnaires et un emprunt fédéral.

ii. La relance de la production industrielle passe par la RTT (35 heures), une augmentation des salaires et

l’accord aux industries de conclure des alliances par le biais du NIRA (National Industrial Recovery Act).

iii. L’agriculture fera l’objet de réforme (AAA : Agricultural Adjustment Act) qui réajuste les revenus des

Farmers par la dévaluation et l’inflation, réduit les surfaces cultivées pour lutter contre la surproduction

et garantit les prix.

*Un souci d’équité sociale pour sauver le capitalisme :

Le Social Security Act lance une tentative de redistribution sociale, le Wagner Act impose un contrepoids

à la puissance du patronat et fait de l’Etat l’arbitre des relations du travail et la réinsertion des chômeurs

rentre dans le cadre des grands travaux.

b) Le choix d’une voie moyenne entre libéralisme débridé et dirigisme étatique

*Le New Deal, des anticipations pour le futur :

On assiste à l’émergence d’un syndicalisme de masse (AFL-CIO), d’une politique des revenus et à

l’élargissement des pouvoirs du président. Mais un système de sécurité sociale inachevée, une

discrimination raciale toujours là et augmentation de la concentration malgré certaines tentions avec le

Big Business.

*Le New Deal, une révolution pacifique :

Il apparaît comme un néo-capitalisme progressiste en ce sens qu’il constitue une voie moyenne entre

capitalisme libéral et planification dirigiste et il accroît le rôle du président.

*Le New Deal, une reprise tardive et fragile :

i. Le redressement n’apparaît qu’à partir de 1935 et n’empêche pas la rechute de 1937-38 et la production

industrielle de 1939 n’atteint jamais que 83% de celle de 1929.

ii. Les résultats sont inférieurs à ceux des autres pays avec un taux de croissance annuel sur 1929-1937 de

0,1% pour les Etats-Unis contre 2,3% en Angleterre et 2, 8% en Allemagne.

iii. Le chômage et la faiblesse de l’investissement perdurent.

Au total, le New Deal a permit d’empêcher une révolution majeur contre le capitalisme aux Etats-Unis

mais les responsabilités des Etats-Unis à la surface du globe ne sont pas encore claires.

1941-1953 : La victoire totale de la nouvelle économie dominante

a) Une aptitude parfaite à gérer une économie de guerre

*La mobilisation du pays sous l’égide du gouvernement :

i. L’Etat renforce son dirigisme par l’organisation de la production de guerre et l’effort de recherche.

ii. Les entreprises privées sont aussi sollicitées par le gigantisme des demandes militaires qui demandent

en outre une forte concentration.

*Les Etats-Unis, bénéficiaires du conflit sous tous les plans :

i. La production industrielle explose grâce aux demandes militaires (chars, avions et navires) et à leur

supériorité technique.

ii. La consommation ne cesse de progresser alors que les pertes humaines sont très réduites.

iii. les techniques de pointes sont stimulées par la guerre qui déclenche ainsi la troisième révolution

industrielle.

*Une reconversion globalement réussie :

i. La reconversion vers le retour à une économie de paix s’appuie sur le marché intérieur (épargne de la

guerre), sur la demande externe de reconstruction et sur l’essor des services publics.

ii. Mais cette reconversion a donné lieu à l’inflation, la récession et au chômage.

b) Un pays transformé et stabilisé par la guerre : l’avènement d’un siècle américain

*Les Etats-Unis, seule superpuissance en 1945 :

i. Ils assurent 50% de la production mondiale face à des économies anéanties (Allemagne, Japon, URSS).

ii. Ils imposent leur conception du système monétaire international en 1944 en détenant 66% du stock

d’or mondial.

iii. Le plan Marshall de 13 milliards de dollars accélère le redressement de l’Europe qu’ils orchestrent.

*Le Fair Deal : l’intervention de l’Etat définitivement acceptée :

C’est la période du Welfare State qui ouvre une période de prospérité de 1947 à 1953. Les phases

d’expansion sont plus longues avec une guerre froide qui permet le développement d’un complexe

militaro-industriel.

*Les Etats-Unis, créateurs d’un nouveau modèle de capitalisme libéral :

L’efficacité des grandes entreprises justifient les oligopoles et limite la lutte antitrust et constituent une

source au progrès technique (1% des firmes réalisent 85% de le recherche).

1953-1973 : L’âge d’or du keynésianisme

a) De la « république impériale » à l’Amérique blessée

*Eisenhower : la voie moyenne ou le « conservatisme progressiste » :

i. Il hésite dans le choix de ses politique avec le stop and go qui fait alterner les politiques de relance et

les politique restrictives.

ii. Le problème de surproduction dans l’agriculture perdure et celui du chômage technique du à

l’automation apparaît.

iii. La confiance dans le dollar perd de la vitesse et se transforme en défiance à cause du faible excédent

commercial et de la balance des paiements négative.

*Kennedy Johnson : la « New Economics » ou le keynésianisme triomphant :

i. Le keynésianisme est systématique et ceci se vérifie par le déficit budgétaire, les allègements fiscaux et

l’extension de la législation sociale (Civil Rights Act).

ii. Le bilan est mitigé : avant 1966, réussite, après moins à cause de tendances inflationnistes du déficit

croissant et de la remise en cause du dollar.

*Nixon, un libéral contraint à l’interventionnisme :

Il doit effectuer un choix entre chômage et inflation, il choisira d’abord une politique monétariste puis

ensuite une politique interventionniste, suspend la convertibilité or du dollar et le dévalue deux fois (71,

73) mais en 73, reprise de l’inflation et du taux de chômage.

b) De l’Amérique des certitudes à la crise d’identité

*L’apogée du capitalisme américain :

La concentration a permis entre 1950 et 1965 au PIB de doubler et les fluctuations sont lissées.

*L’essor d’une société d’abondance :

i. Le baby boom offre de nombreux consommateurs à l’appareil productif qui profitera du keynésianisme,

de la publicité et de l’expansion du crédit pour profiter d’une consommation importante.

ii. Le keynésianisme réalise le plein emploi avec un taux de chômage inférieur à 5%.

iii. La classe moyenne devient celle des « cols blancs » et son niveau de vie augmente avec un taux

d’équipement qui explose (télévision, réfrigérateur, lave-linge).

*L’envers du rêve américain : l’Amérique du doute :

La contestation de l’American Way of Life se généralise dans la deuxième moitié des années soixantes

avec la révolte des minorités noires, les protestations contre la guerre du Vietnam et la montée des

mouvements féministes.

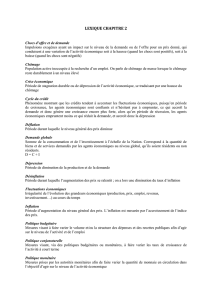

F. 1973-1980 : une Amérique qui doute

La stagflation

PNB (dollars)

Inflation

Taux de chômage

1967-1973

3,6%

4,5%

4,6%

1974-1980

2,6%

9,0%

6,8%

Les Etats-Unis abordent les années 70 dans des conditions difficiles : choc pétrolier, glissement du dollar,

pénétration accrue du marché intérieur et la stagflation ouvre la voie au retour de l’idéologie libérale.

a) Le Mal américain (Michel Crozier) : mes Etats-Unis face à l’essoufflement du fordisme

*Le déclin de l’économie dominante ?

L’économie américaine est fragile : son déficit commercial se creuse entre 71 et 76 entraînant un déficit

de la balance des paiements courants qui provoque la dépréciation du dollar à 3,95 francs en 1979. Mais

ils ont relativement peu souffert du choc pétrolier : 5 majors sur 7 sont américaines et ils sont faiblement

dépendant en pétrole.

*Un retour du stop and go ?

Ford handicapé par les séquelles du Watergate louvoie entre une politique de lutte contre l’inflation et une

nécessité de réduire le chômage. Carter augmentera les dépenses sociales, accorde des faveurs fiscales

aux entreprises et donc accroît le déficit budgétaire et l’inflation.

*1973-1980 : crise ou croissance molle ?

L’enracinement dans l’inflation sonne comme une crise, l’échec des politiques également mais la

croissance des Etats-Unis de 2,6% par an est plus forte que ses concurrents (sauf Japon) et la création

d’emplois aux Etats-Unis (+20 millions) est la plus forte au monde.

b) L’Amérique victime du « syndrome anglais »

*La décennie de l’érosion du leadership américain :

Au niveau diplomatique, les Etats-Unis rencontrent des difficultés (Nicaragua, Afghanistan, Iran), et au

niveau économique, la productivité ne cesse de décroître et le marché intérieur de se faire pénétrer. De

plus le pouvoir d’achat stagne sur toute la période 70-80.

*Une difficile adaptation aux contrainte de la troisième révolution industrielle :

Face aux technologies nouvelles, les Etats-Unis n’ont pas su adapter leurs modes de production comme le

Japon et sotn restés ancrés dans le fordisme.

Cependant, la prise de relais de la Sunbelt sur la Manufacturing Belt et le développement de firmes

multinationales qui suivent le mouvement de mondialisation de l’économie nous conduisent à relativiser

le déclin américain.

*La marche vers la révolution conservatrice :

i. Le Welfare State est dénoncé comme étant trop coûteux (bureaucratie, réglementation, fiscalité) et

comme favorisant une mentalité d’assistés.

ii. La révolution conservatrice s’appuie sur le monétarisme de l’école de Chicago (Friedman) qui vise à

lutter contre la « Grande Inflation » et sur la diminution de l’impôt.

iii. En 1979, Paul Volcker est nommé à la tête de la FED pour engager un processus de déréglementation

et propose un programme de réarmement.

Donc depuis 73, les déboires américains ont lourdement endommagé son prestige international.

G. 1980-1992 : La réaction libérale « America is back »

L’élection triomphale de Reagan en 1980 traduit l’adhésion des américains à un nouveau message

idéologique (le « nouveau conservatisme ») et économique (la théorie de l’offre). La relance américaine

abandonne le keynésianisme et le Welfare State pour un « Amérique au travail.

a) « La « reaganomie » : un New Deal à l’envers ? » (Christian Lix.. euh... Stoffaës)

*Une volonté de rupture avec le keynésianisme :

i. Le keynésianisme a échoué pour trois raisons : à cause de la hausse des dépenses publiques, de la

hausse de la pression fiscale pour freiner l’inflation et de l’intensification de l’intervention étatique et du

découragement du travail, de l’épargne et de l’investissement.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%