école des hautes études hiver 1997

1

AUTOMNE 2008

NOUVELLES PERSPECTIVES EN MANAGEMENT

80-439-95

Bureau : 5.207

Tél : 340-6348

Secrétaire : Martine Lefebvre martine.lefebv[email protected]

Bureau : 5.249

Tél : 340-6325

OBJECTIFS DU COURS

En ce début de XXIe siècle, où foisonnent les interrogations profondes, sinon les remises en

question autour d'à peu près tous les systèmes économiques et managériaux, ce cours se veut un

tour d'horizon et une mise au point à propos des conceptions et fonctionnements de l'institution de

base des économies modernes : l'entreprise ou, d'une manière plus large, l'organisation, entendue

comme institution de production de biens ou de services destinés, en principe, à l'amélioration du

bien-être des collectivités.

Ce cours se veut une relecture radicale, non seulement du management occidental traditionnel

mais aussi de managements autres : germano-scandinave, est-asiatique...

L'organisation séquentielle de ce cours se construira d'abord sur une interrogation ethnohistorique

des bases et principaux jalons du management traditionnel dominant : le management occidental

anglo-américain. Ceci dans le but d'en rendre plus clairs les sous-bassements liés à certains

systèmes de croyances et de valeurs, s'étalant du XVe au XXe siècle et ayant accompagné l'entrée

de l'Occident dans dans l'industrialisation.

Puis, sous forme de différents blocs successifs, le cours canalisera la réflexion vers les leçons à

tirer, tant positives que négatives, de cette analyse des liens entre évolution des systèmes de

valeurs occidentales et construction de l'ossature théorique et doctrinale du management. C'est

ainsi que l'on débouchera sur les grands constats que tout un chacun, aujourd'hui, accepte et

partage : il n'y a pas «UN» mais plusieurs managements possibles et applicables, depuis le

«nippon» jusqu'au «rhénan», en passant par le «scandinave» ou encore, plus récemment, le

«latin»...

La question est alors, pour rendre la réflexion plus instructive et plus utile, de s'interroger sur les

raisons qui ont fait émerger, et même rendu parfois bien plus efficaces, ces managements

«autres».

2

C'est en quête de réponses à cette question, et aussi à celle de savoir quel(s) management(s) sera

(seront) le(s) réel(s) fondement(s) d'une qualité de vie à la hauteur des exigences et contextes du

XXIe siècle, que se construira la suite du cours avec, comme bases, ce qui est désigné ici par le

terme «perspectives». Chacune des perspectives proposées sera à considérer, non pas comme

une sorte d’avenue de pratiques managériales particulières, avec ses décalogues de recettes, mais

bien plus comme une voie de réflexion renouvelée, touchant chacune une ou plusieurs grandes

traditions intellectuelles, habituellement non mises à contribution dans les courants dominants,

traditionnellement positivistes, fonctionalistes et pragmatistes.

Ces «perspectives», iront de la critique philosophique-sociologique de la prétendue

cosubstantiabilité marché-libre-entreprise-démocratie, jusqu’à l’interrogation thermodynamique de la

logique de l’économie capitaliste, en passant par l’ethnohisroire critique et comparé, la relecture de

la logique et de la théorie de la comptabilité à partie double, de l’économisme néo-libéral, des liens

entre symbolismes organisationnels, pouvoir, vie intrapsychique, fantasmes des «leaders»...

En particulier et plus précisément, le cours s’attachera à :

_ L'étude des progrès, mais aussi des dysfonctionnements et contradictions «structurels»

provoqués par l'expansion des modèles-valeurs de l'entreprise occidentale du XIXe siècle ;

_ L'étude des conséquences de ces dysfonctionnements à la lumière de sciences et de

disciplines peu usitées dans le courant principal du management occidental : philosophie

sociale, sociolinguistique, métaphysique, socio-analyse, psychanalyse, anthropologie,

sémiologie, ethnohistoire, courants économiques en marge du main stream, (courants néo-

marxistes, régulationistes, classiques, tiers mondistes...) ;

_ L'étude des bases sociohistoriques comparées des différents autres managements :

japonais, germano-scandinave, sud-coréen, latino-catholique...

_ L'étude de quelques cas occidentaux atypiques et prometteurs, synthèses originales de

fondements apparemment universels de nouvelles perspectives managériales (et non

réductibles à quelques clichés folkloriques tels que les prétendues «discipline» des

Allemands, «soumission au groupe» des Japonais ou «abnégation-frugalité» des

Scandinaves...)

_ L'étude, enfin, des paradigmes les plus en mesure de rendre compte de ces nouvelles

perspectives, des raisons des succès et prouesses de managements «autres»... pour mieux

fonder une assise théorique et des orientations d'actions en mesure de répondre aux

exigences des connaissances d'aujourd'hui et des grands défis de demain.

D'une façon plus synthétique, à la fin de ce cours l'étudiant(e) devra avoir :

1. Resitué et compris les origines ethnohistoriques et les bases théoriques et idéologiques du

management occidental traditionnel ;

2. Dégagé et analysé les raisons de ses évidentes inadaptations actuelles, notamment face

aux dégâts de la mondialisation et aux percées des managements différents et d'origines

autres : Scandinavie, Japon, Corée, Allemagne, etc...

3. Recensé et compris les principaux grands dysfonctionnements désormais en voie de

devenir structurels dans l'économie-management de l'Occident anglo-américain ;

3

4. Étudié ces dysfonctionnements à la lumière de champs disciplinaires variés et plus en

mesure d'en éclairer la nature profonde : histoire des faits et des systèmes économiques,

philosophie sociale, économie politique...

5. Élaboré une compréhension globale des enjeux managériaux actuels à partir d'une

confrontation des paradigmes en jeu : celui de la raison économique traditionnelle basée sur

le fonctionnalisme et la vision newtonienne de l'univers, face à celui du radical-humanisme

et de la vision quantique-thermodynamique ;

7. Dégagé, enfin, un socle synthétique pouvant servir de fondements à une autre

compréhension du management et de ses applications face aux défis du siècle prochain,

aussi bien à l'échelle de l'entreprise que des sociétés et des nations.

MÉTHODE ET DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUES

Propositions générales

Ce cours a ceci de particulier qu'il fait de l'implication et de l'engagement de chacun une nécessité

personnelle plutôt que l'enjeu d'une évaluation finale. L'implication et l'engagement visent une

dynamique collective qui n'aura de richesse que les qualités que chacun voudra bien apporter.

Toutefois, pour que ce séminaire soit pour chacun un apport pertinent, il est nécessaire que chaque

étudiant remplisse très exactement ses obligations : lire sérieusement les textes obligatoires,

contribuer aux débats autour des sujets précis de chaque session.

Les lectures doivent servir aussi à des réflexions approfondies sur les grands constats effectués par

les auteurs étudiés et conduire la classe à mettre en commun les principales leçons à en tirer. Dans

ce cadre, le but recherché est de permettre aux étudiants de bénéficier de la lecture et de l'analyse

du plus grand nombre de sujets et d'auteurs possibles, à travers différentes problématiques

fondamentales. Cela doit se faire sans alourdir outre mesure la charge de travail individuelle. Il est

proposé, pour cette raison, une dynamique et une logique de lecture qui se concrétisera par un

choix de lectures «complémentaires» st «suggérées». Les étudiants choisiront à leur gré les

thèmes, séances, lectures… pour réaliser leur travail de «fiche de lecture» et de «synthèse» écrites.

Les étudiants, en fin de session, remettront un travail final - synthèse où ils reprendront soit un

des enjeux du cours qu'ils approfondiront, soit un développement autour d'un sujet personnel

(idéalement dans le sens de leur domaine de mémoire ou de thèse) qu'ils traiteront selon les

différentes perspectives développées en cours.

Une «fiche de lecture» doit s’entendre comme un exercice de restitution de l’ensemble des idées

générales traitées par (tous) les textes obligatoires d’une séance donnée.

Une «synthèse» doit s’entendre comme une restitution-réflexion touchant les différentes lectures de

plusieurs séances, et si possible s’intégrant au domaine d’intérêt de recherche de

l’étudiant(e).

4

Séance-type de lecture

(1) Les lectures obligatoires :

_ Textes de base ou ensemble de textes commun à tous les étudiants, à lire impérativement

avant chaque séance.

(2) Les lectures suggérées

_ Recommandées mais facultatives à choisir selon les champs d’intérêt de chacun(e).

(3) Les lectures complémentaires

_ À l'usage des étudiants intéressés par l'approfondissement d'un aspect particulier.

`

LA DYNAMIQUE DU COURS

Les étudiants, dès le premier cours, présenteront durant dix minutes environ leur projet ou

simplement leur idée ou intérêt de recherche, afin que chacun puisse mettre en commun son

expérience, son ambition et aussi ses incertitudes. À la suite de cette présentation, les étudiants

devront s'efforcer de marquer leur participation par des liens entre leurs domaines respectifs de

recherche ou d'intérêt et le déroulement du cours. Cette dynamique collective marquera dès lors

tout le cours jusqu'à sa fin ; elle sera l'ossature du cheminement de tous.

Durant la plus grande partie du cours, le professeur proposera des exposés et des analyses

élargissant les perspectives tracées par les lectures et les discussions de la séance, mais

supposant toujours les lectures obligatoires correctement effectuées et assimilées par tous.

Une des particularutés pédagogiques de ce cours, est qu'il sera "construit" au fur et à

mesure, au gré de la dynamique des discussions en classe et des intérêts des participants,

et avec eux. D'où encore ube fois l'importance du sérieux à mettre dans l'effort personnel de lecture

de chacun (e).

EN CE QUI CONCERNE L'ÉVALUATION

Chaque étudiant(e) aura à réaliser :

(Il est à noter que les fiches et synthèses écrites s'entendent en format Times New Roman,

interligne et ½ et espaces et marges habituelles normales)

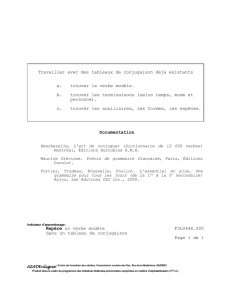

_ Une fiche de lecture par cours portant sur les lectures obligatoires de toutes les

séances du cours (3 pages)………………………………………………………… 30 %

_ Une synthèse individuelle - travail final, portant au choix sur une problématique

personnelle utilisant les lectures et débats du cours (thème de recherche, sujet

5

de thèse ou mémoire…) ou sur la restitution explicitation des lectures – fil

conducteur du cours en général. (10 pages maximum) ........................... 50 %

– Une note de participation sera également attribuée pour souligner l'assiduité, la

présence «active» au cours, la ponctualité, la qualité des interventions montrant une

correcte lecture des textes ……………………………………………………. … 20%

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%