Chapitre 5 - Page d`accueil

Page 1 sur 5

Le VIH

Chapitre 5

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine.

SIDA : Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise.

Séropositif : personne infectée qui présente les anticorps qui reconnaissent le virus (séropositif

du VHB, du VIH, du VHC …).

Malade SIDA : personne malade physiquement du fait de l’infection.

I) Historique

Fin 70 – début 80 : éradication des maladies infectieuses.

Fin 80 – début 90 : retour des maladies infectieuses telles que le SIDA, la vache folle, la maladie

des prions (= maladies émergentes).

Maladie des 4 H : homosexuels, hémophiles, haïtiens, héroïnomanes.

Depuis 85 : dépistage obligatoire du VIH pour les dons de sang, de lait, d’organes, de sperme ou

de cellules.

1996 : arrivée des ttt actifs (antiprotéases) qui inhibent le développement des virus (=

trithérapies).

II) Epidémiologie

Fin 2005 :

- Personnes vivantes avec le VIH => 40,3 millions.

- Nouveaux cas d’infection => 4,9 millions.

- Décès dus au SIDA ou au VIH => 3,1 millions.

- Orphelins dus au SIDA ou au VIH => 13 millions.

Il existe différents types d’épidémies :

- Concentrée : elle apparaît dans un contexte à haut risque.

- Généralisée : elle touche la population dans le monde entier.

Etude de l’épidémie de VIH chez les usagers de drogue :

- Le VIH suit la route des trafics de drogue.

- Il peut être dû à la non-utilisationn de prévention adaptée.

- Certains pays non pas accès aux ttt.

- Les politiques régressives favorisent la progression de l’épidémie (la prostitution n’est

pas tolérée, donc on ne soigne pas les prostituées malades).

Il faut noter que 14.000 nouveaux cas par jour sont recensés.

III) Virologie du VIH

Page 2 sur 5

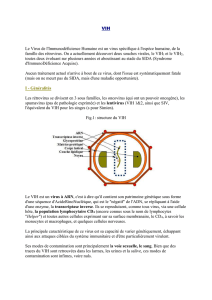

Les virus ont tous besoins d’une cellule pour se diviser.

Ils sont composés d’ADN ou d’ARN, entouré dans une capside puis

dans une enveloppe.

Le VIH est un virus à ARN. On parle alors de rétrovirus.

Il existe 3 types de rétrovirus : les oncovirus responsables des

cancers, les spumavirus et les lentivirus. Le VIH fait partie des

lentivirus.

Il existe 2 types de VIH :

- Le VIH 1 qui comporte 2 groupes et 10 sous-types.

- Le VIH 2 qui comporte 6 sous-types.

Le VIH se fixe aux cellules CD4, c’est-à-dire qui possèdent des récepteurs appelés CD4 sur leur

membrane plasmatique : les cellules dendritiques du cerveau, les cellules de Langherans de la

peau et les LT4 du sang et des ganglions.

Comment marche le VIH ? 1. Pénétration :

- Le VIH se fixe aux cellules

cibles par l’intermédiaire des

récepteurs CD4 et des co-

récepteurs CCR5.

- Il y a alors fusion des 2

membranes cellulaires.

- Le contenu viral est déversé

dans la cellule cible (ARN,

transcriptase inverse, integrase

…).

2. Transcription : la transcriptase

inverse transforme l’ARN viral

simple brin en ADN viral double

brin.

3. Intégration : l’ADN viral est

inséré dans l’ADN de la cellule

CD4.

4. Synthèse : la cellule CD4 fabrique des protéines virales et des ARN viraux.

5. Maturation : les protéines s’associent aux ARN.

6. Bourgeonnement : de nouveaux virus VIH sont fabriqués et expulsés de la cellule.

Le VIH détourne ainsi les LT4 CD4 en fabriquant de nouveaux virus => 1 milliard de VIH sont

fabriqués chaque jour et 1 milliard de LT4 sont détruits.

IV) Les phases

Page 3 sur 5

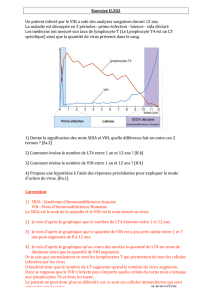

1) La primo-infection

- Chute rapide des CD4.

- Très forte charge virale.

- Pas de symptômes (ou alors très peu).

2) La phase asymptomatique

- Risque de transmission.

- Porteur du VIH mais pas malade.

- L’apparition de signes (amaigrissement, candidose buccale, diarrhées, fièvre et sueurs

nocturnes) annonces la phase SIDA.

3) La phase SIDA

- Chute des CD4.

- Augmentation de la charge virale.

- Porteur du VIH mais pas malade.

- Apparition de maladies opportunistes : maladies qui ne surviennent que lorsque les

défenses immunitaires sont altérées) :

1. Pneumocystose :

Infection pulmonaire due à un champignon présent dans les alvéoles

pulmonaires.

Si CD4 < 200.

Page 4 sur 5

Contamination aéro-digestive ou aérienne.

Ttt par ATB.

2. Maladie de Kaposi :

Tumeur due à un virus (au niveau cutané, muqueux ou viscéral).

Ttt par anti-rétrovirus.

3. Tuberculose :

Due à une bactérie, la bacille de Koch présente dans les poumons.

Contamination par gouttelette de Flügge.

Ttt par association de plusieurs ttt.

BCG interdit chez les VIH +.

4. Toxoplasmose :

Kystes qui « dorment » dans le cerveau, dus à un parasite. En cas de

baisse de l’immunité, les kystes sont réactivés.

Si CD4 < 100.

Ttt par ATB.

5. Candidose :

Le plus souvent dues à Candida Albicans, il en existe plusieurs.

Peut se situer au niveau buccal ou oesophagien.

Ttt par anti-fongique.

6. Cytomégalovirus CMV :

Infection virale située au niveau de la rétine, de l’appareil digestif ou

au niveau neurologique.

Si CD4 < 75.

V) Transmission

Il existe 3 types de transmission.

1) La transmission sexuelle

- ♀♀ ou ♂♂.

- ♀♂ dans 50% des nouveaux cas.

- ♂ → ♀ >> ♀ → ♂.

Comment se protéger ?

1. Abstinence.

2. Fidélité.

3. Préservatifs.

2) La transmission sanguine

Les virus ne survivent pas à l’air libre ni à la chaleur.

3) La transmission mère-enfant

- 1/3 lors du dernier trimestre.

Page 5 sur 5

- 2/3 lors de l’accouchement.

- Un peu lors de l’allaitement (en cas de saignement du mamelon).

Comment se protéger ?

1. Rien à faire si la mère était déjà traitée avant la grossesse.

2. Sinon traitée la mère dès le 6ème mois de grossesse pour protéger le bébé.

3. Poser une perfusion de traitement durant le travail et l’accouchement.

4. Proposer une césarienne.

VI) Les ttt

Les ttt contre le VIH sont utilisés si :

- CD4 < 350 / mm3.

- Charge virale > 50.000 copies / mL.

- Patient symptomatique.

Les ttt anti-rétroviraux agissent sur :

La fusion (= permet d’éviter la fusion entre le VIH et la cellule hôte).

La transcriptase inverse (= permet d’éviter la transcription de l’ARN en ADN).

L’intégrase (= permet d’éviter l’intégration l’ADN du virus dans l’ADN de la cellule

hôte).

La protéase virale (= permet d’éviter la synthèse de nouveau virus).

La trithérapie permet donc de :

Réduire l’émergence des résistances.

Restaurer l’immunité.

Réduire la mortalité.

Mais n’élimine pas le virus => il faut apprendre à vivre avec le virus.

Les effets secondaires des traitements :

Troubles digestifs (aigreurs, ballonnements, gaz …).

Fatigue.

Troubles cutanés (sécheresse, éruptions …).

Douleurs musculaires et articulaires.

Neuropathie des membres inférieurs.

Perturbation de la biologie sanguine (anémie, hépatite, cholestérol).

Lypodystrophie.

1

/

5

100%