La seconde vague : numérisation des échanges et

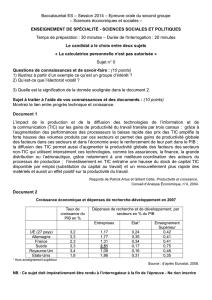

GROUPE THEMATIQUE "ENTREPRISES ET MARCHES"

SYNTHESE ET ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE

V5 – 15 OCTOBRE 2011

LES 3 VAGUES DE LA NUMÉRISATION DE L'ÉCONOMIE .............................................. 2

La première vague : l'informatisation des organisations ............................................. 2

La seconde vague : numérisation des échanges et des marchés .................................. 3

La troisième vague : équipement et pratiques numériques des individus ...................... 4

SIX GRANDS DOMAINES POUR LA RECHERCHE ......................................................... 7

1er domaine de recherche : Organisations, individus et réseaux .................................. 7

2e domaine de recherche : Innover et vendre dans un monde bruyant ...................... 10

3e domaine de recherche : croissance, équilibres et déséquilibres de marché .............. 15

4e domaine de recherche : Piloter le numérique, gouverner ses effets ........................ 18

5e domaine de recherche : Le numérique, levier des alternatives économiques ? ........ 20

6e domaine de recherche : Manager le numérique dans l'entreprise ........................... 24

ANNEXES ........................................................................................................... 27

Annexe 1- Tableau synthétique des tendances lourdes ............................................. 28

Annexe 2- Fiches "tensions fondatrices" ................................................................. 33

Annexe 3 – Micro-scénarios de rupture................................................................... 54

2

GROUPE THEMATIQUE "ENTREPRISES ET MARCHES"

SYNTHESE ET ORIENTATIONS POUR LA RECHERCHE

V5 – 15 OCTOBRE 2011

Animé par Madeleine Besson, Christine Balagué et Daniel Kaplan, avec le concours de

Renaud Francou et l'apport régulier d'Anne-France Kogan et de Laurent Gille, le groupe

thématique "Entreprises et marché" s'est intéressé en priorité aux mutations et ruptures

économiques et organisationnelles, ainsi qu'à l'innovation. Au travers de 5 ateliers, d'un

important travail documentaire, d'entretiens bilatéraux et d'échanges en ligne, il s'est

efforcé, de dégager le sens des transformations en cours, le potentiel des

transformations susceptibles d'advenir, ainsi que et les zones de tension ou d'incertitude,

pour en déduire des axes de recherche novateurs, généralement pluridisciplinaires.

Le groupe a fait le choix délibéré de ne pas se concentrer sur les "secteurs du

numérique", mais plutôt sur les dynamiques et les effets de la numérisation sur

l'ensemble de l'économie.

LES 3 VAGUES DE LA NUMÉRISATION DE L'ÉCONOMIE

L'économie d'aujourd'hui est profondément numérique. Que leurs produits soient

immatériels ou non, les entreprises les conçoivent à l'aide d'outils et de réseaux

numériques ; elles en pilotent numériquement la production et la distribution; l'ensemble

des documents et des informations qu'elles gèrent sont d'abord (et souvent toujours)

numériques. Enfin, leurs relations avec leurs clients ou leurs partenaires ont presque

toutes une dimension numérique, parfois au point que l’on parle de « déshumanisation »

de ces relations.

Le processus d'informatisation et de "numérisation" est ancien mais encore inachevé. On

peut en retracer l'histoire en décrivant trois "vagues" successives, qui se recouvrent

plutôt qu'elles ne se suivent : l'informatisation des organisations, celle des échanges,

puis celle des individus.

Chacune de ces vagues produit des effets contradictoires, à la fois de renforcement (faire

mieux ce que l'on faisait auparavant, consolider des positions) et de transformation (faire

autrement, changer de position). A son tour, la combinaison de ces vagues alimente,

accélère ou produit des effets souvent imprévus. A ce titre, on peut tenir la numérisation

pour coresponsable de l'accélération et de la complexification du monde, particulièrement

du monde économique.

La première vague : l'informatisation des organisations

Engagée dès les années 1950, mais alors réservée à quelques fonctions au sein de très

grandes organisations, la structuration des organisations autour de leur informatique est

devenue la norme, sauf dans les plus petites entreprises. Appliquée à ses origines au

pilotage de la production et à la gestion, l’informatisation s’est depuis étendue à toutes

les fonctions de l'entreprise, ainsi qu'à la plupart des métiers de services, lesquels, de ce

fait, apparaissent aujourd’hui tout aussi concernés par la recherche de productivité (et

pour certains, tout autant délocalisables) que les métiers industriels.

Généralisation des logiques manageriales

Les grandes entreprises, ainsi que la plupart des PME, se sont ainsi dotées d'une vision

de leur activité presque totale, quoique souvent moins unifiée qu'espéré. Numérisée,

toute l'activité devient mesurable au travers d'indicateurs de performance et sujette à

optimisation. L'automatisation est une des manifestations de cette faculté nouvelle,

3

conduisant à une augmentation de l'intensité capitalistique de nombreux secteurs, ainsi

que de la part des coûts fixes. La tendance technologique récente de "l'internet des

objets" constitue avant tout une extension de ce mouvement, vers toujours plus de

"traçabilité" et d'automatisation.

Mais l'application d'indicateurs et l'optimisation touche aussi les processus humains, pas

ou peu automatisables, comme par exemple la gestion de projets, celle des

connaissances, ou encore la relation clients.

TENDANCES ET TENSIONS

TENDANCES LOURDES

Rôle moteur des technologies numériques dans la production, l'organisation, la

connaissance des marchés et l'innovation

Universalisation des logiques de management

Servicialisation

La seconde vague : numérisation des échanges et des

marchés

En se combinant avec le développement des réseaux de données, l'informatisation

produit ensuite un mouvement massif de dématérialisation, voire d'automatisation des

transactions économiques et financières. En quelques décennies, la quasi-totalité des

bourses de valeurs ou de commerce sont devenues entièrement numériques. Dans les

principaux circuits industriels et de distribution, les échanges interentreprises sont

entièrement informatisés, de système d'information à système d'information, l'e-

commerce permettant par la suite « d’enrôler » également les consommateurs dans ces

dispositifs numériques.

Il en va de même de l'organisation à l'échelle planétaire de la production des grandes

entreprises, appuyée sur une gestion en quasi-"temps réel" des flux et des stocks. La

numérisation a rendu possible la globalisation et contribue à en définir les

caractéristiques. La transformation des marchés financiers (ainsi que de ceux des

matières premières) résulte également de cette numérisation : accélération des flux,

développement massif des produits dérivés, arbitrages à l'échelle mondiale, trading

automatique…

A ces phénomènes bien documentés s'en ajoutent d'autres, dont la forme et les

conséquences demeurent aujourd'hui plus incertains.

Des entreprises aux frontières floues

En premier lieu, les frontières des entreprises (ainsi d'ailleurs que celles des marchés)

deviennent floues, ou poreuses. Des fonctions entières sont "externalisées" auprès de

fournisseurs spécialisés. Des partenaires et fournisseurs sont associés de manière

presque organique à la conduite de projets, à la conception d'innovation, à la production

"juste à temps". En obligeant à décoder (formaliser) les processus afin de les recoder

ensuite, l'informatisation rend possible le "saucissonnage" (unbundling) de la quasi-

totalité des maillons de la chaine de valeur, leur recomposition sous d'autres formes,

mais aussi l'émergence d'acteurs spécialisés sur chacun de ces maillons. Les circuits

économiques oscillent de manière continue entre "désintermédiation" et

"réintermédiation" sous des formes et avec des logiques nouvelles.

Concurrence par la connaissance et l'innovation

En second lieu, la recherche d'une compétitivité par les coûts et la qualité que rendait

possible l'informatisation devient moins efficace, toutes les entreprises ayant accès aux

mêmes pratiques numériques. La différenciation concurrentielle s'appuie alors de

manière croissante, d'une part, sur la connaissance, voire le contrôle des marchés et des

4

clients et d'autre part, sur la capacité d'innovation – en particulier dans deux domaines :

les produits et les services eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les "modèles d'affaires" et

les "écosystèmes" qu'ils organisent.

Mais sur des marchés très interconnectés, sur lesquels l'information circule vite,

l'innovation elle-même ne procure plus de rente durable.

Les pays émergents ("BRIC") développent à leur tour une forte capacité d'innovation et

ne s'en tiennent plus à produire pour le compte des entreprises du monde riche. C'est

alors la capacité d'innover en continu, ainsi que de susciter l'innovation de la part

d'autres acteurs de son éco-système et de capter une part de sa valeur (innovation

ouverte, "pollinisation"), qui fait la compétitivité soutenable d'une entreprise ou d'un

ensemble géographique.

Les logiques de l'immatériel

En troisième lieu, l'immatériel, qui représente une part croissante de la valeur, présente

dans de nombreux cas des caractéristiques économiques particulières : part ultra-

dominante des coûts fixes, non-rivalité, exclusivité difficile ou impossible… La

dématérialisation de leurs supports déstabilise profondément les marchés de la

connaissance, de l'information, de la création. Mais, dans la mesure où connaissance,

information, création représentent une part croissante de la valeur des produits

industriels, on peut prédire que la logique de l'économie immatérielle viendra interférer

avec les modèles économiques de bien d'autres secteurs.

L'"économie de la connaissance", telle que la décrit depuis 2000 la Stratégie de Lisbonne

promue par la Commission européenne, prend bien en compte le changement des

critères de compétitivité, mais beaucoup moins le contexte de la "pollinisation" et les

caractéristiques de l'économie de l'immatériel.

TENDANCES ET TENSIONS

TENDANCES LOURDES

"Les grands saucissonnages" (The Great Unbundlings)

Recentrement du monde

Financiarisation

Entreprise étendue et "augmentée"

Accélération

TENSIONS

Intégration / Décomposition des chaînes de valeur

Matériel / Immatériel

Concurrence / Monopole

Régulation / Libéralisation

Entreprises en réseau / Intégration et concentration

Capital humain / Marché des compétences

La troisième vague : équipement et pratiques

numériques des individus

L'équipement et la connexion des individus, d'abord au sein des entreprises (années

1980-1990), puis à domicile et en mobilité (années 1990-2000), change à nouveau la

donne.

Bien évidemment, il crée un marché pour des applications et contenus numériques, ainsi

que pour des nouveaux modes de distribution (e-commerce, puis m-commerce). Mais il

produit également d'autres conséquences plus structurelles, qui entrent dans une large

5

mesure en tension avec celles qu'ont produites les précédentes vagues d'informatisation,

pilotées par la logique gestionnaire des organisations et le mouvement de libéralisation

des marchés.

L'individualisation du travail

Dans les entreprises, l'équipement en informatique personnelle a accompagné un

mouvement d'autonomisation des "travailleurs du savoir", invités à organiser leur propre

travail, à travailler en "mode projet", à s'impliquer et innover, à collaborer avec leurs

clients et partenaires extérieurs, sous contrôle d'objectifs et de critères de performance.

Cette autonomisation contribue à transformer les collectifs de travail : mobilité

croissante, multiplication et interpénétration d'équipes projets, rythmes imposés par les

clients avec lesquels une part croissante des salariés se trouve en relation directe, fin de

l'unité de temps et de lieu… et en définitive, individualisation des trajectoires

professionnelles elles-mêmes.

Cependant, l'autonomisation ne fait pas toujours bon ménage avec les contraintes des

systèmes d'information : en témoignent les difficultés rencontrées lors de la mise en

œuvre des progiciels de gestion intégrés dans les entreprises, ou encore, au quotidien, le

conflit constant entre les directions informatiques et les "utilisateurs" qui cherchent à se

libérer des contraintes qui leur sont imposées.

La conjugaison de ces facteurs apparaît parfois comme une forme d'"injonction

paradoxale", où chaque individu est sommé d'agir en entrepreneur, tout en étant

étroitement contrôlé et plus lourdement chargé qu'auparavant de tâches non directement

productives.

L'explosion des pratiques numériques personnelles… et sociales

L'explosion des usages numériques personnels, particulièrement depuis l'ouverture de

l'internet au public (1995), a des conséquences économiques multiples. La première est

la part croissante des dépenses de communication, des appareils électroniques, des

consommations numériques, dans la consommation des ménages. La seconde est la

croissance des canaux de communication et de distribution numériques dans un grand

nombre de secteurs. A la faveur du développement de l'e-commerce, des positions

concurrentielles changent, des modèles d'affaires différents s'expérimentent et se

concurrencent, de nouveaux géants émergent tels qu'Amazon, eBay, ou Apple/iTunes.

Le développement du numérique grand public s'appuie cependant, avant tout, sur les

pratiques de communication, interpersonnelle, communautaire et collective. La primauté

des usages communicationnels crée également des transformations souvent difficiles à

saisir pour les entreprises : échanges "pirates" de contenus ; circulation très rapide des

informations comme des rumeurs ; flou des distinctions entre espaces et temps

personnels, professionnels, publics ; émergence de vastes espaces d'expression, de

discussion et d'évaluation. Les marchés deviennent "bavards", surinformés plutôt que

transparents ; les consommateurs n'y sont plus seuls face aux entreprises ; et ces

dernières doivent repenser la manière dont elles défendent leur réputation, développent

leurs marques, attirent et fidélisent leurs clients.

Communautés et collaboration

Cet outillage individuel et social résonne avec l'"individualisme en réseau" que décrivait

Manuel Castells au tout début de l'internet. Il suscite et exprime, sous des formes

successives différentes, une aspiration active à se saisir du numérique pour rééquilibrer

les relations entre individus et organisations/pouvoirs : la "cyberculture" des débuts, les

mobilisations Facebook plus récentes, la demande récurrente de "transparence" ou

encore, les projets tendant à rendre aux individus la maîtrise de leurs données

personnelles, vont dans ce sens.

De l'individu au groupe, cependant, l'échelle des usages "sociaux" comprend de

nombreux degrés. Clay Shirky en distingue quatre, qui ont des incidences différentes sur

les organisations et les marchés :

Personnel : l'échange est son propre but, il entretient le lien et l'estime de soi.

La communauté : l'échange produit une valeur commune pour ceux qui y participent.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

1

/

66

100%