Télécharger ceci - e

Ségolène Gerbé de Thoré, épouse d’HUART

Stage chez le praticien de niveau 1

4ème semestre, année 2012-2013

RSCA n°4

Prise en charge du diabète et de ses complications

En juin 2013, je vois en consultation avec mon maître de stage Mr T., 79 ans pour suivi de son

diabète de type 2.

Ce patient présente de multiples antécédents :

- Diabète diagnostiqué en 1995, traité par insuline depuis mars 2011

- Pseudo-polyarthrite rhizomélique, traitée par corticoïdes

- HTA d’ancienneté inconnue

- Broncho-pneumopathie obstructive lègère

- Colique néphrétique en 1980 et en 2000

Mr T. était électricien dans le bâtiment, actuellement à la retraite. Pas de notion d’intoxication

alcoolo-tabagique.

Son traitement habituel est :

- Humalog mix 25 KWIKPEN 100UI/ml : 26 le matin et 24 le soir

- Perindopril 5mg (COVERSYL®)

- Acétylsalicylate de lysine 75 mg (KARDEGIC®)

- Atorvastatine 10 mg (TAHOR®)

- Prednisone 3 mg/jour (CORTANCYL®)

- Lanzoprazole 30mg (LANZOR®)

- Paracétamol

- GAVISCON®

Le jour de la consultation, le patient vient pour son renouvellement d’ordonnance. Il a oublié de faire

son bilan biologique de contrôle. Pour lui, tout va bien, il n’a pas de plaintes fonctionnelles, il part

bientôt en vacances au Maroc pour un mois où il y retrouvera une bonne partie de sa famille et où

l’on y vit bien.

Sur les derniers examens biologiques recensés dans le dossier médical informatisé, on retrouve :

- En octobre 2012 :

o Créatinine à 159,3 μmol/l

o MDRD à 39,04 ml/min

- En janvier 2013 :

o Créatinine à 159 μmol/l

o MDRD à 39 ml/min

- En mars 2013 :

o Micro-albuminurie à 71,5

o Rapport micro-albuminurie/créatininurie à 64,4

o HbA1c à 8,8%.

Plusieurs problématiques se présentent à moi : le déséquilibre du diabète et l’insuffisance rénale.

J’essaye d’orienter ma consultation sur plusieurs axes :

- L’importance du régime diabétique et comment le patient le perçoit… Tentative de faire

passer quelques messages d’éducation.

- L’insuffisance rénale : antériorité ? quels sont les examens complémentaires à prévoir ?

avis d’un spécialiste ?

- Le vécu du patient de sa maladie

Le patient est très peu réceptif à l’éducation thérapeutique, il ne semble pas comprendre grand-

chose à sa maladie.

Quand je lui explique mon inquiétude à propos de son rein, il ne réagit pas, malgré les explications

supplémentaires de mon maitre de stage.

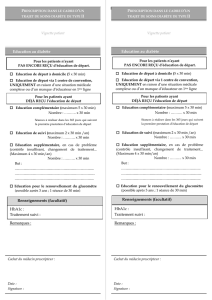

Nous lui prescrivons alors tout un bilan (échographie rénale, un bilan biologique élargi (créatinine,

MDRD, albuminémie, cytologie urinaire quantitative, exploration des anomalies lipidiques, uricémie,

NFS, ionogramme sanguin, sérologie hépatite B) et l’adressons à un néphrologue pour avis.

Nous décidons de revoir le patient le mois suivant.

Deux mois plus tard, le patient revient, il a fait son bilan biologique, mais a oublié de faire

l’échographie et n’a pas vu le néphrologue. En revanche, les glycémies sont plus correctes.

A la biologie, le MDRD est à 41,60 ml/min.

Axes proposés :

- Difficultés de l’éducation thérapeutique du patient diabétique

- Quels sont les objectifs glycémiques dans le cas de Mr T. ?

- Que faire comme bilan devant la découverte d’une insuffisance rénale chronique et quand

lancer le bilan complet ?

- Prise en charge des complications néphrologiques du diabète : quel est le rôle du

néphrologue ? Endocrinologue ? Médecin généraliste ?

I. Difficultés de l’éducation thérapeutique du patient

diabétique

1. Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient ?

Si la santé et le suivi thérapeutique des patients ont toujours fait partie des préoccupations

majeures des soignants, l’éducation thérapeutique des patients est devenue l’un des enjeux de notre

société et de la santé des individus.

Elle est définie comme l’aide apportée aux patients, à leurs familles et/ou leur entourage pour

comprendre la maladie et les traitements, collaborer aux soins, prendre en charge leur état de santé

et conserver et/ou améliorer la qualité de vie.

Encore maintenant, les pratiques se réduisent trop souvent à de l’information, de la transmission

de savoirs et de savoir-faire ne prenant que partiellement en compte les facteurs sociaux,

environnementaux et personnels qui interagissent avec les problèmes de santé. L’éducation

thérapeutique vise l’appropriation des savoirs et donc leur transformation par la personne à qui ils

sont transmis.

Les enjeux de l’éducation thérapeutique concernent à la fois les patients, les soignants et la

société :

- le patient devient partenaire des soignants dans la prise en charge de sa maladie au quotidien

- le soignant fait l’expérience d’une nouvelle relation d’adulte à adulte avec le patient. Expert à

l’écoute du patient, il l’accompagne dans sa prise en charge au long cours.

- la société : l’éducation thérapeutique permet de faire des économies de santé, en réduisant le

nombre et la durée des hospitalisations des patients diabétiques, en réduisant les complications à

prendre en charge.

Plusieurs textes officiels insistent sur l’importance de l’éducation thérapeutique, en en faisant

l’une des priorités en matière de santé publique. Parmi eux, on peut souligner la loi du 4 mars 2002,

qui affirme le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à sa situation de santé et

d’être reconnue comme un acteur partenaire de sa santé avec les professionnels. De plus, en 2009, la

loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est consacrée à

l’éducation thérapeutique du patient. Elle est pour la première fois reconnue comme thérapeutique

à part entière avec son cadre, ses finalités et ses modes de financement dans une loi de santé

publique.

La mise en pratique de ces textes officiels est loin d’être évidente, et est très dépendante de la

manière dont le soignant oriente l’éducation thérapeutique, et celle dont le soigné se l’approprie.

En effet, l’éducation thérapeutique peut se centrer sur la maladie, l’organe en souffrance, sans

prendre en compte l’ensemble des facteurs sociaux, environnementaux et personnels qui

interagissent dans la maladie, s’inscrivant dans un modèle biomédical de la santé.

A l’inverse, l’éducation thérapeutique peut s’intéresser à l’ensemble des facteurs organiques,

psychosociaux et environnementaux du patient qui interagissent dans l’évolution de la maladie

chronique, s’inscrivant dans un modèle bio-psycho-social de la santé.

Enfin, on peut axer l’éducation thérapeutique sur l’autonomisation du patient, dans la recherche

d’une meilleure qualité de vie. Le patient devient alors partenaire de sa santé. L’autonomie du

patient se construit doucement, tout au long de sa vie, dans la connaissance de soi, de ses limites et

des éléments de savoir.

Pour que la communication soignant-soigné soit optimale, le médecin doit s’assurer d’être

compris par le patient :

-utilisation d’un langage adapté au patient

- conserver le vocabulaire médical si ces mots ont un intérêt pour le patient

- définir simplement les mots médicaux employés

- utiliser facilement des images ou des métaphores tirées de la vie courante

- s’assurer de la bonne compréhension du patient : le lui demander, lui proposer de reformuler

- s’appuyer sur un support visuel : écrire éventuellement un mot clé, ou faire un schéma

2. L’éducation thérapeutique du diabétique de type 2

Le diabète constitue un problème de santé publique majeur dont le poids humain et économique

va croissant. La précocité du diagnostic et de la prise en charge ainsi que la globalité des actions

thérapeutiques conditionnent le pronostic des patients.

L’objectif du traitement est non seulement la prévention des complications métaboliques aiguës,

mais surtout la prévention des complications chroniques (micro et macro-angiopathies). Il s’agit

donc principalement de prévention secondaire, ou tertiaire (prévention de l’aggravation des

complications).

L’éducation du patient diabétique fait donc partie intégrante du traitement. Les actions

d’éducation ne sont pas standardisées, elles doivent s’adapter à chaque patient en prenant en

compte le contexte global du patient et les objectifs de son traitement.

Toute la difficulté dans le cas du diabète de type 2 est tout d’abord que c’est une maladie

asymptomatique au départ. Le patient arrive en consultation avec des résultats biologiques

anormaux, mais aucun symptôme clinique n’est présent. La première étape est donc de faire

comprendre au patient que même s’il ne ressent rien, la maladie est là.

La deuxième difficulté est la chronicité de cette maladie. Le diabète est une pathologie au long

cours, que le patient va devoir progressivement s’approprier et apprendre à gérer. Et comme dans

toutes les maladies chroniques, le grand écueil du traitement reste l’observance.

Face à cette chronicité, le soignant doit faire attention à ne pas banaliser les contraintes du

traitement. Le patient pourrait alors se sentir incompris et n’est pas encouragé à s’investir dans un

partenariat de soins avec son médecin.

Les mesures thérapeutiques ne doivent pas être présentées comme étant antagonistes aux

projets de vie : elles doivent s’y intégrer. Le patient doit peu à peu avoir confiance en sa capacité à

gérer la maladie et avoir la conviction que cela en vaut la peine.

La maladie et ses traitements mettent en jeu des connaissances, des croyances et des

représentations qui peuvent aider ou faire obstacle à l’adoption de comportements rationnels. La

tâche du soignant est de permettre au patient de les exprimer pour aider si nécessaire à les modifier,

afin de trouver le meilleur compromis entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible.

L’éducation thérapeutique du diabétique ne se fait pas en une consultation. Elle se fait tout au

long du suivi, à travers des interventions régulières. Elle consiste le plus souvent en la définition

d’objectifs, l’établissement d’un contrat et d’un programme éducatif adapté à chaque patient

diabétique. Le but du médecin doit être d’effectuer une alliance thérapeutique avec le patient.

Sur le long terme, le patient traverse diverses périodes de sa vie, plus ou moins favorables à la

réceptivité de l’éducation thérapeutique. Certains moments peuvent être propices à une motivation

accrue de la gestion de sa santé, qui sont à identifier par le soignant. Cela peut être par exemple à

l’occasion d’une grossesse (motivation pour la santé du bébé), d’un départ à la retraite (plus de

temps pour gérer sa santé), ou au décours de la survenue d’une complication (décision de prendre

les choses en main pour préserver le plus possible sa santé).

L’évaluation de l’efficacité de l’éducation thérapeutique est très complexe. Elle prend en compte

des indicateurs de santé comme l’HbA1c, l’évolution du comportement du patient à l’égard de la

prise en charge de sa maladie, et s’intéresse à l’impact sur la qualité de vie.

3. Les différentes méthodes d’éducation thérapeutique dans le cadre du

diabète de type 2

Vu le nombre croissant de patients diabétiques en France (plus de 2 millions de malades en

France, dont 95% diabétiques de type 2), et l’importance de l’éducation thérapeutique dans la prise

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%