Les nouvelles contraintes pesant sur la politique économique

Section 2 - Les nouvelles contraintes pesant sur la politique économique

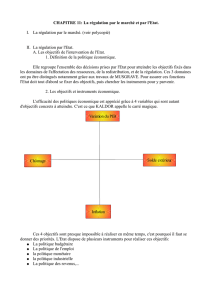

Le progrès économique et social est un objectif affirmé par toutes les politiques

économiques. Dans la pratique, il apparaît fréquemment le "carré magique" des incompatibilités

qui veut qu'une politique économique engendrant simultanément la croissance, le plein-emploi, la

stabilité des prix et l'équilibre extérieur soit difficile à concrétiser. Aujourd'hui, la politique

économique connaît une forte remise en cause en raison de la persistance d'un fort chômage

notamment dans plusieurs pays européens. En France, l'existence d'un taux de chômage élevé

(aujourd’hui aux environs de 10% de la population active) et d'une population d'exclus ou de

marginalisés d'environ 6-7 millions entraîne une remise en cause des politiques économiques. La

situation actuelle s'oppose à celle des années 60 où existait un quasi plein-emploi et où l'on pensait

qu'il était possible d'opérer un réglage fin de la conjoncture macro-économique, c'est-à-dire de

moduler l'activisme de la politique économique en fonction de l'activité économique agrégée.

Dans les faits, il s'agissait de relancer la demande globale par la politique budgétaire et

fiscale ou par la politique monétaire lorsque l'économie montrait des signes d'essoufflement ou au

contraire, de pratiquer des politiques restrictives en cas d'un dynamisme économique trop soutenu

engendrant des signes de surchauffe. En France, par exemple, pour caractériser ce doute à l'égard de

la politique économique, on a parlé de pensée unique pour signifier que toute liberté de choix en

matière de politique économique était illusoire et que la France n'avait pas d'autre alternative que

d'appliquer une gestion suiviste de la monnaie calée sur la politique de la Bundesbank (situation

avant l'entrée en vigueur de la monnaie unique). Mais cette défiance n'est pas spécifique à la France.

Ainsi, au Japon, avant le début de la crise asiatique, plus précisément dès les années 90, les

pouvoirs publics japonais ont essayé de sortir le pays de la grave récession qui le touchait, après

l'éclatement de la bulle spéculative des années 80. Ils ont agi en recourant aux instruments habituels

de régulation de la demande, notamment l'outil budgétaire. En 1995, leur déficit atteignait plus de

7% du PIB. Cela n'a pas eu d'effet majeur sur la croissance économique nipponne puisque en 1996,

le taux de croissance s'élevait à 3% et atteignait moins de 1% en 1997. Et donc devant l'incapacité

de tant de pays à soutenir le rythme de leur activité et à faire reculer le chômage, on en est venu à se

pose la question de l'inefficacité actuelle de la politique économique.

La réponse doit être nuancée : ainsi, dans les années 60, en France, le faible chômage était

dû à une politique monétaire ouvertement inflationniste, malgré la rigueur budgétaire, qui a abouti à

une accoutumance des agents économiques à l'inflation, dont le pays aura le plus grand mal à se

défaire dans les années 80. Il s'en affranchira en acceptant un chômage durable et élevé.

Inversement, le thème actuel de l'impossibilité d'une politique macro-économique cherchant à

aménager les évolutions économiques ne se retrouve pas d'autres pays. Ainsi, aux Etats - Unis,

l'expérience contemporaine amène plutôt à constater l'efficacité de la politique économique, tant

budgétaire que monétaire.

- 2 -

Par rapport aux années du keynésianisme dominant, il apparaît que le monde de l'économie

a changé. Trois arguments peuvent être invoqués :

- les agencements économiques se sont complexifiés en près de trente ans ;

- les progrès des connaissances théoriques et appliquées en économie ont fait évoluer la

perception de la réalité économique ;

- au final, une pratique délicate de la politique économique.

A - La complexité des agencements économiques

Les économies se sont modifiées en profondeur de façon continue. Ces changements

peuvent être regroupés en trois rubriques :

- la technicité croissante des mécanismes productifs a engendré un système de

production et de distribution plus complexe qu'auparavant. Ainsi, les firmes se sont spécialisées et

leur organisation s'est développée sur la base d'une segmentation croissante des établissements et

des groupes de travail. Simultanément, de nouveaux marchés sont apparus, conséquence directe de

nouveaux biens et de nouveaux besoins. Le secteur financier tout particulièrement s'est fortement

développé (en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information) et les techniques

bancaires et financières se sont affinées.

- l'accroissement des disparités entre les individus ou les groupes au sein même

des économies nationales (phénomène particulièrement sensible dans l'Union européenne entre le

Centre et les régions périphériques -voire ultra-périphériques- de la zone en cours d'intégration).

L'écart entre les perspectives d'emploi et de rémunération entre travailleurs qualifiés et non qualifiés

s'est partout accru. Les comportements des agents économiques sont plus sophistiqués parce que

ceux-ci sont mieux informés. Leurs actions sont multiples par exemple, en recourant davantage aux

marchés financiers ou en adoptant des comportements de consommation plus affinés. La

contrepartie de cette situation est l'apparition d'une versatilité plus grande dans les choix exprimés,

ce qui ajoute à l'instabilité économique.

- enfin, les économies nationales se sont progressivement ouvertes à l'échange

et à la coopération internationale (apparition de multiples zones d'intégration régionale bien que

l’OMC aujourd’hui domine toute forme d’organisation régionale des échanges). La fin du bloc

soviétique et le vaste mouvement de globalisation des activités ont fait évoluer les conditions de la

concurrence en mettant directement en relation les différents marchés nationaux à travers le monde.

- 3 -

B - Le renouvellement de la conception théorique de la politique

économique

Ce ne sont pas les objectifs ni les instruments de la politique économique qui ont

évolué. En fait, les objectifs restent les mêmes. Dans la courte période, il s'agit toujours de stabiliser

l'activité économique de sorte que l'exclusion soit la plus faible possible (faible taux de chômage et

individus en situation précaire moins nombreux). Simultanément, le taux d'inflation doit être stable

et maîtrisé à un niveau optimal, indéterminé mais néanmoins inférieur à 3 % (le critère nominal de

Maastricht correspondant est : l'inflation ne doit pas être supérieure de plus de 1,5 % à celle de la

moyenne des trois Etats membres les moins inflationnistes). Vis-à-vis de l'extérieur, les pouvoirs

publics peuvent se donner l'objectif de stabilité de leur taux de change à l'égard de telle ou telle

monnaie ou comme objectif plus général d'équilibre des échanges extérieurs. Dans la longue

période, l'objectif sera d'assurer un taux de croissance régulier et aussi élevé que possible, étant

donné les contraintes productives que subit l'économie (thèses de V. Forrester et de J. Rifkin).

Les instruments macro-économiques à la disposition des autorités publiques sont

globalement les mêmes. La politique monétaire est utilisée pour modifier les conditions dans

lesquelles les agents privés disposent des moyens de paiement et accèdent aux marchés financiers.

La politique budgétaire est le second grand instrument de politique économique : actions par la

fiscalité (modulation des barèmes et des assiettes de l'impôt) et sur la dépense publique en ajustant

l'ampleur du déficit public (les critères de Maastricht, par exemple, limitent en l'occurrence la

liberté d'action des Etats de l'Union européenne : en matière de déficit budgétaire, il ne doit pas être

supérieur à 3 % du PIB, sauf s'il est en diminution régulière ou en cas de circonstances

exceptionnelles et en matière de dette publique, elle ne doit pas être supérieure à 60 % du PIB, sauf

si elle diminue vers le seuil de référence).

Ce qui a changé, c'est la conception de la pratique et de l'efficacité de la politique

économique. Trois phénomènes caractérisent cette mutation :

- l'existence de contraintes dynamiques : il s'agit de contraintes propres à la politique

économique elle-même, qui se déploient dans le temps. Prenons l'exemple de la politique budgétaire

et fiscale ; le déficit d'aujourd'hui s'il est financé par l'emprunt va représenter une charge, en

particulier fiscale, pour le futur. Certes, les contribuables auront à supporter le poids de l'emprunt

mais les pouvoirs publics seront eux-mêmes contraints dans la mesure où la marge de manœuvre en

matière de dépenses publiques pourra être réduite dans l'avenir (équilibre des comptes publics). On

- 4 -

pourrait tout aussi bien prendre l'exemple de la politique monétaire. Ainsi, une manipulation trop

fréquente des taux d'intérêt ou du taux de progression de la masse monétaire pourra être interprétée

par les opérateurs des marchés financiers comme une politique monétaire erratique, c'est-à-dire

imprévisible. Dès lors, ils pourront intégrer dans les taux d'intérêt nominaux exigés sur les prêts

financiers une prime de risque pour se prémunir contre les effets incertains de cette politique

monétaire. Donc, une politique économique doit respecter une cohérence interne et une mesure de

politique économique doit s'inscrire dans un programme d'ensemble devant s'apprécier dans le

temps.

- le rôle déterminant des anticipations :

Il est devenu difficile d'ignorer les anticipations des agents économiques. H. Kempf cite

l'exemple du programme israélien de lutte anti-inflationniste de 1985 dont le succès est pour une

large part due à l'adhésion de la population. Dans le cas contraire, la défiance des agents

économiques aurait pu se manifester sous la forme de fuite des capitaux, de fuite devant la monnaie

ou encore de revendications salariales plus ou moins fortes et contrarier les effets attendus du

programme gouvernemental de stabilisation. Les agents économiques ne sont donc pas passifs en

réagissant aux mesures adoptées, ce qui modifie l'approche théorique de la politique économique.

Le programme de stabilisation monétaire mis en place par la Banque centrale israélienne a mis fin à

la très forte inflation dans le pays sans conséquence significative sur l'emploi et le fonctionnement

réel de l'économie. Le taux d'inflation est ainsi passé de 500% à 20 % en moins de deux mois. Le

caractère coordonné des mesures prévoyant une modification de la politique de change (fixité de la

parité extérieure du shekel), une reprise du contrôle du déficit budgétaire et aussi, une politique

salariale originale prévoyant une augmentation immédiate des salaires suivie de la fin des

procédures d'indexation automatique est apparue crédible à l'opinion publique.

La critique de Lucas concerne la façon dont les économistes utilisaient les modèles de

prévision économique conçus avec des outils économétriques et statistiques usuels pour apprécier

l'impact d'une mesure de politique économique. Les économistes estimaient les différents

paramètres des équations d'un modèle, censées représenter les comportements agrégés des agents

économiques sous les hypothèses notamment d'une définition "centrale" ou "moyenne" des

dispositions de politique budgétaire ou monétaire dans le pays en question. Puis, sur la base de ces

équations, il était introduit une variante de politique monétaire ou budgétaire par une modification

des paramètres des équations portant sur la politique économique. Les différences entre les résultats

du modèle original et le modèle avec variantes étaient imputées à l'impact de la modification de

politique économique. Le raisonnement consistant à analyser un effet différentiel toutes choses

- 5 -

égales par ailleurs n'est plus pertinent aujourd'hui en raison de la forte information des agents

économiques (existence néanmoins d'informations imparfaites et d'asymétries d'informations).

Autrement dit, le modèle macro-économétrique est un ensemble interdépendant et on ne peut en

conserver une partie fixe tout en modifiant une autre. Plus généralement, aucune politique

économique ne peut être déterminée en ignorant les modifications des anticipations, des

comportements des agents économiques.

- la question de la crédibilité et la définition de règles de la politique économique :

l'efficacité des dispositions de la politique économique va dépendre du comportement collectif des

agents économiques et leur adhésion à ces mesures sera fonction de la conviction de leur réussite,

c'est-à-dire de la crédibilité du dispositif (agents privés ou plus fréquemment aujourd'hui, les

marchés financiers). Pour prendre en compte les réactions des agents aux modifications de la

politique économique, les macro-économistes utilisent maintenant le concept de "règles". Une règle

de politique économique peut être définie comme la réponse systématique (et donc régulière) des

instruments de la politique économique aux circonstances et aux évolutions économiques.

L'avantage d'une règle est qu'elle peut être anticipée par les agents économiques et en cela, elle

répond à la critique exprimée par Lucas. Une règle n'est pas nécessairement une règle de constance

d'un certain ratio comme le taux de croissance d'un agrégat monétaire. Ainsi, dans le cadre d'une

règle, une action par un instrument monétaire peut être mise en place à la suite d'une évolution dans

un sens ou dans un autre de l'indice des prix ou du taux de change de la monnaie par rapport à une

devise étrangère. L'essentiel est que la même réponse systématique intervienne quand se produit la

même variation. Pour les pouvoirs publics, une règle n'est pas contraignante au point de leur enlever

toute marge de manœuvre : en effet, ils peuvent choisir le moment de leur intervention et les

instruments à utiliser pour réagir conformément à la règle. Deux questions se posent alors :

. la première consiste à caractériser les règles de comportement des autorités

publiques dans tel ou tel pays au cours de telle ou telle période ;

. la seconde est de chercher à déterminer la règle la meilleure parmi toutes celles que

les macro-économistes peuvent proposer.

Exemple d'application de cette double interrogation : la politique monétaire que suivra ou devra

suivre la Banque centrale européenne en union monétaire.

C - Une pratique délicate de la politique macro-économique

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%