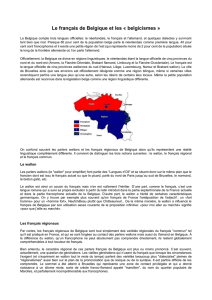

Le français de Belgique et les "Belgicismes"

135

Le lexique des variétés du français en Belgique

Asist. univ.drd. Oana Maria PĂSTAE

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

La présente étude examine les variétés linguistiques du français de Belgique par rapport au

français standard. Le français de Belgique constitue une variante régionale du français, et il est

caractérisé par des belgicismes, des wallonismes, des termes bruxellois locaux et des accents bien

particuliers. La variation régionale, en français, peut être abordée de deux manières, en

considérant que le français est un synonyme de la langue d’oïl, ce qui implique que tous les

dialectes romans du domaine d'oïl sont des variétés dialectales du français ou en se limitant à ce

qu'on appelle le «français régional», ensemble de variétés régionales dans le monde, qui restent

très proches du français standard.

1. Introduction

Répandu sur les cinq continents par suite de l'expansion coloniale, le français n'échappe pas

au sort de toutes les langues de grande extension : la variation ou la variété.

C’est à nous, les enseignants d’expliquer aux apprenants que toute langue est affectée par la

variation, voilà porquoi on parle du français pas «des» français pour justifier l’existence de

différences à l’intérieur de cette langue. Le dictionnaire TLFi donne les définitions suivantes pour

les lexies variété et variation :

Définition : variété

Source : TLFi

A. Caractère de ce qui est varié, qualité d'un ensemble dont les éléments sont différents. Synon.

diversité. Extraordinaire, extrême, grande, immense, inépuisable, riche variété; jolie, magnifique,

merveilleuse variété; manquer de variété; sans variété; d'une grande variété.

En partic. Caractère de ce qui est présenté de différentes manières. Variété du mouvement;

l'étendue et la variété du sujet. Et quelle variété de tons! De phrase en phrase elle imite Lavallière,

ou Sarah, ou Porel, ou la petite fille qui cause avec le petit garçon (RENARD, Journal, 1908, p.

1212).

P. méton. Ensemble des différences existant entre des choses, des actions, ou parmi des

personnes. Variété des couleurs, des sensations; variété des structures linguistiques; variétés

régionales du français.

[Dans une création littér., artist.] Qualité qui donne une impression de changement, de

renouvellement. Variété du style.

Définition : variation

Source : TLFi

A. Changement d'aspect, de degré ou de valeur. Présenter des variations; subir des variations. Il

ne voyageait presque jamais, mais il connaissait par cœur l'indicateur des réseaux et des variations

saisonnières (DUHAMEL, Nuit St-Jean, 1935, p. 148).

136

LING. Propriété d'un système linguistique de présenter des différences d'une part entre des états

successifs (variation historique) et d'autre part entre des emplois dus à la localisation géographique,

des emplois sociaux, institutionnels ou situationnels. Variation diachronique, géographique,

sociale; variation linguistique:

B. SC. Changement, écart, différence entre deux états.

Selon l’usager, les linguistes parlent de trois types de variations :

Diachronique - renvoie à l'évolution temporelle de la langue et partant à la situation

historique d'un locuteur ;

Diatopique - concerne la diversification spatiale de la langue et la localisation géographique

du locuteur. Le français québécois n'est généralement pas défini comme français régional, ce

qui est plutôt réservé aux variétés internes au territoire français, mais comme une variété

simplement géographique (septante, kot);

Diastratique – renvoie à la diversité sociale des locuteurs. C'est ici que l'on parle de

français populaire pour désigner la manière de parler de la classe sociale économiquement

défavorisée, essentiellement les ouvriers, car le facteur urbain est un élément définitoire de

la classe populaire que nous ciblons. Au Québec, au cours du XXe siècle, le grand centre

urbain qu'est Montréal a vu se développer un parler populaire dont les particularités relèvent

de plusieurs types de variations et d'une idée finalement assez commune du non standard.

Selon l’usage, on peut parler d’une variation diaphasique. La variation diaphasique est en lien

avec le répertoire dont dispose un locuteur pour s'adapter au degré de formalité de la situation, ou

pour véhiculer sa subjectivité. Cette notion implique un certain continuum des usages chez ce

locuteur, qui sélectionne, de manière fonctionnelle, les structures de la langue qui sont pertinentes

pour l'intervention langagière qu'il projette (français soutenu, neutre ou familier).

Gobard (1976, p.34) fait la distinction entre le langage vernaculaire qui est «local, parlé

spontanément, moins fait pour communiquer que pour communier, [lui] seul peut être considéré

comme langue maternelle (ou natale)» et le langage véhiculaire qui est «national ou régional, appris

par nécessité, destiné aux communications à l'échelle des villes». À l'occasion, le linguiste illustre

sa théorie en renvoyant à la situation du français au Canada et à l'avancée de l'anglais comme

langue véhiculaire à l'échelle mondiale (ibid., p. 38-39).

Au sein de toute communauté linguistique il y a de multiples variétés, parmi lesquelles on

distingue trois types principaux :

régionales (régiolectes),

sociales (sociolectes)

individuelles (idiolectes)

Des variétés régionales: le français parlé en Belgique, par exemple, diffère par plusieurs

aspects (accent, prosodie, phonétique, mais aussi lexique et morphosyntaxe) du français parlé à

Paris, à Rennes ou à Marseille. A l'intérieur de ce français de Belgique, le français parlé à Liège se

distingue à son tour du français parlé à Bruxelles ou à Mons: les accents sont différents, certains

Montois roulent les r, la plupart des Liégeois diront chique, là où les Bruxellois diront boule etc.

Des variétés sociales: l'observation courante nous l'enseigne, les individus ne parlent pas de

la même façon suivant leur classe sociale, à tel point que l'on détermine souvent la position sociale

d'un interlocuteur sur la base de son langage.

Enfin, des variétés individuelles, chaque individu en fonction de ses caractéristiques

physiologiques, de son histoire personnelle, s'exprime d'une façon particulière, avec un timbre de

voix plus ou moins grave. Tel individu, pour exprimer son ennui et son énervement face à une

situation, dira "X m'a énervé", un autre "X m'a échauffé ", un autre encore " X m'a cassé les pieds ".

Tous ces régionalismes provenant de plusieurs pays francophones peuvent être appelés

francophonismes, qu'ils soient d'origine française, belge, suisse, québécoise, antillaise,

mauricienne ou ivoirienne. Ils démontrent qu'il y a différentes façons d'employer la langue

137

commune, c'est-à-dire que plusieurs normes coexistent tout en demeurant du français. Cela étant dit,

les francophones se permettent de moins en moins d'ignorer la langue commune — le français

standard —, mais ils ne semblent plus hantés par les questions relatives à la «pureté», à la

«distinction» et à la «qualité».

Nous appellerons variétés linguistiques les formes de langage apparentées qui différent par

un certain nombre (arbitraire) de propriétés phonologiques, lexicales ou (plus rarement)

syntaxiques. Le terme arbitraire signifie qu'il y a des degrés de parenté entre les variétés

linguistiques.

Si nous analysons la situation du français en Belgique, Suisse et Québec, nous observons

que le français de Belgique constitue une variante régionale du français, et il est caractérisé par des

belgicismes, des wallonismes, des termes bruxellois locaux (ou brusseleir) et des accents bien

particuliers ; le français de Suisse, outre un accent, elle este caractérisée par des helvétismes (ou

des romandismes) et des germanismes ; le français du Québec se caractérise par ses archaïsmes,

ses québécismes (ou acadianismes en Acadie) et ses anglicismes. Évidemment, les phénomènes liés

au climat, au sol et à certaines réalités locales occasionnent souvent des régionalismes différents

pour les Belges, les Suisses, les Québécois et les Français.

Mentionnons des exemples connus en France, comme le repas du matin qui s'appelle le

petit-déjeuner, celui du midi, le déjeuner et celui du soir, le dîner, alors qu'au Québec, en Belgique

et en Suisse, on emploie respectivement déjeuner, dîner et souper. Rappelons qu'en Belgique et en

Suisse, on dit septante (70) et nonante (90), tandis qu'en Suisse, on privilégiera huitante (au lieu de

octante) dans les cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg, mais quatre-vingts dans les autres

cantons de Genève, de Neuchâtel, du Jura de Berne.

Pourquoi y a-t-il variation? Précisons que les deux aspects susceptibles de varier le plus

sont la prononciation (la phonétique) et le vocabulaire.

Les phonèmes varient parce qu'on ne place jamais les organes articulatoires (langue, lèvres…)

systématiquement de la même façon. Un son comme /o/ doit être vu comme une cible autour de

laquelle se répartissent différentes réalisations du /o/. Certaines prononciations apparaîtront plus ou

moins prestigieuses et seront reprises par certains groupes sociaux comme marque d'identité. En

Belgique les voyelles longues connaissent une belle vitalité, remarque Henriette Walter (1998, p.

167), par exemple pâte se prononce avec une voyelle de même timbre que dans patte mais en

traînant plus longuement sur cette voyelle, tandis que la voyelle de patte est toujours beaucoup plus

brève.

Le vocabulaire varie parce que les langues ne sont pas précises et exactes, contrairement à

ce que croient plusieurs personnes. Les langages de programmation sont précis et immuables mais

personne ne s'en servirait dans la vie quotidienne. Pour fonctionner comme moyen de

communication humain, la langue (le lexique) doit pouvoir être flexible (permettre l'extension

métaphorique) et sous-déterminée parce que la langue est faite pour s'adapter à des situations

nouvelles. Ainsi, dans les années 70, l'emploi de l'expression naviguer sur Internet aurait été mise

sur le compte de l'ingestion de substances hallucinogènes. Par contre, en 1990, des termes comme

site ou naviguer ont pris par analogie (par extension métaphorique) un sens qu'ils n'avaient pas il y

a dix ou vingt ans. Une grande partie du lexique repose sur l'extension métaphorique (caresser un

projet, frapper l'imagination...).

1. Wallon, Français régionaux et Français « commun » de Belgique

On confond encore souvent les parlers wallons et les français régionaux de Belgique alors

qu’ils représentent une réalité linguistique complètement différente.

Le Petit Robert considère encore le wallon comme «une variété régionale du français en

Belgique», ce qui est loin d’être exact du point de vue linguistique.

138

TLFi donne la définition suivante: «Dialecte gallo-roman d'une partie de la Wallonie; p. méton.,

l'une des variétés de ce dialecte. Parler wallon. L'aire du wallon proprement dit se subdivise en

quatre variétés: l'est wallon (avec Liège comme ville principale), l'ouest wallon (Charleroi-

Nivelles), le centre wallon (Namur) et le sud wallon (...) (Neufchâteau).»

Il convient de distinguer les trois notions suivantes: le wallon, le français régional et le français

commun :

Les parlers wallons (le "wallon" pour simplifier) font partie des "Langues d’Oïl" et se

situent donc sur le même plan que le francien dont est issu le français actuel ou que le picard, parlé

du nord de Paris jusqu’au sud de Bruxelles, le normand, le breton gallo, le poitevin, le champenois,

le morvandiau etc.

Le wallon est ainsi un cousin du français mais n’en est nullement l’héritier (le penser est aussi faux

que de croire que l’homme descend du singe). Comme le français, c’est une langue romane qui a

suivi sa propre évolution à partir du latin introduit dans la partie septentrionale de la France actuelle

et dans la partie francophone actuelle de la Belgique.

Les "français régionaux" de Belgique sont tout simplement des variétés régionales (on dit

aussi dialectes) du français "commun" tel qu’il est pratiqué en France, et qui se sont forgées au

contact des parlers wallons mais aussi du flamand en Belgique. A la différence du wallon qu’un

francophone ne peut absolument pas comprendre directement, ils restent globalement

compréhensibles à tout locuteur de français.

Bien entendu, le caractère régional de ces parlers français de Belgique est plus ou moins prononcé.

C’est souvent, actuellement, une question de générations. Les vieilles générations qui n’usent du

français que lorsque les circonstances l’exigent (et s’expriment en wallon tout le reste du temps)

parlent des variétés beaucoup plus "dialectales" pleines de "régionalismes" aussi bien sur le plan de

la prononciation que du lexique ou de la syntaxe. Il est parfois difficile de les comprendre. Le

sommet a été atteint à Bruxelles qui représente une zone de contact privilégiée et qui a donné

naissance à un idiome mixte, sorte de créole franco-flamand appelé "marollien" du nom du quartier

populaire de Marolles qui a été en grande partie détruit à l’occasion de l’édification du Palais de

Justice, et parfaitement incompréhensible aux francophones.

Le "français commun" : en théorie, il s’agit ni plus ni moins du français standard tel qu’il

est parlé en France. En pratique cependant, un locuteur belge francophone manie souvent deux

registres de langue : un niveau où la prononciation est plus surveillée (très proche ou identique au

français standard) et un niveau où elle est beaucoup plus relâchée et où l’influence des français

régionaux de Belgique est encore sensible. C’est à ce niveau d’un français "commun" de Belgique,

et seulement à ce niveau, qu’on peut parler de "belgicismes". En effet, s’il s’agit d’une variété

régionale belge du français bien identifiée, il n’y a plus lieu de parler de "belgicismes" puisque c’est

précisément la définition d’un dialecte d’être "régionalisé" (donc fondé, dans le cas de la Belgique,

sur des "belgicismes").

On entend donc par belgicismes (en se limitant au domaine lexical) toute expression en

usage dans le français "commun" de Belgique et qui n’appartient pas au français de France. C’est

par ces "belgicismes" lexicaux qu’on peut normalement reconnaître un locuteur belge de langue

maternelle française, bien mieux qu’au travers du soi-disant "accent belge" qui est une notion très

subjective.

Donc toute particularité du parler français de Belgique qui la différencie du français de

France, qui est considéré comme la norme, peut être un belgicisme. La classification de belgicismes

a, dans ce contexte, une connotation plutôt péjorative. Mais, comme les préjugés contre les

belgicismes se montrent de plus en plus sans raison, il y a déjà des linguistes qui s’efforcent de

priver certains belgicismes de cette connotation négative en les appelant «de bon aloi».

Depuis un certain temps on a même essayé de différencier les belgicismes d’après l’espace

géolinguistique où ils sont répandus. Les mots en usage sur tout le territoire belge francophone sont

139

appelés également panbelgicismes ou statalismes, les belgicismes en usage dans une région limitée

sont appelés régionalismes belges ou français régional belge.

Les différences entre le français de Belgique et celui de France apparaissent sur tous les

plans de la langue (phonétique, phonologique, morphologique, lexical ou syntaxique) et sont assez

nombreuses. Mais étant donné l’étendue restreinte de notre étude, nous nous bornons à rappeler

celles qui nous paraissent les plus marquantes c’est-à-dire celles sur le lexique.

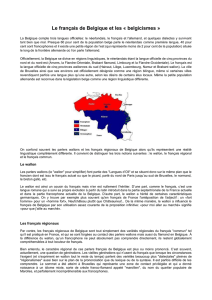

Les expressions proposées dans le tableau ci-dessous ont plusieurs origines. Mais

globalement on peut les regrouper dans deux grandes catégories selon qu’elles tirent leur origine

d’une évolution lexicale "interne" (par des procédés identiques à ceux qui commandent la

production du lexique du français de France) ou d’apports "externes", (phénomène général de

l’emprunt) en provenance soit de variétés régionales du français de Belgique, du flamand (certains

parlent alors de "flandricismes") ou encore du wallon ("wallonismes").

Nous proposons ci-dessous un florilège des "belgicismes" parmi les plus courants :

Tableau 1: Particularités lexicales de la Belgique

Français de Belgique

Français de France

l'auditoire

salle de cours (à l'université)

le pain français

la baguette

la baguette

la bloque

la préparation aux examens

la praline

un bonbon au chocolat fourré

la brosse

le balai

septante

soixante-dix

nonante

quatre-vingt-dix

caillant

très froid

le tapis-plain

la moquette

le chicon au gratin

l'endive

le torchon

la serpillière

la drache

très grosse pluie

l'essuie

la serviette

le copion

l’antisèche

l’essuie

le torchon

le bourgmestre

le maire

le GSM

le portable

la casserole à pression

la cocotte minute

spéculoos

biscuit au sucre candi

kot

chambre d'étudiant, d'où koter : loger dans

une petite chambre.

navetteur

personne qui fait chaque jour un long trajet

entre son domicile et son travail, elle fait la

navette.

régent

professeur qui enseigne les premiers trois

années

Avoir une brique dans le ventre

Aimer sa maison

Il fait cru

Il fait froid

Ne pas acheter un chat dans un sac

Ne pas acheter quelque chose sans

connaître

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%