Émile Durkheim.Clémentine - prepa-bl

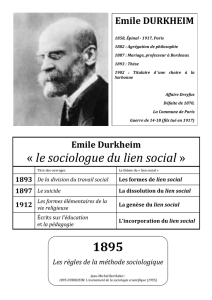

Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique,

Presses universitaires de France, édition Quadrige, 1894

Fiche de lecture :

Préface de la première édition :

Une science des sociétés ne peut consister en « une simple paraphrase des préjugés

traditionnels », il faut qu'elle « fasse voir les choses autrement ». Ainsi il ne faut pas se

laisser intimider par les résultats des recherches (« Si chercher le paradoxe est d'un sophiste,

le fuir, quand il est imposé par les faits, est d'un esprit sans courage ou sans foi dans la

science »).

C'est aussi pourquoi, avant de juger les affirmations du sociologue, il faut être sûr de les avoir

bien comprises : si on dit que le crime est un fait normal dans la société (comme la douleur

peut l'être dans le corps humain), c'est bien à la condition de le haïr et de le réprimer.

Néanmoins il y joue un rôle (la douleur nous prévient d'une maladie par exemple, et quelqu'un

qui ne la connaîtrait pas ne serait pas humain !).

Préface de la seconde édition : Les formules développées dans cet ouvrage sont destinées à

évoluer et à être retravaillées avec la pratique de la sociologie.

Chapitre I : QU'EST-CE QU'UN FAIT SOCIAL ?

Il y a des faits sociaux : le rôle de père, d'époux, le système de monnaies par ex existaient

avant que je ne sois né, et continueront d'exister après ma mort. De plus ils sont doués d'une

force de coercition, qui ne se ressent peut-être pas quand je m'y conforme mais qui s'affirme

(sous différentes nuances) dès que j'essaie de m'y opposer.

Faits sociaux : → « manières d'agir, de penser et de sentir, qui sont extérieures à

l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent

à lui ».1Cette définition ne vise pas à donner une philosophie du fait social mais un critère (la

contrainte) par lequel on puisse le reconnaître, ce n'est donc pas forcément la seule possible.

Cette contrainte est le plus souvent intériorisée par l'individu.

→ une deuxième définition : des faits généraux (=répandus) qui ont une existence propre

indépendante de ses manifestations individuelles, d'où l'utilisation des statistiques afin de

pouvoir « observer à l'état de pureté » les faits sociaux, car ils expriment « un certain état de

l'âme collective ». Mais attention, si le fait social est général c'est parce qu'il est collectif (ie

plus ou moins obligatoire), et non l'inverse.

Chapitre II : REGLES RELATIVES A L'OBSERVATION DES FAITS SOCIAUX

Règle fondamentale : considérer les faits sociaux comme des choses.2

I) Phase antérieure au développement de toute science : des concepts formés par la pratique et

pour elle (représentations non forcément justes mais qui permettent de penser la réalité) = des

prénotions, dont il faut se méfier.

Il faut partir d'observations empiriques pour ensuite peut-être trouver des lois, et non prendre

des idées pour l'objet de la science. La morale est elle aussi le simple développement d'une

idée initiale. Il en va de même pour l'économie politique : par ex la loi de Say n'a jamais été

établie inductivement. Il n'y a aucune loi de l'école classique qui puisse réellement être

qualifiée de « naturelle ».

Les faits sociaux doivent être traités comme des choses parce qu'ils sont des données

directement accessibles, contrairement aux idées. Cette réforme dans la sociologie est

comparable à celle qui s'est opérée en psychologie (considérer les états de conscience de

l'extérieur et non du point de vue de la conscience de l'individu analysé).

II) Il faut mettre en place une rigoureuse discipline méthodologique :

1° Écarter systématiquement toutes les prénotions, la difficulté majeure étant que parfois nous

y sommes attachés (croyances politiques, religieuses...).

2° Définir de façon objective l'objet de la recherche, c'est-à-dire en fonction de propriétés qui

sont inhérentes aux phénomènes étudiés. Pour cela il faut utiliser les caractères

extérieurement visibles et la définition doit comprendre tous les phénomènes répondant à ces

critères (et non par exemple effectuer un tri : celui-ci ne serait fondé que sur une idée

préconçue). Le concept vulgaire de l'objet peut servir d'indicateur à la définition sociologique

mais il peut arriver qu'il ne soit pas identique à celle-ci. C'est ainsi que les sauvages ne sont

pas dépourvus de morale, car le signe extérieur de la morale est « une sanction répressive

diffuse » (et il ne faut fonder notre jugement sur la présence de notre morale dans leur

société).

3° Il faut utiliser des caractères extérieurs les plus objectifs possibles. Pour cela il faut trouver

un caractère présent dans les règles juridiques, morales, les dictons populaires etc.. qui

constituera un point de repère objectif.

Chapitre III : REGLES RELATIVES A LA DISTINCTION DU NORMAL ET DU

PATHOLOGIQUE

La science peut-elle permettre une telle distinction ? Une théorie répandue voudrait que la

science ne serve qu'à décrire et expliquer des faits, et à donner les moyens à la réalisation

d'une fin déterminée à l'avance (= la méthode idéologique). Néanmoins la mise en place de

ces moyens constitue déjà une fin en soi, ainsi cette théorie montrerait en fait que la science

ne sert strictement à rien.

I) Comparaison avec la maladie chez un organisme (étudiée par le biologiste) afin de trouver

le critère permettant de distinguer normal et pathologique (ou morbide), ie donc un critère de

la maladie :

Ce critère ne peut pas être la souffrance (pas forcément liée à la maladie), on ne peut pas non

plus dire que la santé est la parfaite adaptation à un milieu (quelle serait la parfaite ?→ il

manque un critère. Il est d'ailleurs possible qu'on ne l'ai pas sous les yeux.), ni que la maladie

est ce qui affecte nos chances de survie (la vieillesse est normale et a pourtant le même effet).

De plus ce dernier critère serait inapplicable, les comparaisons étant beaucoup plus difficiles

en sociologie qu'en biologie et l'établissement d'une moyenne de vie étant impossible

concernant les sociétés... Enfin cela ne mènerait qu'à considérer que tel phénomène pourrait

être mauvais pour la société → encore une fois on veut trop tôt chercher à définir la nature de

ces phénomènes.

=> critère de normalité : la généralité. Mais attention :

→ ce critère ne peut être propre qu'à une espèce sociale donnée

→ et ne peut être appliqué qu'à une phase propre du développement d'une société.

II) Chercher les causes de la normalité de fait (=généralité) d'un phénomène permet de l'ériger

en normalité de droit (= utilité à la société) [un état peut être normal de fait sans avoir

aucune utilité → n'est donc pas normal de droit], et de rendre la pratique plus facile (en

connaissant les causes on saura mieux, dans un cas particulier, distinguer le normal du

pathologique).

Lorsqu'une société est dans une période de transition il s'avère nécessaire de procéder ainsi car

un fait autrefois normal de droit peut ne subsister que par « la force aveugle de l'habitude ».

Attention néanmoins, il ne faut substituer cette méthode à la précédente ni l'employer en

premier (tout ce qui est utile n'est pas forcément normal : ex il n'est pas normal de prendre des

médicaments).

III) Il faut appliquer cette procédure car cela nous permet d'éviter des erreurs et d'apporter un

autre éclairage sur les faits observés. Illustration du crime : normal (plusieurs arguments sont

avancés, cf notamment la critique externe qui en reprend un) et utile à une société (parfois

précurseur d'un changement dans la morale, par exemple).

De plus ce critère ne peut être écarté car si l'on ne considérait pas comme normal ce qui est

général cela signifierait qu'on appliquerait des critères subjectifs à ce que l'on considère

normal.

Chapitre IV : REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DES TYPES SOCIAUX

cf Chap III, I) : il faut donc constituer ces espèces sociales et en faire une classification.

Espèce sociale : notion qui permet un moyen terme entre le « nominalisme des historien » (il

n'y a que des sociétés hétérogènes sans aucun rapport entre elles) et le « réalisme extrême des

philosophes » (une nature humaine).

I) Pour cela il ne faut surtout pas étudier chaque civilisation → l'objectif de la classification

est de gagner du temps (de plus il n'est pas certain qu'on puisse finalement aboutir à un

résultat par cette méthode). La solution : chaque société est formée de parties qui sont des

sociétés plus simples qu'elle, issues du passé → il faut donc trouver la société la plus simple

qui ait jamais existé.

II) Société simple = avec une absence complète de parties → idéal type : la horde, qui se

retrouve à l'état de clans dans des sociétés un peu moins simple, l'existence de clans nous

autorisant à supposer qu'il y a d'abord eu des sociétés plus simples. On met ensuite en place

une classification de sociétés de plus en plus complexes (ce ne sont ici que des pistes qui

devront être exploitées).

III) On peut parler d'espèces sociales pour la même raison qu'il y a des espèces en biologie, la

seule différence étant qu'il n'y a pas de continuité entre les différentes générations de sociétés.

Chapitre V : REGLES RELATIVES A L'EXPLICATION DES FAITS SOCIAUX

I) La sociologie ne consiste pas uniquement à expliquer le rôle des phénomènes étudiés, mais

aussi à expliquer comment ils sont nés et ce qu'ils sont 3. En effet l'utilité d'un phénomène

n'explique pas son existence : un fait peut exister sans être utile ou peut changer de fonction.

De plus expliquer le fait par la finalité c'est donner une certaine contingence à l'existence de

ce fait, or lorsque l'on pratique l'analyse sociologique on s'aperçoit que les faits sociaux (qui

parfois ne semblent avoir de but précis) se produisent avec une certaine régularité dans de

mêmes circonstances.

Il faut donc rechercher la cause, et cela d'ailleurs avant de chercher à déterminer les effets car

ceux-ci seront plus facile à trouver après. Néanmoins il faut quand même chercher les effets

afin de savoir si le fait social étudié est nuisible à la société.

II) La méthode pour étudier les faits sociaux ne doit pas être psychologique (analyse des

consciences individuelles) car cela reviendrait à dénaturer les faits sociaux, qui ne peuvent

résulter d'une simple addition des comportements individuels puisqu'ils exercent sur ces

derniers une force coercitive. Dire que la société n'est que la somme des individus reviendrait

(par analogie) à dire que les phénomènes biologiques s'expliquent par les phénomènes

inorganiques ! → « un tout n'est pas identique à la somme de ses parties ». Par

l'association, les consciences individuelles constituent une individualité psychique d'un genre

nouveau (d'où la notion de « conscience collective »).

→ deux règles : 1) La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits

sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. 2) La fonction d'un

fait social doit toujours être recherchée dans le rapport qu'il soutient avec quelque fin

sociale.

III) L'origine première de tout processus social de quelque importance doit être recherchée

dans la constitution du milieu social interne (= l'ensemble formé de la réunion des faits

sociaux), et non par ce qui peut être externe à la société étudiée.

Les éléments du milieu social interne = les personnes et les choses (objets, mais aussi mœurs,

monuments littéraires ou artistiques...). Ces dernières ne peuvent donner l'impulsion aux

transformations sociales (néanmoins elles pèsent sur la vitesse et la direction de celles-ci), le

facteur actif est donc le milieu humain et c'est surtout sur celui-ci que doivent se concentrer

les recherches des sociologues. → deux paramètres agissent : le nombre de unités sociales (=

« volume de la société ») et le degré de concentration de la masse (= « densité dynamique »),

ie le nombre des individus qui sont en relation morale (vivent une vie commune). Tout

accroissement dans le volume et dans la densité dynamique des sociétés → vie sociale plus

intense → modification des conditions fondamentales de l'existence collective.

En considérant le milieu social comme facteur déterminant de l'évolution collective on rend

possible la causalité : sinon il faudrait considérer que l'évolution vient du passé. Or il n'y a pas

de causalité en histoire.

IV) Ces règles donnent une certaine conception de la vie collective, qui ne ressort ni du

contractualisme (la société est créée par un lien artificiel) ni de la théorie du droit naturel (la

vie en société est spontanée de par la nature même de l'être humain) : la société est bien due à

ce qu'une force domine les individus, mais de façon naturelle.

Chapitre VI: REGLES RELATIVES A L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Seule la méthode comparative (ou « expérimentation indirecte ») peut être utilisée en

sociologie4. → il nous faut donc postuler : A un même effet correspond toujours une même

cause. (ie l'existence de la relation de causalité).

Et dans la méthode comparative, seule celle des variations concomitantes convient, mais il

faut interpréter les résultats obtenus et les vérifier à l'aide de comparaisons nouvelles. Si l'on

s'aperçoit que ces faits n'ont en fait aucun lien direct alors il faut chercher un troisième

phénomène.

Cette méthode est l'instrument par excellence des recherches sociologiques, car elle seule

n'implique pas qu'il faille dresser un inventaire complet des phénomènes : quelques faits

suffisent. Néanmoins pour être rigoureux il faut comparer non des variations isolées mais des

séries de variations, qui peuvent comprendre des faits provenant :

- d'une seule société, ce qui suffit lorsque les faits étudiés sont d'une grande généralité et que

nous disposons d'informations statistiques assez étendues et variées

- de plusieurs sociétés de même espèce lorsqu'il s'agit d'une institution, d'une règle juridique

ou morale... Ne s'applique qu'aux phénomènes qui ont pris naissance pendant la vie des

peuples comparés, or ils sont beaucoup moins nombreux que les phénomènes transmis.

- de plusieurs espèces sociales distinctes : On ne peut expliquer un fait social de quelque

complexité qu'à condition d'en suivre le développement intégral à travers toutes les espèces

sociales. Mais pour faire des comparaisons il suffit de considérer le fait social dans plusieurs

espèces sociales au même stade.

Conclusion : Cette méthode est :

- indépendante de toute philosophie, même si à mesure de son développement elle fournira

des matériaux à la réflexion philosophique. Elle sera tout aussi indépendante des doctrines

individualiste, communiste ou socialiste « auxquelles elle ne saurait reconnaître de valeur

scientifique, puisqu'elles tendent directement, non à exprimer les faits, mais à les réformer ».

En revanche elle fournit une attitude de réflexion (respectueuse mais non fétichiste) sur les

institutions.

- objective (les faits sociaux s'imposent à nous par la contrainte).

- exclusivement sociologique : il est possible de traiter les faits sociaux scientifiquement sans

les dénaturer, et un fait social ne peut être expliqué que par un autre fait social, ce qui est

possible en considérant le milieu social interne comme le moteur principal de l'évolution

collective.

Critique interne :

Il nous faut tout d'abord souligner la rigueur avec laquelle l'auteur de cet ouvrage majeur s'est

appliqué, tout le long de son ouvrage, à exposer sa thèse. En effet il met systématiquement en

place un raisonnement logique qui s'appuie sur des démonstrations, illustrées d'exemples.

Souvent il apporte même plusieurs preuves à une affirmation. Le contenu est donc solide, et il

est important de le souligner afin de rendre un juste hommage à cet ouvrage, qui s'impose

aujourd'hui comme l'un des grands textes fondateurs de la sociologie.

Émile Durkheim applique donc systématiquement sa méthode sur les exemples. Néanmoins

une de ses illustrations (p.107, chap.V, II) s'avère être tout à fait erronée : en effet il s'appuie

sur une notion qui n'a jamais été réellement scientifique, celle de race. Il pêche par cela même

qu'il critique5, puisqu'il a pris une conception répandue de l'humanité mais non

scientifiquement prouvée. En effet si des différences organiques et psychiques peuvent exister

entre les différents membres de l'espèce humaine, elles ne recoupent absolument pas celles de

« race », distinction que Durkheim utilise comme si elle constituait un acquis de la recherche

scientifique, ce qui constitue bien son erreur puisque, pour une fois, il oublie de revenir sur la

façon dont a été établie cette distinction.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%