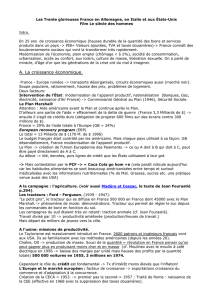

Comment nous sommes devenus américains

LES TRENTE GLORIEUSES

Doc. 1 - Comment nous sommes devenus américains

L 'état de l'Europe en 1945 est désespérant. De nombreuses villes ne sont plus que ruine, la plupart

des infrastructures sont détruites, la nourriture est rationnée et la famine menace. Le remède doit être

massif et global. L'Europe va alors bénéficier de la conjonction de nombreux facteurs. Tout d'abord,

l'administration américaine compte encore des adeptes de la politique de relance keynésienne qui a

fait ses preuves lors du New Deal en 1933. Ils ont l'oreille des démocrates. Ensuite, l'économie du

pays, qui a beaucoup contribué à l'effort de guerre, risque de se retrouver en surproduction, faute de

clients européens solvables. Le patronat américain est favorable à des mesures fortes. Enfin, dopé

par la pauvreté, le Parti communiste séduit un électeur sur quatre en France comme en Italie. Redres-

ser l'Europe permet de juguler l'avancée du communisme, en ce début de guerre froide. Cet argument

convaincra les républicains de soutenir, paradoxalement, un engagement massif de l'État.

Le programme de redressement de l'Europe, « European Recovery Program », concocté par les Amé-

ricains, sera baptisé par la suite plan Marshall, après le discours du secrétaire d'État tenu à Harvard il

y a tout juste soixante ans. Il repose sur trois objectifs clairs : endiguer l'expansion du communisme en

finançant le redressement de l'Europe, lutter contre le nationalisme en favorisant le dialogue intra-

européen, éviter la crise économique en créant des débouchés aux produits américains. Son applica-

tion est en revanche extrêmement souple. C'est là que réside très certainement la clé de son succès.

Les choses vont aller très vite. Un mois après le discours de George Marshall, seize pays fondent à

Paris le Comité de coopération économique européenne (CCEE) qui deviendra le 16 avril 1948 l'Or-

ganisation européenne de coopération économique (OECE) - ancêtre de l'Organisation de coopéra-

tion et de développement économiques - OCDE -, dans le but de coordonner les dépenses de recons-

truction. Ils seront rejoints en 1949 par l'Allemagne. Le plan entrera officiellement en vigueur le 2 avril

1948 avec la création de l'Administration de coopération économique (Economic Cooperation Admi-

nistration, ECA), qui gère le plan Marshall.

L'aide est versée en deux fois : dans un premier temps, Washington avance les fonds en dollars en

payant directement les fournisseurs, les entreprises françaises versant la contre-valeur en francs sur

un compte spécial du Trésor, ce qui leur permet de s'équiper sans avoir à rechercher des devises.

Dans un deuxième temps, les États-Unis autorisent le gouvernement français à affecter cette contre-

valeur à des dépenses d'investissement. De 1948 à 1951, l'ECA fournira près de 14 milliards de dol-

lars à l'Europe, soit environ 125 milliards d'euros actuels, dont 20 % pour la France.

Mais le plan Marshall ne se limite pas à l'aide financière. L'objectif est aussi d'assurer la suprématie

du modèle américain. Des « missions de productivité » sont dépêchées outre-Atlantique. Environ 4

000 Français seront du voyage. Ils découvrent alors ébahis le fossé entre les deux pays. Le facteur de

Jour de fête, le film de Jacques Tati, découvrant la productivité du service postal américain en est la

parfaite illustration.

Le plan Marshall a été une réussite éclatante. Les économies européennes se sont fortement redres-

sées, ouvrant la voie aux « trente glorieuses », les pays bénéficiaires prennent l'habitude de discuter

ensemble, point de départ de l'Union européenne, et enfin les États-Unis ont imposé leur modèle de

société. Abreuvés de sodas et de westerns, les Européens sont définitivement conquis par l'Ouest.

JACQUES-MARIE VASLIN Le Monde - 26.06.07

Doc. 2 - De Gaulle et les nationalisations

(…) Pourtant, c'est à l'époque où le général de Gaulle exerçait pour la première fois le pouvoir, en

1944-1945, que fut entreprise la plus grande vague de nationalisations de l'histoire de la France,

avant même celle de 1981 lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir.

Certes, le contexte politique se prêtait à de telles mesures puisque les forces de gauche étaient alors

très puissantes : le Parti communiste, « premier parti de France », recueillit près de 29 % des voix lors

des élections législatives de 1946, et la SFIO (l'ancêtre du Parti socialiste) 26,3 %. Au sein des ins-

tances issues de la Résistance intérieure comme du Gouvernement provisoire de la République fran-

çaise, un large consensus s'était constitué pour créer un vaste secteur public constitué non seulement

des entreprises nationalisées pour fait de collaboration, mais aussi de celles présentant un intérêt vital

pour l'économie nationale.

Le général de Gaulle lui-même, lors de son « discours de Chaillot », le 12 septembre 1944, avait ac-

cepté l'idée que « les grandes sources de la richesse » soient appropriées par la collectivité. La Cons-

titution de 1946 précisera d'ailleurs que « tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert

les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la col-

lectivité ».

Une partie seulement des nationalisations eurent lieu alors que le général de Gaulle était au pouvoir :

le 14 décembre 1944, une ordonnance instituait les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-

Calais, dirigées par un directeur général et un comité consultatif composé pour un tiers de représen-

tants syndicaux. Le 16 janvier 1945, les usines de Louis Renault, mises sous séquestre le 4 octobre

1944 pour collaboration économique avec les nazis, puis transformées le 15 novembre en Régie na-

tionale des usines Renault, étaient nationalisées. Le 9 avril 1945, le constructeur de moteurs d'avion

Gnome et Rhône, qui avait aussi travaillé pour les Allemands, est transformé en Société nationale

d'études et de construction de matériel aéronautique (Snecma). Le 26 juin 1945, l'État étend sa prise

de participation dans des entreprises de transport aérien qui constitueront par la suite Air France, en

1948. Le 2 décembre 1945 sont nationalisées la Banque de France et quatre grandes banques de

dépôt (la Société générale, le Crédit lyonnais, le Comptoir national d'escompte, la Banque nationale

pour le commerce et l'industrie). Ces dernières nationalisations firent l'objet d'un vif débat entre les

partis de gauche, qui souhaitaient que l'État contrôle l'ensemble des établissements bancaires, et le

général de Gaulle, qui obtiendra que les banques d'affaires restent privées.

Les autres grandes nationalisations eurent lieu en avril 1946, donc après le départ du général, le 20

janvier 1946 : celle de 34 compagnies d'assurances (contrôlant 60 % du capital détenu par l'ensemble

des 900 sociétés alors existantes), et celle des secteurs de l'électricité et du gaz, prévues par la loi du

8 avril. Celle-ci faisait passer sous contrôle public plus d'un millier d'entreprises privées de production,

transport, distribution, importation et exportation d'électricité. Elle créait un service public appelé «

Électricité de France ». Il ne s'agissait pas d'une administration, mais d'un établissement autonome à

visée industrielle et commerciale, géré par un conseil d'administration. La même loi créait un orga-

nisme similaire dans le secteur du gaz, Gaz de France.

Ces deux grandes entreprises nationales devaient permettre d'harmoniser et rationaliser les tech-

niques de production et le système de distribution, de minimiser les coûts grâce aux économies

d'échelle, de favoriser la recherche (qui permettra la mise sur pied de la filière française d'énergie

nucléaire civile), de mettre ces énergies à la disposition de tous les Français pour le même tarif, quel

que soit leur lieu d'habitation.

Ces dernières nationalisations furent élaborées par Marcel Paul, ministre communiste de la production

industrielle, et complétèrent la nationalisation du secteur de l'énergie par la loi du 17 mars 1946, qui

regroupait l'essentiel des entreprises de combustibles minéraux en créant les Charbonnages de

France.

A l'issue de ces nationalisations, l'État contrôlait 98 % de la production de charbon, 95 % de celle

d'électricité, 58 % du secteur bancaire, 38 % de l'industrie automobile, soit environ 15 % du produit

national brut. Même si cette vague de nationalisations ne procédait pas de la seule volonté du général

de Gaulle, qui était loin de souhaiter, comme l'observe Jean-Pierre Rioux dans La France de la Qua-

trième République, (Le Seuil, 1980), « la nationalisation-punition, la spoliation, le contrôle tatillon des

syndicats... » , le futur président de la Ve République était cependant d'accord avec la gauche sur le

fait que l'État avait à jouer un rôle majeur dans l'économie nationale. Comme il le dira plus tard, « la

politique ne se fait pas à la corbeille ». Et sans ce volontarisme gaullien, il n'y aurait sans doute eu ni

Concorde et Airbus, ni filière française d'énergie nucléaire civile, ni TGV, ni fusée Ariane...

PIERRE BEZBAKH - Le Monde - 03.02.04

Doc . 3 - 1945 : la fin de l'insécurité sociale

La « sécu » vient d’atteindre l’âge légal de la retraite. Et pourtant, née il y a soixante ans, avec les

ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, elle semble promise à une belle longévité, tant cette dame

d’un âge certain apparaît comme une de ces masses de granit posées sur le sol pour fixer une société

sans cesse menacée par les formes diverses d’ « insécurité » sociale.

«La Sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances, il disposera des

moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions dé-

centes». Ainsi Alexandre Parodi, ministre du Travail, définissait-il l’ambition des pères fondateurs du

régime général en 1945.

« Cette unanimité, cette communauté d’orientation de l’effort social résultent de la conjonction de

deux courants d’idée d’origine très différente : c’est, d’une part, la tendance à combattre la misère au

nom de la morale et de la justice, la volonté d’abolir le besoin ; c’est d’autre part, l’effort constant de la

classe ouvrière pour s’affranchir de sa situation de dépendance, pour réagir contre un complexe

d’infériorité dont l’une des causes profondes tient à l’insécurité dans laquelle se trouvent les salariés, à

l’incertitude du lendemain pesant sur tous ceux qui vivent de leur travail ». Ainsi s’exprimait en juin

1948 Pierre Laroque, qui peut être considéré comme le père de la Sécurité sociale.

Une « sécu » qui marquait une véritable « révolution » dans la condition du salarié. Moyennant une

cotisation aux assurances sociales, répartie entre le salarié pour 6% du salaire et de l’employeur pour

10%, la « sécu » couvrait les risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail.

Remboursement des frais médicaux à 80%, indemnités journalières en cas de maladie, droit à une

retraite, capital-décès entraient désormais dans la vie quotidienne de 9 millions de Français et de leur

famille.

Une « sécu » qui, comme les « vraies » révolutions , devait plus à la qualité des compromis qu’aux

victoires des forces populaires contre celles d’un capital assoiffé de profit.

Dans une des plus belles études consacrées à cette question, Henri Hatzfeld écrit : « Dans la mesure

où la Sécurité sociale a été, dans nos sociétés, la réponse la plus cohérente au défi du paupérisme,

s’interroger sur les origines de cette institution, c’est en même temps s’interroger sur les forces qui

sont à l’oeuvre au sein des sociétés capitalistes et sur les possibilités dont ces sociétés disposent de

se modifier, de se transformer, de se réformer. La Sécurité sociale a-t-elle été la concession consentie

par les capitalistes désireux de sauver leurs privilèges ou a-t-elle été une conquête ouvrière ? »

Les deux, bien évidemment, même s’il est difficile de faire comprendre à des Français marqués par

les clivages de la Révolution française et les pesanteurs idéologiques que progrès social et profit peu-

vent faire bon ménage.

En fait, la « sécu » est fille de la révolution industrielle amorcée en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle

et diffusée en Europe dans la première moitié du XIXe siècle. Déraciné des campagnes où

s’exerçaient les solidarités naturelles et où s’assuraient les subsistances, l’ouvrier d’industrie se trouve

alors exposé à des risques d’une nouvelle nature. Contraint de vendre sa force de travail pour assurer

son existence et celle de sa famille, il est alors soumis à cette « incertitude de l’existence » à laquelle

n’étaient pas soumis l’esclave ou le serf. Ce n’est pas tant le niveau du salaire qui créait cette incerti-

tude que le risque de ne pas en percevoir à cause de la maladie, de l’accident ou de la vieillesse.

Telle était la redoutable rançon de la liberté du travail. « Il n’ est qu’un état de société dans lequel on

pût fermer tout accès à l’indigence, écrivait en 1839 le baron de Gérando, ce serait celui où, comme

dans le régime d’esclavage des anciens, dans le servage féodal, dans le régime des corporations,

partout où le travail est asservi, la classe inférieure de la société abdiquerait son indépendance, achè-

terait à ce prix sa sécurité par la protection obligée de ses maîtres, au prix de sa dignité morale et

même d’une forte portion de son bien-être matériel. » Tel était bien l’enjeu du progrès matériel que

promettait la révolution industrielle : revendiquer sa liberté … mais en assumer les risques.

Trois « forces » vont alors concourir à éliminer ce risque pour édifier une plus grande « sécurité »

sociale : les socialistes et les premiers communistes qui accusent le « capital » de provoquer cette

insécurité pour disposer d’une « armée de réserve » à merci, les chrétiens qui veulent éliminer les

haines et les rancunes provoquées par l’essor de l’industrie et les conservateurs qui veulent bâtir un

État social susceptible de mettre un terme aux agitations incessantes provoquées par les boulever-

sements de cette révolution industrielle. Et comme souvent, ce sont les conservateurs qui sont les

plus « révolutionnaires ». Ainsi, c’est le chancelier Bismarck qui inaugure par les lois de 1883, 1884 et

1889 l’avènement en Allemagne d’un Etat-Providence garantissant aux ouvriers de l’industrie une

indemnisation en cas de maladie, d’accident et de vieillesse, avec cette formule qu’on lui prête : «

Messieurs les démocrates pourront jouer de la flûte quand le peuple s’apercevra que les princes

s’occupent de son sort. »

Puis c’est en Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, qu’est couvert pour la première fois un autre

risque majeur de l’existence ouvrière, le chômage. Là encore, ce sont les conservateurs qui mettent

en place un système de protection et d’indemnisation. A tous ceux qui, moralistes, se posent alors la

question de savoir s’il faut indemniser le chômage d’un ouvrier qui aurait perdu son travail par intem-

pérance, Winston Churchill réplique : « Il a cotisé, il faut l’indemniser. Il ne faut pas mélanger la morale

et les mathématiques. »

C’est enfin la crise des années 1930 et le chômage massif qu’elle provoque qui accélère le mouve-

ment. La « sécu » est directement inspirée du Social Security Act mis en place aux Etats Unis par

Roosevelt en 1935 et du plan Beveridge annoncé en Grande-Bretagne en novembre 1942, un plan

qui fait dire au général de Gaulle : « La sécurité nationale et la sécurité sociale sont pour nous des

buts impératifs et conjugués ».

Haut fonctionnaire issu du Conseil d’État, passé dans la Résistance et l’engagement dans les Forces

françaises libres, Pierre Laroque est alors chargé par le gouvernement provisoire de mettre en oeuvre

ce projet qui élargit l’assise des premières assurance sociales établies en 1930 en France par le très

… libéral André Tardieu. Si les communistes se rallient au principe d’une cotisation salariale à la-

quelle ils avaient été hostiles, c’est surtout parce qu’elle permet de justifier la gestion de la « sécu »

par les représentants des syndicats. Dès lors, la « sécu » peut être présentée… tardivement, comme

la grande conquête ouvrière ! Tant il est vrai, aussi, qu’elle avait pour ambition première de rendre la

société plus juste en faisant des prestations sociales l’instrument de larges transferts sociaux. Il ne

s’agissait pas seulement de faire payer les bien-portants pour les malades et les actifs pour les retrai-

tés. Il s’agissait aussi de prendre aux riches pour donner aux pauvres.

En fait, très rapidement, la « sécu » allait devenir le moyen privilégié de satisfaire les nouveaux be-

soins de santé des élites et des classes moyennes. Dès les origines de la « sécu », le « trou » était

annoncé. En 1954, le docteur Péquignot anticipait l’avenir en écrivant : « Si l’on guérit aujourd’hui

l’homme d’une maladie, on le guérira jamais de cette autre maladie, la vie, qui se termine d’une ma-

nière constante, la mort ; et si nous l’empêchons de mourir aujourd’hui de tuberculose, nous lui don-

nons l’occasion de mourir dans dix ans d’un infarctus ou d’un cancer ; et si dans dix ans, on le guérit

d’un infarctus ou d’un cancer, on lui donnera l’occasion de mourir dix ans plus tard d’une hémiplégie.

De sorte qu’on ne voit jamais apparaître d’éléments d’économie »

Jacques Marseille, professeur d’histoire économique à Paris-I Sorbonne.

Doc. 4 - 1945-1946 : la naissance du modèle social français

De la Libération à 1946, une salve de réformes jette les bases de ce qui est devenu, dans le débat

d'aujourd'hui, le "modèle social français", lequel modèle est en fait à la fois social, économique et,

fondamentalement, politique. Le 22 février 1945, une ordonnance institue en effet les comités d'entre-

prise dans les établissements de plus de 100 salariés. Les 4 et 19 octobre 1945, c'est la naissance de

la Sécurité sociale des salariés, qui couvre les risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et acci-

dents du travail. Le statut de la Fonction publique, quant à lui, est rédigé en octobre 1946. Sur le plan

économique, une vague de nationalisations permet à l'État non seulement d'assurer un certain

nombre de services publics, mais aussi de maîtriser les grands leviers économiques, à travers le con-

trôle des transports, de l'énergie, du secteur bancaire et des assurances et de quelques grandes en-

treprises clés. Dans le même temps, différentes institutions sont fondées, en premier lieu le Commis-

sariat général au Plan, permettant de renforcer le pilotage de l'économie.

Une démarche commune à toute l'Europe

Cette mise en place d'une économie mixte et d'un Etat-providence n'est cependant pas propre à la

France. Au Royaume-Uni, les gouvernements successifs installent un Welfare State, un Etat-

providence, étendu. Dès 1944, L'Education Act instaure la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. En

1946, le National Health Service Act nationalise les hôpitaux, regroupe les services médicaux locaux

et fonctionnarise la médecine de ville et le paramédical. La même année, le National Insurance Act

accorde à tous les salariés le droit à une retraite d'État et aux allocations maladies, chômage et ma-

ternité, ainsi que le principe d'un revenu minimum pour tout citoyen en difficulté. Le National Assis-

tance Act de 1948 organise l'aide d'urgence, puis en 1949 le Housing Act donne la priorité à la cons-

truction de logements sociaux.

Les travaillistes au pouvoir au sortir de la guerre opèrent aussi d'importantes nationalisations dans le

domaine énergétique et des infrastructures: entre 1946 et 1948, 20% de l'industrie britannique passe

sous contrôle d'un État qui tient à avoir des participations importantes dans des entreprises clés

comme Rolls Royce (moteurs) et British Petroleum. Même si entre 1951 et 1964, les conservateurs

privatisent le transport routier et une partie de la sidérurgie, la politique économique reste globalement

la même.

En Allemagne de l'Ouest, les nouveaux dirigeants, prenant le contre-pied de l'étatisme et du centra-

lisme nazi, privatisent et régionalisent nombre d'activités. Mais l'État garde sous son contrôle 40% du

secteur minier, les deux tiers de la production d'électricité, les deux tiers du capital bancaire et les trois

quarts de l'industrie de l'aluminium. Dans les années 50, devenue la vitrine de l'Occident face au bloc

communiste, la RFA développe un système de protection sociale et des services publics performants.

Surtout, les relations professionnelles sont institutionnalisées; elles reposent sur le dialogue entre des

organisations syndicales puissantes, du côté patronal comme du côté des salariés. Le rôle des syndi-

cats est aussi renforcé par la cogestion, dont la première pierre est posée avec la loi du 21 mai 1951,

qui accorde un tiers des sièges aux représentants des salariés dans le conseil de surveillance des

sociétés minières et sidérurgiques. Une loi qui sera étendue par la suite.

C'est donc bien une démarche commune à toute l'Europe, que l'on retrouve sous différentes formes

encore au Benelux ou dans les pays scandinaves. Elles découlent des mêmes analyses. L'impuis-

sance du capitalisme libéral à résoudre les problèmes de l'entre-deux-guerres donne raison aux parti-

sans d'une intervention énergique de l'État pour combattre les déséquilibres de l'économie de marché,

les inégalités sociales et assurer le plein-emploi. Au spectre des années 30, à la catastrophe de la

guerre et du nazisme, à l'ombre portée du communisme soviétique, les pays d'Europe occidentale

veulent opposer un progrès économique et social et une démocratie politique et syndicale garantis par

l'État. Et globalement, ces économies mixtes et ces États sociaux vont s'avérer efficaces dans un

contexte de coopération entre les puissances capitalistes, sous l'égide et avec l'aide des États-Unis

qui assument leur leadership.

La France se met à faire des efforts

Mais la réussite de ces politiques de croissance redistributives ne se manifeste pas de la même ma-

nière partout, du fait de la spécificité des histoires nationales. C'est ainsi que le modèle français n'ap-

paraît exemplaire qu'en comparaison du retard accumulé antérieurement par le pays. Dans les an-

nées qui suivent la Libération, tout se passe comme s'il s'agissait de sortir de la préhistoire en matière

de relations professionnelles, de protection sociale et de services publics. Contrairement à une lé-

gende répandue, le secteur public, avant 1945, assurait peu de services publics commerciaux en ré-

seau; ils étaient massivement délégués à des entreprises privées (il en reste quelque chose avec les

compagnies des eaux...) souvent mal contrôlées, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays

européens. Mauvais élève de la classe avant-guerre, la France se montre désormais particulièrement

zélée après.

Pour autant, ce nouveau "modèle social français" ne se montre pas plus performant que celui des

voisins. Les relations professionnelles, dans le secteur privé, vont demeurer caractérisées par la fai-

blesse syndicale et la réticence des partenaires sociaux à institutionnaliser les conflits. Quant au bilan

en matière de services publics, il est en demi-teinte. Le téléphone, par exemple, est très en retard sur

les voisins européens à la fin des années 60 et le pays manque d'autoroutes, ce qui n'empêche pas la

SNCF d'être impuissante face à la montée du fret routier.

Mais pour comprendre la célébration actuelle du modèle, il faut prendre en compte sa dimension poli-

tique nationale et revenir sur la période d'après-guerre. Les courants politiques dominants à la Libéra-

tion, gaulliste et communiste en particulier, convergent alors pour aspirer à un État fort, y compris

dans le domaine économico-social. Ils renouent avec une tradition d'un État colbertiste et d'une cen-

tralisation jacobine qui se méfie des initiatives privées et des corps intermédiaires, où l'État incarne en

dernière analyse l'intérêt général de la nation. Après 1945 et pendant toutes les Trente Glorieuses,

cette représentation est particulièrement portée par un corps de hauts fonctionnaires modernisateurs,

qui se pensent comme les instituteurs économico-sociaux de la nation, en harmonie avec des syndi-

cats bien implantés chez les fonctionnaires et avec une partie de la classe politique, dont les gros

bataillons de la gauche.

Plus que sa performance réelle, c'est en fait l'attachement à cette place centrale de l'État dans la na-

tion qui est derrière la célébration du modèle social français. S'y ajoute la nostalgie d'une période de

plein-emploi, et l'on oublie alors facilement les dures inégalités sociales et les révoltes qu'elles ont

légitimement provoquées. Ce qui rend aujourd'hui le débat difficile sur les moyens les plus efficaces

pour organiser les relations sociales, assurer protection et progrès social et permettre à tous d'accé-

der à des services publics de qualité.

Gérard Vindt - Alternatives Économiques - n°244 - Février 2006

Doc 5 - Deux villages

Ces deux villages s’appellent l’un Madère, l’autre Cessac. Le lecteur reconnaîtra sans peine dans le

premier un village « sous-développé » ; dans le second éclatent les traits majeurs du développement

économique.

Le village de Madère - je pourrais écrire la paroisse de Madère, car tous ses habitants sont chrétiens

baptisés, la majorité pratique chaque dimanche, et de mémoire d’homme, l’on n’y a encore vu que

quatre enterrements civils - a d’après les chiffres du recensement, 534 hab. Les quatre cinquièmes

sont nés à Madère ou dans des paroisses voisines, distantes de moins de 20 km, soit moins de quatre

6

6

7

7

1

/

7

100%