Télécharger le fichier

L'expansion de l'Etat connaît-elle des limites ?

Limites peut signifier "frontières" ou "défaillances" : le dossier documentaire et l'intitulé du sujet ("l'expansion

de l'Etat connaît-elle des limites ?" et non "l'intervention de l'Etat connaît-elle des limites ?") invitait à privilégier

le premier sens, et un traitement analytique, positif plutôt que normatif.

Il faut définir l'Etat, par ses fonctions (allocation des ressources, redistribution et stabilisation de l'activité

économique selon Musgrave, coordination des sociétés à solidarité organique selon Durkheim) ou par les

moyens qui lui sont propres (monopole de la violence physique légitime selon Weber, auquel Bourdieu ajoute le

monopole de la violence symbolique légitime)

I) L'expansion de l'Etat, acteur et organisation singuliers, comme contrepartie de la

différenciation des sociétés contemporaines

A) L'expansion de l'Etat est un trait caractéristique des sociétés contemporaines

On peut partir du débat anthropologique autour du choix rationnel qu'opéreraient les sociétés tribales d'un

pouvoir politique non coercitif, soutenu par Clastres (la Société contre l'Etat, 1974) à propos des Guayaki, ou

encore par Evans-Pritchard à propos des Nuer; et récusé par J.-W. Lapierre (Vivre sans Etat ? Essai sur le

pouvoir politique et l'innovation sociale, 1977). Ces positions convergent en ce qu'elles envisagent la

concentration du pouvoir politique comme une figure constitutive des sociétés modernes, différenciées et

hiérarchisées.

Les sciences sociales ont précocement souligné la nécessité de l'expansion de l'Etat. Retenu comme le père

fondateur du libéralisme économique, Smith ne cantonnait pas en réalité l'intervention de l'Etat aux tâches

régaliennes. D'une part, certains biens nécessitent par leurs caractéristiques spécifiques une prise en charge par

l'Etat : c'est le cas de l'éducation, le doc.8 préfigure les analyses en termes de capital humain (G. Becker)

pointant les externalités positives engendrées par son accumulation, et s'inscrit implicitement dans un projet plus

global de La Richesse des Nations, qui esquisse les grandes lignes de l'économie du bien-être : rendements

croissants ou biens publics, pour reprendre les termes utilisés plus tard par les économistes, justifient également

l'intervention publique. Observons par ailleurs que l'argumentation de Smith invoque à la fois le bien-être

collectif et l'intérêt de l'Etat à son auto-conservation.

B) L'expansion de l'Etat répond rationnellement à une demande sociale

Par quels mécanismes le processus polymorphe de différenciation sociale a-t-il mené à l'expansion de l'Etat ?

K. Polanyi a montré à partir du cas britannique comment le mouvement de désencastrement des activités

économiques engendrait par réaction des pressions compensatrices. L'extension de l'économie de marché

déstabilise les relations sociales et les conditions de vie, et des groupes mobilisés font émerger une demande

d'auto-protection. Le système de Speenhamland entre 1795 et 1834, puis plus durablement l'inflexion très nette

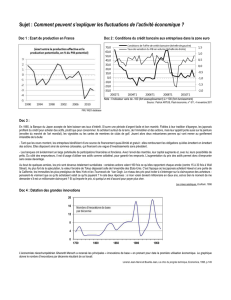

de l'intervention publique dans l'entre-deux-guerres, qu'atteste l'évolution des dépenses publiques (doc.4), en

sont des manifestations.

On peut avec D. Rodrik lire dans une perspective similaire l'extension contemporaine de l'intervention de l'Etat

(doc.5). La régression multivariée laisse apparaître trois facteurs fortement significatifs. La structure par âge de

la population détermine le ratio de dépendance rapportant la population inactive à la population active, qui se

répercute sur les dépenses de l'Etat coordinateur de la solidarité collective : une augmentation du ratio de

dépendance accroît mécaniquement les prestations sociales couvrant la maladie, la retraite et la famille.

L'ouverture internationale, en étendant les marchés, appelle également une intervention publique incitatrice et

palliative. Il faut d'une part encourager, voire orienter par des subventions l'innovation, et d'autre part prémunir

par un système de sécurité sociale complet les actifs contre les risques consécutifs à l'internationalisation : aléas

de la demande et les restructurations sectorielles. Enfin, l'urbanisation allège les coûts du maillage territorial par

les services publics. Pouvoir rendre comte des variables explicatives de l'expansion de l'Etat n'est possible que

parce que l'Etat répond par son intervention à une demande sociale.

D. North s'est emparé de cette question en économiste, en montrant que la centralisation étatique de la garantie

des droits de propriété et du seigneuriage monétaire résultait d'un arbitrage rationnel entre les coûts de mise en

place et de gestion de ces dispositifs institutionnels et les bénéfices retirés en termes de coûts de transaction.

C) Cette expansion des fonctions étatiques suppose que l'Etat est un acteur économique et

social singulier : bienveillant, omniscient, omnipotent

Les analyses sociologiques pionnières de l'Etat par Durkheim et Weber, souvent opposées, ont en commun de

le considérer comme doté d'une rationalité supérieure aux agents individuels, en tant que centre de décision

centralisé surplombant la société chez Durkheim, en tant qu'instance motrice de la rationalisation des activités

sociales et la bureaucratisation chez Weber. Cette efficacité singulière est revendiquée par l'Etat lui même : ainsi

le ministère de l'Intérieur diffuse des statistiques mettant en relation le renforcement des contrôles de sécurité et

la baisse de la mortalité sur la route.

Rationalisation, différenciation des sociétés et émergence d'un Etat vont de pair, ce qui explique que la

tendance séculaire à l'augmentation de la part des dépenses publiques soit généralisée à l'ensemble des pays

développés (doc.3). Les limites de cette expansion auraient alors été repoussées au fur et à mesure où les

besoins fonctionnels d'une régulation centralisée s'étendaient. Pourtant, cette augmentation généralisée a laissé

intacte les variations nationales du poids de l'Etat, ce qui nous conduit à réviser cette perspective fonctionnaliste.

II) Les critiques sociologiques et économiques pointant l'hypertrophie de l'Etat ont été

invoquées pour inverser ce mouvement d'expansion.

NB : s'approprier ses critiques peut faire glisser l'argumentation vers le jugement normatif, relier ces critiques

aux réformes des quarante dernières années visant à desserrer l'emprise de l'Etat permet d'éviter cet écueil.

Travaux économiques

et/ou sociologiques

portant cette critique

Préconisations

Réformes réalisées

A) L'Etat

hypercentralisé

La sociologie française

des organisations a pris

comme lieu privilégié

d'observation du "cercle

vicieux bureaucratique"

des organismes publics.

Crozier

doc.1 et doc.2

Assouplir la régulation de

contrôle au profit de la

régulation autonome ou

conjointe (des citations du

doc.1 peuvent être mises en

parallèle avec cette

typologie de J.-D. Reynaud)

- Décentralisation

territoriale (lois Deferre)

- Principe de subsidiarité

- Décentralisation des

négociations sociales

(ex. des 35 heures ou de

la loi de modernisation

du dialogue social)

B) L'Etat

surdimensionn

é

L'école du Public Choice

(Buchanan & Tullock)

L'économie de la

bureaucratie (Niskanen)

Diminuer les dépenses

publiques

Reflux du poids des

dépenses publiques entre

1994 et 2000 (doc.4),

facilité par la reprise de

la croissance.

C) L'Etat

inquisiteur et

tentaculaire

Tocqueville

Elias

Foucault

Privilégier la médiation et la

négociation à la procédure

judiciaire (doc.6)

Les travaux d'I.Théry sur

le démariage montrent

que la médiation peut au

contraire renforcer

l'intrusion étatique dans

la vie privée.

III) Les évolutions récentes de la sphère d'intervention de l'Etat : reflux ou recomposition ?

A) De l'Etat au champ du pouvoir

La critique de la sociologie des organisations oppose les "hauts fonctionnaires", "les grands corps", les

"technocrates", "les élites administratives" au "monde du management", soit implicitement l'Etat aux entreprises.

Cette dichotomie est-elle pertinente ? L'examen des carrières professionnelles et origines des PDG des grandes

entreprises publiques et privées, a contrario réunis par le doc.3, la mettent en doute. En effet, un quart d'entre

eux au moment de l'enquête a connu le "pantouflage". Cette proportion est d'ailleurs majoritaire pour les PDG

enfants de professions libérales et de hauts fonctionnaires. Les trajectoires individuelles manifestent ainsi la

porosité de cette frontière publique / privée, les grands corps de l'Etat fonctionnent objectivement comme une

pépinière de PDG. L'analyse sociologique peut alors substituer à profit comme objet d'analyse la noblesse d'Etat,

groupe homogénéisé par la proximité des origines, des formations et des parcours professionnels à l'Etat, entité

finalement creuse. Les mouvements apparents d'expansion et de reflux de l'Etat peuvent alors être trompeurs, la

noblesse d'Etat maintenant son emprise sur la conduite conjointe des affaires publiques et des activités

économiques. Ainsi, dans le cas du logement, l'apparent retrait de l'Etat avec l'abandon de l'aide à la pierre au

profit de l'aide à la personne dans les années 70 est en réalité une transformation de l'encadrement de l'activité de

construction par l'Etat, sa genèse étant d'ailleurs liée à l'évolution des rapports de force au sein d'un champ

bureaucratique dans lequel l'appartenance individuelle aux secteurs privé ou public n'est qu'un paramètre de

positionnement parmi d'autres plus fondamentaux : la formation, la génération, l'origine sociale, l'expérience.

Lorsqu'on centre ainsi l'analyse sur le champ du pouvoir, le reflux de l'Etat n'apparaît plus comme une tendance

structurelle, mais comme un symptôme à interpréter.

B) Reflux ou désengagement ?

On peut rapprocher les réformes judiciaires (doc.6) d'autres réformes qui au nom de l'efficacité marquent un

désengagement de l'Etat : assouplissement des politiques de la concurrence, effritement du statut du salarié et du

chômeur. On peut aussi évoquer une des monographies qui en ont repéré les effets sociaux (Beaud & Pialoux;

Masclet; Cartier, Coutant, Masclet & Siblot; La Misère du Monde) de ce désengagement.

C) Etat social et Etat pénal

Le doc.9 doit être mis en relation avec des exemples, aux Etats-Unis ou ailleurs, de réformes modifiant

l'équilibre entre la "main gauche" et la "main droite" de l'Etat). Il faut aussi se demander si le cas américain est

exceptionnel ou symptomatique d'une tendance généralisée. La société française contemporaine est caractérisée

par des tensions analogues, mais atténuées.

1

/

3

100%