Catalogue d`idées pour développer le financement des industries

Catalogue d’idées pour développer le financement des industries culturelles

Lorsqu’ ils développent leur art et leur créativité, les artistes, les créateurs, les entreprises et

industries culturelles sont porteurs de changements, de dynamisme économique, de développement

local, de cohésion sociale et de mise en valeur des identités culturelles. De la sorte, ils contribuent à

la vitalité culturelle et économique, tout comme à la notoriété de leur Communauté. Il est donc

important de les soutenir adéquatement.

Quand on participe aux ateliers, colloques, séminaires et conférences organisés par les secteurs de

l’audiovisuel et du cinéma on est confronté au grand débat qui secoue le milieu des auteurs,

scénaristes, réalisateurs et producteurs : Est-ce que les financements publics ou privés doivent se

développer ? Et si oui, comment ?

La question du financement est cruciale. Le budget et le financement d’un film, d’une pièce, d’une

œuvre ont une influence plus ou moins marquée sur le processus de création. Tous les réalisateurs

l’affirment, les contingences de production, les réalités budgétaires d’un projet et la façon concrète

dont est utilisé l’argent ont une incidence sensible sur l’œuvre.

Qu’en est-il au pays des fabricants de rêve?

La cinématographie francophone belge dans son ensemble est avant tout une cinématographie

subventionnée. Sans aides, elle ne pourrait subsister. Si on considère exclusivement les critères

commerciaux habituels d’audience, d’entrées et de chiffres d’affaire, le cinéma belge francophone

n’existerait pas.

Le dispositif de soutien est sophistiqué et complexe, il est à l’image de l’organisation politique de la

Belgique et de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Communautés. Une cascade

d’aides publiques multiformes et enchevêtrée ; fédérales (Tax Shelter, crédit d’impôt…), régionales

(Wallimage(2), Bruxelleimage, Fonds d’investissement culturel « stART »(3), Cultuurinvest…) et

communautaires (nombreux mécanismes de soutien prodigués par le Centre du Cinéma et de

l’Audiovisuel (CCA): aides à l’écriture, à la production, à la finition, à la distribution, à la promotion…)

constituent une jungle intimidante.

Ce prodigieux réseau public de secours est lent. En effet, la plupart des mécanismes de soutien

s’activent quand il y a possibilité de cofinancement, ce qui ralentit considérablement le processus de

financement. Pour avoir accès à l’aide à la production du CCA, il faut amener d’autres financements.

Etablie sur le même principe, l’aide européenne (programme MEDIA 2007(4) et Eurimages (5)) est

elle aussi difficilement mobilisable. Pour l’obtenir un porteur de projet doit réunir au préalable

l’équivalent de la somme apportée par l’Europe. Bref, financer son film est un véritable parcours du

combattant. Pour qu’un film se fasse, en se procurant des fonds de manière classique (recours aux

télévisions, au Tax Shelter, etc.), il faut parfois attendre plusieurs années. Joachim Lafosse, le

réalisateur de Nue Propriété a dû attendre près de 5 ans !

En outre, ce dispositif d’encouragement public est relativement injuste. En effet, ses dons ne sont

pas automatiques (comme en France par exemple) mais sélectifs. Les subventions ne se distribuent,

à chaque échelon du dispositif, qu’au travers de commissions de sélection. Ce processus est

cohérent dans le cadre d’une manne publique peu volumineuse et peu extensible. Cependant toute

sélection soulève un problème moral : où est la démocratie du soutien quand une poignée

seulement de projets est soutenue ? Par exemple, les habitués des commissions qui, en étant à leur

3e ou 4e film, peuvent s’attendre à une aide devenue quasiment automatique empiètent ainsi

sensiblement sur les jeunes générations qui peinent à voire leur 1er film soutenu…

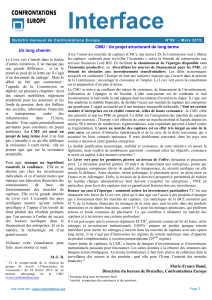

D’autre part, ce système de financement est politiquement menacé à terme puisque l’Union

européenne critique fermement le système des aides publiques.

Dans ce contexte, deux lignes de force se dessinent en Belgique :

- Soit les films sont obligés de passer par la coproduction, ce qui ralentit considérablement le

processus de production.

- Soit on tourne dans des conditions « low budget » et les gens sont sous-payés (ils perçoivent

une fraction d’une rémunération normale et en guise de compensation une participation

aléatoire aux recettes).

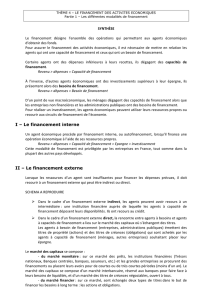

Postulats quasi nécessaires pour le financement de la culture

Le véritable danger qui planera sur la pérennité de la création et de la production culturelle est moins

la répétition de tempêtes budgétaires que notre difficulté à élaborer une stratégie d’alliance,

régionale, communautaire, fédérale et européenne avec les anciens et les nouveaux acteurs du

financement de ces industries. Le renoncement serait insupportable, en fait il serait même suicidaire.

Le seul financement public, chroniquement insuffisant, ne donne pas la capacité à la télévision, au

cinéma, au théâtre, à l’opéra, etc. de répondre à leurs défis respectifs. Dans ces secteurs, les acteurs

historiques ne peuvent prétendre réaliser leurs missions comme ils l’ont fait dans le passé. De

nouveaux acteurs du financement vont faire irruption sur la scène, leur participation à la

construction de l’univers culturel et informationnel, dont les coûts explosent, est inéluctable.

L’impérieuse nécessité de développer un modèle alternatif complémentaire aux subventions

publiques est patente. Ce nouveau réseau de financement sera privé. Les deux systèmes ne sont pas

antinomiques. En fait, bien conçus, ils se complètent. La Monnaie l’a bien compris et combine

prodigieusement subvention publique et mécénat individuel. Ainsi l’opéra Semele (qui a ouvert la

saison) de Handel n’aurait certainement pas été possible sans l’apport financier important d’une

mécène chinoise.

L’alliance de l’Etat et du privé est donc non seulement utile mais indispensable, à condition de la

bâtir sur un mode qui en nourrisse et garantisse l’équilibre. La puissance publique y trouvera le

moyen de répondre à ses propres besoins pour assumer pleinement ses missions (création,

émulation, rayonnement et pérennisation de notre patrimoine culturel). Loin de l’abandon, l’alliance

se révèlera à la fois vecteur de régulation, moyen d’une affectation optimisée de la ressource

publique et facteur d’une mobilisation financière et intellectuelle générale. Ce modèle allège le

fardeau de l’Etat dans l’exécution de missions coûteuses.

Certes, la distribution des subsides est sélective et on peut craindre que le financement privé opère

lui aussi un tri selon ses propres critères. Cependant, les motivations d’intervenir chez les

investisseurs privés, fortunés ou non, étant multiples (capitalistes, mais aussi altruistes), les critères

de sélection eux aussi seront variés, ce qui présage une diversité certaine dans la création artistique.

S’interroger sur l’implication des différents types de financement privé est un luxe que le secteur de

la culture ne peut pas se permettre aujourd’hui – à l’heure de la crise des finances publiques, de la

disette budgétaire et de la glaciation des subventions. L’urgence est plutôt à une réflexion sur

comment engendrer de nouveaux soutiens financiers afin de rendre pérenne la création culturelle.

De manière concomitante au développement d’un modèle de financement privé, on peut encore

faire évoluer le système des aides de l’Etat car celui-ci n’a pas atteint ses limites. En repensant son

mode opératoire on pourra le rendre plus efficace, notamment en faisant en sorte que les subsides

s’ouvrent prioritairement au « low budget ». En effet, avoir la possibilité de tourner des films low

budget permet à une jeune génération de cinéastes courageux d’éclore, de faire ses armes, de

travailler, d’expérimenter, de progresser, de se révéler pour le plus grand bonheur de l’inventivité

artistique…

Le financement privé est un filon pratiquement inexploité

Qu’est-ce qui freine le développement des industries culturelles ?

Raisons généralement avancées : le ralentissement économique, l’absence de moyens, une

trésorerie dégradée. Or c’est probablement quelque chose de plus diffus, de sous-jacent qui les

freine. Un mélange d’inertie et de fatalisme, alimenté par une méconnaissance de toutes les

catégories de financeurs potentiels, à fortiori une ignorance de la manière de mobiliser ceux-ci et

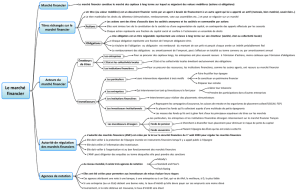

une incompréhension des possibilités de financement qu’offre un marché financier élargi. Ce

mélange agit comme un éteignoir de la créativité financière et consume l’énergie de tous. Il faut se

rendre compte du pouvoir envahissant de la résistance au changement chez certains responsables

financiers d’entreprises à vocation culturelle, quelque chose d’inébranlable, de résistant, de la nature

du granit...

Nombre d’entre eux, trop habitués au parcours balisé de la chasse aux subsides, ignorent ou feignent

d’ignorer le recours au financement privé. Par exemple, beaucoup d’entreprises culturelles adoptent

le statut d’ASBL (ou de société coopérative), ce qui leur permet de se financer de manière originale

en mobilisant l’épargne de proximité (les gens du quartier notamment). Ainsi un théâtre de quartier

peut émettre des obligations pour se financer et dans ce cas la procédure de levée de fonds est

moins contraignante que pour un classique appel public à l’épargne. En réalité, assez peu de théâtres

explorent cette voie de financement. Evidemment, l’appel aux capitaux privés exige un effort ; une

communication différente et plus astreignante.

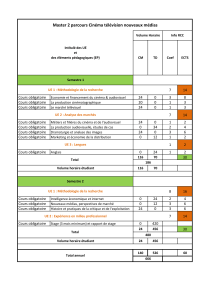

Dans la filière des industries culturelles, la connaissance du financement privé se limite souvent aux

sponsors. Parfois, certains responsables financiers mentionnent également le Tax Shelter. Les plus

avertis d’entre eux arrivent à en expliquer le mécanisme et débattent sur les possibilités de

transversalités et de complémentarités avec d’autres subsides régionaux et communautaires.

Mais peu nombreux sont ceux qui explorent les possibilités qu’offre l’épargne des particuliers.

Fondamentalement, la culture crée un formidable lien social. En apprenant à communiquer sur ce

phénomène et en tablant sur le capital sympathie dont jouissent bien des entreprises à vocation

culturelle, il devient possible de mobiliser des fonds privés auprès d’un large public.

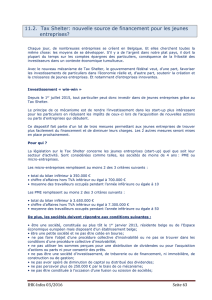

Le Tax Shelter a montré la voie. Il s’agit d’un modèle de financement émergent et pourtant,

avec environ 250 millions d’euros investis dans le cinéma belge et plus de 4200 contrats

d’emplois créés (Contrats à Durée Déterminée), le Tax Shelter est déjà devenu , en six ans, la

première source de financement du secteur audiovisuel belge. Ce mécanisme fiscal a permis

de quadrupler les fonds disponibles pour notre cinéma. Alors que 95 % des films de fiction

produits en Belgique (malgré de nombreuses récompenses) sont des échecs commerciaux !

Néanmoins, ce véhicule financier a propulsé le secteur de l’audiovisuel belge en finançant

des dépenses structurantes pour l’industrie audiovisuelle locale. Ces six dernières années, le

nombre de films 100 % belges a augmenté de 216 %, le nombre de coproductions

majoritairement belges a lui cru de plus de 266 %.

Dans ce modèle de financement, les investisseurs privés s’en remettent au savoir faire des

sociétés intermédiaires qui commercialisent le Tax Shelter. Ainsi, selon l’intermédiaire choisi,

les investisseurs recrutés ne savent pas dans quels films ils placent leurs billes, ce qui permet

d’éviter qu’ils ne choisissent que des films commerciaux, donc plus rentables. Certains

intermédiaires mutualisent les risques de leurs investisseurs en plaçant leur argent dans des

« paniers » d’œuvres comprenant à la fois des films d’auteur et des films plus grand public.

Même des banques (Dexia, Fortis, ING) se sont mises à commercialiser le Tax Shelter, en

s’adressant directement et exclusivement à certains de leurs clients fortunés, qui forment de

la sorte des « Club Deal »ou petits clubs privés d’investissement (jet-set money). Cela

montre que le principe de fonds collectifs d’investissement alimentés par des capitaux privés

s’applique aisément au domaine de l’audiovisuel et du cinéma.

Les perspectives d’avenir pour le Tax Shelter sont appréciables. En fait, de plus en plus

d’entreprises investisseuses sont attirées par les rendements minimum garantis (véritables

valeurs refuge en temps de crise) et le mécanisme commence à être bien compris. Le nombre

d’intermédiaires spécialisés commercialisant ce mécanisme fiscal pourrait se multiplier.

Actuellement des investisseurs (privés et fortunés) sont en train de remettre au goût du jour

un ancien type de véhicule financier, la Pricaf privée(6) (initié en 2003 sans toutefois

rencontrer un réel succès) destiné à financer de nouvelles entreprises de commercialisation

du Tax Shelter. On pourrait d’ailleurs élargir ce mécanisme à d’autres secteurs culturels

(spectacle vivant, édition…) ou à d’autres industries audiovisuelles (les jeux interactifs, le

cinéma dynamique...).

Autre piste, le mécénat privé, elle commence à être explorée par le théâtre et l’opéra, bien

que cette mentalité soit peu développée chez nous (contrairement à la tradition anglo-

saxonne), puisque les arts y sont perçus comme une activité essentiellement subsidiée. Du

fait que l’Etat est clairement perçu comme ayant un rôle prépondérant d’éducation à la

culture et comme ayant tendance à décider de tout pour la collectivité.

Ceci dit, le mécénat individuel est bien la preuve de l’existence de motivations autres que

capitalistiques chez les financeurs privés, que ce soient des entreprises ou des individus

fortunés…

La culture attire déjà les entreprises, les banques et les individus fortunés. Elle peut

également séduire les épargnants, c’est-à-dire un public bien plus large. Mais pour cela, une

révolution de mentalité doit s’opérer. Les principaux intéressés doivent cesser de penser

que dans leur activité le produit fini ne sera jamais bénéficiaire ! Souvent dans les milieux de

la télévision et du théâtre prédomine la perception trompeuse qu’en l’absence de

subventions les productions d’émissions ou de pièces ne sont pas suffisamment rentables.

Idée sous-jacente : la production télévisuelle ou théâtrale a implicitement un potentiel

moindre de retour sur investissement et est de ce fait moins attractive pour les capitaux

privés. Pourtant bien des émissions (documentaires, reportages, fictions, téléréalité, jeux,

séries,…) et pièces de théâtre méritent un minimum de bienveillance de la part des

investisseurs privés les mieux avisés, car elles alimentent d’excellents cash-flows et ROI

(return on investment).

Il faut partir du principe que la culture est rentable, quelle qu’elle soit. Il faut refuser la

dichotomie entre d’un côté la mauvaise culture, de type hollywoodienne, qui rapporte de

l’argent, et d’un autre côté, la bonne culture qui en perd. Le cœur de métier de la culture

c’est l’imagination, le rêve ! Tout comme l’envie d’oser est aliéné à l’art. Ces phénomènes

intangibles et non quantifiables variant en fonction les uns des autres que sont l’imagination,

le rêve, l’envie d’oser et la prise de risque constituent le substrat de l’innovation et de

l’entrepreneuriat. Les entreprises à vocation culturelle doivent apprendre à communiquer

sur ce rapport entre l’ouverture culturelle, l’optimisme mental et le dynamisme

économique et social de toute communauté. Un monde où tout serait identique, ne

susciterait ni espoirs, ni innovations, ni idées…

Les entreprises à vocation culturelle doivent apprendre à valoriser ce qu’elles font et

valoriser ceux qui les soutiennent. En effet, la plupart des individus cherchent, en

investissant, non seulement une récompense financière mais aussi à combler un besoin de

reconnaissance sociale ou encore ils cherchent à se distinguer. Une façon de valoriser ce

qu’elles font consiste à bien informer leur public de financeurs et comme la transparence

crée souvent l’adhésion, elles doivent donc apprendre à faire du reporting sur leurs activités.

Dans cet ordre d’idées, il faudrait multiplier les séminaires, conférences, colloques, tables

rondes sur l’entrepreneuriat culturel comme source de valeur, d’innovation et de lien social.

(« L’entreprise culturelle est un défi mais aussi source de plus-value »…).

L’animation culturelle est clairement devenue une valeur économique, il y a un marché et il

faut inciter les capitaux privés à l’occuper.

Impliquons les particuliers dans le financement à risque de la culture et de l’audiovisuel, en

facilitant, par exemple, l’éclosion de fonds communs de placement « ARTE » dédiés aux

différentes industries culturelles et en proposant divers avantages fiscaux.

Encourageons l’épargne de proximité en permettant à des particuliers d’investir dans des

projets culturels proches et/ou connus d’eux. Et, en cas d’échec, en les autorisant à déduire

les pertes sur leur feuille d’impôts.

Ainsi, la collectivité n’assumerait que très indirectement une partie du risque pris par

l’entrepreneur culturel. Ces fonds communs de proximité culturelle devraient investir, par

exemple, 60 % de leurs ressources dans des initiatives culturelles régionales dont au moins

25 % dans des premiers projets de jeunes artistes. Une manière effective d’orienter l’épargne

locale vers des petites entreprises culturelles de la région.

Selon une étude de Fund Market Lux (2007), 70 % des Belges seraient prêts à investir une partie de leur

épargne dans des placements à dimension culturelle s’ils bénéficiaient d’un avantage fiscal. Cela ouvre

bien des perspectives pour une gestion collective de l’épargne.

Si on permettait à tous ces individus d’investir des montants modestes dans un pot commun, en

l’occurrence un fonds collectif de capital à risque dédié à l’animation culturelle, ce serait là pour eux une

façon simple et originale de se lancer dans l’aventure du financement de l’entrepreneuriat culturel. Le

fonds collectif se chargeant d’investir l’argent récolté dans des entreprises culturelles classiques mais

également dans des projets culturels foncièrement innovateurs. Les épargnants auront ainsi la

possibilité de superviser la constitution (et la progression) du portefeuille d’entreprises culturelles géré

par les gestionnaires du fonds et d’en apprendre beaucoup sur la façon de trier et de sélectionner les

projets culturels innovants.

D’un point de vue macroéconomique, ce genre d’initiative augmenterait sensiblement la manne des

capitaux à risque disponible pour les jeunes générations d’artistes, puisqu’au travers de l’achat de parts

du fonds commun de placement, à un prix démocratique (par exemple 5 € l’unité), l’épargnant « ami des

arts » deviendrait indirectement, à moindre coût et surtout à moindre risque un « business angel »

(ange financier) de la culture.

L’épargnant « ami des arts » pourrait également alimenter des fonds communs de placement dédiés aux

arts en rétrocédant chaque année automatiquement une fraction des intérêts annuels que produit son

compte d’épargne à un ou plusieurs entreprises, institutions ou projets culturels préalablement

sélectionnés et communiqués à la banque dépositaire de son épargne. (Mécanisme de l’épargne

CIGALE) (7)

Les perspectives d’implication du grand public dans le marché des capitaux à risque sont favorables si on

se rappelle le succès de l’emprunt obligataire émis par le Fonds Starter en juin 2004 visant à renforcer

les moyens d’action du Fonds de Participation (organisme public). Cette émission obligataire, qui portait

sur un montant de 65 millions d’euros, avait été souscrite par 12 000 épargnants et elle avait même été

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%