Offre de services en déficience physique(MSSS, 17 sept

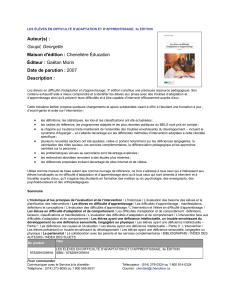

publicité