Considérons d`abord le diagnostic établi à Lisbonne sur la

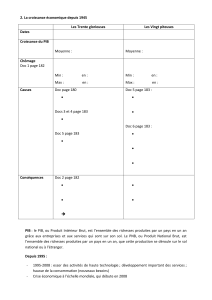

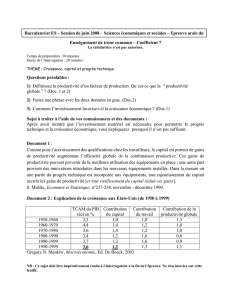

THEME 2 CROISSANCE ET PROGRES TECHNIQUE

Document 1 :

Considérons d’abord le diagnostic établi à Lisbonne sur la compétitivité européenne et qui a été confirmé par le

rapport Kok. Dans ce document, une grande transformation de l’économie européenne est annoncée :

démographique, avec le vieillissement accéléré des populations et la baisse tendancielle de la population

active,

économique, avec une mondialisation étendue et l’irruption de la Chine,

financière, avec la globalisation des marchés,

technologique enfin, avec l’irruption de l’économie de la connaissance.

L’axe central de la stratégie de Lisbonne est de repenser les conditions de la compétitivité dans le cadre d’une

économie de la connaissance, dans laquelle l’innovation joue un rôle majeur, où le capital humain et sa qualité

sont décisifs pour la croissance, une économie qui a besoin d’un environnement favorable pour se développer

pleinement. La stratégie de Lisbonne décline cette représentation de la transformation du monde en un certain

nombre d’orientations macroéconomiques et de programmes économiques sectoriels et instaure une méthode

nouvelle de coordination.

Mais il y a plus encore. Il y a une véritable philosophie de Lisbonne : l’Europe, après s’être longtemps

consacrée à la désinflation compétitive, à la stabilisation de l’économie, au lancement de l’euro, doit traiter de

nouveaux problèmes résumés dans le triptyque : innovation, emploi, croissance, que l’Europe découvre en l’an

2000, sous la pression des succès américains. La stratégie adoptée à Lisbonne consiste à faire de l’Europe « …

d’ici 2010 l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique (en se donnant comme

objectif de rattraper puis de dépasser les États-Unis) capable d’une croissance durable accompagnée d’une

amélioration quantitative et qualitative de l’emploi, d’une plus grande cohésion sociale, dans le respect de

l’environnement ». L’ambition peut paraître démesurée, le discours peut passer pour hyperbolique ; il a un

mérite, au sortir d’une période de croissance médiocre, celui de fixer un objectif mobilisateur : résorber le gap

technologique qui s’était rouvert avec les États-Unis, en mobilisant les ressources communautaires humaines,

scientifiques et financières.

Source : Rapport de Philippe Aghion, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Politique économique et croissance en

Europe, CAE, 2006. consultable comme tous les rapports du CAE sur le site : http://www.cae.gouv.fr

Document 2 :

Au coeur de l’économie de la connaissance, la recherche est un pilier et un objectif intermédiaire de la Stratégie

de Lisbonne révisée, avec l’objectif fixé le 16 mars 2002 par le Conseil de Barcelone d’un investissement dans

la recherche européenne à hauteur de 3 % du PIB, dont les deux tiers d’origine privée, à l’horizon 2010. Investir

dans la recherche et développement (R & D) contribue à la croissance économique, à la fois par les effets

directs sur la productivité et par les retombées de la diffusion de la connaissance. Le renforcement de la R & D

est également une condition préalable de la compétitivité européenne.

L’impact économique de la recherche est double :

en premier lieu, la recherche contribue à la croissance de la productivité du capital et de la main

d’œuvre (effet direct). Par exemple, des études de la Commission européenne mettent en évidence le

fait que jusqu’à 40 % de la croissance de productivité de main-d’oeuvre sont générés par les dépenses

de R & D. Chaque investissement supplémentaire d’un point (1 %) dans le stock de R & D totale fait

croître la productivité de + 0,18 % ;

en second lieu, la recherche génère des externalités positives qui accroissent le rendement entre firmes

et entre secteurs. Des externalités internationales ont également été mises en évidence : les partenaires

commerciaux bénéficient de l’effort du pays qui investit dans la recherche.

En conséquence, le taux de retour socio-économique de la recherche et développement est élevé, évalué entre

30 % et 100 %. Les résultats empiriques conduisent à estimer que 1 euro investi en R & D produit 0,9 euro de

PIB supplémentaire. Les estimations les plus conservatrices fixent ce retour à 30 %, bien au-delà des retours sur

investissements privés de 7 % à 14 %. De tels retours économiques justifient l’intervention publique. l’objectif

d’un investissement européen dans la recherche à hauteur de 3 % du PIB en 2010, et son maintien à un horizon

de 10 ans en 2020, représenteraient une augmentation moyenne du PIB communautaire que l’on peut situer a

minima à 3,2 % et jusqu’à 10,1 % du PIB en 2025 dans l’Union européenne (de + 2,9 % à + 8,9 % pour la

France)

Source : Jean-Louis Sangaré, investir dans la recherche pour doper la croissance européenne :L’Europe doit

viser un taux d’investissement élévé dans la connaissance, in notes de veilles, CAS , 4-09-2006 consultable

comme toutes les notes de veille sur le site : http://www.strategie.gouv.fr

Document 3 :

Un tel régime de croissance par innovation s’oppose au régime de croissance par imitation, dans lequel

l’économie croît par adoption progressive de changements technologiques ou organisationnels initiés par

d’autres pays. Le choix de l’un ou l’autre des deux régimes de croissance découle de la distance à la frontière

technologique, car l’incitation à innover ou à imiter ne sont pas les mêmes selon le niveau technologique déjà

atteint. Pour reprendre les terme d’Aghion et Cohen (2004) « l’intuition suggère que, pour un pays qui est loin

derrière la frontière technologique, les gains de productivité passent plutôt par l’imitation des technologies

existantes, alors que pour un pays proche de la frontière technologique, c’est l’innovation qui tend à devenir le

principal moteur de la croissance ».

L’économie française était dans l’après-guerre une économie « de rattrapage », dont les gains de productivité

étaient fondés sur l’imitation des technologies issues des pays « leaders » (les États-Unis). Elle aurait

aujourd’hui rejoint cette « frontière technologique » mondiale. Ayant épuisé le précédent gisement de gains de

productivité, il lui faut maintenant innover pour continuer à croître. Or on s’interroge fréquemment sur les

atouts dont elle dispose pour s’installer durablement dans ce régime de croissance.

Source : Claire Lelarge, dossier : innovation et niveau technologique des entreprises françaises, in l’économie

française comptes et dossiers, 2006-2007 consultable sur le site :

http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/collect_ref.asp?coll=13&avis=2

Document 4 :

Source : op. cité

Complément du graphique :

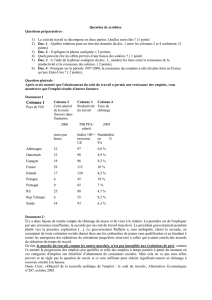

Les différentiels de productivité du travail entre les différents pays de l’OCDE et les États-Unis (dont on

suppose implicitement qu’ils représentent l’économie technologiquement la plus avancée) permettent de situer

le niveau de productivité relatif de chaque économie. Pour ce faire, deux indicateurs de productivité sont

traditionnellement utilisés :

le niveau global de richesse créé en termes de PIB par habitant

et le niveau global de richesse créé par heure travaillée.

Les résultats obtenus divergent sensiblement selon le type d’indicateur retenu :

Pour la France, en 2003 l’écart avec les États-Unis en termes de PIB/habitant est important et négatif,

de l’ordre de 26 %, ce qui la repousse vers le milieu du classement des économies de l’OCDE. Elle

devance l’Allemagne, plus nettement l’Italie et l’Espagne, mais arrive derrière le Japon, le Royaume-

Uni et un ensemble de petits pays européens, la Norvège en tête.

Au contraire, en termes de productivité horaire (PIB/heure travaillée), l’économie française semble

avoir une très légère avance (3 %) sur les États-Unis. C’est également le cas d’un certain nombre

d’autres économies européennes, telles que la Belgique, l’Irlande ou la Norvège.

Les pays, comme la France, qui affichent de bonnes performances en matière de productivité horaire se

caractérisent simultanément par des durées du travail ou des taux d’emploi (population active occupée/

population en âge de travailler x 100) inférieurs à ceux des Etats-Unis.

Source : C Lelarge, op. cité.

Document 5 :

Source : op.cité.

Document 6 :

Source : op. cité.

Document 7 :

Document 8 :

A :

B :

Document 9 :

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%