Pol_Pub_Alcoolisme - Faculté de Droit de Nantes

1

Criminologie

EXPOSÉ : Les politiques publiques relatives à l’alcool

INTRODUCTION

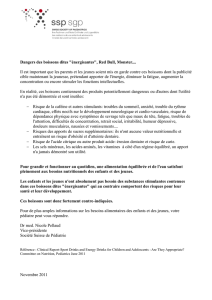

« Le problème de l’alcoolisme est celui à propos duquel l’intérêt général le plus

évident s’oppose au plus grand nombre d’intérêts particuliers ». Voici les propos d’un

parlementaire en 1911.

Cette vision semble malheureusement toujours d’actualité !

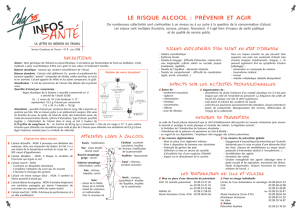

Selon la définition du glossaire d’alcoologie du haut comité d’étude et d’information sur

l’alcoolisme, « l’alcoolisme est un état pathologique lié à une consommation d’éthanol qui par

sa fréquence et / ou son intensité est dangereuse pour l’individu.

On distingue généralement trois catégories de personnes :

- les buveurs occasionnels

- les buveurs excessifs

- les alcoolos dépendants

La consommation d'alcool en France et en Europe est un phénomène culturel mais aussi

un problème majeur de santé publique. Consommé de façon régulière et à haute dose, l'alcool

tue plus de 45 000 personnes par an dans l'hexagone.

On estime à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés médicales,

psychologiques et sociales liées à leur consommation d'alcool. En France, on consomme en

moyenne 15,6 litres d'alcool pur par an et par personne, soit l'équivalent d'environ 173

bouteilles de vin.

Selon J.C. Thoenig, « une politique publique se présente sous la forme d’un

programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales ».

Depuis quelques dizaines d’années, et particulièrement depuis la loi Evin du 10 janvier

1991, les pouvoirs publics s’attachent à lutter contre la consommation excessive d’alcool, et

ce dans un souci de santé publique. Ses objectifs, repris par les lois ultérieures, sont :

l’amélioration de l’information du consommateur, la réduction de l’incitation à la

consommation d’alcool, ainsi que de l’offre, et la protection des mineurs.

Néanmoins, malgré leur volonté affichée de mener à bien leur politique, la réalité de

cette action apparaît sensiblement différente. En effet, ils doivent faire face à différentes

contingences, tant culturelles qu’économiques, qui viennent nécessairement limiter leur

action. Ils manquent en outre d’une certaine liberté d’action due particulièrement à certains

lobbies, très puissants et très influents dans le domaine de l’alcool. En effet, selon Roland

Barthes : « le vin est ressenti par la nation française comme un bien qui lui est propre au

même titre que sa culture ». En outre, le marché du vin fait vivre de nombreux petits

exploitants pratiquant la monoculture et qui bénéficient pour maintenir leurs exploitations, de

salutaires subventions…étatiques! Quant à eux, les lobbies tels que « Entreprise et

prévention » (Pernod-Ricard, Louis-Vuitton, Moët-Hennessy, Berger) jouent un double jeu en

exerçant d’un côté des pressions sur le gouvernement pour voir assouplir la législation

notamment en matière de publicité et de taxes, et d’un autre côté en menant des actions de

2

prévention aux côtés des pouvoirs publics, particulièrement auprès des jeunes (action « Soif

de vivre »

1

inaugurée à Nancy en mai 93).

Cependant, les difficultés que les pouvoirs publics rencontrent à mettre en œuvre une

politique publique cohérente et efficace, ne préjugent pas, semble-t-il, de leur mauvaise

volonté, en dépit d’une certaine schizophrénie de l’Etat.

Malgré les obstacles, ils ont développé différents moyens afin de soutenir leur

politique : une réglementation stricte relativement au commerce, à la consommation et aux

taxes sur l’alcool (I), des mesures de prévention et de prise en charge des malades (II), ainsi

qu’un régime répressif s’appliquant à ceux qui auraient commis un abus de boissons

alcoolisées (III).

1

L’action « Soif de vivre » propose un programme complet d’informations et de sensibilisation au risque alcool,

à travers les techniques d’animation reconnues et appréciées des 15-25 ans (jeux vidéos, bornes interactives, tests

individuels, bandes dessinées, concerts.

3

I/ La réglementation de l’alcool : entre rigueur et assouplissement

La réglementation en matière d’alcool balance entre deux objectifs a priori contradictoires :

d’un coté un objectif sanitaire de prévention et de lutte contre l’alcoolisme, et de l’autre un

objectif économique notamment sous la pression des lobbies.

L’équilibre entre les deux est difficile à maintenir.

C’est pourquoi on a pu observer différents mouvements : tantôt des mouvements de

durcissement de la réglementation, tantôt des mouvements d’assouplissement.

Aujourd’hui encore ces deux mouvements et objectifs s’entrechoquent.

C’est ce que nous allons voir au travers de trois domaines de la réglementation de l’offre

d’alcool.

- les taxes

- le commerce d’alcool, notamment les débits de boisson

- la publicité en faveur de l’alcool

A/ Les taxes sur les boissons alcoolisées

En France, la fiscalité des boissons alcoolisées, sous l’influence du droit communautaire, est

caractérisée par des taxes différenciées selon les produits :

(La réglementation du commerce des boissons alcoolisées repose sur une classification des

boissons en 5 groupes (article L 3321-1 du CSP):

1° les boissons sans alcool ;

2° les boissons fermentées non distillées (vin, cidre, bière…) ;

3° les vins doux naturels autre que ceux appartenant au groupe 2 et ne titrant pas à plus de .18

degrés d’alcool pur ;

4° les rhums, tafias… ;

5° les autres boissons alcooliques)

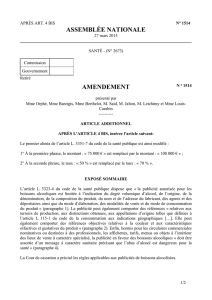

Pour mettre fin à l’incohérence de cette répartition, une proposition du rapport de l’Assemblée

nationale sur l’alcool et la santé fut présentée par Mme Mignon en juin 1998 :

« Pour mettre un terme à un régime fiscal sans cohérence avec le titre alcoolique des boissons et

dans la logique d'une taxation inspirée par un souci de santé publique, la mission propose

d'adopter un système de taxation proportionnelle au degré alcoolique des boissons (…)».

Un tel système d'augmentation de la pression fiscale aurait un effet très fort sur la consommation

sans pour autant diminuer de manière considérable les recettes fiscales. Cependant cette proposition

n’a pas été suivie d’effets.

Mais certaines boissons sont soumises à une taxation poursuivant des finalités spécifiques de santé

publique :

Ces taxes remplissent une double fonction préventive et réparatrice :

- Tout d’abord une fonction préventive en ce qu’elles entraînent une hausse des prix de

l’alcool. Par conséquent sa consommation diminue.

On en trouve un exemple en 1997, un dispositif visant à surtaxer les boissons dites « premix

» avait été adopté. Ce texte a entraîné le doublement du prix de ces boissons et permis de

stopper leur émergence.

4

Une disposition de la Loi relative à la politique de santé publique (9 août 2004) vise à élargir

le dispositif de taxation des « premix

2

» aux nouvelles boissons dites « alcopops

3

», alcools

très prisés des jeunes, de façon à limiter leur consommation.

Le député Yves Bur, à l’origine de l’adoption de cette taxe, affirmait en janvier 2006 que

« les chiffres disponibles montrent que la progression des ventes est stoppée. Mieux, elles

diminuent. Ainsi les volumes sont en baisse de 40 % sur les six derniers mois ».

- Ensuite certaines taxes ont une fonction réparatrice en ce qu’elles participent au

financement des dommages causés par l’alcool à l’assurance-maladie.

C’est par exemple le cas de la Cotisation sur les boissons alcooliques.

(L. 19 janvier 1983 ; Art. L. 245-7 à L. 245-12 C. de la Sécurité sociale)

Elle est acquittée au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie. Elle participe au

financement des dommages causés par l’alcoolisme à l’assurance maladie.

Elle s’applique à la livraison aux consommateurs de boissons d’une teneur en alcool

supérieure à 25° et est acquittée par les producteurs et marchands en gros.

Un autre exemple est celui de l’affectation d’une partie du droit de consommation sur les

alcools à l’assurance maladie.

(L. de financement de la Sécurité sociale pour 1997)

40% des droits de consommation doivent être versés aux régimes obligatoires d’assurance

maladie

Ces taxes remplissent donc bien leur objectif avancé de lutte contre l’alcoolisme.

Mais à l’inverse des freins existent, et ils sont nombreux. En voici quelques uns :

En France :

- Certains alcools exemptés du droit de la consommation

- Les mesures fiscales de soutien aux producteurs de vin et d’alcool

- Les franchises fiscales en faveur de certains vins et alcools

Au niveau européen :

- L’élimination des barrières fiscales à la libre circulation des alcools

- L’extension des avantages fiscaux aux importateurs d’alcool

L’Etat est donc dans une position ambiguë car les buts financiers des taxes s’opposent à leurs

objectifs sanitaires. En effet, plus un impôt sur l’alcool est élevé, plus son efficacité est grande,

donc plus la consommation diminue ; et moins son rendement est important.

Ainsi il apparaît que le régime fiscal de l’alcool est aujourd’hui davantage un frein qu’un moteur de

la lutte contre l’alcoolisme.

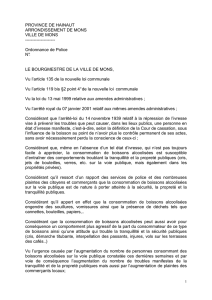

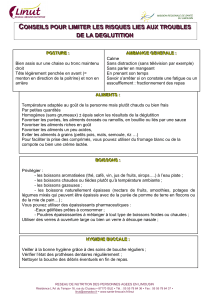

B/ La réglementation du commerce des boissons alcoolisées

La lutte contre l’alcoolisme et contre la consommation d’alcool en général passe principalement par

une réglementation stricte du commerce de l’alcool. Tout le monde ne peut pas vendre de l’alcool,

et de nombreuses conditions et obligations sont à respecter.

2

Premix = Boissons faites d’un mélange de boissons alcoolisées et non alcoolisées, vendues en cannettes ex. : whisky-

coca ; gin tonic etc.

3

Alcopops = Mélanges de sodas et de boissons fermentées

5

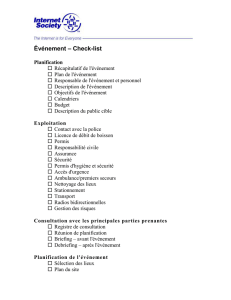

Pour illustrer l’orientation sanitaire des politiques publiques relatives à l’alcool, le Code des débits

de boisson a été intégré dans le Code de la santé publique en juin 2000. (mesure symbolique très

forte)

Concrètement, la réglementation régit les conditions d’ouverture et d’exploitation des débits de

boisson où l’on consomme sur place. Elle a institué un système de licences administratives (qui

sont au nombre de 4).

- la licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool » permet uniquement de

vendre des boissons sans alcool ;

- la licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées » permet de vendre les

boissons des 2 premiers groupes ;

- la licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte » permet de vendre les boissons des 3

premiers groupes ;

- et enfin la licence de 4ème catégorie (ou licence IV) permet de vendre toutes les boissons

dont la vente est autorisée.

Chaque type de débits est autorisé à vendre les boissons correspondant à sa licence.

Certaines contraintes tiennent aux conditions d’ouverture : restriction à l’ouverture du nombre de

débits (proportion d’1 débit pour 450 habitants) ainsi qu’à leurs zones d’implantation :

Les débits de boissons alcoolisées à consommer sur place ne peuvent être établis ou transférés à une

distance inférieure à 100 mètres des établissements et édifices protégés : édifices culturels,

établissements de santé, bâtiments militaires, entreprises publiques de transport.

Cette distance est portée à 200 m autour des établissements d’enseignement et des installations

sportives.

Des formalités légales doivent également être respectées

Déclaration administrative préalable

Déclaration fiscale préalable

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Une nouveauté intéressante : La Loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 a institué une

formation obligatoire pour l’exploitant de débit de boissons à consommer sur place.

Parmi les objectifs de cette formation, on trouve en priorité la prévention et la lutte contre

l’alcoolisme.

Attention : La formation devient obligatoire à partir du 2 avril 2007 pour les personnes déclarant

l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons de 2ème, 3ème, 4ème

catégorie. Les modalités d'application de cette formation seront fixées ultérieurement par un décret

pris en Conseil d'Etat.

D’autres contraintes tiennent aux conditions d’exploitation dont l’irrespect peut entraîner la

fermeture des débits.

Par exemple, certains horaires, qui varient selon le type de débit, doivent être respectés ; le

transfert de ces débits est soumis à conditions …

En outre, la Loi Evin, qui s’était fixé pour objectif de réduire l’offre d’alcool a instauré :

- l’interdiction de distributeurs automatiques de boissons alcooliques,

- l’interdiction de la vente de boissons alcooliques à emporter, entre 22 h et 6 h, dans les

stations services

Pourtant, cette réglementation stricte, a priori efficace sous peine de fermeture, n’est applicable

qu’aux débits de boisson à consommer sur place et donc ne concerne pas les débits de boissons à

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%