LA FRANCE DU MILIEU DU XIXème SIECLE A 1914

LA FRANCE DU MILIEU DU XIXème SIECLE

A 1914

Rappel :

Un pays en profonde mutation sur tous les plans mais qui ne suit pas forcément les

mêmes évolutions que ses voisins :

-sur le plan démographique ralentissement de la croissance de la population avec

une politique malthusienne précoce.

-sur le plan économique un pays qui s’industrialise plus lentement que l’Allemagne

ou le Royaume-Uni, et qui reste fortement marqué par la ruralité.

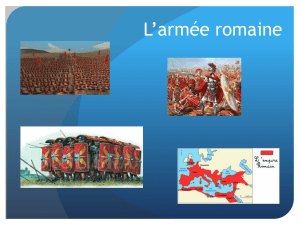

-sur le plan culturel, un pays qui se considère comme un modèle à exporter et

cherche à répandre ce modèle par la colonisation, l’école, l’armée.

-sur le plan politique, un pays à la recherche d’une stabilité depuis la Révolution

française, faisant alterner des régimes soucieux de conserver les acquis

révolutionnaires et démocratiques (1ère République entre 1792 et 1799, 2nde

République entre 1848 et 1851), des régimes désireux de rétablir un ordre ancien

(Restauration jusqu’en 1830 avec les légitimistes) et des régimes autoritaires

recherchant un compromis (monarchie orléaniste bourgeoise de Louis Philippe ou

deux empires de Napoléon I et III).

Comment les Français font-il face aux changements de toute nature qui

affectent leur pays à l’heure de l’industrialisation, et se forgent un destin

politique commun en adhérant peu à peu à la culture républicaine ?

I- LE CADRE TERRITORIAL, DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE LA FRANCE EN

1914.

Etude de cas : quels changements affectent le territoire et la population de la

France sur cette période ?

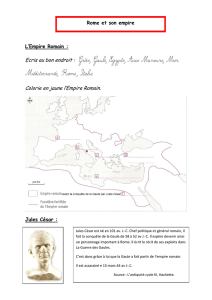

1) Le territoire et l’identité de la France sont alors en pleine (re)construction mais

ne sont en aucun cas achevés. La frontière orientale de la France évolue. Elle

glisse vers l’est au sud, en intégrant le comté de Nice et la Savoie en 1860,

mais recule vers l’ouest au nord avec la perte de l’Alsace et de la Moselle

consécutive à la guerre perdue par Napoléon III contre les Prussiens en 1870.

De même qu’elle est inachevée sur le plan territorial, elle n’a pas encore d’unité

linguistique. Une large frange au nord d’une ligne Nancy / Bayonne est

pratiquement totalement francophone, mais l’est, le sud-est et la partie sud du

Massif central sont encore dominés par des patois locaux (auvergnant, catalan,

languedocien et provençal, pensez à Mistral).

2) Il faut distinguer des migrations externes et internes. Les flux migratoires,

essentiellement belges et italiens, se portent sur le nord-est et le sud-est, mais

aussi avec une prédilection pour les villes qui offrent du travail (Marseille, Lyon,

Paris, Lille).

Les migrations internes traduisent l’exode rural, les flux partant des petites

villes de l’est ou de l’ouest, essentiellement des campagnes du Massif central, et

se dirigeant vers la capitale à une écrasante majorité. Ils reflètent et ils suivent les

tracés des lignes ferroviaires. Quelques flux existent à l’échelle régionale, de

l’Espagne et du pays basque vers Bordeaux, du Massif central vers Lyon, du

Toulousain vers le Perpignanais.

Externes ou internes, ces flux sont attirés par les pôles urbains de plus de

100 000 habitants.

3)Les régions les plus attractives sont les grandes métropoles ( plus de travail en

usines, plus de logements en construction, accès facilité par de nouveaux

transports) et les régions récemment attachées au territoire français. Plus de

400 000 Italiens se fixent dans le SE, 130 000 Luxembourgeois, Allemands et

Belges se fixent prioritairement autour du Rhin, Espagnols sur le piémont

pyrénéen. Donc il existe un désir de proximité. Dans ces régions ces arrivées

posent de gros problèmes et nourrissent le racisme et de véritables pogroms

comme à Aigues Mortes ou à Lyon en 1893.

4)Un recul de la natalité peut être observé continument, avec une baisse de 35%°

à 25%° entre 1800 et 1910, soit une baisse de presque 30%. Cela se traduit

aussi par une baisse de l’excédent naturel, donc une croissance modérée de la

population à peine compensée par les flux migratoires. Les causes sont multiples :

nuptialité en recul (liée à une hausse du célibat pour des raisons salariales

surtout) de 5 points, peur de voir mourir ses enfants à la guerre dans le cadre des

guerres coloniales ou impériales, changements sociaux avec une modification

des structures familiales et une moindre solidarité entre les générations.

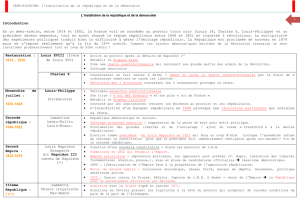

II- A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU REGIME POLITIQUE (1789-1870)

2nde République

2nd Empire

3ème République

Aspects politiques :

-qui a le pouvoir

exécutif ?

-le pouvoir

législatif ?

-le suffrage

universel apparaît-

il comme

nécessaire à la

démocratie ?

2 et 5 p 121

le Président et son gouvernement élu

au SUD

l’Assemblée législative élue au SUD

pas pour les Républicains modérés

comme J.Grévy qui y voit des dérives

monarchiques et la tentation, par le

plébiscite, de reconduire son mandat

plus longtemps que prévu.

2 p 125

l’empereur héréditaire et ses ministres

le Conseil d’tat et le Sénat, dont les

membres sont choisis par l’empereur.

Le conseil législatif élu n’a que le

pouvoir d’accepter les lois et le budget

sans les modifier.

Faux SUD, le plébiscite, aucune

obligation pour l’empereur d’y recourir

3 p129

le Président du Conseil plus que

le Président de la République

après 1877, responsable devant

le Parlement. Peut dissoudre la

Chb

La Chb des députés élue au

SUD et le Sénat au SUI

Pas d’élection du Président au

SUD

Quels sont les

principes du

régime, ses

objectifs ?

-séparation des pouvoirs et principe

admis du suffrage universel direct

-création des ateliers nationaux pour

remettre les chômeurs au travail

-abolition de la peine de mort pour les

délits politiques

-liberté de la presse

-esclavage aboli.

-fondé sur le progrès, les Lumières, la

raison, la préservation des héritages

de la révolution française

2 p 126, 6 p 127 :

-un programme profondément libéral,

volonté de réduire les barrières

douanières (notamment avec les

Anglais)

-redonner un projet collectif tourné

vers la sécurité et la grandeur du

pays, avec néanmoins un idéal de

paix.

-Etat et Eglise catholique

indissociable, il parle d’évangéliser les

Français

-mise en valeur et aménagement du

territoire : canaux, ports, voies de

chemin de fer

-la lutte contre la misère

1 p 122 : antiparlementarisme, la

responsabilité des chambres dans

l’échec du régime est engagée.

7 p 123 : la violence militaire et

judiciaire (2000 morts pendant les

5 p 141, 4 p 153, 2 et 3 p 142

-une politique de paix (rejet de la

violence), de conciliation des

différents groupes sociaux, de

compromis chez les

« opportunistes » dès 1881. Le

but est de rassembler et de

fédérer.

-une politique de laïcisation

forcée et de rejet du cléricalisme

chez les « radicaux » après

1901. Une pensée libérale

attachée à la propriété

individuelle héritée de 1789.

-des symboles unanimement

acceptés, la Marseillaise

redevenu hymne national en

1879, le 14 juillet redevenu Fête

nationale

-les deux piliers : l’école (lois de

1881) et l’armée

insurrections, 980 expulsions, 5200

mises en résidence surveillée)

-un régime libéral (liberté de la

presse, liberté syndicale

acceptée en 1884)

Quels sont les

hommes forts du

régime ?

Lamartine, Ledru Rollin, Arago, Blanc

1 p 122 : l’empereur, ancien Président

de la République, uni au peuple dans

une sorte de communion liée au

plébiscite

Emile Ollivier, Villèle, Guizot

3 p 153 Gambetta pour les

« opportunistes », Waldeck-

Rousseau, Clemenceau,

Combes pour les « radicaux »,

Poincaré

Quels sont les

principaux

adversaires du

régime ?

Ils ont tous été exilés après le 2

décembre donc ce sont des émigrés.

Victor Hugo par exemple

Les républicains d’une manière

générale

3 p 153, 5 p129 : les

monarchistes à travers l’hériter

au trône, le comte de Chambord,

qui refuse le drapeau tricolore ;

les nationalistes (monarchistes)

d’Action française comme

Maurras ou Barrès. Quelques

socialistes révolutionnaires aussi

et surtout les anarchistes qui

commettent des attentats.

2nde République

2nd Empire

3ème République

Aspects politiques :

-qui a le pouvoir

exécutif ?

-le pouvoir

législatif ?

-le suffrage

universel apparaît-

il comme

nécessaire à la

démocratie ?

2 et 5 p 121

2 p 125

3 p129

Quels sont les

principes du

régime, ses

objectifs ?

2 p 126, 6 p 127 :

1 p 122 :

7 p 123 :

5 p 141, 4 p 153, 2 et 3 p 142

Quels sont les

hommes forts du

régime ?

Lamartine, Ledru Rollin, Arago, Blanc

1 p 122 :

3 p 153

Quels sont les

principaux

adversaires du

régime ?

3 p 153, 5 p129 :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%