La Pantomime

La Pantomime

1- DEFINITION ET ORIGINE

La pantomime est un spectacle d'origine sicilienne typiquement romain. C'est

un ballet à sujet mythologique, de tonalité tragique. Il comporte un acteur, un

orchestre et le chœur.

2- QU'EST CE QU'UNE PANTOMIME?

La pantomime est une pièce de théâtre mimée et muette, c'est à dire sans

parole, uniquement des gestes. Sur scène, une seule personne joue la comédie.

Elle incarne tous les personnages. Ils sont accompagnés par un chœur de

danseurs et un petit orchestre. L'acteur porte un beau costume de soie et un

masque aux lèvres fermées. Souvent, ce spectacle est irrespectueux et grossier,

voir obscène. Dans le théâtre latin, exceptionnellement, il y avait des actrices. A

la fin du spectacle, elle se dévêtaient. Souvent les acteurs sont de grandes

vedettes ou aristocrates, ne jouant plus de rôle politique en raison du régime

impérial et préférant la gloire au statut social. Leur représentation est soit privée

soit publique. La pantomime est accessible à tous, y compris à un barbare qui

ignore le latin et le grec. Elle est l'un des véhicules simples de la romanisation

dans les provinces.

3- SOURCES

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_romain

http://users.skynet.be/honore/theatre.htm

http://college.belrem.free.fr/loisirom/theatre/theatre.htm

Page écrite en 2005 par Ophélie Godard en quatrième latiniste

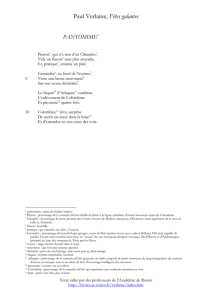

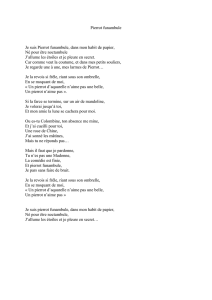

Pantomime

Le poème dont nous allons faire la lecture est la deuxième pièce de Fêtes galantes, un

recueil de poésies de Verlaine édité en 1869, chez Lemerre à Paris. Notre poète est alors âgé

de 25 ans ; quand il a 4 ans, son père démissionne de l’armée pour se consacrer entièrement à

son enfant et ainsi lui assurer un brillant avenir (saint-cyrien ou polytechnicien) ; la famille se

retrouve dans le quartier des Batignolles à Paris ; Verlaine assiste aux matinées, le dimanche,

du théâtre des Batignolles, d’où son rêve d’être auteur dramatique. En avons-nous une trace

avec son intérêt pour la commedia dell’arte dans ce recueil et dans notre texte ? Quoi qu’il en

soit, les efforts parentaux sont récompensés par son succès au baccalauréat ès lettres en 62 ; il

ne poursuit pas pour autant ses études de droit ni une carrière, d’abord de rond-de-cuir,

ensuite de fonctionnaire subalterne : deux choses comptent pour lui, la poésie avec l’école du

Parnasse, dont le dogme est l’impassibilité… et les cafés du Quartier latin, ce qui n’est pas

contradictoire. Et il tombe amoureux de sa cousine, Elisa Moncomble, maintenant mariée

sous le nom de Dujardin, avec deux enfants. Le frémissement contenu de cette passion

affleure dans les Poèmes saturniens dont la tendre Elisa a financé la publication. Mais

Verlaine ne trouve que dans l’alcool de quoi soigner son désespoir suite à la mort brutale de

sa Muse. Désespoir préfiguré par sa Chanson d’automne, in Poèmes saturniens, en1867, cf. la

dernière strophe. C’est dans l’étourdissement des fêtes qu’il cherche à oublier, dans le salon

de Nina de Villars. Au reste, on éloigne de lui les couteaux pointus : son ivresse est agressive,

cf. ses deux coups de feu sur Rimbaud, en Belgique. Il participe tous les mois au dîner des

Vilains Bonshommes au début de 1869; c’est à cette époque que paraît Fêtes galantes, œuvre

marquée par la même insouciance, l’avidité dans les plaisirs, qu’à la fin de l’Ancien

Régime… En point d’orgue, il rencontre cette même année 69 sa future femme,

Mathilde Mauté, une jeune fille de 16 ans, ce qui amènera la création du recueil : La Bonne

Chanson ; mais il a déjà éprouvé le paradis artificiel de l’alcool, comme l’atteste son

poème l’Auberge de 1865 et comme le prouvera sa tentative de meurtre contre sa mère quatre

ans plus tard; notons qu’il s’est épris, l’année précédente de Lucien Viotti, un ancien

condisciple du musicien Charles de Sivry, le demi-frère de Mathilde… Ces multiples

contrastes se retrouvent dans ce poème…

Une première publication de ce poème est parue dans L’Artiste, le 1er janvier 1968, avec dans

le manuscrit un ancien titre : En a-parte, lui-même barré de manière différente. Est-ce pour

surligner l’autonomie de chacun des protagonistes ? De toute façon, ce poème est loin d’être à

part dans le recueil… (cf. Fantoche, avec Pulcinella/ Colombine puis Colombine en titre) et la

thématique théâtrale est prégnante dans l’œuvre peint de Watteau…

Ce poème prend comme thème central la commedia dell’arte ; il s’ingénie à jouer sur

les contrastes, voire les contradictions. N’est-ce pas là le propre de toute fête réussie, avec

l’obsession verlainienne de pousser la galanterie à l’extrême… de sa tension ?

A) la commedia dell’arte

l’ancien titre, a-parte, renvoie à ce que dit un personnage à part, pour les spectateurs, qui

est censé ne pas être entendu par les autres intervenants sur scène, ceci montre que le

monde du théâtre est bien là, ce que corrobore le titre conservé : de fait, la pantomime est

une représentation théâtrale où ce dernier terme retrouve son sens étymologique en grec

ancien : «voir» ; le pantomime, l’acteur qui s’y exprime, n’intervient que par ses gestes,

ses attitudes, voire ses mimiques, qui peuvent être soulignés par de la musique mais

aucunement par des paroles. Et c’est bien de mutisme dont fait preuve Pierrot dans la

première strophe, pour souligner sa voracité ? Avec la rapidité induite par les termes

utilisés : «vide un flacon sans plus attendre», comme une urgence, avec ensuite la

satisfaction, après la soif, de la faim : «entame un pâté», ce qui se fait souvent avec un

couteau à grande lame. Le second comparse semble moins vif, plus détaché des

contingences physiologiques de ce bas monde : «au fond de l’avenue», assagi : «verse une

larme» ; mais le fait qu’elle soit «méconnue» renvoie-t-elle à sa solitude (=le fait que sa

tristesse échappe complètement au rustaud Pierrot), ou à son objet : d’où sort ce «neveu

déshérité» ? Cassandre, le vieux barbon de la Commedia dell’arte ne pense qu’à sa fille,

en vieillard libidineux dont l’obsession est rendue encore plus honteuse par l’inceste ainsi

hautement réclamé. Le troisième reprend le devant de la scène, avec l’attaque : Ce,

l’homéotéleute -quin, l’allitération en gutturales sourdes [ k ]. Le lecteur, ne sachant trop

quel comportement envisager («combine l’enlèvement»), le voit pirouetter 4 fois. Pour

marquer sa joie ? Et Colombine de rêver… On la sent penchée sur elle-même, avec

l’accumulation des nasales et le ronronnement apaisé des liquides [r].

Après la pantomime, reprenons les pantomimes :

Pierrot n’est pas fidèle à son image traditionnelle si l’on pense au tableau de

Watteau, Gilles, car il est ici, comme l’on dit, nature : son peu de surface sociale s’incarne

dans les deux synérèses et les voyelles fermées ; sa gloutonnerie s’exprime par le rythme

ascendant du vers : 1/3/4 avec une césure centrale peu fréquente dans un octosyllabe dont

le rythme rapide, avec ses variations multiples chez Verlaine est bien en accord avec la

vivacité, l’inventivité et l’improvisation dont doivent faire preuve les acteurs dans ce type

de création artistique… Ici, Pierrot, comme attendu, ne fait pas de manière : sans plus

attendre, alors que la politesse exige que dans un groupe on boive de concert. Pour lui, peu

importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse, et son manque de tenue s’oppose à celle du

raffiné, voire sophistiqué Clitandre. Il passe au repas, comme de juste, en accord avec le

rythme équilibré du v. 4: 3/2/3. L’indifférenciation des articles indéfinis participe aussi au

côté fruste du personnage ici, aux antipodes d’ailleurs d’une dimension tragique, voire

d’un fantastique morbide auquel il arrivera dans Jadis et Naguère :

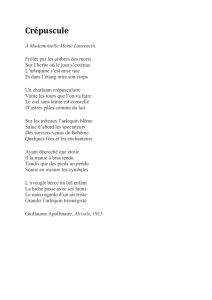

Pierrot

Ce n'est plus le rêveur lunaire du vieil air

Qui riait aux jeux dans les dessus de porte ;

Sa gaîté, comme sa chandelle, hélas ! est morte,

Et son spectre aujourd'hui nous hante, mince et clair.

Et voici que parmi l'effroi d'un long éclair

Sa pâle blouse a l'air, au vent froid qui l'emporte,

D'un linceul, et sa bouche est béante, de sorte

Qu'il semble hurler sous les morsures du ver.

Avec le bruit d'un vol d'oiseaux de nuit qui passe,

Ses manches blanches font vaguement par l'espace

Des signes fous auxquels personne ne répond.

Ses yeux sont deux grands trous où rampe du phosphore

Et la farine rend plus effroyable encore

Sa face exsangue au nez pointu de moribond

Ce qui le concerne est commun : «flacon, pâté», avec l’adjectif «pratique» qui renvoie

prosaïquement, en toute simplicité quotidienne, à l’entame d’un pâté dont personne ne

veut car trop gras ; mais Pierrot est là pour que personne n’ait à attendre qu’un convive se

sacrifie : il faut bien commencer…

Cassandre, lui, semble fini, ce vieillard libidineux que son obsession sexuelle

incite au désir incestueux à l’égard de sa fille Colombine, sans égard pour elle ; ici,

à l’écart, en piètre estime, car sa mise en exergue en début de tercet est

contrebalancée par l’endroit où il est relégué, renforcée par les 3 fricatives ; il

s’avère passif comme sa fille : un seul verbe pour évoquer sa prostration, «Verse»,

en début de vers, cf. Colombine qui «rêve» (au rebours des deux jeunes gens,

Pierrot : «vide, entame», comme Arlequin : «combine, pirouette»), le tout incarné

par les voyelles fermées qui abondent aux v. 5 et 6. Il est méprisable et ne mérite

pas notre pitié : larme méconnue, pour terminer sur une interrogation

énigmatique : le neveu déshérité n’a pas d’avatar avéré dans la commedia dell’arte

Arlequin est loin d’être poli par l’amour ; il est présenté sans aménité, comme

indigne avec le démonstratif, les trois gutturales sourdes, le mépris qui effleure

dans la virulence de l’insulte (avec un effet de balancement sonore propre aux

comptines : e a in a e in, quin étant en rime interne, pour ne pas dire

homéotéleute) : «faquin», donc un portefaix (amusant pour évoquer un

enlèvement ! un homme de peu de valeur, mal élevé et méprisable (d’après le

dictionnaire de l’Académie) ou plat et impertinent (dans le Robert) (vieux ou

littéraire) avec la césure de l’octosyllabe régulière : 3/8, les nasales abondent

comme illustrant l’intensité du désir ; il s’agit pour lui de s’assurer de la

possession physique : l’enlèvement, en toute fausse pudeur ; à peine ce forfait est-

il mentionné que le succès en est fêté, sans retenue : 4 syllabes pour pi-rou-et-te, ce

qui alourdit singulièrement cette figure empreinte habituellement de souplesse.

Oui, Arlequin est loin d’être un parangon de la discrétion, comme l’atteste sa tenue

en losange, qui évoque les multiples facettes de ce personnage. Mais ses qualités

sont discutables : il ne brille pas par son intelligence, il est bête, famélique, crédule

et paresseux. Il cherche partout de quoi se sustenter et pour ce faire, il s’adonne à

tous les stratagèmes, pirouettes ou acrobaties imaginables ; sinon, son but est la

méridienne, en respectant la loi du moindre effort.

Il s’oppose ici à sa chérie Colombine qui incarne, ce qui est assez inhabituel chez

elle, la spiritualité : «rêve», avec les 3 e finaux qui nous font effleurer son

évanescence. Habituellement vêtue de blanc, communément amoureuse de Pierrot,

taquinant Arlequin, elle semble ici s’ouvrir avec surprise, ce que marquent les

liquides, aux subtilités de la cour amoureuse, avec l’écho des «cœursۚ» en accord,

comme le veut la répétition, le souffle de la brise étant à l’instar des battements du

cœur de l’amoureux, qui devient amant (mais lequel ? Pierrot ou Arlequin ?)

puisqu’il éveille un écho chez l’autre; elle-même semble s’ouvrir à l’amour, non

pas comme quelque chose de nouveau chez une vierge qu’elle n’est pas dans la

commedia dell’arte, mais comme une renaissance des sentiments amoureux

(Pierrot, Arlequin ? Entre les deux son cœur balancerait-il ?), pluriel auquel nous

contraint le terme final : «des voixۚ», en une mise en abyme pour évoquer les

sonorités de ce poème…

B) les contrastes : Notons que la cohérence de cette pantomime n’existe que par la

grâce du texte, la volonté du poète : quelle logique narrative, quel déroulement

significatif attribuer à ces quatre tableaux successifs ? L’un mange et boit tandis qu’un

autre pleure dans le fond, un troisième prévoit un enlèvement pour satisfaire ses pulsions,

dont il semble fêter par ailleurs les multiples réalisations par une pirouette… et la femme

de se montrer romantique, à son étonnement apparemment. Là ne s’arrêtent pas les

contradictions de ce poème : le premier vers affiche d’emblée une opposition nette entre

les deux noms propres qui l’encadrent, en un rapprochement qui paraît d’autant plus

gratuit qu’il est présenté comme tel : «n’a rien de» ne peut être plus négatif et que vient

faire «Clitandre» dans la commedia dell’arte, sinon par le hasard d’un rangement dans une

bibliothèque ? Ce nom propre étant lui-même rendu commun par l’article indéfini, comme

pour déprécier cette figure classique du soupirant rencontré chez Molière puisque c’est

l’amant de Lucinde dans L’Amour médecin, celui d’Angélique dans George Dandin,

d’Henriette dans Les Femmes savantes… «Et c’est l’éternel Clitandre» mis en exergue

dans Mandoline, par le présentatif et la polysyndète… Pourquoi ensuite évoquer «sans

plus attendre», en une tournure affectée, car l’objet de l’attente échappe complètement,

absence renforcée par le suspens de la rime… procédé rhétorique que conseillera Art

poétique… L’ordre même des actions semble peu cohérent : la consommation d’un pâté se

fait habituellement au rythme de la baisse du liquide dans le flacon afférent… alors que ce

dernier sert ici d’apéritif. Après cet en-cas, Cassandre se trouve reclus au fond de

l’avenue, comme en vieux rebut, et cette mise à l’écart est confirmée par le mépris à

l’égard de sa larme (sic !), alors que l’on attend plutôt des larmes. Cette impression

d’évanescence est confirmée par les préfixes mé- et dés- et corroborée par la déshérence

du neveu, dont le rapport familial est ainsi dénié. Plus vif, Arlequin, car actif

intellectuellement («combine») et physiquement («pirouette»), au rebours du passif et

déplorant Cassandre,

Colombine tranche ainsi nettement dans le dernier tercet sur les trois personnages

précédents ; elle seule incarne la beauté, le raffinement, toute en spiritualité : «rêve».

C’est que ces personnages semblent tous à contre-emploi : nous avons évoqué plus haut

la gloutonnerie évidente de Pierrot : cela ne fait pas partie de ses traits de caractère

traditionnels, et ce défaut est plutôt réservé à Arlequin. Certes ce dernier pirouette comme

attendu, mais c’est plutôt à Pierrot de combiner l’enlèvement de son amour, au détriment

de Cassandre. Cassandre, avez-vous dit ? Autre rupture ! Certes, il est au ban de la société

et subit la moquerie vengeresse de la populace vu son désir pour sa fille, mais il y a

ambiguïté sur son identité réelle, car il partage ce nom avec la célèbre Cassandre de Troie

qui, récupérée par Agamemnon, ne peut que verser une larme en secret, pour ne pas subir

la raillerie de ses ennemis, sur son neveu, le petit Astyanax, de fait déshérité puisque son

père Hector, le fils de Priam, et donc futur roi de Troie a perdu la vie sous les coups

d’Achille. D’ailleurs, il est vivant et sert au chantage de Pyrrhus dans Andromaque de

racine, mais chez Homère, il a été précipité du haut des murailles de Troie en flamme.

Verlaine, encore une fois, s’amuse et nous perd ici dans les méandres mêlés du mythe et

théâtre, un bon exercice de redistribution des cartes pour les cuistres… Ce que confirme la

présentation inhabituelle de Colombine, accorte jeune fille, délurée, maîtresse de ses

sentiments, à l’abri des surprises de l’amour, car elle est coutumière du fait, vu sa beauté.

Elle se montre pourtant ici d’une délicatesse extrême, on n’ose dire : romantique, vu

l’anachronisme, ou alors c’est avant la lettre ! Les nasales en écho (sen- un dans) , ensuite

soulignées par les dentales : «[d’]en[|t]en[d]r(e) en son» n’entrent pas pour peu dans la

douceur de ce point d’orgue affectif, en deux très belles images où le souffle de la brise se

mêle intimement aux battements du cœur d’un autre. Etant entendu (sic !) que le terme

6

6

7

7

1

/

7

100%