l`economie francaise 2007

L’ECONOMIE FRANCAISE 2007

OFCE

Coll. Repères, éditions La Découverte

Introduction

Au début de ce millénaire (2002-2005), l’économie française croît à un rythme très lent (+1,4% par an). 2003 a

marqué le niveau de croissance le plus faible depuis 1993 (0,9%).

1. Analyse historique et prospective de l’économie française.

1.1. L’économie française depuis un demi-siècle.

Les Trente Glorieuses (1945-1975) marque une forte phase de croissance prolongée (reconstruction, production et

consommation de masse, innovations et rattrapage technologiques). La productivité du travail augmente de 5% par

an.

La fin du S.M.I. de Bretton Woods (1971) et le choc pétrolier de 1973 marquent la fin des Trente Glorieuses. 1975

reste l’année de la récession mondiale. La croissance économique des années 1970 chute sous les 3% alors que

l’inflation dépasse les 10% (stagflation). La productivité du travail passe à 2,6% par an durant les années 1970. Le

taux de chômage passe de 3% en 1960 à 8% en 1983. Les politiques économiques de lutte contre l’inflation n’ont

guère d’effets.

L’inflation est relancée par le deuxième choc pétrolier (1979). F. Mitterrand engage une politique économique de

relance par la demande, laquelle bute sur la contrainte extérieure. Elle profite aux importations et non à la

production intérieure. Le policy-mix (politiques budgétaire et monétaire couplées) de R. Reagan dans le début des

années 80 donne des résultats plus probants sur la croissance et le chômage que la non coordination des

politiques économiques européennes. Dès 1983, les pouvoirs publics reviennent à une lutte contre l’inflation

(désinflation compétitive). Le gouvernement, à partir de 1986 (contre-choc pétrolier), rompt l’indexation des

salaires sur les prix, ancre le franc sur le Deutsche Mark et libéralise l’économie.

Cet ajustement des politiques économiques françaises, favorisé par la reprise économique de 1987-1990, a permis

à la France d’acquérir une stabilité économique et monétaire au cours de la fin des années 1980 : ralentissement

de l’inflation, augmentation moins forte des salaires réels que de la productivité du travail, assainissement des

dépenses publiques.

En 1993, l’Europe connaît sa deuxième récession (Guerre du Golfe en 1990, réunification allemande en 1991).

L’insuffisance de la demande couplée à l’obsession de respecter les critères de Maastricht (contrôle du change,

des dépenses publiques et de l’endettement, des taux d’intérêt, de l’inflation) agit sur la croissance (molle) et le

chômage (de masse).

De 1997 à 2001, une nouvelle période de reprise s’amorce avec une décrue sensible du chômage, une reprise de

l’investissement (NTIC, biotechnologies), une réactivation de la politique de l’emploi (allègements de charges,

emploi des jeunes, 35 heures). Cependant, l’effet fut bref. La « nouvelle économie » marque ses faiblesses :

surcapacités, faible rentabilité, financements risqués. De plus, le pacte de stabilité et de croissance européen bride

les politiques économiques par rapport aux performances américaines notamment. Enfin, la société du risque

prend son essor avec l’instabilité financière de pays émergents (Turquie, Argentine, Brésil) et le terrorisme

international.

1.2. La situation conjoncturelle.

Le solde extérieur français est redevenu négatif, en 2004, pour la première fois depuis 1991. Il s’est aggravé en

2005.La hausse du cours de l’Euro par rapport au dollar depuis entre 2001 et 2005 est une des récessions de cette

dégradation du commerce extérieur. Ceci est accentué par la hausse du cours du pétrole.

Cependant, la reprise de la demande mondiale (Etats-Unis, Asie, Pays de l’Est) depuis 2003 n’a pas profité à la

France. Il faut donc considérer des raisons supplémentaires.

D’une part, la France est géographiquement et sectoriellement spécialisée française sur des biens peu affectés par

la variation de la demande des pays émergents. De plus, la crise du secteur aérien a touché l’industrie

aéronautique française de plein fouet.

D’autre, la politique allemande de compression des revenus (augmentation de 3 points de la T.V.A.) et des coûts

salariaux (baisse des cotisations sociales) a joué sur nos exportations et nos importations (effet de la politique de

désinflation compétitive allemande non coopérative).

Le marché du travail français s’est donc dégradé depuis 2001 et certains secteurs connaissent une désinflation

réelle.

Aussi, la dépréciation de l’euro et le ralentissement de la progression des prix du pétrole devraient permettre

d’accélérer la croissance économique française à travers le redressement de la santé financière et de la

profitabilité des entreprises ainsi que la réactivation de la politique française de l’emploi. L’investissement productif

des sociétés non financières devrait croître et s’accompagner d’une croissance de la consommation sensible,

favorisée par une transformation de l’épargne, un crédit très peu cher et un marché de l’immobilier très dynamique.

Par ailleurs, le ralentissement de la progression de la population active potentielle et la réactivation du traitement

social du chômage (contrats aidés non marchands) facilitent la baisse de ce dernier, permise dès que la

croissance économique dépasse les 1,6%.

De plus, ces améliorations devraient être couplées à un statu quo concernant la politique salariale et des revenus

de l’Allemagne.

Par contre, ces accélérations sont inférieures à celles que nous connaissons dans les périodes de reprise

économique. De surcroît, elles sont dépendantes de la non apparition de risques tels qu’une crise pétrolière

majeure, un ralentissement économique mondial, une baisse prolongée du cours du dollar.

2. Analyse macroéconomique.

2.1. La place de l’Etat dans l’économie.

La France est le deuxième pays européen en terme de dépenses publiques relatives au PIB (54% en 2005),

derrière la Suède (57,2%).

Les administrations publiques françaises dépensent plus que leurs voisines européennes en ce qui concerne la

protection sociale et l’éducation. La part des emplois publics dans l’emploi total en France est aussi une des plus

élevées (22,8% en 2005 contre 31,6% pour la Suède et 15,2% pour la zone euro).

Ce positionnement est principalement dû au caractère public de l’éducation et des hôpitaux.

En dépit des réformes d’allègement de coût du travail menées depuis le début des années 1990, les dépenses

publiques ont augmenté de 16 points de PIB entre 1963 et 2005 (décrochage à partir des années 1980). Au cours

des années 1980-1990, la dette publique est donc passée de 21 à 56,3%. Par conséquent, les charges d’intérêts

sur la dette publique constituent une part non négligeable de la hausse des dépenses publiques.

Cette forte hausse des dépenses publiques est principalement due aux dépenses de Sécurité Sociale et à celles

des administrations publiques locales.

D’une part, la logique d’assurance, essentiellement universaliste (RMI, CSG, CMU) après avoir été initialement

bismarckienne (basée sur les relations professionnelles), du système de protection sociale française implique une

hausse des prestations et des dépenses sociales (demande de soins de santé ; chômage…). Ces évolutions pose

la question de la réforme des régimes de Sécurité Sociale, notamment des retraites (2003) et de l’assurance

maladie (2004 pour 2009 : 1 euro consultation, forfait hospitalier, assiette de la CSG et de la CRDS, médecin

traitant, dossier médical personnel). Le gouvernement incite les actifs à travailler à travers la baisse de l’impôt sur

les bas revenus (depuis 1999), la réforme de la décôte fiscale (2001), la création de la prime pour l’emploi (2001).

L’écart entre les revenus d’assistance et les revenus du travail croissent.

D’autre part, la décentralisation (loi de 1982 et de 2004) et les transferts de compétences (réseau routier,

bâtiments scolaires, infrastructures locales, logements sociaux, services publics locaux, gestion du RMI, aide au

logement…) et de ressources ont influencé les administrations publiques locales.

Parallèlement, les prélèvements obligatoires

1

français sont parmi les plus élevés de l’Union, exception faite des

pays scandinaves, et supérieurs aux Etats-Unis et au Japon. Les cotisations sociales françaises, notamment

employeur, sont supérieures à la moyenne européenne alors que l’imposition sur les revenus des ménages est

plus faible. Celle sur les bénéfices des entreprises (passage de 50% à 33,3%) est équivalente à la moyenne

européenne. Il y a une tendance à la convergence entre la fiscalité française et la moyenne européenne.

Par contre, la taxation des revenus du capital, inférieure à celle des revenus du travail, est plus élevée en France

qu’en Europe, sans que l’on observe de convergence

Les taux de prélèvements obligatoires ont fortement augmenté entre 1973 (33,6%) et 1984 (42,4%) puis entre

1993 (42,1%) et 1999 (44,9%) et enfin entre 2004 et 2005 (44%).

La réforme fiscale de 2007 (passage de 6 à 4 tranches imposables) prévoit de baisser l’impôt sur le revenu, de

renforcer la prime pour l’emploi, de limiter la pression fiscale à 60% des revenus et de plafonner la taxe

professionnelle (3,5% de la VA avec dégrèvement pour investissements nouveaux). L’idée, défendue par J. Chirac,

d’asseoir les cotisations sociales non plus sur les salaires mais sur la valeur ajoutée, pour diminuer le coût salarial

des entreprises fait débat.

1

Il existe trois taux de TVA : 19,6% depuis 2000, 5,5% (produits alimentaires, transports, cantines scolaires, livres,

abonnements d’électricité et de gaz, travaux de rénovation et d’entretien des logements) et 2,1% (médicaments remboursés,

presse).

La Commission européenne a donc dû avertir à plusieurs reprises la France en ce qui concerne la dégradation de

ses finances publiques. Entre 2002 et 2004, Le déficit public français a dépassé le seuil critique des 3% du PIB,

fixé par le pacte de stabilité et de croissance de 1996.

L’enjeu est donc d’améliorer l’efficacité de la dépense publique, objectif revendiqué par la LOLF (loi organique

relative à la loi de finance) entrée en vigueur en 2006. Le budget de l’Etat n’est plus réparti selon les ministères

mais selon des missions (45) divisées en programmes (149) déclinés en actions contrôlées par des indicateurs

(1300) selon les objectifs assignés. Le but est de pouvoir établir des bilans annuels de performance afin de ne pas

reconduire automatiquement des dépenses inutiles. Auparavant, 94% des crédits étaient reconduits sans

discussion du Parlement. Actuellement, 100% du budget devrait être discuté. Nous passons d’une logique de

moyens à une logique de résultats.

2.2. Emploi et chômage.

Le chômage s’est massivement développé au cours des années 1970. Il dépasse les 2 millions de manière

continue depuis 1982 malgré des baisses temporaires (1987-1990 ; 1998-2001 ; depuis 2005). En fait, l’impact de

la croissance sur l’emploi est amorti par un cycle de productivité. Les entreprises n’ajustent leurs effectifs que si le

rebond ou le creux conjoncturel est durable. Par conséquent, lorsque la croissance économique s’accélère, la

productivité du travail augmente en attendant que cette reprise soit confirmée. Si elle se confirme, alors seulement

l’emploi pourra en profiter. Les reprises économiques ont donc peu d’effet sur l’emploi car elles sont de trop courte

durée. Les politiques d’allègements de charges et de réduction du temps de travail ont parallèlement enrichi la

croissance en emplois.

Les allègements de charges ont d’abord concerné les cotisations familiales employeurs pour les salaires inférieurs

à 1,2 fois le SMIC (1993), puis toutes les cotisations employeurs, jusqu’à 1,33 fois le SMIC en 1996, porté à 1,3

fois en 1998 sur une base salariale horaire et non plus mensuelle pour ne pas favoriser l’emploi à temps partiel.

La réduction du temps de travail a été favorisée par la loi Robien (1996) à travers un allègement de charges

sociales pour des réductions de 10% de la durée et une hausse de 10% des salariés ou une absence de

licenciement. Entre 1998 et 2000, la première loi Aubry reprend ce dispositif pour des réductions de 10% de la

durée accompagnées de hausse de 6% des salariés. A partir de 2000, la deuxième loi Aubry impose les 35 heures

aux entreprises à travers des accords négociés. En 2002, la loi Fillon assouplit les 35 heures en augmentant

notamment le quota des heures supplémentaires, passant de 130 à 180 heures.

Le chômeur type en France est plutôt :

Une femme ;

Un jeune : la première recherche d’emploi s’effectue en moyenne à 21 ans pour une durée moyenne de

4,5 mois. 36% décrochent un CDI et 33% un emploi précaire.

Indemnisée ;

Sans emploi sur une durée inférieure à un an.

Sans qualifications : depuis 1993, une politique d’exonération des charges sociales pour l’emploi d’actifs

non qualifiés est mise en place avec l’arrière pensée que le coût du travail pèse sur la demande de travail,

notamment pour le travail non qualifié. Cela aurait permis de créer plus de 300 000 emplois selon la

DARES, soit l’équivalent des 35 heures. Cependant, les entreprises n’ont pas été incitées à augmenter les

salariés qualifiés payés au SMIC et l’emploi de personnes non qualifiées aurait dégradé la productivité du

travail, à cause de ces allègements.

Les emplois du secteur industriel ont été transférés vers le secteur tertiaire tout au long du dernier quart du XXème

siècle. Cependant, nous ne pouvons pas parler de désindustrialisation puisque la part de l’industrie dans la valeur

ajoutée est restée stable (environ 20%). Ce maintien de la part de la VA malgré la baisse de l’emploi industriel

provient des gains de productivité et de la réorganisation du système productif. L’externalisation et la sous-

traitance ont permis à la part de l’emploi des petites entreprises de progresser alors que les grandes entreprises

voient leur part décroître.

Parallèlement, la précarisation (10,6% en 1990 et 13,3% en 2005) et l’emploi à temps partiel (13 à 18%)

progressent. Le marché du travail se dualise. Les entreprises peuvent s’ajuster plus rapidement à la conjoncture.

Le Contrat Nouvel Embauche (CNE, 2005), CDI comportant une période d’essai de 2 ans et réservé aux

entreprises de moins de 20 salariés, permettrait de réduire les contraintes à l’embauche (estimation de 50 000

emplois créés jusqu’en 2015).

La stratégie de Lisbonne (2000) a privilégié un objectif de taux d’emploi plutôt qu’un objectif de baisse du taux de

chômage, en se dirigeant vers une économie européenne de la connaissance (investissement dans la recherche).

Ainsi, en France, les préretraites, les cessations anticipées d’activité et les dispenses de recherche d’emplois, l’âge

légal de départ à la retraite (60 ans) et l’âge limite pour être salarié (65 ans) maintiennent un taux d’activité des

seniors faible en France (40% pour les 55-64 ans contre 45,3% en Europe). La réforme des systèmes de retraite,

la possible création d’un CDD senior (18 mois renouvelable pour les plus de 57 ans), la suppression d’ici 2010 de

la taxe sur les licenciements des plus de 50 ans (contribution Delalande créée en 1987), le plan gouvernemental

pour l’emploi des Seniors (2006-2010) devrait néanmoins permettre d’augmenter ce taux d’activité.

Cependant, le bilan à mi-parcours (2005 par rapport à 2000) de la stratégie de Lisbonne est décevant puisque

l’objectif du taux d’emploi à 65% n’est pas atteint pour l’Europe des 25 (63,6%), ni en France (63,2%) ou en Italie

(57,6%).

2.3. Le tissu productif français.

Entre 1986 et 1991, puis entre 1997 et 2001, l’investissement des entreprises a connu une croissance soutenue,

contrastée par rapport aux autres périodes. Ces variations dépendent directement des anticipations faîtes

concernant les débouchés de la production (demande anticipée) mais aussi des besoins de modernisation de l’outil

de production et des déterminants financiers (capacité d’autofinancement). L’investissement est donc inerte à court

terme et dynamique à moyen et long terme (temps d’installation et de rodage, rentabilité de l’investissement,

niveau d’endettement). A court terme, les entreprises jouent donc plutôt sur le taux d’utilisation du capital. Ainsi,

une reprise économique (1986-1991 ; 1997-2001) implique une augmentation du taux d’utilisation du capital, puis

seulement, une augmentation de l’investissement, si la reprise se confirme, les profits s’accroissent (1983-1985) et

les taux d’intérêt baissent (début de la décennie 2000).

Le premier choc pétrolier de 1973 a modifié en profondeur le système productif français. La croissance annuelle

moyenne de la production manufacturière est passée de 6% entre 1960-1974 à 2,5% entre 1977-1979. Le

deuxième choc pétrolier de 1979 (hausse du cours du pétrole et du dollar) va accélérer les mutations en cours à

cause de l’augmentation consécutive des coûts de production et l’intensification de la concurrence internationale.

Des pans entiers de l’économie vont disparaître (sidérurgie, textile) ou se restructurer (automobile). Les gains de

productivité, les délocalisations, l’externalisation vont impliquer une diminution de la part de la valeur ajoutée

industrielle dans la valeur ajoutée française totale (27,8% en 1978 à 22,8% en 2005) ainsi qu’une diminution de la

part de l’emploi industriel (33,3% en 1978 à 20,5% en 2005), soit 2 millions d’emplois détruits.

Le secteur des services, moins soumis à la concurrence internationale et la hausse des cours du pétrole ou du

dollar), prend le pas sur l’industrie, notamment avec les opérations d’externalisation : conseil et assistance aux

entreprises, services opérationnels pour entreprises (location, nettoyage, sécurité).

Parallèlement, le secteur public, qui s’était développé entre 1946 et 1981 à travers la création d’entreprises

nouvelles (CEA, RATP…), poursuit sa croissance en s’appuyant sur des nationalisations (sidérurgie, armement,

chimie). A partir de 1986, le phénomène inverse se produit avec les privatisations (banques, assurances, industrie,

communication, transports, énergie). La part de l’emploi du secteur public passe de 10% en 1986 à 7,7% en 1987

et 4,2% en 2004.

A ce stade, la question de la compétitivité et de l’attractivité de la France se pose. Les études les plus médiatisées

situent la France à :

la 11è (Business competitiveness Index) et la 30è (Growth competitiveness Index) selon le forum

économique mondial (2005) ;

la 35è (World competitiveness overall scoreboard) selon l’Institut international de management de

Lausanne (2006) ;

la 80è (Inward foreign direct investment performance index) selon la CNUCED (2004).

Ces enquêtes mélanges allègrement les deux notions et se positionnent sur des critères à la fois quantitatifs et

qualitatifs (Coeuré B. et Rabaud I., « Attractivité : analyse, perception et mesures », Economie et statistique,

n°363-364-365, 2003). Les investisseurs sondés reprochent à la France une fiscalité trop lourde et une législation

du travail trop rigide.

Eclaircissons le débat.

Posons la compétitivité comme la capacité du secteur productif à répondre à la demande intérieure et étrangère

tout en offrant aux résidents un niveau de vie qui, à la fois s’élève, et puisse être préservé à long terme. Pour

approcher cette notion, nous pouvons considérer la part de marché des exportations françaises dans le commerce

mondial. Elle s’est améliorée entre 1990 et 2001 grâce à la désinflation, la modération salariale et la faiblesse de

l’Euro. Depuis 2001, elle s’est dégradée à cause de l’appréciation de l’Euro et de la politique de modération

salariale allemande, principale destination des produits français. Par conséquent, le solde extérieur français est

redevenu négatif en 2004, après la période d’accalmie de 1992-2004.

En ce qui concerne l’attractivité de la France, posons le fait que cette notion correspond à la capacité d’attirer des

activités nouvelles et les facteurs de production mobiles (capitaux et travailleurs qualifiés) en France dans le but

d’améliorer la compétitivité et le niveau de vie des habitants. Les IDE (investissements directs à l’étranger)

permettent d’approcher cette notion. La France est passée de la 5è place en 1990 à la 2è en 2002 puis à la 4è en

2005, derrière la Grande-Bretagne, la Chine et les Etats-Unis.

Fin 2005, les non-résidents en France, principalement des européens et des américains, détenaient 46% du capital

des entreprises du CAC40, contre 34% en 1997. Le gouvernement a alors mis en place un dispositif anti-OPA

(poison pills) qui autorise les entreprises, en cas d’OPA, à attribuer à leurs actionnaires des bons de souscriptions

d’actions à un prix préférentiel pour diluer le capital et accroître le coût d’acquisition de l’entreprise visée par l’OPA.

3. Repenser les minima sociaux.

Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, 1988), l’Allocation Parent Isolé (API, 1976) et l’Allocation de Solidarité

Spécifique (ASS, 1984) couvrent 1,8 millions d’individus en âge de et aptes à travailler, pour un coût de 8 milliards

d’euros (deux tiers pour le RMI). Chacun de ces dispositifs prend en compte un risque social particulier.

L’API tient compte de la difficulté d’élever seul(e) au moins un enfant de moins de 3 ans (politique familiale). Elle

concerne plutôt de jeunes femmes (98%), mères, socialement reconnues.

L’ASS vient en aide aux chômeurs en fin de droit au chômage tandis que le RMI essaye de limiter les situations

d’exclusion dans un marché du travail en sous-emploi (politique de l’emploi et de l’insertion). L’ASS concerne plutôt

des individus plus âgés qui se déclarent spontanément comme chômeurs. Le RMI concerne des célibataires qui se

sentent exclus (stigmatisation), ce qui ne facilite pas le retour à l’emploi (dégradation de l’estime de soi) et ne

permet de toucher toute la population visée (non demande de l’aide).

L’homogénéisation de ses trois aides pose des problèmes. Tout d’abord, la population est hétérogène. Ensuite, les

montants alloués sont différents se qui revient soit à améliorer la situation de certains (harmonisation par le haut)

soit à la dégrader (harmonisation par le bas). Seuls les suppléments pour enfants devraient logiquement être

homogénéisés (180 euros pour l’API contre 127 euros pour le RMI alors que ce sont les mêmes enfants !). Enfin,

la fusion étendrait le caractère stigmatisant du RMI aux deux autres allocations.

Par ailleurs, la recherche active d’un emploi ou d’une formation (RMI, ASS) devient même le garant d’une insertion

possible. 60% des allocataires de l’API, allocation sans contrepartie, deviennent RMIstes ou dépendant du revenu

d’un conjoint. Il serait donc efficace d’étendre cette obligation à l’API, tout en organisant la prise en charge des

enfants.

L’incitation au travail semble alors être un fer de lance des politiques publiques. L’objectif est donc de creuser

l’écart entre ces aides et le salaire obtenu par le travail. La prime pour l’emploi (2001) a été revalorisée pour

accroître l’avantage du travail salarié, même à temps incomplet, par rapport aux aides sociales. Les minimas

sociaux n’augmentent que de l’inflation contrairement au SMIC, ce qui creuse encore l’écart. Les contrats d’avenir

pour les allocataires de minimas sociaux et les contrats d’accompagnement dans l’emploi pour les chômeurs de

longue durée favorisent l’insertion par le travail (contrats aidés) et le suivi personnalisé.

Les hypothèses liées à cette démarche politique sont fortes. Premièrement, cela suppose que tous les allocataires

peuvent accéder au marché du travail. Pourtant une partie de ceux-ci ont une faible employabilité et peu de liens

sociaux. Ils n’accéderont pas au marché du travail malgré l’aide. Seuls 50% des RMIstes, les plus employables et

les moins exclus, signent un contrat d’insertion avec une commission d’insertion locale. Deuxièmement, les

contrats aidés supposent que l’individu va pouvoir à l’issu de celui-ci trouver un emploi stable. Cependant, une

partie va retourner dans la sphère des allocations faute de travail non aidé (insuffisance d’emplois stables),

signalant l’échec du processus.

Il serait efficace de revaloriser le RMI en l’orientant vers un objectif avant tout social (tisser des liens) et ensuite

d’emploi. Cela permettrait de passer d’une « pauvreté disqualifiante » à une « pauvreté marginale », selon les

termes de Serge Paugam (Les formes élémentaires de la pauvreté, PUF, « le lien social », 2005). Le risque que

des individus choisissent le RMI plutôt que le travail est faible à cause de la stigmatisation liée à ce statu.

4. Faut-il réduire la dette publique ?

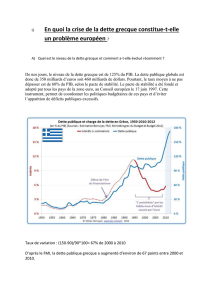

La dette publique brute française était relativement faible jusqu’en 1980. Elle est passée de 16% du PIB en 1974 à

20% en 1980. Elle atteint 34% en 1987-1991 puis 59% en 1997-2002 et enfin 66% en 2005, comme les Etats-Unis,

légèrement en dessous de la moyenne de la zone euro (72%) et bien loin du Japon (169%). La dette brute des

ménages français représente 80% de leur revenu contre 140% au Royaume-Uni et 120% aux Etats-Unis.

La dette nette, en tenant compte des actifs financiers détenus par les administrations françaises, se situe à 44% du

PIB bien en dessous de la moyenne de la zone euro (58%) et des Etats-Unis (47%). Les administrations ont donc

une richesse nette de 20% du PIB. Les actifs physiques représentaient 4 fois le PIB en 1993 et 5,2 fois en 2003,

couplés à des avoirs à l’étranger légèrement positifs (9% du PIB).

Par ailleurs, l’épargne nationale représente 20% du PIB (13 points compensent la dépréciation du capital et 7

points augmentent le niveau de capital) contre 15% au Royaume-Uni, 14% aux Etats-Unis et 21% pour la moyenne

de l’Union Européenne à 15. Le déficit public ne montre pas que la France vive à crédit puisqu’elle consomme

moins qu’elle ne dégage de revenus.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%