Module 3 La mondialisation _conomique et

ESH ECE 2 Camille Vernet

Nicolas Danglade 2016-2017

1

Module 3 La mondialisation économique et financière

L’intégration européenne

L’Europe sociale

1. Les dimensions de l’intégration sociale : du Traité de Rome (1957) au Traité de Lisbonne

(2007)

1.1 L’évolution des objectifs et des moyens utilisés pour réaliser l’Europe sociale

Document 1 : dans le cadre du traité de Rome

Dans le traité de Rome (1957), la dimension « sociale » de l’intégration européenne est prise en compte de trois

manières :

La première traite la question du progrès social sous l’angle de la croissance économique à partir de

l’axiome suivant : l’intégration économique stimule la croissance, la croissance permet le rattrapage des pays en

retard et l’amélioration des conditions de vie des habitants de tous les pays membres. Ici, il n’y a pas de politique

sociale en tant que telle, le progrès social est une conséquence attendue de la croissance ;

La seconde fait de la politique sociale un élément de la politique de la concurrence. En supprimant les

barrières douanières entre pays membres, les législations sociales nationales ne doivent pas avantager les

entreprises domestiques au détriment de celles des pays partenaires. En permettant une concurrence juste et loyale,

la CEE s’attaque donc indirectement à la question du risque de « dumping fiscal et social » ;

La troisième s’appuie sur une compétence « sociale » donnée à la CEE : la lutte contre les discriminations

hommes/femmes. Ainsi les ouvrières de la Fabrique nationale d’armes d’Herstam en Belgique obtiennent en 1966

l’égalité de leur rémunération avec les hommes en vertu de l’application de l’article 119 du traité de Rome. Le droit

social communautaire se développe peu à peu.

Document 2 : un exemple de conflit du travail s’appuyant sur le droit européen

En février 1966 a lieu la grève des ouvrières de la Fabrique nationale d’armes d’Herstam en Belgique. Le motif du

conflit est simple : l’inégalité des salaires entre hommes et femmes pour des tâches identiques. (…) Pour la

première fois la revendication d’égalité des rémunérations prend forme d’une exigence de respect et d’application

de l’article 119 du Traité de Rome sur l’égalité de traitement hommes-femmes. L’aboutissement du conflit donnera

que partiellement satisfaction aux ouvrières, mais il aura des effets considérables sur la nature du discours social

européen. En effet, les nombreuses délégations syndicales des différents pays membres venues pour soutenir le

mouvement, vont également appuyer la demande des ouvrières de faire respecter les articles sociaux du traité de

Rome. (…) Les tensions sociales qui accompagnent la croissance économique vont donc également contribuer à la

définition du droit social communautaire naissant qui, de simple auxiliaire du marché commune, devient

progressivement exigence de justice sociale.

Source : J.Y.Letessier, J.Silvano et R.Soin « L’Europe économique et son avenir », Cursus, 2008, p. 233-273

Document 3 : à partir des années 1960, l’objectif de cohésion sociale des territoires

A partir des années 1960, la Commission européenne déclare qu’elle souhaite « promouvoir un acheminement

progressif vers une politique régionale susceptible de réduire les écarts entre les niveaux de développement des

diverses régions de la Communauté ». La Commission européenne estime donc que le rattrapage des régions en

retard n’est pas « spontané » et que l’intervention de la puissance publique est nécessaire. La convergence n’est

donc plus considérée comme le résultat automatique et naturel de la croissance économique. Elle devient un

objectif de la politique sociale de l’Europe. Le développement de la politique régionale donne ainsi une nouvelle

dimension à l’Europe sociale à travers l’objectif de lutte contre les inégalités territoriales.

Durant les années 1960, le poids de cette politique dans le budget de l’UE est très modeste. Ses instruments sont la

Banque européenne d’investissement (qui finance des dépenses d’infrastructures), le Fonds social européen (qui

octroie des fonds pour lutter contre le chômage), et une partie du budget de la PAC (qui est utilisée pour assurer le

développement et la modernisation des territoires ruraux).

Avec les élargissements des années 1970 et l’accélération de la désindustrialisation des économies européennes, cet

objectif de cohésion sociale se renforce. Lors de leur entrée dans la CEE, les britanniques, peu concernés par la

PAC, négocient la création du FEDER (Fonds européen de développement régional) en 1974. Au tournant des

années 1970/1980, le contexte est différent de celui des années 1960 : la croissance faiblit et le chômage progresse.

ESH ECE 2 Camille Vernet

Nicolas Danglade 2016-2017

2

La politique sociale européenne n’est plus seulement une politique de rattrapage des régions en retard, elle a aussi

pour objectif de permettre le retour sur le marché du travail des populations les plus fragiles.

Document 4 : l’essor de la politique régionale et sociale (politique de cohésion)

Dès les années 1960, la Commission déclare qu’elle souhaite « promouvoir un acheminement progressif vers une

politique régionale susceptible de réduire les écarts entre les niveaux de développement des diverses régions de la

Communauté ».

Certes, il est déjà possible à cette époque d’effectuer des transferts vers les régions les plus pauvres de manière

indirecte par le biais de projets spécifiques de certaines institutions européennes qui sont créées en même temps

que le Marché commun. Ainsi la Banque européenne d’investissement (BEI) offre des prêts pour réaliser des

projets d’infrastructures qui peuvent bénéficier aux régions les plus défavorisées. Le Fonds social européen (FSE),

octroie des fonds pour lutter contre le chômage. Le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)

qui vise à financer des projets d’adaptation des structures agricoles et de développement rural cible généralement

les régions les plus pauvres comme le sud italien. Toutefois, l’ensemble de ces fonds qui sont transférés vers les

régions les plus pauvres ne s’élève qu’à 3% du budget européen en 1970.

La donne change avec l’entrée de la Grande Bretagne en 1973. Elle ne possède qu’un très petit secteur agricole et

est donc contributrice nette de la PAC qui consomme plus de 90% du budget européen en 1970, soit environ 0,72%

du PIB de la CEE. En soutenant la création d’une politique régionale de cohésion dont ses régions pauvres sont

bénéficiaires (Pays de Galles, Irlande du Nord), elle obtiendra 28% du budget de la politique régionale en 1974. Le

gouvernement britannique réduit ainsi sa contribution nette au budget de la CEE. Le Fonds Européen de

développement régional (FEDER) est accepté en 1974. La politique régionale prend progressivement une part aussi

importante que la PAC dans le budget européen, les sommes allouées aux deux politiques grevant 75% du budget

européen. Avec les élargissements de 1981 et 1986, les nouveaux Etats membres en deviennent les principaux

bénéficiaires. Source : J.C.Defraigne « Introduction à l’économie européenne », De Boeck, 2014, p.400-465

Document 5 : la politique de cohésion sociale, accentuée par les élargissements des années 1970/1980

Avec la crise, la logique en place qui n’envisageait le social qu’en termes de progrès, de surcroît issu d’une

croissance économique qui s’essouffle, se trouve rapidement débordée. Les termes dans lesquels se posent

désormais les questions sociales se modifient radicalement puisqu’il ne s’agit plus de répartir les gains d’une

croissance soutenue et durable mais de préserver dans un contexte de croissance rapide du chômage et de récession

les droits sociaux des individus.

Dans ces conditions de croissance défaillante, l’économie n’étant plus en mesure d’assurer son rôle de moteur du

social, c’est en termes de politiques sociales que les Etats membres et les institutions européennes devront repenser

les questions sociales et poser les principes d’un véritable programme social communautaire.

Là réside, sans doute, l’origine de la mise en place progressive d’un ensemble de normes, d’objectifs et de

principes sociaux dont la réunion permet de cerner la notion de « modèle social européen ».

Source : J.Y.Letessier, J.Silvano et R.Soin « L’Europe économique et son avenir », Cursus, 2008, p. 233-273

Document 6 : la volonté de prolonger l’UEM par une Europe sociale

Sous l’impulsion de Jacques Delors, la Commission européenne pense la mise en œuvre d’un programme social

communautaire, l’idée est d’associer à l’Europe économique et monétaire, une Europe sociale, en s’appuyant sur

les objectifs et outils déjà existants : lutter contre le chômage, aider les régions en crise et les populations agricoles

précaires, développer l’insertion professionnelle et la formation. La politique sociale consiste ici à faciliter la

participation de tous les européens au marché unique. Mais le cœur de ce que l’on a coutume d’appeler les

« politiques sociales » à savoir le droit du travail (nature des contrats, modalités de rémunération) et la protection

sociale (financement, couverture) relève toujours des prérogatives nationales sur lesquelles l’Europe n’a pas de

prise. Cette souveraineté nationale freine donc le développement d’un espace social européen puisque chaque Etat

établit ses propres règles et que finalement comme l’écrit Yannick L’Horty « la règle sociale européenne reste

largement l’exception nationale ».

Document 5 : à partir de l’Acte unique, l’approfondissement de la politique sociale européenne

L’Acte unique rentre en vigueur en 1987. Un pas décisif est franchi vers la définition de l’Europe sociale. (…) Cinq

objectifs ont été définis :

- une politique de développement des régions retardataires sur le plan économique et social ;

- une aide à la reconversion des régions industrielles en déclin ;

- la lutte contre le chômage de longue durée ;

ESH ECE 2 Camille Vernet

Nicolas Danglade 2016-2017

3

- l’insertion professionnelle des jeunes ;

- l’aide au maintien d’une population agricole aux revenus suffisants.

Un effort financier a été consenti, relayé par les trois grands fonds d’orientation structurelle à finalité sociale :

FEOGA pour l’agriculture, le Fonds social européen et le FEDER (1975) et qui est le véritable pivot de la politique

régionale communautaire.

L’avancée la plus significative est la signature de la Charte sociale de décembre 1989 qui précise les droits sociaux

fondamentaux. Mais il ne s’agit qu’une déclaration solennelle de portée surtout symbolique, et sans réelle portée

concrète. Enfin, le traité de Maastricht entrée en vigueur en 1994 a permis de donner une ampleur nouvelle à la

politique sociale européenne. Le champ des décisions a été élargi à de nouvelles compétences (conditions de travail

notamment) mais le principe de subsidiarité peut en même temps singulièrement amoindrir les possibilités d’action

de la Commission européenne dans le domaine social. En effet, le traité d’UE indique clairement qu’en vertu du

principe de subsidiarité, le social relève essentiellement des législations nationales.

Source : A.Figliuzzi « L’économie européenne », Bréal Thèmes et débats, 2008, p.110

Document 6 : la construction de « l’espace social européen » (J.Delors) à partir de l’Acte unique

La signature de l’Acte unique (1986) constitue la première étape de cette nouvelle approche du social. Elle doit

beaucoup à l’engagement de J.Delors qui appuie fortement la mise en place d’un « espace social européen » destiné

à accompagner la mise en place du Marché unique. Une place plus importante est ainsi faite à la politique sociale

dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. (…) Le principe de la cohésion économique et sociale

devient un objectif européen à part entière, l’article 138 favorisant l’harmonisation des conditions de santé et de

sécurité sur les lieux de travail afin de contrer les pratiques de dumping social de la part d’entreprises tentées

d’utiliser les écarts de protection sociale des travailleurs comme argument de compétitivité. (…) En 1989,

l’adoption de la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, confirme l’importance croissante prise par

les questions sociales. (…) Avec le Traité de Maastricht (…) une nouvelle impulsion est donnée : la cohésion

sociale devient un objectif à part entière de l’Union : les tâches du Fonds social européen sont précisées : le droit à

l’éducation et à la formation professionnelle pour tout citoyen européen est affirmé. (…) Par ailleurs, pour la

première fois, le vote à la majorité qualifiée est étendu aux conditions de travail et à l’égalité des chances. (…) Le

Traité d’Amsterdam en 1997 (…) intègre un protocole social avec la stratégie européenne pour l’emploi et des

initiatives contre les diverses discriminations. (…) Par la suite, le Traité de Nice (2000) adopte la Charte des droits

sociaux fondamentaux qui étend les droits des citoyens européens. Un comité pour la protection sociale est créé,

afin de favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux. La stratégie de Lisbonne (2000) qui cherche à

« promouvoir l’économie de la connaissance la plus compétitive et dynamique du monde capable (…) d’une plus

grande cohésion sociale » élabore comme outil de coordination des politiques des Etats membres en matière

d’emploi, d’inclusion sociale, de retraite et de protection sociale : la méthode ouverte de coordination. Son

fonctionnement repose sur la base d’un processus d’échange et d’apprentissages mutuels, (…) des actions

communautaires pour promouvoir une plus grande cohésion sociale. Toutefois son caractère est peu contraignant.

Source : J.Y.Letessier, J.Silvano et R.Soin « L’Europe économique et son avenir », Cursus, 2008, p. 233-273

Document 7 : La Charte sociale européenne et la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs

En 1950, le Conseil de l’Europe signe la Convention européenne des droits de l’homme qui a pour but de protéger

les libertés fondamentales et les droits de l’homme.

En 1961, le Conseil de l’Europe signe la Charte sociale européenne. Il s’agit d’élargir au domaine social les droits

fondamentaux établis par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette charte concerne notamment la

santé, l’éducation, le logement mais aussi les conditions de travail, le droit de grève, la convention collective, la

non-discrimination, la protection contre la pauvreté ou l’exclusion sociale.

En 1986, l’Acte unique rappelle l’importance des droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des

Etats membres ainsi que dans la Charte sociale européenne.

En 1989, le Conseil de l’Europe demande aux institutions de la Communauté européenne d’adopter la Charte

sociale européenne. Mais le Conseil européen préfère se doter de son propre texte, il s’agit de la Charte des droits

sociaux fondamentaux des travailleurs. Elle a été adoptée le 9 décembre 1989 lors du Conseil européen de

Strasbourg par 11 Etats membres sur 12 (le Royaume uni ne l’a pas signé).

La Charte sociale européenne et la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs sont mentionnées dans

l’article 151 du TFUE du traité de Lisbonne

Document 8 : la politique sociale et le projet européen

Une originalité du modèle social européen réside dans la diversité des niveaux de compétence et de décision qu’il

doit articuler. Son fonctionnement requiert de conjuguer en permanence le niveau communautaire avec les niveaux

ESH ECE 2 Camille Vernet

Nicolas Danglade 2016-2017

4

nationaux, régionaux, locaux, de la vie sociale. L’efficacité du système dépend des interactions entre ces niveaux.

(…) Le principe de subsidiarité organise la hiérarchie des initiatives sociales parmi ces acteurs, le niveau supérieur

n’intervenant que s’il est prouvé qu’il est mieux à même de conduire une action. (…)

Le modèle social européen peut donc être défini par un ensemble de valeurs communes aux pays de l’Union, par un

ensemble de régulations, de pratiques et d’instruments destinés à garantir et à promouvoir les droits sociaux des

citoyens européens et la cohésion sociale. Mais, le modèle social européen peut également être défini par son

caractère normatif, comme un idéal type vers lequel devraient tendre les systèmes sociaux des pays membres.

Angle d’observation qui permet, à rebours, d’évaluer la distance qui sépare chacun des systèmes sociaux nationaux

du modèle européen, de constater qu’ils n’en sont pas équidistants.

Le modèle social européen peut être présenté comme une construction des Etats membres visant à favoriser le

progrès social et le rapprochement des systèmes sociaux nationaux. Mais, dans le même temps, ces mêmes Etats

adoptent des positions politiques montrant qu’ils entendent maintenir leur autorité sur leurs propres systèmes

sociaux. Il existe donc une tension permanente (…) qui accompagne chaque pas de la construction sociale de

l’union. Source : J.Y.Letessier, J.Silvano et R.Soin « L’Europe économique et son avenir », Cursus, 2008, p. 233-273

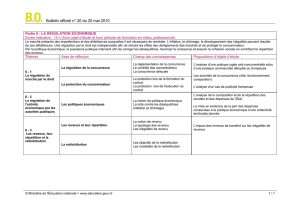

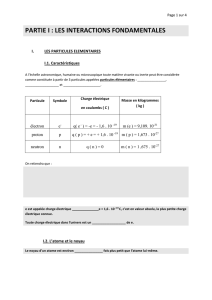

Document 9 : l’Europe sociale du Traité de Rome (1957) au Traité de Lisbonne (2007)

Qu’est-ce que l’Europe sociale ?

Quels sont ses objectifs ?

Les politiques« sociales » mises en

œuvres

Le Traité de Rome (1957)

Le progrès social :

Une conséquence de la croissance

économique ; ie, un objectif de second rang

Les questions « sociales » qui sont

traitées sont celles qui assurent le bon

fonctionnement du marché ; exception :

lutter contre les discriminations hommes-

femmes

Années 1960

Réduire les écarts de développement entre

les régions

Mise en œuvre d’une politique

«régionale » (de cohésion des territoires)

Création BEI

Fonds social européen

Utilisation d’une partie du FEOGA pour

le développement rural

Années 1970 :

conséquence

élargissement + crise

Réduire les écarts de développement entre

les régions et lutter contre les effets

territoriaux de la crise (désindustrialisation)

Création FEDER : fonds européen de

développement régional

Années 1980 : Acte

Unique

La politique « sociale » devient un objectif

de la Communauté européenne ; cette

politique reprend l’ensemble des objectifs

déjà développer : lutte contre le chômage,

aide aux régions en retard ; aide aux régions

en crise ; insertion professionnelle et

formation ; aide aux populations agricoles

précaires ;

Article 138 : harmonisation des

conditions de santé et de sécurité au

travail dans tous les pays de la

Communauté

1989 : adoption de la Charte des droits

sociaux fondamentaux

Années 1990 : Traité de

Maastricht

Le vote à la majorité qualifiée est adopté

pour les questions sociales = sortir les

politiques sociales du vote à l’unanimité

Années 2000 : Stratégie

de Lisbonne

Elle se fixe comme objectif de faire de

l’Europe la première économie de la

connaissance du monde dotée d’une plus

grande cohésion sociale

2000 : approfondissement de la Charte

des droits fondamentaux

Années 2000 : le Traité de

Lisbonne (2007)

Quatre compétences « sociales » exclusives

de l’UE : la lutte contre les discriminations

sous toutes ses formes, la lutte contre

l’exclusion sociale, l’égalité des sexes et les

mesures d’incitation à l’emploi

ESH ECE 2 Camille Vernet

Nicolas Danglade 2016-2017

5

1.2 L’hétérogénéité des modèles sociaux nationaux en Europe : un frein à l’émergence d’une

Europe sociale

Document 10 : l’hétérogénéité des formes d’Etat-providence en Europe

La typologie des Etats Providence proposée par G.Esping-Andersen s’appuie sur une notion centrale : la dé-

marchandisation. Celle-ci consiste à réduire la dépendance des individus aux risques associés au marché, et

notamment au marché du travail.

Un régime d’Etat providence se définit donc en fonction du degré de dé-marchandisation et des modalités qu’il

utilise. G.Esping-Andersen distingue ainsi le régime libéral, le régime social-démocrate, le régime continental et

plus récemment le régime méditerranéen.

Dans le régime libéral (Grande-Bretagne), l’institution centrale reste le marché, la protection sociale est universelle,

financée par l’impôt mais la redistribution qui en découle est faible. Le niveau de dé-marchandisation est réduit.

Dans le régime social-démocrate (Danemark), où la protection sociale est aussi universelle et financée par l’impôt,

l’institution centrale est l’Etat, et la redistribution réduit fortement les inégalités. La logique de démarchandisation

est cette fois beaucoup plus recherchée.

Dans le régime continental (France, Allemagne), l’Etat est également l’institution centrale, la logique de

démarchandisation forte, mais la protection sociale passe par les cotisations sociales. Elle est donc catégorielle. Elle

fournit des revenus de remplacement et au final elle impacte peu les inégalités.

Enfin, dans le modèle familialiste (ou méditerranéen : Espagne, Grèce, Portugal), la protection sociale repose sur

les familles. Elle est donc essentiellement privée et elle n’est pas en mesure de réduire les inégalités.

Document 11 : le recul de la domination des modèles continentaux et socio-démocrates avec l’entrée des

PECO

Jusqu’aux années 2000, le poids des régimes continentaux et socio-démocrates en Europe fait que, malgré leurs

différences, les européens sont majoritairement d’accord sur l’importance de la dé-marchandisation. Que ce soit

l’Etat par le biais de l’impôt, ou les caisses d’assurances sociales par le biais des cotisations sociales, les individus

sont protégés des risques sociaux par des institutions hors marché. Il existe un consensus pour penser que la

redistribution protège les individus, même si ses conséquences sur les inégalités sont différentes entre pays

sociaux-démocrates et continentaux (l’impact sur les inégalités de revenu est plus élevée dans le régime social-

démocrate que dans le régime continental). En ce sens, on peut dire qu’il existe un modèle social européen dans

lequel l’influence des régimes libéraux ou familialistes est minoritaire.

Mais l’entrée dans la décennie 2000 met fin à ce consensus. D’une part, parce que les nouveaux pays membres

adoptent les régimes d’Etat providence qui sont les moins redistributifs : le régime libéral et le régime familialiste.

D’autre part, parce que de nombreuses réformes sont menées pour réduire la durée et le montant des prestations

sociales (réformes Hartz en Allemagne par exemple). Le centre de gravité de l’Europe sociale se déplace, ce qui

affaiblit la conception jusqu’alors dominante du modèle social européen.

En conclusion, si l’Europe sociale a toujours été annoncée, elle peine à se réaliser. Ces difficultés sont exacerbées

aujourd’hui car il n’y a plus de consensus sur les objectifs à atteindre par l’Europe sociale et parce que les Etats

continuent de défendre le maintien de la souveraineté nationale en matière fiscale et de protection sociale.

Document 12 : l’attractivité du modèle libéral chez les nouveaux Etats membres

Les travaux de Cartapanis, Koulinsky et Richez-Battesti (2005) ont montré les effets du passage à une Union à 25

sur l’hétérogénéité sociale préexistante de l’Europe. Trois lignes directrices se dégagent de leurs travaux. En

premier lieu, ces pays durablement soumis à un régime de dé-marchandisation durant la domination soviétique (…)

vont nécessairement connaître une re-marchandisation de la protection sociale (…). En second lieu, cette

reconstruction sociale ne semble pas tendre vers l’ajout d’un nouveau type de modèle social qui viendrait s’ajouter

à ceux existants. Enfin, et c’est la conclusion la plus importante, ce sont les systèmes sociaux les moins portés sur

la redistribution qui exercent la plus nette attractivité, à savoir le modèle libéral anglo-saxon et le modèle

familialiste du Sud de l’Europe. En revanche, ni le modèle social-démocrate, ni le modèle continental (en dehors de

la Slovénie) ne semblent exercer d’influence significative sur les choix sociaux de ces pays. Autrement dit, si

l’intégration européenne des PECO est à faible conséquence économique, tel n’est pas le cas dans le domaine

social. (…) En isolant davantage le modèle social-démocrate des pays du Nord de l’Europe et en affaiblissant

l’attractivité du modèle continental, les derniers élargissements ont pour effet mécanique de renforcer

l’hétérogénéité sociale de l’UE. Par extension, le déplacement du centre de gravité social vers les modèles

britannique et latin contribue à affaiblir le modèle social européen, plus tourné vers les logiques de redistribution.

Source : J.Y.Letessier, J.Silvano et R.Soin « L’Europe économique et son avenir », Cursus, 2008, p. 233-273

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%