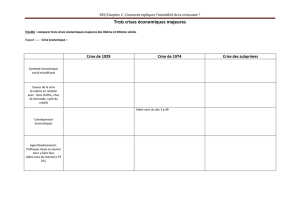

2- Crise de 1929 et politique monétaire

LA CRISE DE 1929

1- Vivement novembre !

(…)

Le jeudi 24 octobre 1929, la Bourse de New York subit un vent de panique sans précédent. Pas moins de

2,6 millions d'actions sont échangées en une seule séance, soit un montant de 4 milliards de dollars de

l'époque. Du jamais vu ! Seule l'intervention des banques, en achetant massivement des actions, permet de

limiter la chute des cours à 2,09 % en fin de journée. Les journaux veulent rassurer leurs lecteurs. Le New

York Times titre en deuxième page que la chute des cours est seulement temporaire ! La semaine suivante,

les cours chutent de 23 % en deux jours (lundi 28 et mardi 29). Les spéculateurs sont pris de court en

dépit des signes de faiblesse que le marché montre depuis le 3 septembre 1929. A cette date, le Dow Jones

atteint un sommet jusqu'alors historique : 381,17 points. Trois ans plus tard, le 8 juillet 1932, cet indice

arrive à son niveau le plus bas depuis le 5 juin 1897, à 41,22 points. Les actions auront perdu près de 90 %

de leur valeur. L'action de la General Motors, titre déjà star de la cote, tombe de 81 dollars à 8 dollars sur

la période.

Mais le krach de 1929 ne doit rien au hasard. Il avait été précédé d'une bulle spéculative. A partir

du mois de mai 1924, le cours des actions connaît une hausse moyenne de 28 % par an. Cette hausse subit

une brusque accélération en mai 1928, à la suite de la baisse du taux d'intérêt américain (le taux d'es-

compte) ramené de 4 à 3,5 %. Les cours n'augmentent plus, ils s'envolent. La hausse moyenne s'établit à

53 % par an. La capitalisation boursière, qui était de 27 milliards de dollars en 1925, triple en quatre ans.

Le cours de General Motors est multiplié par dix sur cette période.

Ceux qui spéculent à la hausse peuvent gagner une fortune en peu de temps. Les courtiers offrent de

nombreuses facilités aux spéculateurs : ils peuvent ne régler que 3 % de leurs achats et bénéficient

ainsi d'un important effet de levier. Cela leur offre la possibilité d'acheter des actions pour 1 000 000 de

dollars, avec seulement 30 000 dollars d'économies, à condition de vendre avant la fin du mois. C'est ainsi

que, quand la Bourse augmente de 15 % en un mois, comme ce fut le cas en novembre 1928, le spécula-

teur multiplie par cinq sa mise initiale.

La faiblesse du taux d'intérêt et le laxisme du gouvernement facilitent la croissance de cette bulle.

Les achats provoquent une hausse des cours, et le bonheur des spéculateurs. Le système fonctionne en

vase clos. On achète parce que les cours augmentent, et les cours augmentent parce que l'on achète. C'est

ce cercle vicieux, que les financiers appellent les anticipations autoréalisatrices, qui produit les bulles

spéculatives. Ce système est largement soutenu par la presse. C'est ainsi que le célèbre économiste de

l'université Yale, Irving Fisher, affirme avec beaucoup d'aplomb dans le New York Times que « le cours des

actions est encore trop bas ». On est à deux jours du krach...

Quand les cours se mettent à baisser, tous les spéculateurs vendent leurs actions au même mo-

ment et la baisse se transforme alors en chute. La bulle éclate : c'est le krach. Mais les causes pro-

fondes de la Grande Dépression des années 30 sont étrangères au marché financier. Le mal est

structurel.

Après la guerre de 14-18, le Vieux Continent s'enlise dans une instabilité économique et monétaire qui

marque la fin de sa suprématie, au profit des États-Unis. Mais la Grande-Bretagne veut restaurer la gran-

deur de son Empire. Elle impose un nouveau système monétaire : le Gold Exchange Standard, dans lequel

les réserves des banques peuvent être constituées d'or, mais aussi de dollars et de livres. Ces deux devises

sont alors considérées aussi bonnes que l'or : « as good as gold ». Mais pour que la livre redevienne une

monnaie forte et tienne son rôle de valeur de réserve, la Banque d'Angleterre pratique une politique de

taux d'intérêt élevé et exige que la Banque centrale américaine conserve, en parallèle, des taux bas. L'ar-

gent facile va faciliter la spéculation aux États-Unis, tandis que la dévaluation de la livre en 1931 entraîne-

ra la généralisation de la crise au monde capitaliste.

Mais l'argent va bientôt manquer au système financier américain et les faillites se font en chaîne. En 1933,

la moitié des banques américaines ont déposé leur bilan et un million d'Américains sont ruinés. Les États-

Unis comptent alors treize millions de chômeurs. En Europe occidentale, leur nombre est multiplié par

cinq de 1929 à 1931. Mais les conséquences les plus dramatiques sont politiques, avec l'avènement de

Hitler en Allemagne et le renforcement du pouvoir de Mussolini en Italie.

Devant cette crise, le gouvernement américain reste impassible, persuadé que l'économie est en train de

s'assainir. Le secrétaire d'État au Trésor de 1921 à 1932, Andrew Mellon, partisan d'un ultra libéralisme

pur et dur, ira même jusqu'à affirmer que l'effondrement du marché permet de « purger la pourriture qui

infecte le système. Le coût de la vie trop élevé et le niveau de vie excessif baisseront. Les gens travailleront

plus dur, ils mèneront une vie plus morale ». Le président Hoover était aussi persuadé qu'il ne devait rien

faire pour combattre le chômage et que « la prospérité était au coin de la rue ». La seule concession qu'il

était prêt à faire était d'offrir des prêts aux chômeurs ! Il est logiquement battu à l'élection présidentielle

de 1932 par Roosevelt, qui propose une politique interventionniste de l'État : le New Deal.

Laurent FLECHAIRE et Jacques-Marie VASLIN - Le Monde - 12.10.99

2- Crise de 1929 et politique monétaire

Une interprétation opposée considère non plus que l'économie s'adapta mal à la crise mais au contraire

que c'est la politique du gouvernement qui empêcha l'adaptation spontanée qui aurait permis une reprise

rapide. Cette interprétation, proposée par Milton Friedman, met également la crise financière à l'origine

de la dépression, mais cette fois dans sa composante bancaire plus que boursière. Selon cet auteur, c'est la

politique monétaire restrictive de la Banque fédérale de réserve américaine qui fut à l'origine non seule-

ment du krach boursier mais, plus gravement, des crises bancaires. En négligeant d'abord de prêter lar-

gement à taux bas, puis d'intervenir comme prêteur en dernier ressort pour sauver les banques en péril

au milieu de crises qui n'étaient pas imputables à leur mauvaise gestion, la Banque centrale se serait ren-

du responsable des crises bancaires et de la chute de la masse monétaire qui en résulta. Ces crises au-

raient été la vraie cause de la dépression dans la mesure où la réalisation des échanges aurait été freinée

et parfois bloquée par l'absence de monnaie, et où le coût excessif ou l'impossibilité de recourir au crédit

auraient empêché les entreprises non seulement d'investir mais même de fonctionner (renouveler leurs

stocks de consommations intermédiaires ou de biens à vendre). Cependant, cette interprétation quantita-

tive un peu mécanique reste contestée tant que le lien entre baisse de la masse monétaire et baisse de

l'activité économique est davantage une corrélation macro-économique constatée qu’une causalité micro-

économique fondée sur les comportements des agents économiques.

La crise de 1929 et ses enseignement – Pierre Cyril Hautcoeur

3- Adresse inaugurale du Président Roosevelt (4 mars 1933)

« Je suis certain que mes amis américains attendent qu'à l'occasion de mon installation à la présidence, je

m'adresse à eux avec une franchise et une résolution que la situation présente de notre pays impose (...).

Les cours des valeurs sont tombés à un niveau inimaginable ; les impôts se sont élevés ; nos possibilités de

paiement se sont effondrées ; les moyens d'échange sont bloqués dans les canaux gelés du commerce ; les

feuilles sèches de l'industrie jonchent partout le sol ; les fermiers ne trouvent plus de marchés pour leurs

produits ; les économies amassées pendant de nombreuses années par des milliers de familles ont dispa-

ru.

Plus important encore : une foule de chômeurs ont à résoudre le terrible problème de l'existence, et un

nombre tout aussi grand peine durement pour un salaire de misère. Seul un optimisme insensé peut nier

les sombres réalités du moment.

Pourtant, notre détresse ne provient pas du manque de ressources. Nous ne sommes pas frappés par la

plaie des sauterelles. La nature nous offre toujours ses largesses et les efforts humains les ont multipliées.

L'abondance est à notre porte, mais la consommation s'affaiblit à la face de la production.

En premier lieu, la faute en incombe à ceux qui dirigent l'échange des biens de l'humanité : ils ont avoué

leur échec et ont abdiqué. Les pratiques des changeurs du temple sans scrupules sont traduites devant le

tribunal de l'opinion publique, rejetées par les cœurs et les esprits des hommes. En réalité, ils ont essayé,

mais leurs tentatives se sont perdues en voulant suivre le modèle de schémas usés. Face à l'échec du cré-

dit, ils n'ont proposé que de prêter davantage. Egarés par l'attrait du profit, par lequel ils ont conduit notre

peuple dans une voie erronée, ils ont recours aux exhortations, implorant le retour à la confiance. Ils ne

connaissent que les règles d'une génération d'égoïstes. Ils n'ont pas de vision d'avenir ; et quand il n'y a

plus de vision d'avenir, le peuple est prêt de périr.

Notre plus grande tâche, la première, est de remettre le peuple au travail. Ce n'est pas un problème

insoluble si nous l'affrontons avec sagesse et courage.

Elle peut s'accomplir en partie par une embauche directe par le gouvernement, en agissant comme

en cas de guerre, mais en même temps en réalisant par cette embauche les travaux les plus néces-

saires pour stimuler et réorganiser l'usage de nos ressources naturelles.

On peut travailler à cette tâche par des efforts précis pour élever les prix des produits agricoles, et avec

eux le pouvoir d'achat qui absorbera la production de nos cités.

On peut y travailler en mettant un terme réel à la tragédie de la disparition croissante de nos petites en-

treprises et de nos fermes.

On peut y travailler en insistant pour amener les administrations fédérales, d'États et locales, à ré-

duire énergiquement leurs dépenses. On peut y travailler en unifiant les activités de secours qui souf-

frent encore aujourd'hui de dispersion, de gaspillage et d'inégalité. On peut y travailler en établissant un

plan national et une surveillance de toutes les formes de transports et de communications et d'autres

activités qui présentent nettement un caractère de service public.

On peut y travailler de bien des manières, mais jamais seulement en paroles. Il nous faut agir et agir vite.»

4- Le New Deal, ou la main visible de l'État américain

La politique dite du New Deal (nouvelle donne), menée par Franklin Roosevelt à partir de janvier 1933,

n'a bien sûr pas été la première intervention économique et sociale de l'État fédéral aux États-Unis. Au

XIXe siècle déjà, l'émission monétaire, la distribution des terres, la diligente politique protectionniste,

c'était lui. Entre 1880 et 1914, face à la nécessaire unification du marché national d'une part, à l'impopula-

rité des trusts et oligopoles d'autre part, l'État fédéral a promulgué des lois cherchant à harmoniser le

commerce entre les États et à établir un minimum de règles de concurrence, de prix, de qualité des pro-

duits, de droit du travail. C'est le temps du "progressisme", du Square Deal (affaire honnête) du président

Théodore Roosevelt (cousin de Franklin) et de la New Liberty de son successeur, Woodrow Wilson, qui

mènent tous deux une politique visant à renforcer les pouvoirs de l'État.

Mais ces mesures sont bien timides et guère appliquées. L'État a en effet peu de moyens d'agir: le budget

fédéral reste très modeste. Après la parenthèse de la guerre (où le budget est multiplié par vingt entre

1913 et 1919), celui-ci, bien qu'en augmentation, ne dépasse pas le tiers de celui des États fédérés et équi-

vaut à 3,2% du PNB en 1929. Surtout, après 1921, la prospérité et l'essor d'un vaste marché de masse

portent à l'optimisme et l'intervention accrue de l'État n'a pas de raison d'être pour la majorité des Améri-

cains. La crise déclenchée par le krach de Wall Street, à l'automne 1929, change la situation du tout au

tout.

Au secours, Roosevelt, le capitalisme est devenu fou!

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles: début 1933, devant l'incapacité du Big Business

et de la politique libérale à enrayer la crise, laquelle a provoqué une chute du PNB de 30% et un chômage

qui touche 24% de la population active, toute l'Amérique appelle de ses vœux une action vigoureuse du

président Franklin Delano Roosevelt, nouvellement élu. D'autant plus que la quasi-totalité des 48 Etats

fédérés n'a plus un sou en caisse pour distribuer des secours et est endettée à hauteur de 9 milliards de

dollars. Selon Business Week, les capitalistes eux-mêmes, avouant leur échec, attendent, "l'espoir dans les

yeux", que Roosevelt réussisse à conjurer la crise. Le nouveau président et son brain trust vont s'y atta-

quer avec pragmatisme, sans politique macro-économique préconçue. Keynes sera reçu par le président

un peu plus tard, en mai 1934, mais écouté d'une oreille distraite.

Les premiers cent jours de la présidence Roosevelt voient le Congrès voter une avalanche de me-

sures considérées comme provisoires, censées enrayer les effets de la crise et favoriser une rapide

reprise. Simultanément, des agences gouvernementales chargées de leur application sont créées. Il s'agit

d'abord de mesures financières et économiques d'urgence: encadrement étroit du système bancaire,

Agricultural Adjustement Act subventionnant la limitation de la production agricole pour redresser les

prix, National Industrial Recovery Act réglementant la concurrence. L'urgence, c'est bien sûr d'abord le

traitement du chômage: le Federal Emergency Relief Act met sur pied une administration disposant de

500 millions de dollars pour venir en aide aux chômeurs; le Civilian Conservation Corps embauche des

jeunes pour lutter contre la déforestation, l'érosion et les inondations; une Public Work Administration

est créée, disposant d'un gros budget pour entreprendre de grands travaux. La Tennessee Valley Autori-

ty est un peu particulière, car c'est la seule entreprise de planification étatique: elle orchestre un colossal

projet aux objectifs multiples visant à aménager le cours du fleuve, à construire des barrages hydroélec-

triques, à fabriquer des engrais, etc., et à embaucher.

Un interventionnisme multiforme

A partir de la fin 1934, devant la persistance de la crise, le gouvernement, sans pour autant pro-

clamer l'avènement d'une nouvelle politique économique, entreprend des réformes conçues pour

durer et donner plus de moyens de contrôle à l'État : accroissement des pouvoirs de la Banque fédé-

rale de réserve, contrôle étroit des holdings, réforme augmentant la pression fiscale sur les entreprises et

les hauts revenus, mise en place d'un novateur, quoique timide, Welfare State instituant assurance

chômage et assurance vieillesse, loi Wagner favorisant l'implantation de sections syndicales ouvrières

dans les entreprises. En 1938, dans son message annuel au Congrès, Roosevelt justifie cet intervention-

nisme multiforme: "Si l'initiative privée ne parvient pas à donner du travail à tous ceux qui en cherchent et

des secours aux malheureux, ceux qui souffrent sans être responsables de leur sort ont le droit de faire

appel au gouvernement et de lui demander de l'aide. Un gouvernement digne de ce nom doit répondre

convenablement à cette demande."

Nées de cette impérieuse demande, les nouvelles compétences de l'État, assurées par les ministères ou les

multiples agences fédérales créées à cette époque, provoquent bien sûr une forte croissance du nombre de

fonctionnaires fédéraux qui passent de 572000 en 1929 à 920000 en 1939. Le président lui-même en sort

renforcé: une loi d'avril 1939 qui réorganise la présidence développe ses moyens. Ce nouveau rôle de

l'État se lit aussi dans le budget fédéral. De 3,1 milliards de dollars en 1929, il s'élève à 6,7 milliards en

1934 et à 8,4 en 1936. Les dépenses fédérales atteignent 10,6% du PNB en 1936 et dépassent celles des

États et des municipalités: ces dépenses accrues concernent d'abord les grands travaux et les aides aux

chômeurs, mais aussi l'ensemble des nouvelles fonctions de l'État.

Bien sûr, le déficit budgétaire s'est considérablement creusé: il atteint 4,4 milliards en 1936, soit 5,4%

du PNB. Mais, encore une fois, ce n'est pas là l'application d'une politique économique consciemment

keynésienne visant à rétablir les équilibres macro-économiques. Les deux années suivantes, le

déficit est d'ailleurs fortement réduit. En fait, l'État fédéral comble un vide. Au coup par coup, ses

interventions se sont multipliées. A la fin des années 30, il se retrouve, sans l'avoir vraiment voulu,

à mettre en oeuvre une nouvelle régulation socio-économique en jouant sur les leviers qu'il a

créés.

Le nouveau rôle de l'Etat fédéral

Les résultats face à la persistance de la dépression sont médiocres. C'est la guerre qui résorbe la

crise. Mais le nouvel État fédéral est né, et pour longtemps, puisque cinq décennies plus tard, même

Reagan avec ses coupes sombres dans les budgets sociaux ne pourra véritablement faire machine arrière.

Si ce nouveau rôle fut admis et même appelé de leurs vœux par des Américains a priori attachés au libéra-

lisme économique et hostiles à toute centralisation, c'est que les nouvelles compétences de l'État n'entraî-

naient aucune étatisation de l'économie et n'empiétaient guère sur les attributions des États fédérés. Sur-

tout, elles prétendaient s'attaquer au cœur du problème: le drame du chômage et de la pauvreté, engendré

par le dysfonctionnement financier et économique.

(…)

Gérard Vindt - Alternatives Économiques - n°159 - Mai 1998

5- 1935: Laval choisit la déflation.

En 1935, la France se trouve plongée au plus profond de la Grande crise. L'hexagone est cependant

moins touché que les grandes puissances industrielles, en raison de l'importance des secteurs tra-

ditionnels (paysannerie, petit commerce, artisans), qui se serrent la ceinture en espérant des jours meil-

leurs. Le revenu national a baissé de 10% environ en francs constants entre 1930 et 1934, contre 20 à

25% en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et 30% en Allemagne. Reste que le cercle vicieux de la crise est

à l’œuvre: moins d'activité engendre moins de revenus, ce qui tend à comprimer la demande, donc l'activi-

té.

Si les hommes politiques de l'époque voient évidemment bien ces enchaînements dépressifs, ils ne

les mesurent guère: la comptabilité nationale est inexistante et la statistique économique balbu-

tiante. En revanche, les effets de la crise sur le budget de l'État sont parfaitement chiffrables: tan-

dis que les recettes publiques baissent chaque année, les dépenses s'accroissent, en raison du

poids croissant des emprunts qui servent à combler l'écart entre les deux grandeurs. Le déficit pu-

blic atteint de ce fait un quart du budget de l'État en 1932. Économiser et réduire les dépenses de l'État

devient la préoccupation majeure, d'autant que les ponctions publiques sur un marché financier encore

bien maigre - l'épargne préfère se placer en terres, en immeubles et surtout en or - contribuent à l'assé-

cher et à faire monter les taux d'intérêt en raison de ce que nous appellerions aujourd'hui un effet d'évic-

tion. Mais le cercle vicieux de la crise réduit davantage les recettes que les efforts d'économie ne réduisent

les dépenses: en 1935, " les charges de la dette absorbent la moitié des ressources budgétaires ".

(…)

On croyait alors avoir définitivement soldé les comptes de la guerre. Mais la crise remet tout en question.

Les dévaluations compétitives des autres grands pays industriels tendent à refiler la crise à leurs

voisins plus attachés à la stabilité monétaire. Pour faire baisser les prix des produits nationaux à

l'étranger, la dévaluation doit-elle à nouveau l'emporter sur la déflation? Léon Blum, le leader socia-

liste, a beau jeu de dénoncer le " fétichisme monétaire " face à Gaston Doumergue (…) qui, en 1934, défend

au contraire la déflation, alors qu'il est président du Conseil: " Le franc à quatre sous doit demeurer intan-

gible pour que soit conservée la vertu d'économie du peuple français ". Mais à peine Flandin paraît-il tenté

par la dévaluation que la spéculation se déchaîne, provoquant la chute du gouvernement.

Laval lui succède: puisque la voie de la dévaluation est fermée, il choisit donc la déflation. L'Assem-

blée lui a donné un blanc seing: il en profite pour prendre des mesures que celle-ci n'aurait jamais voté. Et

c'est ainsi que le 16 juillet paraît le premier train de décrets organisant la déflation, c'est-à-dire la

baisse des prix. Ces décrets stipulent une baisse générale de 10% des dépenses de l'État. (…) Un

deuxième puis un troisième train de décrets complètent ces mesures, le 8 août (61 décrets) et le 30 oc-

tobre (317 décrets).

Bien entendu, ces mesures se révèleront impuissantes à mettre fin à la crise: lorsque les débou-

chés ne sont pas au rendez-vous, on ne résout pas le problème en les réduisant davantage. En outre,

ils précipiteront le rapprochement entre les socialistes et les communistes, et inciteront nombre de fonc-

tionnaires à voter pour le Front populaire un peu moins d'un an plus tard.

Pourtant, compte tenu de la baisse des prix intervenue depuis 1930, la déflation Laval n'était pas aussi

injuste, socialement, qu'on l'a estimé à l'époque: entre 1930 et 1935, les prix à la consommation avaient

baissé de 35 à 40% et les traitements des fonctionnaires (déflation Laval comprise) de 15%, si bien que

les gains en pouvoir d'achat étaient, sur ces cinq années, de l'ordre de 15 à 20%. Économiquement, en

revanche, la déflation n'a pas fait école et les prix n'ont pas baissé dans l'ensemble de l'économie, si bien

que la baisse de pouvoir d'achat a aggravé les problèmes de débouchés au lieu de restaurer la compétitivi-

té.

(…)

Denis Clerc - Alternatives Économiques - n°126 - Avril 1995

6- Nazisme: l'emploi par la guerre

Pour faire parler de lui et banaliser le nazisme, Jörg Haider, le dirigeant de l'extrême droite autrichienne,

s'est plu, il y a quelque temps, à vanter la politique de l'emploi du nazisme. Suivez mon regard: la résorp-

tion du chômage dans les années 30 en Allemagne prouverait que le nazisme, s'il était brutal, n'en était pas

moins efficace et agissait pour le bien-être du peuple. En fait, le soi-disant succès de la politique écono-

mique et sociale des nazis est un leurre, fait d'expédients et fondé sur la fuite en avant vers la guerre.

Les nazis et leurs épigones affichent triomphalement des chiffres de chômage flatteurs: le pays comptait

5,5 millions de chômeurs lors de l'accession de Hitler au pouvoir en janvier 1933, ils ne sont plus que 1,8

million en juillet 1935. Et le plein-emploi est réalisé à la veille de la guerre. Certes, il y a des manipulations

de chiffres: par exemple, les dizaines de milliers de fonctionnaires licenciés pour raison politique ou ra-

ciale et qui ne retrouvent pas de travail ne sont pas inscrits au chômage. Mais la résorption n'en est pas

moins réelle. Que recouvre-t-elle?

Elle résulte, non pas d'une politique particulièrement originale de l'emploi, mais d'une convergence des

politiques menées dans différents domaines. Si, techniquement, la politique de l'État nazi face à la

crise du capitalisme se rapproche alors de celle des États démocratiques par telle ou telle inter-

vention, comme les grands travaux, elle s'en démarque politiquement. Toutes les mesures prises

s'appliquent en effet dans une société écrasée par la dictature, lancée dans un réarmement accélé-

ré, puis dans la course vers la guerre.

La politique familiale, en encourageant la natalité pour développer la race aryenne et en préconi-

sant la présence de la femme au foyer pour élever ses enfants, réduit fortement l'emploi féminin.

Ainsi, l'État subventionne les jeunes couples à condition que l'épouse abandonne son emploi: 378000

femmes sont de cette façon déjà retirées du marché du travail en 1935. La politique d'embrigadement de

la jeunesse coïncide avec la lutte contre le chômage, en incorporant les jeunes chômeurs dans le Service

du travail: 240000 en moyenne avant 1935, plus après lorsqu'il devient obligatoire pour les jeunes filles

comme pour les garçons. La politique de reconstitution rapide d'une puissante armée allemande, jusque-là

réduite à 100000 hommes, permet d'accueillir 700000 nouvelles recrues.

La relance par les grands travaux et le réarmement

On rejoint là le réarmement, qui est dès le début au cœur de la politique économique et sociale, sans at-

tendre 1936-37, lorsque le bras droit de Hitler, Goering, prend la direction du ministère de l'Économie et

du plan de quatre ans de préparation industrielle de la guerre, et que les patrons les plus libéraux, comme

le banquier Schacht, sont écartés du pouvoir. La production de fonte et d'acier est multipliée par trois

entre 1932 et 1935. La part des dépenses publiques imputée au réarmement s'élève à 4% en 1933,

18% déjà en 1934 et 50% en 1938 : de 6 milliards de reichmarks en 1934-35, elles passent à 18 mil-

liards en 1938-39. En 1938, le secteur militaire représente 28% du PNB, contre 7% en France. Et

encore ces chiffres n'incluent-ils pas toutes les activités à implications militaires: construction d'auto-

routes, de chemin de fer, d'aérodromes, rattrapage du retard allemand dans la construction automobile,

développement d'une industrie chimique d'ersätze (produits de substitution comme l'essence ou le caout-

6

6

1

/

6

100%