M - Sud Expert Plantes

M.A.E., F.S.P. « Sud-Expert-Plantes »

Composante 3 : « Projets de recherche »

FICHE RESUME

Réservé au Secrétariat exécutif

Numéro

Recevable

Signature

Avis CR

SCAC

Avis

Expert 1

Avis

Final

K€

Avis CS

K€

Rapporteur

Avis

Expert 2

Avis

N° Dossier

381

Titre court

ECOSYSTEME FORESTIER MADAGASCAR

Titre

Approche de la dynamique des écosystèmes forestiers de Madagascar et des

Comores : application de la dendrochronologie aux espèces et aux forêts du domaine

occidental malgache et comoriennes

Thème

Ecosystèmes forestiers

Mots clés

dynamique des écosystèmes, âge des arbres, dendrochronologie, dendroécologie, gestion durable

des écosystèmes, Madagascar, Comores

Région(s)

Océan indien

Pays

Madagascar, Comores

Coordinateur

Edmond ROGER / Pascal DANTHU

Institution

Université Antananarivo/Cirad/ URP Forêts et Biodiversité

Courriel

rogeredmond1@yahoo.fr

Téléphone

032-07-411-10

% temps

cumulé

35

Equipes

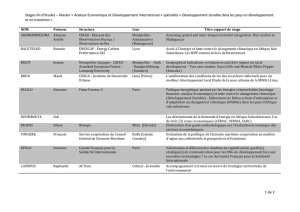

Pays

Nb chercheurs

& enseignants

Total

chercheurs &

enseig. cherch.

en équivalent

temps plein

Nb étudiants

en Master

Nb étudiants

en Thèse

URP Forêts et

Biodiversité (Université

d’Antananrivo, Fofifa et

Cirad)

Madagascar

10

1.5

2

4

Université des Comores

Comores

2

0.2

1

Budget total (€)

Contribution SEP

Autres financements

150 000

50 000

Projet Corus en phase

d’acceptation

Utilisation de la contribution SEP (€)

Total

Salaires

temporaires

Bourses

Equipement

Missions

terrain

Autres

missions

Fonctionnement

hors missions

50 000

10 000

5 000

6 000

12 000

10 000

7 000

Durée (années)

3

PARTENARIAT

Liste des chercheurs impliqués dans le projet

Nom

Prénom

Laboratoire (nom complet)

Adresse et E mail

% temps

Madagascar

Mr

ROGER

Edmond

Université d’Antananarivo

Faculté des Sciences

rogeredmond1@yahoo.fr

20

Mme

RAKOUTH

Bakolimalala

Université d’Antananarivo

Faculté des Sciences

ba.rakouth@simicro.mg

10

Mme

ANDRIANOELISOA

Hanitra

Fofifa

DRFP

hanitrashn@hotmail.com

15

Mme

RALAMBOFETRA

Eliane

Université d’Antananarivo

Faculté des Sciences

ralambofetra@yahoo.fr

10

Mr

RABEVOHITRA

Raymond

Fofifa

DRFP

rabevohitra_raymond@yahoo.fr

15

Mr

RAKOTOVAO

Georges

Fofifa

DRFP

cdrfp_fofifa@yahoo.fr

20

Mr

RAKOTONDRAOELINA

Hery

Fofifa

DRFP

rakotondraoelina@hotmail.com

10

Mr

RANDRIANJAFY

Honoré

Fofifa

DRFP

cdrfp_fofifa@yahoo.fr

10

Comores

Mr

SOULÉ

Hamidou

Université des Comores

Faculté des Sciences

soulehamidou@yahoo.fr

20

Mr

DAROUSSI

Mohamed

Université des Comores

Faculté des Sciences

appui

Madagascar/France

Mr

COLLAS

Philippe

URP Forêts et Biodiversité

Antananarivo, Madagascar

10

Mr

DANTHU

Pascal

URP Forêts et Biodiversité

Antananarivo, Madagascar

15

Noms des autres personnes impliquées dans ce projet

Mr,

Mme

Nom

Prénom

Institution & Laboratoire

Courriel

% temps

Mr

GERARD

Jean

UPR Valorisation des bois

Cirad, Montpellier

appui

Mr

CHAIX

Gilles

UPR Génétique forestière

Cirad, Montpellier

appui

Mr

CARCAILLET

Christopher

Centre de BioArchéologie et d'Ecologie,

Montpellier

christopher.carcaillet@univ-montp2.fr

appui

Mr

BARTHELAT

Fabien

DAF-SEF Station de Coconi

Mamoudzou, Mayotte

fabien.barthelat@agriculture.gouv.fr

appui

Mr

URBINATI

Carlo

Università Politecnica delle Marche,

Padoue, Italie

c.urbinati@univpm.it

appui

Mr

CARRER

Marco

Università degli Studi, Pdoue, Italie

Padova

marco.carrer@unipd.it

appui

- Noms des Ingénieurs et techniciens participant :

RAHAJANIRINA Voninavoko, botaniste

RAKOTOARISOA Emilson, technicien forestier

RAMAHAFALY Wilfred, pépiniériste

BENJA Rakotonirina, pépiniériste

MOHAMED Andyliat, botaniste

- Nom des Post-doctorants participant :

LEONG POCK TSY Jean Michel

GANDOLFI Nicola

- Noms des étudiants en Master participant :

trois stages pratiques pour des étudiants de master seront proposés dans la durée du projetUniversité des Comores

Faculté des Sciences

- Nom des doctorants participant :

RAZAFIMAMONJY Nivo (Université d’Antananarivo), thèse en cours

RAZANAMEHARIZAKA Juvet (Université d’Antananarivo), thèse en cours

SOULE Hamidou (Université des Comores), thèse débutant

RAKOTOBE Miarantsoa (Université d’Antananarivo), thèse débutant

4/15

DESCRIPTION

1. Contexte et justification

Les Mascareignes sont classées parmi les principaux centres de biodiversité de la planète. Au cours des derniers

siècles, la forêt malgache et comorienne a été l’objet de nombreuses altérations essentiellement d’origine humaine :

feux de pâturage et feux de brousse, défrichement pour culture sur brûlis (tavy), production de charbon de bois et

récolte de bois d'œuvre. Aujourd’hui, on estime que la végétation primaire ne couvre plus que 9.9% du territoire

malgache (Kull, 2000 ; Myers et al. 2000).

Ce constat est connu depuis plus d'un siècle (Perrier de la Bâthie, 1921). Très tôt le discours des naturalistes a incité

l’administration à prendre des mesures afin d’enrayer la destruction des écosystèmes. A Madagascar, la réponse a

tenu en deux points majeurs : la promulgation d’un corpus législatif très répressif (codes forestiers de 1900, 1913 et

1930) et dès 1927 la création d’un réseau d’aires protégées dont le but était de créer « de véritables sanctuaires où

la flore et la faune seraient respectées en tout intégrité, où se conserveraient des milliers d’espèces végétales non

encore décrites, des bois précieux, des essences d’utilités diverses pour l’industrie, la pharmacie », ces réserves

étant « affranchies de tous droits d’usage, fermées à la chasse, la pêche, l’exploitation minière, la récolte des

produits naturels » (Petit, 1928 ; Lavauden 1934).

Selon la FAO (2001) 20% du territoire malgache sont couverts de forêts. Aux Comores, seuls 4% du territoire sont

forestiers, avec un taux de régression annuel record de -4,3%. Le réseau actuel des aires protégées à Madagascar

représente environ 3% de la surface du pays (1,7 millions de km²) et le Président de la République malgache s’est

engagé en 2003, au Congrès mondial des Aires protégées à Durban de porter cette surface à 6 millions d’hectare

avant 2008. (Angap, 2003 ; Ingram et al. 2005). Plus récemment, l'octroi de tout nouveau permis d'exploiter est

suspendu depuis le 18 octobre 2004 sur 45 % de la surface forestière, tandis que 12% de cette surface est déjà

incluse dans les aires protégées.Aux Comores, le système d’aires protégées forestières n’existe pas encore

Bien que les feux de végétation continuent à parcourir l'île, malgré les chiffres de la déforestation avancés (200 à

300 mille hectares annuellement) (Kull, 2000) et malgré la très forte réduction des autorisations d'exploiter,

l'Observatoire du Secteur Forestier note en juillet 2006 que " [...] les différents entrepôts des commerces de bois,

observés au niveau des principales villes du pays, se trouvent néanmoins bien approvisionnés". Cette persistance

de produits forestiers sur les marchés intérieurs en dépit de toutes les mesures de rétorsion des activités humaines

en forêt amène donc objectivement à poser les termes d’un paradoxe qui pourrait s’expliquer par différentes

hypothèses dont :

- les aires protégées sont encore le siège de prélèvements qui seraient dans ce cas illicites,

- il reste encore suffisamment de formations forestières en dehors de ces aires protégées pouvant répondre à

la demande et les accroissements naturels de ces formations forestières plus ou moins anthropisées

couvrent pour l’instant (durablement ou pas) les prélèvements en produits ligneux.

La première hypothèse est envisagée dans différentes études en cours, aussi la présente proposition est elle centrée

sur l'examen de la seconde hypothèse. Elle a donc pour finalité d’apporter des éléments objectifs concernant les

dynamiques des écosystèmes forestiers malgaches et comoriens.

.

2. Objectifs

Les objectifs généraux de la proposition en terme de contribution au développement et à la recherche sont les

suivants :

- L'objectif de développement est d’évaluer les niveaux de production ligneuse tant au niveau de

l’écosystème que pour quelques espèces ligneuses utiles et/ou menacées,

- L'objectif de recherche est de mettre en évidence des marqueurs de l’histoire environnementale

malgache et des indicateurs des changements naturels et/ou d’origine anthropique sur la dynamique des

écosystèmes.

5/15

Plus spécifiquement, en utilisant la dendrochronologie comme descripteur de l'histoire individuelle et collective des

arbres d'un écosystème, la proposition apportera des moyens d'exploration des dynamiques forestières naturelles ou

anthropisées. Ces données manquent effectivement fortement au point que se développent des discours

idéologiques quant à la croissance des espèces ou à l'histoire des forêts. La recherche a pour objectif de fournir des

données objectives au service de politiques fondées.

Se basant sur le raisonnement selon lequel pour prévoir l'évolution des écosystèmes il est impératif d'en connaître

l'histoire, les données qui seront acquises permettront de dégager les potentiels de développement des ressources

utiles et d'en déduire des modalités de gestion durable des prélèvements

3. Résumé

Quel âge a un palissandre ayant atteint le diamètre minimum d’exploitabilité ? Quel est l’accroissement moyen

annuel de la forêt caducifoliée de l’ouest de Madagascar ? Quels âges ont les baobabs de Morondava ? Quelle est la

dynamique de croissance des Dalbergia et des Ocotea malgaches et comoriens ? Peut-on utiliser ces arbres

longévifs comme des témoins de l’histoire environnementale des Mascareignes ? Ces questions, certaines très

appliquées, d’autres plus fondamentales, n’ont à l’heure actuelle aucune réponse fiable.

Notre projet se propose d’apporter des éléments d’informations objectives et plus généralement proposer une

évaluation raisonnable des dynamiques des écosystèmes forestiers malgaches et comoriens.

Afin d’approcher les dynamiques forestières, nous nous proposons de développer nos investigations à deux

niveaux : écosystémique et générique en focalisant sur les forêts sèches de l’Ouest malgache et quelques espèces

comoriennes du domaine des forêts humides sempervirentes.

Ce projet adaptera les outils et méthodes de la dendrochronologie (analyse des séquences de cernes annuels de

croissance) et de la dendroécologie aux espèces tropicales afin d’évaluer les dynamiques de production ligneuses

des écosystèmes et espèces étudiés et envisager une utilisation des ces espèces (et en particulier des espèces

longévives comme les baoabs) comme témoins de l’histoire de la dynamique forestière des Mascareignes.

.

4. Méthodologie

Afin d’approcher les dynamiques forestières, nous nous proposons de développer nos investigations à deux

niveaux : écosystémique et générique. Pour que le programme soit compatible avec les trois ans impartis au projet

et les moyens humains disponibles, nous proposons d’effectuer les choix simplificateurs suivants :

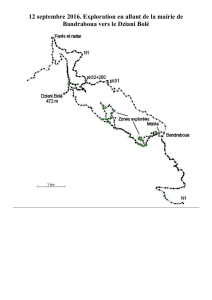

- disposer notre étude dans un seul des écosystèmes forestiers à Madagascar : les forêts sèches de l’ouest

et dans deux sites représentatifs de ces formations : la Forêt de Kirindy sur laquelle un grand nombre de

données floristiques et faunistiques ont déjà été capitalisées et le parc national d'Ankarafantsika où des

inventaires et des suivis écologiques sont disponibles. Le domaine occidental, de par une saison sèche

marquée, est plus propice à la possibilité de lecture de cernes.

- évaluer la capacité de transfert des outils mis au point pour le domaine occidental en focalisant sur

quelques espèces comoriennes du domaine des forêts humides sempervirentes.

- focaliser l’approche générique sur quatre genres choisis pour leur représentativité et/ou pour leur

implication dans des filières d’exploitation à Madagascar et aux Comores. En première approche le choix

se portera sur Dalbergia, Adansonia, Commiphora et Ocotea pour les motifs suivants :

actuellement, personne ne connaît avec certitude l’âge d’exploitabilité d’espèces nobles et à croissance

lente comme les palissandres. Il a bien été constaté la présence de cernes dans le bois, mais sans

qu’il ait été possible de définir leur origine, et en particulier sans savoir s’ils représentent des

cernes de croissance annuels,

les baobabs, espèces forestières par nature sont souvent les derniers vestiges de zones anciennement

forestières. Ils présentent dans de nombreux sites des déficits de régénération puisque les plus petits

diamètres présents sont de un mètre, mais on ignore encore quels ages ont ces plus petits individus. La

flore malgache contient sept espèces de baobabs et un travail récent d’inventaire vient de montrer que

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%