atelier_philo_isabelle_millon

Document pédagogique

Isabelle Millon (1)

— Philosopher, c’est inquiéter (Leibniz)

— Les limites de ton langage sont les limites de ta pensée, de ton monde. (Wittgenstein)

— Ce n’est pas le doute qui rend fou, ce sont les certitudes (Nietzsche)

— S’il n’y a pas de mots, il n’y a pas de pensée. (Hegel)

— Tout ce qui vaut pour moi vaut pour autrui. La liberté, c’est de penser non seulement

à soi-même, mais aux autres. (Sartre)

— Toutes les choses que nous concevons clairement et distinctement sont vraies ; la

difficulté vient du fait que nous ne savons pas toujours voir celles que nous concevons

clairement. (Descartes)

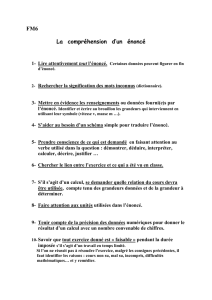

I/ L’ATELIER PHILOSOPHIQUE

3 dimensions

— Sociale : être et penser dans le groupe

La parole permet de prendre sa place dans une discussion et d'être avec les autres. Elle

n'est pas simplement là pour communiquer, elle est là surtout pour engager un dialogue

avec l'autre.

— Intellectuelle : penser par soi-même, mais avec les autres

La pensée se construit avec les autres, collectivement, elle permet d'apprendre avec les

autres.

— Existentielle : être soi-même

La pensée se construit individuellement : prise de conscience de soi, de ses idées, de son

comportement.

II/ DIAGRAMME D'UN ATELIER PHILOSOPHIQUE

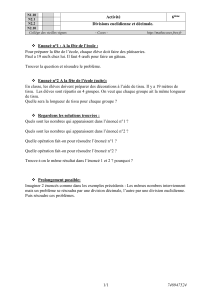

L’atelier-philo ne fait pas appel à des connaissances spécifiques, il n’y a pas à valider ou

invalider la réponse comme étant bonne ou mauvaise, vraie ou fausse. Il s’agit de

produire une pensée, et non fournir la réponse attendue par l’adulte. Exigence qui

généralement surprend l’élève, peu habitué à ce type de demande. S’il n’y a pas

d’exigence ici de bonne réponse, il y en a d’autres :

- La réponse répond-elle à la question posée ?

- Répond-elle à une autre question ?

- La réponse est-elle claire ?

- L’as-tu justifée ?

Il s’agit de produire des phrases, plutôt que de manifester un simple assentiment ou

d’articuler un mot isolé. Il s’agit de construire la pensée, et non de vérifier

l’apprentissage d’une leçon.

Le principe fondamental, c’est le réflexe du questionnement, questionner l’autre et se

questionner soi-même, questionner tout ce qui est énoncé.

Utilisation du Pourquoi ? Comment ? Dans quel but ?...

Il y a une distinction avec l’enseignement où il s’agit de « faire entrer dans l’esprit ».

— Poser la discussion, afin de prendre le temps de penser. Il ne s’agit pas tant de

produire de nombreuses idées que d’examiner lentement leur contenu. Cette

temporisation de la parole permet d’évaluer et d’analyser, plutôt que de réagir ou de

rebondir.

— Établir des liens, afin de construire la pensée. Toute idée ou prise de parole devrait

déterminer la nature de son rôle dans la discussion, établir son rapport avec ce qui a déjà

été énoncé : est-elle là pour expliquer, justifier, questionner, contredire, exemplifier,

analyser, etc. ?

— Prendre conscience que la parole a du sens, pas uniquement pour soi mais aussi pour

les autres (idée de Platon). Les autres peuvent s’exprimer, avoir un avis sur son propre

propos.

— Demander la parole à bon escient en respectant le thème de la discussion, de la

matière effectuée, en respectant les règles de prise de parole.

— Pouvoir répéter les paroles d’un camarade avant d’émettre une nouvelle idée.

— Comprendre le propos d’autrui et porter un avis argumenté. Être d’accord/ Pas

d’accord, pas par rapport à soi mais par rapport à l’autre.

— Se rendre compte de sa difficulté à exprimer une idée et oser demander de l’aide.

— Si l’enfant n’écoute pas, pour une raison ou une autre, lui demander pourquoi il

n’écoute pas. Même chose s’il n’arrive pas à répéter quelque chose. Là encore, c’est la

prise de conscience de soi.

— Accepter l’erreur (Hegel)

Apprendre à un individu ce qui se passe dans l’esprit, comme par exemple le bavardage

avec son voisin. Rien n’est anodin ; il faut apprendre à se décentrer. Les mots sont

importants. Il faut donner des arguments, faire taire le brouhaha dans sa tête. Penser

pour construire. Poser la pensée. Penser, pour Platon, c’est dialoguer avec soi-même.

C’est l’art de la question et de la réponse, pas seulement par rapport aux autres, mais

aussi par rapport à soi.

Voir les problèmes afin de les valoriser. Apprendre à un individu à les aimer, à les définir.

Quand il y a un problème, il n’est pas question d’entendre ce qu’il s’agissait de vouloir

dire, mais uniquement de voir ce qui a été dit. Dès qu’un problème se pose, s’arrêter et

voir avant de continuer.

Assumer ses propres paroles. Etre à la fois dedans et dehors (valable pour les élèves... et

pour les enseignants).

« Les autres » (vos élèves) ne sont pas vous. Il faut accepter la pensée qui vient d’autrui,

avec ses mots, ses difficultés et voir ensuite ce qu’on peut en faire.

Tout geste posé n’est pas anodin. Il y a un jeu à jouer. La confiance s’installera petit à

petit. Le moment philosophique dans une discussion, c’est quand on se voit penser.

On ne veut pas arriver quelque part, on veut juste penser la pensée. C’est ça

philosopher.

L’atelier peut avoir un côté dérangeant pour certaines personnes ; dès que quelqu’un

parle et s’engage dans un long discours, on va lui demander de reformuler en une seule

phrase. Une question se pose : La parole est-elle destinée à soulager sa pensée ou à la

construire ? Ce n’est pas « ce que tu penses » mais « ce que tu penses de ce que tu

penses ». De nouveau, on est dans la distanciation, dans le décentrement de soi.

III/ LES ATTITUDES PHILOSOPHIQUES

Les attitudes philosophiques sont des manières d’être que l’on peut considérer comme

l'une des conditions essentielles du philosopher.

- La confiance : « Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux

autres. » Goethe

- La suspension du jugement (Descartes), la distanciation : permet d’examiner un

problème avec distance. Tant qu’on ne saura pas temporairement mettre de côté soi-

même et ses propres opinions, on aura du mal à penser, voire à écouter, à entrer dans le

discours de l’autre et le comprendre.

- L'étonnement (origine de la philosophie pour Platon ; ce qui pousse les hommes à

philosopher pour Aristote) : sortir de l'opinion et regarder différemment ce qui semble à

première vue banal.

- La confrontation (Socrate « enlève ta chemise et viens pour le corps à corps »). Se

confronter soi-même avec les autres, avec le monde pour se connaître soi-même, pour

connaître le monde (connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ->

fronton de Delphes)

- La responsabilité (Sartre)

- Ignorance (N. de Cues) : se réconcilier avec sa propre ignorance ; difficile pour un

enseignant. Toute idée demande à être examinée de façon critique comme simple

hypothèse.

- Rigueur : philosopher, c’est mettre son discours à l’épreuve. Pour Pascal, « Il faut

entendre ce que nous disons lorsque nous le disons, il faut entendre la vérité de nos

opinions. » Nietzsche nous dit que le philosophe doit être comme le banquier, c'est-à-

dire que les mots et les pensées ont une valeur qui ne doit pas être pris à la légère.

Pour Leibniz, plus le cheminement dure dans l’espace et le temps, plus il est difficile à la

pensée de rester cohérente avec elle-même.

- L'authenticité (opposition à la sincérité) : la personne est authentique quand elle

assume son propre discours jusqu’au bout, quand elle s’engage (Kierkegaard) - > dans le

rapport à soi

- La disponibilité : dans le rapport à l’autre -> être là, être présent au monde, afin de

s’ouvrir à l’autre, afin de l’accompagner dans son cheminement (voir auteur)

IV/ LES COMPÉTENCES PHILOSOPHIQUES

1) Approfondir : identifier le sens de ce qui est énoncé

Descartes nous invite à "sachons découper et prendre une idée pour ce qu'elle est, pour

ce qu'elle offre, sans se soucier de la multiplicité de ses liens possibles et actuels". (D’où

vient cette idée ?)

- Expliquer : c'est développer une idée, c'est exposer clairement son contenu, c'est la

transposer en d'autres termes, c'est expliciter un énoncé considéré comme ambigu ou

confus, c'est envisager les conséquences d'un propos.

- Argumenter : consiste à produire une ou plusieurs propositions, faits ou idées, afin de

justifier, d'étayer, de prouver un énoncé initial. Il ne s’agit pas de prouver que « l’on a

raison », de manière rhétorique, mais de mieux comprendre les raisons, l’origine et le

sens de cet énoncé initial. L'argumentation ne fait pas nécessairement office de vérité.

- Analyser : décomposer un énoncé en ses diverses composantes afin de mieux en saisir

le sens, examiner le contenu de ce que nous avons déjà, c'est faire ressortir le sens sans

prétendre y ajouter quoi que ce soit d'autre. (ex: « Comment est construite cette

idée ? »). L'analyse, contrairement à l'explication et à l'argumentation, ne permet pas

d'avancer plus loin dans des idées, mais oblige à rester sur place afin de creuser une idée

donnée. Elle travaille uniquement sur ce qui est affirmé (ce que fait par exemple la

logique).

La critique est partie prenante de l'analyse. Hegel fait une distinction entre la critique

interne qui après une analyse objective consiste à critiquer une proposition de l'intérieur

en la confrontant à elle-même et à la logique, et la critique externe qui, elle, fait

intervenir d’autres partis pris.

- Synthétiser : réduire une série d’énoncés en une proposition unique afin de résumer et

clarifier la substance ou l’intention du discours.

- Exemplifier : consiste à nommer quelque chose ou à décrire une situation concrète, afin

de donner corps et substance à une idée abstraite. « As-tu un exemple de cela ? »

- Interpréter, qui consiste à traduire en termes différents un énoncé, de manière globale

et même subjective, afin d’en clarifier le sens. « Qu’entends-tu par ceci ? »

- identifier les présupposés : met au jour les affirmations implicites d’un énoncé, ce sur

quoi il se fonde. « Qu’y a-t-il derrière cette idée ? »

2) Problématiser

Le postulat est que tout énoncé, quel qu’il soit, pose un ou des problèmes. Le voir

comme une simple hypothèse, possible ou probable, mais jamais nécessaire ou absolue.

« As-tu une objection ou une question ? » « Vois-tu un problème dans cette phrase ? ».

C’est ce qu’on nomme la pensée critique.

3) Conceptualiser

Saisir l’essentiel en un mot généralement de ce qui est énoncé afin de le clarifier.

« Quel est le mot important dans la phrase ? » « Qu’est-ce qui qualifie cet objet ou ce

personnage ? »

V/ COMMENT ÉVALUER LE TRAVAIL

Si l’évaluation des exercices ne porte pas comme souvent dans l'enseignement sur « le

vrai et le faux » ou « le bien et le mal » des réponses offertes, comment évaluer le travail

des élèves dans des exercices portant sur ces compétences ?

Il s’agit dès lors d’examiner la mise en œuvre des compétences, et l’utilisation des outils

conceptuels.

Voici quelques éléments qui permettront à l’enseignant d’effectuer cette évaluation, et en

même temps lui permettront d’être plus attentif aux problèmes et de mieux faire

travailler les élèves.

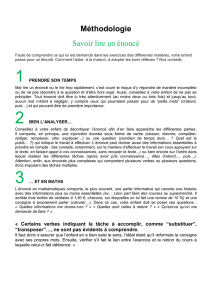

1 - Compréhension des consignes

2 - Clarté du propos

3 - Savoir ce que l’on dit

4 - Travail accompli

5 - Satisfaire les consignes

6 - Idées creuses

7 - Même et autre

(1) Isabelle Millon est philosophe-praticienne, formatrice et auteur d’ouvrages de

philosophie pour enfants et adultes. Elle travaille avec Oscar Brenifier, philosophe.

Au sein de l’Institut de Pratiques Philosophiques, ils ont développé une méthode basée

sur la maïeutique socratique.

www.pratiques-philosophiques.com / www.brenifier.com

1

/

4

100%