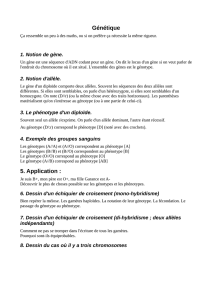

I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même phénotype

RR - 16/04/17 - 769783461 - 1/5

Complexité des

relations entre génotype et

phénotype

I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même phénotype

A. Nous portons deux allèles de chaque gène

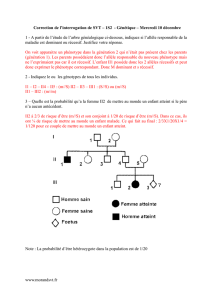

► TP 1. L’albinisme d’après Bordas p. 68 et 69.

B. Plusieurs gènes sont généralement impliqués dans un même phénotype

► TP 2. Le xéroderma FACULTATIF

II. L’expression d’un gène peut être modulée

A. Environnement et alimentation peuvent influer sur le phénotype

► TP 3. Le cancer colorectal

B. Des interactions géniques peuvent intervenir dans un phénotype

III. On peut prévoir un génotype avant qu’il soit observable phénotypiquement

A. Les techniques de la médecine prédictive sont diverses

► TP 4. Portée et limites de la médecine prédictive

B. La médecine prédictive a deux visages

OBJECTIF

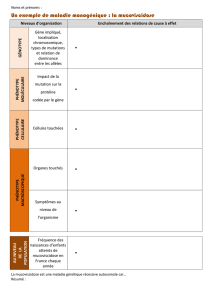

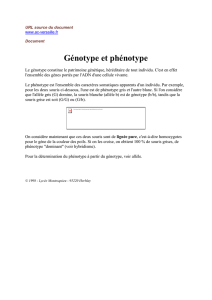

Le phénotypes moléculaire, cellulaire ou macroscopique sont

l’expression de l’information génétique de l’ADN, c’est à dire du

génotype.

Alors que le génotype est permanent, certains phénotypes ne

s’expriment pas en permanence (ex. le bronzage).

On cherche à préciser dans quelles conditions un génotype

s’exprime en phénotype.

I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même

phénotype

A. Un phénotype dominant correspond à au moins deux génotypes

► FIGURE 1. Caryotype humain

Première ES

Chapitre

2.2

4 semaines

RR - 16/04/17 - 769783461 - 2/5

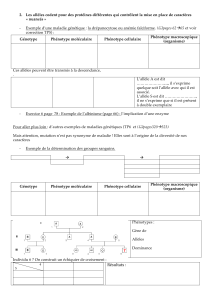

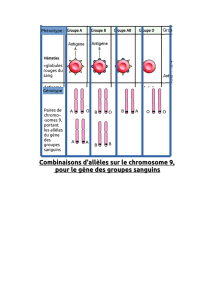

Chez l’Homme, comme dans de nombreuses espèces, les chromosomes forment

des paires de chromosomes homologues qui portent les mêmes gènes aux

mêmes endroits (locus). Pour un gène donné un individu possède donc deux

allèles qui déterminent son génotype.

S’il porte deux fois le même allèle et il est dit homozygote.

Accompagnement. L’écriture des génotypes est exigible.

Exemple. Le gène codant la bêta hémoglobine se trouve sur le chromosome 11 et existe

sous deux formes alléliques HbA et HbS (voir chapitre 2.1 TP n°2).

- Un individu de génotype HbA//HbA produit de l’hémoglobine A uniquement, son

phénotype est [non malade] ;

- Un individu de génotype HbS//HbS produit de l’hémoglobine S uniquement, son

phénotype est [drépanocytose].

S’il porte deux allèles différents et il est dit hétérozygote.

Exemple. Un individu de génotype HbA//HbS produit de l’hémoglobine S mais aussi

suffisamment d’hémoglobine A pour être de phénotype [non malade].

Un phénotype est dit récessif quand il ne s’exprime qu’à l’état homozygote et

dominant quand il s’exprime aussi bien à l’état homozygote qu’à l’état

hétérozygote. Dans ce dernier cas, deux génotypes différents ne correspondent

qu’à une seul phénotype.

Exemple. Dans le cas du gène de l’hémoglobine, le phénotype [non malade] est

dominant et le phénotype [drépanocytose] est donc récessif.

Dans le livre on parle d’allèle dominant ou récessif. C’est un excès de langage. Il

vaut mieux parler de phénotype dominant ou récessif.

Par convention on note :

- en majuscule l’allèle codant un phénotype dominant ;

- en minuscule l’allèle codant un phénotype récessif ;

- entre crochets, un phénotype.

On a donc : A//A ou A//a donne [A] et a//a donne [a].

On parle parfois d’allèle dominant ou récessif . C’est un abus de langage car tous

les allèles s’expriment, il faut parler de phénotype dominant ou récessif.

► TP 1. Les génotypes du phénotype albinos

B. Plusieurs gènes sont généralement impliqués dans un même

phénotype

La biosynthèse d’une molécule fonctionnelle est souvent une suite de plusieurs

réactions chimiques successives qui affectent une molécule initiale ou

précurseur. Chaque réaction est catalysée par une enzyme différente. Puisque

les enzymes sont des protéines elles sont chacune codée par un gène différent. La

défaillance d’un seul de ces gènes entraîne la défaillance de toute la chaîne de

réactions. Dans ce cas on parle de caractère multigénique (= polygénique).

► FIGURE 2a. Chaîne des réactions conduisant à la pigmentation de la peau

► FIGURE 2b.1. Chaîne de biosynthèse d’une molécule fonctionnelle (RR)

► SCHEMA COURS d’après figure 2a et/ou 2b.

Exemples :

- la pigmentation de la peau (voir livre p. 68 et 69 et TP 1) ;

- les groupes sanguins (voir livre p 79) ;

- pigmentation des yeux de la Drosophile ; rétinites pigmentaires ; xéroderma etc.

Dans le cas de la pigmentation de la peau il faut en outre deux molécules différentes

(mélanine et myosine cf. TP1) pour obtenir un phénotype pigmenté. La mélanine (au

moins) est elle même issue d’un chaîne de biosynthèse à partir de la tyrosine.

RR - 16/04/17 - 769783461 - 3/5

► TP 2. Le xéroderma FACULTATIF

Uniquement si on a le temps ou si c’est un choix (voir aussi Didier 1S p. 183).

POSSIBILITE de placer ici le TP 3

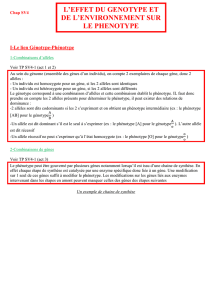

II. L’expression d’un gène peut être modulée

A. Environnement et alimentation peuvent influer sur le phénotype

Chaque cellule contient la totalité de l’information génétique de l’individu.

Pourtant elle n’en exprime qu’une partie. Parmi les facteurs capables d’influencer

l’expression de tel ou tel gène se trouvent des facteurs de l’environnement

comme l’exposition au soleil ou la température par exemple.

Chez l’Homme, l’exposition au soleil facilite la synthèse de mélanine (bronzage).

Les chats siamois élevés à l’extérieur ou sous climat froid sont plus foncés que ceux

élevés en intérieur ou sous climat chaud. Inversement la lièvre variable, qui vit en

région polaire ou en altitude, a un pelage blanc en hiver et brun en été. Chez les

mammifères, le tyrosine est transformée en mélanine par la tyrosinase. Chez le chat

siamois l’activité de la tyrosinase diminue quand la température augmente alors que chez

le lièvre une enzyme qui dégrade la tyrosinase est produite quand la température est

basse. (livres 1°S Didier p. 180, Belin p.225, Nathan p. 78.)

► FIGURE 2b.2. Rôle des facteurs externes sur le phénotype (RR)

► FIGURE 3. La drépanocytose expliquée aux jeunes malades dans Bordas p

71.

Alimentation ou environnement peuvent influer sur les conséquences

macroscopiques d’un phénotype moléculaire.

La polymérisation de l’HbS se fait en milieu pauvre en dioxygène et en eau et elle

est accélérée par la température. Les malades atteints de drépanocytose connaissent la

conduite à avoir pour éviter de se mettre dans cette situation.

Les hortensias ont des fleurs roses sur un sol pauvre en calcaire et bleues s’ils sont

cultivés en présence de sulfate d’alumine (coloration réversible). En fait les pigments

des fleurs (des anthocyanes de anthos : fleur et cyano : bleu) sont roses en milieu acide

et bleus autrement (Nathan 1e S p 76).

► TP 3. Le cancer colorectal Ici ou en début de II.

FACULTATIF. Si le temps manque, simplement commenter les documents de TP

en cours (voir aussi Didier 1S p. 183)

B. Des interactions géniques peuvent intervenir dans un phénotype

Les personnes qui possèdent certains allèles développent certaines maladies

(cancers ou maladies cardio-vasculaires) plus souvent que les autres. Ces allèles

de prédisposition (= de susceptibilité) sont transmis, il y a donc une

prédisposition familiale à certaines maladies.

Le fait de posséder un allèle de prédisposition indique simplement un risque plus

grand de développer la maladie et non une certitude. Inversement, le fait de ne

pas posséder d’allèle de prédisposition, ne met pas forcément à l’abri de la

maladie.

RR - 16/04/17 - 769783461 - 4/5

Tout se passe comme si la présence de ces allèles de prédisposition rendait plus

sensible aux facteurs de l’environnement.

► FIGURE 2b.3. Interactions géniques et phénotype (RR)

Exemples :

- obésité ;

- maladies cardio-vasculaires ;

- certains cancers etc.

III. On peut prévoir un génotype avant qu’il soit

observable phénotypiquement

La médecine prédictive permet de prévoir l’apparition d’une maladie (c’est à

dire d’un phénotype) avant qu’elle ne se déclare. Cela est valable chez l’adulte

comme chez le fœtus, on parle alors de diagnostic prénatal.

► FIGURE 4. La réalisation de tests génétiques dans Bordas p. 74.

A. Les techniques de la médecine prédictive sont diverses

1. On peut identifier un phénotype avant la naissance

L’échographie permet d’observer l’organisation externe et interne (phénotypes

macroscopiques) du fœtus. Sous contrôle échographique on peut réaliser les

prélèvement fœtaux en vue de l’établissement de caryotypes (phénotypes

cellulaires) ou d’analyses biochimiques (phénotypes moléculaires).

L'amniocentèse (du grec kentêsis "action de piquer") est une ponction du liquide

amniotique à travers la paroi abdominale de la mère. Cet examen indolore s'effectue vers

la 17e semaine d'aménorrhée. Outre du liquide amniotique on obtient des cellules fœtales

desquamées. La choriocentèse ou biopsie fœtale est un prélèvement de villosités

choriales (futur placenta). L'intérêt de cette technique est d'être utilisable dès la 10e

semaine d'aménorrhée. La cordocentèse est prélèvement de sang fœtal au niveau du

cordon ou du placenta à partir de la 20e semaine.

2. On peut identifier certains génotypes

Il est parfois possible de détecter une maladie génique par analyse directe de

l'ADN. On identifie alors directement le génotype et on en déduit le phénotype

avec certitude. Cette analyse peut se faire soit à la suite d’un prélèvement fœtal

soit, lors d’une fécondation in vitro, directement sur des cellules embryonnaires

avant implantation dans l’utérus maternel. Dans ce dernier cas on parle de

diagnostic pré-implantatoire.

► TP 4. Portée et limites de la médecine prédictive

B. La médecine prédictive a deux visages

Elle permet d’engager divers traitements de manière précoce :

- des traitements médicaux permettant d’atténuer les effets de certaines

maladies génétiques (trisomie 21, phénylcétonurie, mucoviscidose etc.) ;

RR - 16/04/17 - 769783461 - 5/5

- la chirurgie néonatale permet de réparer certaines malformations

congénitales ;

- la thérapie génique permet, grâce aux méthodes de la transgenèse, d’agir

directement sur les causes des maladies géniques.

L’interruption de grossesse (voir chapitre 3.2) est une solution de dernier recours.

Elle est autorisée (loi du 15 janvier 1975 dite "loi Veil") dans le cas de maladies

génétiques particulièrement graves et reconnues incurables. Contrairement à

l'interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) qui n'est possible que dans les dix

premières semaines (au stade embryonnaire), l'interruption thérapeutique de

grossesse est possible jusqu'à la fin de la grossesse. Elle nécessite l'avis de deux

médecins mais c'est, avant tout, le couple qui en décide.

La médecine prédictive pose de nombreux problèmes bioéthiques :

- la tentation de l'eugénisme qui prétend améliorer l'espèce humaine et/ou

éliminer les individus considérées comme anormaux ;

- le risque de ségrégation génique car, dans un proche avenir, il sera possible

d'établir, au moins partiellement, la « carte d'identité génétique » d'un individu.

Cela permettra de prédire certaines maladies bien avant qu'elles ne se déclarent,

donc de mieux soigner. Le risque existe que cette "carte d'identité" soit utilisée

pour obtenir un emploi ou pour justifier de sa qualité de « normal ».

En l'absence de cadre bioéthique clairement reconnu, ce n'est pas aux biologistes

de décider de la mise en oeuvre de telle ou telle possibilité technique, mais à la

Société. En France un Comité Consultatif National d'Éthique, regroupant des

personnalités morales et scientifiques, est chargé d'émettre des avis sur les limites

à imposer à ces techniques. Il agit actuellement dans le cadre de la loi de

bioéthique de 1994.

BILAN

Si certains phénotypes sont l’expression directe du génotype, d’autres

résultent de l’interaction de plusieurs gènes ainsi que de facteurs de

l’environnement. Dans ce cas on parle de phénotype multifactoriel.

Les connaissances en génétique humaine permettent dès à présent de

soigner de nombreuses maladies, dans un proche avenir cette possibilité

sera augmentée grâce à la médecine prédictive qui pose cependant de

nombreux problèmes éthiques.

1

/

5

100%