Thème 1 (ECO) : Croissance, fluctuations et crises. Chapitre 2

1

Thème 1 (ECO) : Croissance, fluctuations et crises.

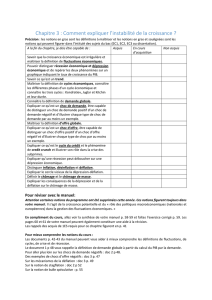

Chapitre 2 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?

Objectifs.

Il s’agit de mettre en évidence que la croissance économique n’est pas un phénomène harmonieux

puisque l’on observe des fluctuations économiques. Malgré une tendance à l’augmentation des richesses

créées sur le long terme, on constate néanmoins des phases de croissance plus ou moins soutenue et des pé-

riodes de crise. Les fluctuations économiques peuvent se mesurer par le décalage entre la croissance poten-

tielle (trend de croissance de long terme que l’économie devrait suivre en l’absence de chocs exogènes et de

tensions) et la croissance effective (croissance observée).

Il s’agit ensuite d’aborder les facteurs explicatifs de ces fluctuations économiques, autour des effets

provoqués par l’existence de chocs exogènes (chocs d’offre et/ou de demande).

Enfin, il faut montrer comment les pouvoirs publics peuvent gérer ces fluctuations conjoncturelles, à

travers les politiques budgétaires et monétaires.

Plan.

I. Les fluctuations de l’activité économique.

A. La croissance potentielle.

Doc. 3 p. 45

B. Croissance potentielle et croissance effective.

Doc. 1 / doc. 2 p. 44 ; doc. 4 p. 45

C. Crises et fluctuations économiques.

Doc. 1 / doc. 2 p. 46 ; doc. 3 / doc. 4 p. 47

II. Les explications des fluctuations économiques.

A. Les chocs de demande.

Doc. 1 / doc. 2 p. 48 ; doc. 3 /doc. 4 p. 49

B. Les chocs d’offre.

Doc. 1 / doc. 2 p. 50 ; doc. 3 / doc 4 p. 51

C. La déflation par la dette.

Doc. 1 / doc. 2 p. 52 ; doc. 3 / doc. 4 p. 53

III. Les pouvoirs publics peuvent-ils limiter les fluctuations économiques ?

A. Les justifications de l’intervention de l’Etat.

Doc. 1 / doc. 2 p. 54 ; doc. 3 / doc. 4 p. 55

B. La mise en place de politiques conjoncturelles.

Doc. 1 / doc. 2 p. 56 ; doc. 3 / doc. 4 p. 57

C. Les limites de ces politiques.

Doc. 1 / doc. 2 p. 58 ; doc. 3 / doc. 4 p. 59

2

Thème 1 (ECO) : Croissance, fluctuations et crises.

Chapitre 2 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?

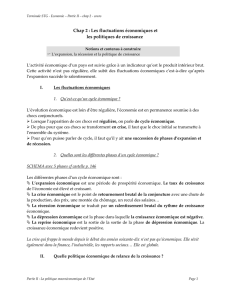

I. Les fluctuations de l’activité économique.

Les fluctuations de l’activité économique représentent l’ensemble des mouvements de ralentissement

ou d’accélération du rythme de la croissance économique. Elles correspondent à des évolutions de court

terme de variables macroéconomiques, le plus souvent le PIB.

Le repérage des fluctuations s’effectue grâce à des séries statistiques qui portent sur le volume de la

production, les prix, le chômage, le niveau des stocks, etc… (en France, par exemple, il existe les enquêtes

de conjoncture réalisées par l’INSEE).

Les fluctuations sont donc les écarts par rapport à la tendance de long terme. L’objet de ce chapitre

est donc de constater et d’expliquer l’existence de ces fluctuations.

A. La croissance potentielle.

La croissance potentielle d’une économie est le sentier de croissance de long terme (le trend) que

l’économie devrait suivre en l’absence de chocs exogènes et de tensions. La croissance potentielle est donc

une croissance fictive. Elle est évaluée par le taux de croissance du PIB potentiel, c'est-à-dire la croissance

maximale de production sans accélération de l’inflation. Cette croissance est déterminée par l’évolution de

la quantité des facteurs de production( W : évolution population active, durée du travail, taux d’emploi ;

K : stock de capital, utilisation des capacités de production, investissement) ainsi que leur productivité.

Remarque : Le PIB potentiel diffère donc du niveau maximal de production réalisable à un instant donné car

il s’agit d’un PIB soutenable c'est-à-dire sans accélération de l’inflation et de la croissance des salaires.

B. Croissance effective et croissance potentielle.

La croissance effective d’une économie est la croissance réelle, constatée du PIB au cours d’une an-

née. Elle est instable. On observe des périodes de croissance soutenue (expansion) et des périodes de fort

ralentissement, voire de recul de l’activité économique pendant une période plus ou moins longue (récession

ou dépression). Elle résulte notamment de l’importance de la demande.

L’écart (gap) entre croissance effective et croissance potentielle permet d’observer l’instabilité de la

croissance.

1. La croissance effective peut être temporairement supérieure à la croissance potentielle, par exemple,

suite à un choc économique positif (une demande dynamique) – cf. paragraphe suivant – qui peut provoquer

une hausse de l’activité économique si rapide que des tensions vont apparaitre : des tensions sur les prix

(avec l’inflation) ou sur le marché du travail (certains secteurs d’activité auront des difficultés à recruter des

salariés ayant les capacités requises). On parle alors de « surchauffe ».

mais il est aussi possible, à court et moyen terme, que le taux de croissance effectif soit supérieur au

taux de croissance potentiel sans qu’il y ait déséquilibre, s’il existe un déficit initial de production.

2. La croissance effective peut être inférieure à la croissance potentielle (par exemple, une politique

économique visant à réduire la dette souveraine). Cette situation entraine un sous-emploi des facteurs de

production (chômage et faible taux d’utilisation des capacités de production). Face à une situation où la

croissance est insuffisante pour assurer le plein emploi, il est nécessaire de déterminer si cela résulte d’une

croissance effective inférieure à la croissance potentielle (ce qui relève d’une politique économique conjonc-

turelle) ou d’une croissance potentielle insuffisante (ce qui relève d’une politique économique structurelle).

3

Par ailleurs, si la croissance effective reste durablement (plusieurs années) inférieure à la croissance

potentielle, le potentiel de croissance peut être diminué. En effet, cette situation risque de limiter les efforts

d’investissement et d’innovation comme de décourager une partie de la population active.

En France, la croissance potentielle est estimée à 2,1% par an sur la période 2008 – 2015. En 2010,

la croissance effective a été de 1,4% et en 2011, de 1,7%.

C. Crises et fluctuations économiques.

L’histoire économique a montré que la croissance économique n’est pas linéaire. Elle alterne des pé-

riodes d’expansion et des périodes de récession qui se caractérisent par un ralentissement de la croissance,

voire une baisse de la production ; et par des différentes manifestations (baisse de l’emploi, des salaires et

des profits et généralement des prix).

Les explications de la crise sont diverses :

- Elle peut être considérée comme un phénomène cyclique (objet de ce paragraphe)

- Elle peut être considérée comme un phénomène exogène dû à des facteurs extra économiques (par

exemple, un choc pétrolier)

- Elle peut être considérée comme un phénomène endogène trouvant ses origines dans le fonctionne-

ment même de l’économie.

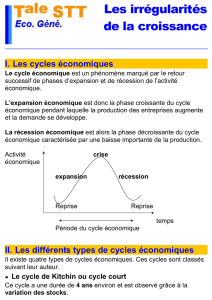

Selon la théorie des cycles, l’économie subirait des fluctuations qui reviennent avec une certaine ré-

gularité et une certaine périodicité.

Un cycle économique définit les fluctuations de l’activité économique en les décomposant en une

succession de phases identifiables dans le temps en fonction du taux de croissance. On distingue quatre

phases successives dans un cycle économique :

- Expansion : le taux de croissance est positif et élevé (hausse de l’emploi, des salaires et des profits).

- Crise : moment de retournement de la conjoncture.

REMARQUE : au sens large, la crise englobe aussi la période de récession et de dépression. Par

ailleurs, le terme récession peut aussi avoir deux significations :

1. Lorsque la croissance économique devient inférieure à la tendance de croissance de long terme.

2. Une croissance économique négative pendant au moins six mois consécutifs.

- Récession voire dépression : phase de ralentissement de l’activité économique (le taux de croissance

est positif mais plus faible et il être négatif : hausse du chômage et baisse des salaires et des profits).

- Reprise : retour dans une phase d’expansion.

Un cycle peut être schématisé de la manière suivante :

Taux de croissance

du PIB crise reprise

expansion récession expansion

temps

4

Un cycle économique se définit donc par sa périodicité et son amplitude. L’analyse économique en

retient notamment trois grandes catégories de cycles selon leurs durées/

- Les cycles longs sont appelés « cycles Kondratiev » (1)

- Les cycles des affaires ou cycles majeurs ou cycles Juglar (2)

- Les cycles mineurs ou cycles Kitchin (3)

(1) Nikolaï Kondratiev (1892 – 1938) était un économiste soviétique. Il a montré que les fluctuations

économiques sont inhérentes au capitalisme.

Il a observé l’existence de cycles économiques d’une durée de 40 – 60 ans (durée moyenne : 53 ans),

à partir d’une étude réalisée sur quatre pays (France, États-Unis, Grande-Bretagne et Allemagne) sur la pé-

riode 1770 – 1920. Selon lui, un cycle comprend deux phases :

- Une phase A d’expansion (20 – 25 ans) caractérisée par une hausse du volume de la production et

des prix.

- Une phase B de récession (20 – 25 ans) caractérisée par une baisse des prix, un ralentissement de la

production ou une baisse de la production (dépression).

Il observe que les phases d’expansion coïncident avec une innovation technologique massive. Par

exemple, l’arrivée du chemin de fer a nécessité de très lourds investissements économiques. Quand la hausse

des prix rend l’investissement trop lourd, il s’installe une phase de récession. Mais, globalement, Kondratiev

a réalisé des constats sans donner d’explication.

C’est Joseph Aloïs Schumpeter (1883 – 1950) qui va construire une « théorie de l’évolution écono-

mique » à partir des travaux réalisés par N. Kondratiev.

De manière schématique, les cycles que subit l’économie peuvent s’expliquer par les grappes

d’innovation qui créent des opportunités de profit élevé attirant de nouveaux entrepreneurs. La production

augmente de même que l’emploi, l’économie est alors en phase d’expansion.

Quand tous les débouchés sont exploités, le taux de profit des entreprises commence à stagner voire à

diminuer. Les effets bénéfiques des innovations disparaissent et l’économie se retourne, entrainant une

phase de ralentissement jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle grappe d’innovations.

(2) Les cycles Juglar. Clément Juglar (1819-1905) était docteur en médecine puis jusqu’en 1883, professeur

à l’École libre des Sciences politiques (Paris). Il était membre de la Société de Statistique (Paris, président),

de la Société d’Économie sociale (Paris, président), de la Société d’Économie politique (Paris), de la Royal

Statistical Society (Londres) et de l’Institut international de Statistique. Membre du Comité des Travaux

historiques et scientifiques et du Conseil supérieur de la Statistique. Fondateur de l’Économiste français et

rédacteur au Journal des Économistes (1851).

La durée moyenne des cycles est de 6 – 10 ans. Ces cycles sont liés à des variations conjoncturelles

de l’activité économique qui influencent le comportement des agents économiques en termes de consomma-

tion et de production.

Ces cycles comportent deux phases et deux retournements :

- 1ère phase : l’expansion. La demande importante permet l’augmentation de tous les indicateurs éco-

nomiques. (prix, production, profit, investissement, emploi…)

- 1er retournement : la crise. Juglar affirme que « La cause de la dépression, c’est la prospérité ». il

s’agit d’un retournement brutal dû à la surchauffe de l’économie.

- 2ème phase : la dépression. L’offre est supérieure à la demande, ce qui provoque la baisse de tous les

indicateurs économiques. Cette dépression, en favorisant la baisse des prix

et des salaires, permet un assainissement de l’économie, d’où la reprise.

- 2ème retournement : la reprise. Renversement de tendance annonçant une nouvelle expansion et donc

un nouveau cycle.

Mais l’économie est toujours en déséquilibre. Lorsque la demande est supérieure à l’offre, les prix

puis la production augmentent ; mais au lieu de parvenir à une situation d’équilibre (La hausse des prix per-

met d’augmenter l’offre et de diminuer la demande), l’économie se retrouve dans une situation inverse :

l’offre devient supérieure à la demande, ce qui se traduit par une baisse des prix et de la production.

5

(3) Les cycles Kitchin. Joseph Kitchin (1861-1932) est un statisticien anglais qui a mené des travaux sur

les cycles économiques. En 1923, Joseph Kitchin publie dans le Harvard University Press un article intitulé

"Review of Economic Statistics" montrant l’existence de cycles d’une durée de quarante mois à partir des

séries sur les économies américaine et britannique de 1890 à 1922.

Son étude est basé sur les travaux de Clément Juglar. Il a décelé des cycles mineurs au sein même

des cycles de Juglar. Ces cycles sont donc de l'ordre de trois à quatre années. Ces cycles courts seraient au

nombre de deux au sein de chaque cycle de Juglar.

Ce cycle a une faible amplitude. On ne remarque ni de vraies crises, ni d’expansions fortes, mais seu-

lement des accélérations économiques et des décélérations.

Il existerait une certaine périodicité dans la gestion des stocks. Ainsi, des périodes durant lesquelles

les entreprises stockent (d’où une production plus forte) succéderaient à des périodes durant lesquelles les

entreprises épuisent leurs stocks (d’où une production moins forte).

II. Les explications des fluctuations économiques.

Les fluctuations cycliques de la croissance peuvent être dues à différentes transformations au sein de

l’environnement économique. Les chocs de demande, les chocs d’offre, le cycle du crédit et la déflation par

la dette sont des facteurs explicatifs de celles-ci.

On appelle « choc » une modification, brutale et inattendue de l’environnement économique provo-

quant des variations sur le niveau de la production des entreprises, et par suite du PIB. Un choc affecte soit

la demande, soit l’offre.

Les chocs peuvent être positifs lorsqu’ils permettent la réalisation des grands équilibres économiques

(cf. carré magique de N. Kaldor) ou négatifs lorsqu’ils ont pour conséquence une dégradation de l’activité

économique et du niveau de l’emploi.

Les chocs peuvent être symétriques ou asymétriques. On appelle choc symétrique un évènement

exogène ayant un impact similaire sur la demande agrégée et/ou l’offre agrégée des différents pays d’une

zone économique (par exemple, la C.E.). on appelle choc asymétrique (ou spécifique) un évènement ayant

un impact macro-économique seulement dans un pays, ou avec une intensité différente selon les pays (par

exemple, une variation de la demande dans un secteur de spécialisation ; un évènement politique ou social).

A. Les chocs de demande.

L’irrégularité de la croissance effective s’explique principalement par les variations de la demande

globale :

lorsqu’une des composantes de la demande globale adressée aux producteurs se modifie, on parle de

choc de demande. Lorsque la demande globale est affectée par des chocs positifs (par exemples, hausse des

salaires réels, baisse des taux d’intérêt, hausse des dépenses publiques), sa hausse peut favoriser une phase

d’expansion. Inversement, si des chocs de demande négatifs se produisent (hausse des taux d’intérêt, hausse

des prélèvements obligatoires,…), ils peuvent provoquer une diminution de la demande globale et conduire

à une récession.

Ces chocs de demande risquent d’avoir un impact amplifié sur l’activité économique du fait du com-

portement des entreprises en matière de stocks. Ainsi, lorsque la demande ralentit, la production peut baisser

beaucoup plus fortement si les entreprises décident de réduire leurs stocks afin d’anticiper une baisse plus

importante de la demande ; la hausse du chômage et la baisse du nombre d’heures travaillées en général ris-

quent alors de contribuer à accentuer ce ralentissement. Inversement, lorsque la hausse de la demande

s’accélère, les entreprises produisent d’autant plus qu’elles devront reconstituer leurs stocks et que des en-

treprises investiront pour étendre leurs capacités de production ; la baisse du chômage et la hausse du

nombre d’heures travaillées peuvent alors contribuer à entretenir l’augmentation de la demande.

Néanmoins, les effets à court terme des variations autonomes de la demande sur la croissance sont

d’autant plus réduits que les propensions à épargner et à importer des agents économiques sont élevées.

6

6

7

7

1

/

7

100%