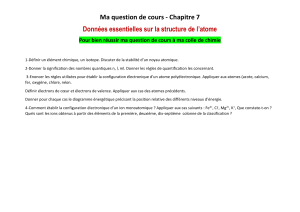

Histoire des sciences : l`atome

1

Travaux Pratiques de CHIMIE n°6

Histoire des sciences : l’atome

Un compte-rendu personnel et informatisé vous est demandé. Il est possible de le rendre soit

en version papier, soit sous forme informatique au format PDF.

N’oubliez pas d’indiquer votre NOM Prénom et classe

Dans l’histoire des sciences, de quand date l’idée de l’atome ?

A quel personnage attribue-t-on la première théorie de

l’atome ?

D’où vient le terme « atome » ?

Comment se représentait-on les atomes ? (faire un schéma).

A la même période de l’histoire, quelle théorie décrivant la

matière rejette l’idée de l’atome ?

A qui l’attribue-t-on ?

D’après cette théorie, de quoi est constituée toute matière ?

Jusqu’à quelle époque, cette théorie dominera-t-elle le monde

de la chimie ?

Comment se nomment les chimistes durant cette période ? Quel

est leur but ?

Au début du XIXème siècle, quel physicien britannique reprend

l’idée d’atomes ?

Quelle est la caractéristique de l’atome,

A cette époque, que permet d’expliquer la théorie de l’atome ?

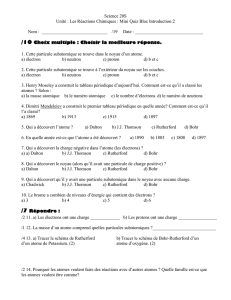

A la fin du XIXème siècle, qui découvrit l’existence des électrons ?

En 1906, quel est le modèle de l’atome de Thomson ? Comment

surnomme-t-on ce modèle ?

(Faire un schéma).

En 1911, à quoi Rutherford compare-t-il l’atome ? (faire un

schéma).

Quelle caractéristique de l’atome Rutherford découvre-t-il ?

Quelle expérience permit cette découverte ?

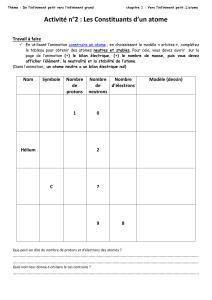

FAIRE ACTIVITE DOCUMENTAIRE PAGE 56

En 1913, quel est le modèle de l’atome décrit par Bohr ?

En 1932, quelles particules de l’atome découvre-t-on ?

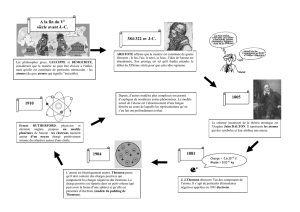

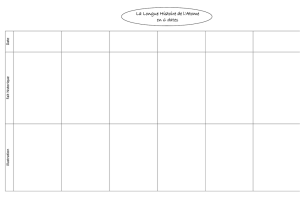

1905, Modèle de Thomson

1911, Modèle de

Rutherford

1913, Modèle de Bohr

XIXème siècle, Modèle de

Dalton

Modèle ……………..

2

Le modèle actuel

A qui attribue-t-on le modèle actuel de l’atome ?

De quand date ce modèle ?

Selon ce modèle, peut-on représenter l’atome par un schéma ?

Quelle particule de l’atome n’est plus représentée par une

bille

mais une onde

?

Comment nomme-t-on la physique décrivant le modèle actuel de l’atome ?

Conclusion :

Il est nécessaire d'élaborer un modèle pour pouvoir expliquer différents phénomènes

et en prévoir les conséquences. Celles-ci, soumises à l'expérience, permettent de valider

le modèle, de l'améliorer ou de le rejeter.

Cependant, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser le modèle le plus complexe pour

expliquer de façon simple un certain nombre d'observations.

Il suffit de bien en connaître les limites.

………………

Pour répondre aux questions ci-dessus vous disposez des sites et documents suivants :

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/dochtml/4ieme/histatom/index.htm

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/dochtml/3ieme/atome/histoir/histoire.htm

http://132.166.172.2/fr/pedagogie/Atome/atomes.html#composition

http://sciencesphy.free.fr/Atomes/ModeleActuel.htm

http://www.cdess.org/Chimie/Histoire_modele_atomique.pdf

http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/pdf/jeuderole.pdf

Document 1 : De l’atome de Démocrite aux atomes de Dalton

Les philosophes grecs anciens (Empédocle d’Agrigente, Ve siècle av. J.-C., notamment)

considéraient que la « nature des choses » s’expliquait par un savant mélange de quatre éléments :

le feu, l’air, l’eau et la terre.

Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe Démocrite (env 460 - 370 av. J.-C.) pense que la

matière est formée de grains de matière indivisibles qu’il nomme atomes. En grec,

atomos

signifie :

« que l’on ne peut pas diviser ».

Pour lui, les atomes sont éternels. Ils sont tous pleins mais ils ne sont pas tous semblables :

ils sont ronds ou crochus, lisses ou rugueux ; ils s’assemblent pour former les objets qui nous

entourent. Démocrite n’a aucune preuve de ce qu’il avance. Sa démarche intellectuelle, purement

philosophique, relève de la spéculation.

les atomes de Démocrite

Le philosophe grec Aristote (384 - 322 av. J.-C.) rejette cette théorie et reprend l’idée des

quatre éléments. C’est sur cette fausse conception que vont reposer les travaux des alchimistes

pendant plus de vingt siècles.

3

La théorie de l’atome de Démocrite sera reprise comme hypothèse de travail par le

britannique John Dalton (1766 - 1844). En 1805, celui-ci suppose l’existence des atomes et postule

qu’il en existe plusieurs types : ils sont de forme sphérique pleine et ne peuvent pas être divisés.

Pas plus que Démocrite, il n’a de preuve expérimentale de l’existence des atomes.

le modèle de Dalton

Document 2 : A la découverte d’une particule mystérieuse

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’hypothèse de Dalton est acceptée par la communauté

scientifique, car c’est celle qui rend le mieux compte des propriétés de la matière.

En 1895, le britannique William Crookes (1832 – 1919) réalise une expérience qui va se

révéler importante pour élargir les connaissances sur l’atome. Il utilise un tube en verre dans

lequel l’air est raréfié. Dans ce tube, sont placées deux électrodes, entre lesquelles il applique une

tension d’environ 10 000 volts.

Il observe un rayonnement issu de la cathode et provoquant une luminescence sur les parois

en verre du tube. Il appelle ce rayonnement « rayons cathodiques ».

Crookes montre que ces rayons sont électriquement chargés car ils sont déviés par le champ

magnétique créé par un aimant.

En 1897, Le britannique Joseph John Thomson (1856 – 1940) prouve expérimentalement que

les rayons cathodiques sont constitués de particules portant une charge négative. Dans

l’expérience de Crookes, ces particules sont arrachées des atomes constituant la cathode.

Thomson propose alors un modèle dans lequel il compare l’atome à un plum-pudding, sorte de

gâteau aux raisins : l’atome est une boule pleine de matière chargée positivement et fourrée de

particules de charge négative. Dans un matériau solide comme l’or ou le fer, ces sphères sont

empilées de façon à occuper un volume minimal.

le modèle de Thomson

Document 3 : L’expérience de Rutherford

En 1909, la structure de l’atome reste encore du domaine des hypothèses. Le physicien

britannique Ernest Rutherford (1871 – 1937), voulant vérifier le modèle de Thomson, réalise avec

deux de ses élèves une expérience décisive.

Il bombarde une très fine feuille d’or avec des particules alpha (noyaux d’hélium chargés

positivement et émis par des atomes radioactifs) de taille bien plus petite que les atomes d’or.

En s’appuyant sur les connaissances de l’époque sur la matière, il s’attend à voir les particules

rebondir sur la feuille d’or ; il est stupéfait de voir que la plupart de ces particules alpha la

traversent, comme si elle était faite de « trous ».. Il observe en effet que seule une infime minorité

de particules alpha semble rebondir sur la feuille d’or : une sur 100 000 ; de plus la grande

majorité des particules alpha ne sont pas déviées par la traversée de la feuille. Parmi celles qui

traversent la feuille d’or, certaines sont déviées et d’autres ne le sont pas. En 1911, après une

longue réflexion, Rutherford propose un nouveau modèle qui remet en doute l’idée admise jusque là

4

que les atomes sont des sphères pleines assemblées de façon compacte : l'atome est constitué d'un

noyau chargé positivement, autour duquel des électrons, chargés négativement, sont en mouvement

et restent à l'intérieur d'une sphère. Le noyau est 104 à 105 fois plus petit que l'atome et concentre

l'essentiel de sa masse. L'atome est donc essentiellement constitué de vide.

le modèle de Rutherford

Document 4 : Les modèles les plus récents

Le modèle de Rutherford n'était pas satisfaisant car il n'était pas stable d'après les lois de

l'électromagnétisme. C'est pourquoi le physicien danois Niels Bohr a proposé un nouveau modèle de

l'atome dans lequel les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites bien précises. Les

orbites des électrons ne sont pas quelconques mais "quantifiées". Les électrons peuvent passer

d'une orbite à une autre en émettant ou en absorbant certaine longueur d'onde de la lumière. Ce

modèle de l'atome permet d'expliquer les raies d'émission et d'absorption des atomes et notamment

de l'hydrogène sur lequel Bohr a travaillé.

Le modèle de Bohr est le dernier modèle de l'atome de la physique classique. Il est toujours

utilisé pour le grand public car il est facile à comprendre mais il ne permet pas d'expliquer tous les

phénomènes observés. Le modèle actuel de l'atome fait appel à la physique quantique :

En 1927 le physicien allemand Werner Heisenberg énonça le principe d'incertitude d'après

lequel il est impossible de connaître à la fois la position et la vitesse d'un électron. Le physicien

autrichien Erwin Schrödinger utilisa le principe d'incertitude d'Heisenberg pour proposer, en 1926,

un nouveau modèle d'atome qui conserve la présence et la structure du noyau mais qui rejette la

notion de trajectoire pour les électrons. Dans ce modèle on définit une zone dans laquelle la

probabilité de trouver l'électron est la plus grande. Le rayon de l'atome n'est plus le rayon de la

dernière orbite occupée comme dans le modèle planétaire de Bohr, mais il devient une zone de

probabilité.

1

/

4

100%