Règles sociales et régularités économiques - Hal-SHS

1

Communication au colloque de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée

Economique, Lille, 22-24 septembre 2005, Y A-T-IL DES LOIS EN ECONOMIE ?

L’économie, à la recherche de lois de la nature,

ne rencontre finalement que les lois des hommes.

Bernard BILLAUDOT, Ghislaine DESTAIS,

1

___________

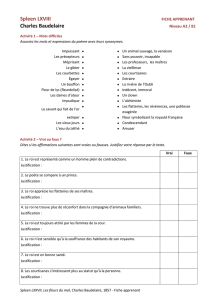

Résumé : Ce que cherche l’économie dominante sous le terme de loi, c’est la formulation de

lois déterministes qui lui confèreraient un statut de science. En prenant en compte le

renouvellement qui s’est produit en science dans la façon de concevoir les lois de la nature,

notre propos est de montrer en quoi la discipline économie se trompe ainsi d’objectif et

comment il est possible de mener une démarche scientifique en économie en s’intéressant aux

lois établies par les hommes. Les « lois économiques » sont alors définies comme les

régularités observées dans le temps et l’espace que l’on peut rapporter à des règles de droit,

ce qui rend compte de leur caractère contingent.

____________

«Nous sommes esclaves des lois

pour pouvoir être libres»

Cicéron, Des lois, II 13

L’Encyclopaedia Universalis nous avertit : « le mot loi est l’un des plus polyvalents

qui soient ». Parler d’éventuelles lois en économie nécessite donc de clarifier les différents

sens du terme, dont il n’est pas inintéressant de situer brièvement l’apparition au fil du temps.

Le mot loi en latin lex (legis) avait un sens juridique, celui de projet sanctionné par le peuple

et par extension de contrat, convention, pacte, par opposition avec plebicitum qui désignait un

décret, dogme, principe fondamental, ou axiome (Gaffiot, 2001). Suite au développement de

la Chrétienté, le Moyen-âge le transpose en Français sous le sens de règle exprimant la

volonté divine et, à la Renaissance, la loi commence à désigner toutes les règles imposées par

la conscience, puis par la nature conduisant en 1690 à la notion de loi physique

2

. C’est ensuite

à partir du milieu du 19ème siècle « par analogie avec la physique » que l’on a appelé lois les

fonctions mathématiques utilisées par les statisticiens pour rendre compte des données

démographiques et sociales (Hauchecorne, 2003).

1

Université Pierre Mendès-France, LEPII (CNRS), Grenoble ; bernard.billaudot@upmf-grenoble.fr ;

Ghislaine.Destais@upmf-grenoble.fr.

2

Voir dictionnaire étymologique Larousse (Dubois et alii., 2000) et dictionnaire Robert.

2

Pour notre propos, on peut s’en tenir aux trois sens suivants pour le terme loi

3

:

1. « Règle impérative imposée à l’homme de l’extérieur » : plus précisément les « règles

obligatoires établies par l’autorité souveraine d’une société et sanctionnées par la force

publique », soit le sens que nous appellerons juridique ;

2. « Formule générale énonçant une corrélation entre des phénomènes physiques et vérifiée

par l’expérience », et par analogie propriété vérifiée par tout type de phénomène, c'est-à-

dire le sens scientifique ;

3. « Principe essentiel et constant » qui peut devenir nécessité, voire dogme, le sens

dogmatique.

La question qui nous est posée aujourd’hui - « y a-t-il des lois en économie ? » -, nous l’avons

d’abord interprétée à la lumière du sens scientifique du terme, autrement dit nous la

reformulons de la façon suivante : les phénomènes économiques sont-ils soumis à des lois

générales, à l’instar des phénomènes physiques ? En définitive la question serait de savoir si

l’économie peut prétendre au statut de science.

La réponse que nous apportons passe d’abord par un détour épistémologique qui nous amène

à remettre en cause le statut habituellement attribué aux lois dans les sciences dites « dures »

(partie I) avant de définir ce que peut être une loi en économie (partie II) et d’appliquer notre

analyse à la loi des débouchés (partie III).

I. Une remise en cause de la « science » économique par un renouvellement du concept

de loi en sciences

Notre propos est ici de montrer que l’économie s’épuise dans la recherche de lois

déterministes qui seraient des lois immuables de la nature et lui confèreraient un statut de

science, alors même que les spécialistes des sciences dures remettent en cause cette démarche.

Comment l’économie s’est constituée comme « science » ?

On peut se faire une idée rapide de la manière dont l’économie s’est constituée comme

science par un bref survol historique, dont on pourra noter les analogies qu’il présente avec

celui consacré précédemment au terme de loi. Pour faire vite on peut dire, à l’instar

d’H.Guitton (1999), que l’économie a d’abord été subordonnée à la politique chez les auteurs

grecs, puis soumise à la morale au Moyen Age, avant de se (re)mettre au service du politique

à la Renaissance, enfin de se concevoir comme soumise à des lois naturelles à partir des

physiocrates dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

La démarche se précise dans ce sens chez les auteurs classiques qui cherchent à découvrir des

lois économiques naturelles, c'est-à-dire des lois gouvernant le domaine de la vie sociale

consacré à la production et la répartition de richesse. Ils adoptent pour cela une méthode

empiriste consistant d’abord à observer, ensuite à supposer une loi, enfin à la vérifier. Selon

John Stuart Mill (1836), l’induction de la loi par observation des faits n’est pas suffisante ; il

introduit dans ce mode empirico-positiviste la nécessité de démontrer la proposition théorique

selon une démarche hypothético-déductive : on attache alors l’utilisation du terme loi à des

propositions démontrées. L’une des premières lois qui a été établie de cette façon est celle

3

Le dictionnaire Robert (1981) dont on a tiré ces définitions retient en plus le sens de « règle impérative

exprimant un idéal, une norme, une éthique » (dictée à l’homme par sa conscience, sa raison).

3

relative à l’évolution du taux de profit à mesure que l’accumulation du capital se poursuit

dans un espace où les terres disponibles sont données et où il n’y a pas de progrès technique

(Ricardo, 1821).

A partir du développement de l’approche néoclassique dans les années 1870, la science

économique se constitue sur le modèle de la mécanique newtonienne. F. Rachline (1994) nous

explique le caractère contingent de cette évolution : « L’économie s’est construite en

opposition aux sciences morales du XVIIIème siècle – il lui fallait alors se démarquer,

s’imposer comme science et non comme subdivision de la philosophie, […] elle s’est

organisée suivant les exigences des sciences classiques, physique et cosmogonie en premier

lieu».

De Newton à Walras

L.Walras (1874) pose ainsi qu’il y a place pour une « économie politique pure » qu’il définit

comme « la théorie de la détermination des prix sous un régime hypothétique de libre

concurrence absolue » et qui relève de la science des faits naturels - « ceux qui ont leur

origine dans le jeu des forces de la nature, qui sont des forces aveugles et fatales ». Cette

science économique se constitue 1) en acceptant comme données les considérations relatives à

l’action des hommes sur la nature, c'est-à-dire à l’industrie, qui sont l’objet de l’économie

appliquée, 2) sans se soucier des rapports des hommes entre eux, qui relèvent du domaine de

l’économie sociale, et 3) sur la base d’hypothèses sur les rapports des hommes aux choses (les

fonctions d’utilité), qui rentrent donc d’emblée dans la définition de l’objet d’étude.

La science économique ainsi constituée rejoint par là même « l’idée newtonienne de ce

qu’une théorie scientifique devrait être : universelle, déterministe, fermée, d’autant plus

objective qu’elle ne contiendrait aucune référence à l’observateur, d’autant plus parfaite

qu’elle atteindrait un niveau fondamental, échappant à la morsure du temps » (Prigogine et

Stengers, 1979 : 217). Pour ces derniers, les caractéristiques fondamentales de la mécanique

de Newton (1687), qui contribuent à ce qu’ils appellent « le désenchantement du monde » (p.

15), sont les suivantes.

Elle est déterministe : la loi du mouvement d’un système étant connue, elle permet

d’en déterminer entièrement n’importe quel état à venir ou passé dès lors qu’on en connaît

un état particulier, c'est-à-dire la position et la vitesse de chacun des points à un instant

donné. Autrement dit la connaissance du système se résume à celle du couple (loi,

conditions initiales)

4

. Les concepts importants sont ceux d’équilibre, de trajectoire et de

réversibilité.

Elle nie toute dimension au temps, dont le déroulement ne permet que d’observer une

succession d’états d’équilibre, que l’on peut appréhender en termes de statique

comparative

5

.

4

La possibilité de principe de décrire ainsi complètement un état donné du monde est symbolisée par le démon

de Laplace qui serait « capable d’observer, en un instant donné, la position et la vitesse de chaque masse

constitutive de l’Univers, et d’en déduire l’évolution universelle, vers le passé comme vers l’avenir » (p. 87).

5

« La nature que suppose la dynamique classique est une nature dépourvue d’histoire, et entièrement déterminée

par son passé. […] Le temps de cette physique est le temps du déploiement progressif d’une loi éternelle, donnée

une fois pour toutes, et totalement exprimée par n’importe quel état du monde » (p. 89). « Le changement n’est

que le déploiement d’une suite d’états fondamentalement équivalents » (p. 200).

4

Elle défend l’idée d’un « niveau de description fondamental » (p. 200) permettant

d’expliquer l’ensemble des phénomènes naturels, aussi complexes soient-ils, en terme de

trajectoires simples ce qui exclut a priori l’homme de son champ d’investigation.

Enfin elle prétend à l’universalité de la loi de la gravitation, qui préside de la même

manière au mouvement des planètes autour du soleil et à la chute des cailloux vers le sol, et

serait « la loi universelle de la nature qui va expliquer l’ensemble de ses manifestations »

(Lévy-Leblond, 2002 : 87).

Sur un point assez fondamental, Walras s’écarte cependant de l’approche newtonienne : il

construit un modèle ; autrement dit, si l’on se réfère au mode empirico-formel de création des

connaissances scientifiques explicité ultérieurement par Popper (1973), Walras se concentre

sur l’aspect formel sans observation préalable. Pour autant, il en construit seulement la

composante théorique. C’est en contradiction avec ce qui constitue la pratique originale de la

science moderne selon Koyré (1973) ; à savoir, le « dialogue expérimental ». Ce dialogue met

en jeu le côté empirique de la démarche de création des connaissances ; il implique que cette

composante ne soit pas une simple observation de la nature, mais une véritable stratégie, une

préparation du processus naturel à observer, pour pouvoir « l’interroger dans le langage de la

théorie proposée » (Prigogine et Stengers, 1979 : 48).

Le monisme méthodologique en économie

Sur la base de ce qui vient d’être décrit s’est construit un point de vue épistémologique

dominant au sein de la « communauté » des économistes, dit du monisme méthodologique.

Formulé à la suite de Popper, il consiste à considérer que l’économie ne peut revendiquer le

statut de science que si elle adopte la norme épistémique (ou méthodologique, si on préfère)

qui prévaut en physique, ce qui revient à :

traiter les phénomènes économiques - les régularités observées à partir d’outils de

représentation - comme des phénomènes naturels, faisant partie du premier des trois

mondes distingués par Popper (1991) ;

établir des explications théoriques de ces phénomènes qui soient des a priori et qui

sont donc à la fois explicatives et prédictives (la théorie nous dit que l’on doit observer

telle ou telle régularité à partir d’hypothèses a-historiques qui ne doivent rien au

phénomène que l’on se propose d’expliquer).

Ce monisme méthodologique, à la différence de ce qu’il en est dans d’autres disciplines, reste

encore aujourd’hui le point de vue normal, au sens de Kuhn, c'est-à-dire le mode de

fonctionnement du paradigme en vigueur. Il en résulte deux conséquences fâcheuses : d’une

part le risque de dérive dogmatique, et d’autre part l’abandon d’une quelconque ambition

« scientifique » par les économistes qui ne s’inscrivent pas dans le paradigme.

Les limites de l’économie comme science

On peut finalement considérer que la science économique dominante en est au pire à la

physique de Newton, au mieux à une mise en œuvre du mode empirico-formel préconisé par

Popper, à une réserve de taille près. Le plus souvent elle ne va pas jusqu’à la confrontation

entre proposition théorique et proposition d’observation, en raison de l’impossibilité de faire

des expériences permettant d’amener la proposition d’observation au même niveau

5

d’abstraction que la proposition théorique dite observable (si ce n’est dans les récents

développements de l’économie expérimentale). On est donc très loin du dialogue

expérimental dont parle Alexandre Koyré. Que sont alors des lois qui restent abstraites, sinon

des dogmes ? Une partie importante de l’économie serait ainsi en train d’accéder au statut de

religion (voir le troisième sens du mot loi), qui viserait à imposer des prescriptions qu’elle fait

passer pour étant issues de lois naturelles que le caractère approximatif de nos descriptions ne

permet pas encore de vérifier empiriquement. Il arrive que les hommes acceptent de

s’assujettir devant ce nouveau dieu, mais pas toujours.

Par ailleurs, le paradigme en vigueur a conduit à la délimitation formelle de la science

économique telle que proposée par Robbins (1935) comme science de l’allocation optimale

des ressources rares à usage alternatif sous l’hypothèse que chaque individu est doté d’une

rationalité optimisatrice. Cette hypothèse s’avérait en effet nécessaire pour construire des

explications théoriques a priori ayant le statut de prédictions. Elle rentre donc directement

dans la définition de l’objet de la science économique. Dans ces conditions, tous les

économistes qui considèrent que l’on ne peut formuler aucune hypothèse a priori sur l’homme

(donc notamment pas celle de l’homo economicus) parce qu’il faut retenir que tout

comportement est déterminé, canalisé ou contraint par des règles qui changent dans l’histoire

et dont on ne peut prédire le changement, sont alors partisans du pluralisme méthodologique

(Blaug, 1994). La spécificité des sciences sociales imposerait donc de retenir une autre norme

épistémique que celle de la science, ce qui constitue en soi un renoncement à la scientificité.

Faut-il accepter cette situation et conclure qu’il n’y a pas de lois au sens scientifique en

économie ? L’impasse n’est pas aussi absolue qu’il y paraît. En fait, on pourrait comparer

l’économiste néoclassique à une personne ayant émigré depuis longtemps et se faisant une

idée de son pays d’origine qui n’a plus rien à voir avec la réalité présente. Depuis que

l’économie s’est constituée comme « science », les choses ont évolué au sein même des

sciences dites exactes et nous allons maintenant essayer de montrer en quoi la norme

épistémologique sur laquelle la science économique s’est constituée y fait l’objet d’une

remise en cause qui ouvre de nouvelles perspectives.

Retour sur les sciences exactes : un renouvellement épistémologique

Les concepts classiques ont été renforcés par les succès de la science pendant deux siècles, au

point de devenir un modèle, dont on a vu que l’influence s’était propagée au-delà des limites

des sciences de la nature. Or le développement même de la science apporte aujourd’hui de

nouveaux éclairages qui mettent en évidence, de façon interne, les limites de ces concepts.

Nous allons maintenant suivre quelques moments importants de cette évolution que Prigogine

et Stengers ( 1979) qualifient de « métamorphose ».

La reconnaissance de la spécificité des phénomènes complexes

La science de la chaleur est née au 19ème siècle de la prise de conscience du fait que la chaleur

dégagée par une combustion peut produire un effet mécanique. « Dans un moteur thermique,

[…] le mouvement du piston résulte d’une transformation intrinsèque du système et non d’une

simple transmission de mouvement » (1979 : 121)

6

. Ainsi la science qui étudie ces

phénomènes implique une définition de son objet liée à ce point de vue nouveau sur les

transformations physiques. « Etudier le comportement physique lié à la chaleur, c’est définir

6

Contrairement à ce qui se passe dans « un moteur mécanique » qui « se borne à restituer, sous forme de travail,

l’énergie potentielle qu’une précédente interaction avec le monde lui a conféré » (p. 121).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%