Over the last 200 years, there has been great debate between those

- 1 -

Pour diffusion immédiate

Le 8 novembre 2007

Notes d’allocution pour le très honorable

Paul Martin, C.P., député,

Laisser libre cours au pouvoir de l’entreprise sociale

Toronto (Ontario)

L’allocution peut différer

C’est un grand plaisir pour moi d’être ici avec vous cet après-midi et un grand

honneur d’avoir été invité par la merveilleuse et formidable Janice Stein à donner une

conférence au Munk Centre.

Avant de commencer, un mot à ma défense! Je suis devenu un partisan de

l’entreprise sociale et j’expliquerai comment j’en suis arrivé là au cours de mon

allocution. Mais comme celle-ci sera suivie d’une période de questions et de

commentaires, j’aimerais signaler la présence parmi nous d’un certain nombre de tenants

de l’entreprise sociale qui s’efforcent de briser les chaînes de la pensée conventionnelle

depuis longtemps, certainement depuis bien plus longtemps que moi. Étant donné leur

expérience et leurs connaissances, ce sont eux qui devraient parler et moi écouter.

J’espère vraiment qu’ils prendront la parole d’ici la fin de l’après-midi.

- 2 -

Un débat interminable oppose depuis 150 ans les tenants du marché libre et les

adeptes du socialisme. Il est maintenant clair que le marché libre a remporté la partie, et

ce, parce qu’à la base, il favorise l’épanouissement de l’ambition individuelle et de

l’entrepreneuriat. En cela, il ressort vainqueur.

Cela étant dit, mettons les choses au clair. Ce n’est pas le marché libre dans son

essence même qui ressort vainqueur. Nous ne sommes pas dans une économie

darwinienne et quiconque a un grain de bon sens ne saurait recommander cette voie.

Le fait est que les pays développés dépendent tous largement du gouvernement,

d’une manière ou d’une autre, pour la prestation de biens publics, comme l’éducation

universelle aux niveaux primaire et secondaire et l’infrastructure publique, pour ne

nommer que ceux-là.

Peu de gens nieraient donc aujourd’hui l’importance de l’État pour la prestation

des intrants sociaux qui permettent la croissance de l’économie moderne. Ce qu’on

reconnaît moins bien toutefois, c’est la contribution d’un autre intervenant clé dans la

structure socioéconomique, à savoir le secteur de la bienfaisance, qui joue un rôle

essentiel en cherchant à aplanir les inégalités inacceptables qui découlent d’un

désavantage intrinsèque ou souvent des retombées du marché libre.

En fait, le rôle important des organismes de bienfaisance, bénévoles et sans but

lucratif semble un secret au Canada, une vérité cachée. Or, mis ensemble, ces organismes

représentent, en tant que pourcentage de la population, le deuxième secteur en importance

dans le monde. Ils constituent également un gigantesque employeur qui compte plus de

deux millions de travailleurs rémunérés. C’est presque autant de Canadiens que tout le

secteur manufacturier et deux fois et demie le nombre de travailleurs du secteur de la

- 3 -

construction. Ils représentent près de huit pour cent du PIB du Canada – c’est plus que le

secteur du commerce de détail, plus que les industries minière, gazière et pétrolière

réunies.

Ils représentent également, à tant d’égards, la conscience sociale du pays. Pour

toutes ces raisons, il est évident que notre société serait beaucoup plus pauvre tant sur le

plan moral que sur le plan économique si elle ne pouvait compter sur les organismes de

bienfaisance et sans but lucratif. Le besoin que comblent ces organismes ne cessera de

grandir, et nous devons adapter en conséquence le soutien que nous leur accordons.

Par ailleurs, je crois que nous avons à peine effleuré les contours du plein

potentiel du secteur de la bienfaisance dans toutes ses permutations et combinaisons et de

ce qu’il pourrait représenter pour la société canadienne en évolution. Voilà ce dont

j’aimerais vous entretenir aujourd’hui. Plus précisément, je veux vous parler des

entreprises sociales, c’est-à-dire des organismes qui puisent, d’une part, dans les objectifs

des organismes de bienfaisance bien établis et, d’autre part, dans les principes de gestion

du secteur privé, incluant dans certains cas la nécessité d’assurer la croissance en

affichant des profits et la possibilité d’offrir un rendement financier de l’investissement.

À l’instar des autres entreprises, les « entreprises sociales » font le commerce de

biens et services, et font ainsi de l’argent. Par contre, faire de l’argent n’est pas leur

objectif principal. C’est le moyen qui justifie une fin supérieure. Le principal rendement

de l’investissement se traduit par leur rendement social ou environnemental, fondé sur

des résultats financiers doubles, voir triples dans le meilleur des cas. C’est l’importance

accordée au rendement plus profond qui les distingue des nombreuses sociétés dont les

- 4 -

activités peuvent donner un rendement social ou environnemental, mais dont l’objectif

principal est le profit.

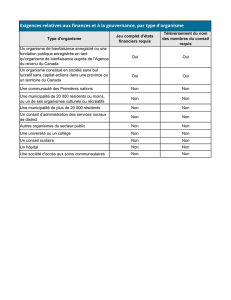

Où est donc le problème, demanderez-vous? Il réside dans les règlements qui

régissent le secteur de la bienfaisance. Prenons par exemple, pour simplifier quelque peu

les choses, la Loi de l’impôt sur le revenu, qui fixe des règles pour trois catégories

d’organismes : d’abord, les particuliers et les sociétés qui paient de l’impôt; ensuite, les

organismes sans but lucratif qui ne paient pas d’impôt; finalement, les œuvres de

bienfaisance conventionnelles qui ne paient pas d’impôt et qui jouissent d’un avantage

supplémentaire, celui de pouvoir remettre aux donateurs des reçus d’impôt pour activités

de bienfaisance. Ces catégories d’organismes ont joué un rôle important dans la

croissance des dons de charité au Canada. Cela étant dit, les limites historiques qu’elles

fixent pose aujourd’hui problème, car elles n’ont pas suivi l’évolution du domaine social

qu’elles cherchent à servir.

En termes généraux, alors que nous cherchons de nouvelles façons de répondre

aux besoins de la population, tout simplement, les limites traditionnelles entravent

l’innovation. Dans le cas précis des entreprises sociales, elles ne tiennent pas compte des

possibilités d’attirer de nouvelles formes de capital qui ne pourraient autrement se

présenter.

En voici deux exemples.

Il y a peu de temps, je me suis rendu chez Eva’s Phoenix Print Shop, ici à

Toronto. Ce n’est pas une grosse entreprise et, honnêtement, rien ne permet de la

distinguer des autres petits ateliers d’imprimerie, si ce n’est une chose. Pour vous y

rendre, vous devez traverser à pied Eva’s Phoenix, un centre que des jeunes âgés d’à

- 5 -

peine seize ans appellent leur chez soi. Bon nombre d’entre eux ont souffert de

l’éclatement familial ou ont été victimes d’abus sexuels ou physiques. Beaucoup sont aux

prises avec des problèmes de toxicomanie et certains sont de jeunes contrevenants.

Quand ils aboutissent à Eva’s Phoenix, ils sont désespérés.

Mais là, on leur offre espoir, refuge et soutien. Et l’atelier d’imprimerie leur offre

bien plus : une formation intensive en cours d’emploi dans un domaine qui a besoin de

travailleurs. Au terme du programme de formation, certains jeunes sont embauchés sur

place; d’autres trouvent un emploi ailleurs dans des ateliers d’imprimerie. D’autres

encore vont au collège ou à l’université, la plupart munis d’une bourse d’Eva’s Phoenix.

Comme dans bien des cas, le problème est que l’atelier d’imprimerie pourrait

maintenant élargir sa capacité de venir en aide à davantage de jeunes, mais il a besoin de

capital additionnel pour le faire. Dans le système actuel, il n’a pour toute solution que

d’intensifier ses efforts de collecte de fonds. Mais un modèle différent, un modèle qui a

permis à l’atelier d’imprimerie d’Eva d’élargir sa base en empruntant de l’argent à des

investisseurs ou même en achetant des actions, aiderait considérablement à recueillir de

façon plus durable les fonds nécessaires à l’expansion et permettrait même d’affecter les

fonds recueillis à des fonctions qui ne s’inscrivent pas dans le modèle d’affaires de

l’entreprise. En bref, si l’entreprise adoptait un tel modèle, elle pourrait rapidement être

en mesure de venir en aide à beaucoup plus de jeunes et pourrait reproduire son modèle

dans d’autres villes du pays comme elle ambitionne de le faire.

Le second exemple est un projet d’une toute autre envergure, réalisé dans une

autre province et ayant un champ de mire totalement différent de celui de l’exemple

précédent. La forêt pluviale Great Bear en Colombie-Britannique est la plus grande forêt

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%