Lutte contre les violences

propositions relatives au statut personnel des femmes de l’immigration et à leur

insertion dans la société française.

Faciliter l’accès aux droits, promouvoir les droits fondamentaux de la personne,

garantir aux femmes de l’immigration leur place dans la société par l’égalité des

chances et la valorisation des parcours de vie sont les trois axes principaux

développés par les auteurs de ce rapport

améliorer l’accès des familles à l’information par le développement de « points

info famille », consolider et développer une offre de services de qualité pour

mieux répondre aux besoins des familles, mieux réguler la création, le

développement et l’implantation des services au niveau local, développer les

nouvelles technologies de l’information et la communication au service des

familles et, enfin, accompagner la mise en œuvre des propositions retenues.

Lutte contre les violences

Longtemps méconnues, les violences faites aux femmes, et en particulier celles qui se

déroulent dans le cadre familial, sont au cœur de l'action du ministère. Face à ce

phénomène, un dispositif complet existe, et sera prochainement étendu.

Les chapitres du dossier :

Face à ces violences, le plan global de lutte 2005-2007définit 10 mesures

pour l'autonomie des femmes, et se rattache aux principes définis par la Charte de l'égalité.

Ce dispositif d'accompagnement des victimes s'appuie notamment sur des

Commissions de lutte contre les violences envers les femmes.

Des lieux d'accueil existent aussi sur l'ensemble du territoire afin d'accueillir et

d'aider les femmes victimes de violences.

Les violences faites au femmes ont souvent été mésestimées : c'est l'enquête

nationale sur les violences envers les femmes en France réalisée en 2000 qui a permis d'en

mesurer l'ampleur.

La lutte contre les violences envers les femmes dépasse le seul cadre français

: ainsi, l'ONU a décrété chaque 25 novembre " Journée internationale pour l'élimination de

la violence à l'égard des femmes ".

Une législation spécifique a en outre été bâtie autant pour protéger les

femmes que pour réprimer les coupables.

Au-delà des violences conjugales, le ministère s'engage aussi contre toutes les

violences dont sont victimes les femmes, et mène de multiples actions en ce sens.

Ces actions du ministère passent aussi par des campagnes d'information et de

communication pour faire prendre conscience de la gravité du problème.

Statistiques, repères historiques, textes de loi et actions de communications sont réunis

dans cette partie, qui propose aussi des bibliographies et signale de nouvelles parutions.

Anna ZABORSKA (rapporteur)

Strasbourg : Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l'égalité des

genres, 2005, 15 p.

Dans 17 Etats membres de l'UE, le risque d'extrême pauvreté est considérablement plus

élevé chez les femmes que chez les hommes.Les familles monoparentales dont le chef de

famille est une femme courent un plus grand risque de tomber dans la pauvreté. La

pauvreté ne se caractérise pas uniquement par des revenus insuffisants. Elle se manifeste

aussi par des accès limités ou inexistants à la santé et à l'éducation, un environnement

dangereux, une discrimination sociale et l'exclusion. Enfin, plus de femmes que d'hommes

sont contraints d'accepter de travailler à temps partiel, un choix souvent dicté par le

manque de crèches à des coûts abordables.

Prenant en considération ces observations, les députés du Parlement européen appellent

les gouvernements à prendre des mesures ciblées et concrètes pour assurer aux femmes

défavorisées l'accès au logement, à la santé ou à l'éducation. Il met l'accent également sur

les conséquences de l'extrême pauvreté qui peuvent déboucher sur des situations de trafic

de femmes, de prostitution et de violence.

La famille, une affaire publique Michel Godet, Evelyne Sullerot Paris : La Documentation

française, 2005 Ce rapport a été présenté au Premier ministre par le Conseil d'Analyse

Economique (CAE), le 13 juillet 2005. Il a été rédigé dans la perspective de la Conférence

de la famille du 22 septembre 2005. Le vieillissement de la population observé en Europe et

en France a deux causes: la baisse du taux de fécondité et la hausse de l'espérance de vie.

Le renouvellement des générations et le paiement des retraites ne sont plus assurés. Pour

les auteurs, c'est le développement durable de nos sociétés qui est en danger. Dans ce

contexte, ils jugent prioritaire de renforcer la politique familiale. La famille est en effet une

institution efficace comme lieu d'investissement en capital humain et social. Il s'agit

d'atténuer le phénomène de paupérisation (appauvrissement d’une catégorie

sociale) des familles, et notamment des familles nombreuses. A paraître à la

documentation française

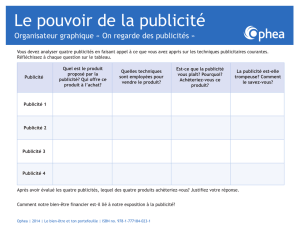

L’image des femmes dans la publicité

Synthèse de l’espace de débat sur l’image des femmes dans la publicité.

Remis à Madame Nicole Ameline, Ministre de la parité et de l’égalité professionnelle le 15

mars 2005, 28 p.

Paris : ministère de la Parité et de l’Egalité professionnelle

A l’occasion de la signature d’une déclaration commune avec le Bureau de Vérification de la

Publicité (B.V.P) sur le respect de la personne dans la production publicitaire , il est apparu

nécessaire d’ouvrir un espace public de débat. Cet espace est entré en fonction au début du

mois de février 2004 sous une triple forme : courriers postaux, messages téléphoniques et

courriers électroniques. Cette étude recense et analyse les différents messages parvenus à

cet espace entre le 1er février et le 31 décembre 2004. Elle contient aussi des

recommandations pour améliorer le système en place dans l’objectif de concilier la liberté

d’expression et le respect de la dignité de la personne humaine.

1

09/03/2004

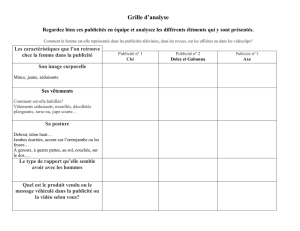

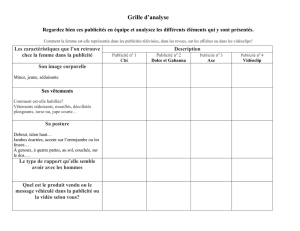

Le respect de l’image de la personne humaine en publicité

Note de synthèse sur la pige 2004

Préambule méthodologique :dans le cadre d’une recherche d’efficacité accrue de

l’autodiscipline publicitaire, le Conseil d’Administration du BVP lui a demandé en 2004 de

systématiser le suivi a posteriori des diffusions publicitaires, avec une attention toute

particulière au problème de l’image de la personne humaine. Ce travail de pige est donc

désormais conduit en permanence, quotidiennement, au moyen de la base de données

TNS-Sécodip, qui recense l’ensemble des publicités diffusées en France, quel que soit le

support.

1. Un bilan quantitativement très satisfaisant

� Rappel du corpus pigé : près de 60 000 visuels (59 925 exactement) ont été

examinés, en affichage et en presse.

- presse : 55 860 visuels ont été analysés, émanant de 300 titres de

Presse Nationale (Presse Quotidienne Nationale, Presse Magazine, Presse

Spécialisée, Presse Professionnelle) et de 16 titres de Presse Quotidienne

Régionale

- affichage : 4065 visuels ont été analysés, soit l’ensemble des

campagnes nationales diffusées à Paris et région parisienne en 2004 ;

� Au total, 19 visuels ont retenu notre attention :

- 11 diffusés uniquement en presse

- 2 diffusés uniquement en affichage

- 6 diffusés à la fois en affichage et en presse

Ces 19 visuels correspondent à 14 campagnes différentes (deux d’entre elles étant

déclinées en plusieurs visuels).

La proportion de manquements avérés aux règles déontologiques de

l’interprofession en matière d’image de la personne humaine est donc

extrêmement faible quantitativement (0,03% du total des visuels examinés). On

s’approche d’un minimum que l’on pourrait considérer comme incompressible.

2. Une amélioration notable année après année

� En 2003, une pige identique, fondée sur la même grille d’analyse1, avait été

pratiquée, sur un corpus plus réduit (à l’affichage national était ajoutée la seule

presse magazine, pas les autres types de presse) : environ 40 000 visuels

(42489 précisément) avaient été pigés, dont 4407 en affichage, et 38082 en

presse magazine, au plan national.

63 visuels avaient alors été retenus comme manquements avérés, soit 0,15%

du total, ce qui était déjà quantitativement marginal. Ils correspondaient à 41

campagnes.

1 Recommandation Image de la personne humaine du BVP

2

� Ce résultat 2003 constituait déjà en lui-même une amélioration par

rapport à une pige conduite en 2001, uniquement sur la presse pendant une

courte période (avant la mise en place de la nouvelle Recommandation Image de

la personne humaine) :

A l’époque, 69 publicités presse problématiques avaient été détectées sur 3 mois,

soit autant que ce qui a été retenu pour toute l’année 2003 sur un corpus de base

intégrant également l’affichage.

� Le résultat 2004 vient clairement améliorer encore la situation :

- la proportion de manquements repérés se voit divisée par 5 par rapport à

2003

- en valeur absolue, le nombre de campagnes incriminées se voit, quant à lui,

divisé par 2

Cette amélioration est encore plus nette si on se limite aux nouvelles créations : en

effet, sur les 19 visuels retenus en 2004, 4 sont des reprises de créations déjà

diffusées en 2003 : en d’autres termes, nous avons relevé 15 nouveaux cas,

seulement, en 2004.

Ce dernier élément peut encore s’analyser sous un angle différent : sur les 63 visuels

problématiques repérés en 2003, seuls 4 ont été repris en 2004, soit un taux de

« récidive » faible, de l’ordre de 6%.

Depuis la mise en place de la nouvelle Recommandation Image de la personne

humaine du BVP, la tendance à l’amélioration, d’un point de vue quantitatif, est nette

depuis 2 ans et ce, quel que soit le support. Les nouvelles créations sont moins

fréquemment problématiques. De surcroît, les manquements repérés antérieurement

(et ayant conduit à une intervention du BVP auprès des professionnels concernés)

sont rarement reconduits.

3. Qualitativement, les problèmes les plus aigus paraissent maîtrisés

� Les manquements constatés peuvent se ramener à cinq grandes

catégories :

- indécence : 1 visuel concerné (en presse)

- « chosification », réduction du sujet à un statut d’objet : 7 visuels

concernés

- stéréotype dégradant : 5 visuels concernés (deux campagnes)

- autre présentation dégradante : 3 visuels concernés (une campagne)

- soumission – dépendance - violence : 3 visuels concernés

� Deux problèmes sérieux des années précédentes se voient complètement

marginalisés :

Tout d’abord, il se confirme que le problème du « porno-chic » (mélange

d’hypersexualisation

des personnages et de soumission – dépendance – violence, pour

des produits de luxe) particulièrement marqué au début de la décennie, est pour

l’instant maîtrisé. Un seul visuel peut être véritablement rattaché en 2004 à ce

type de problème et encore s’agit-il d’une utilisation relativement modérée de ce

registre.

Ensuite, la question de la décence, revenue aux devants de la scène en 2003

(notamment du fait du phénomène « string » en lingerie) s’est très nettement

calmée. Avec, manifestement, une grande prudence des afficheurs sur ce sujet

sensible (aucun cas de cet ordre n’a été constaté en affichage cette année).

3

� La catégorie des stéréotypes, quant à elle, soulève une question délicate :

certaines utilisations de stéréotypes dégradants (4 cas sur 5 retenus dans l’étude)

ont pour objet de les dénoncer.

Doit-on alors considérer que cela constitue un manquement déontologique ?

Rien n’est moins sûr. A condition évidemment que la dénonciation soit explicite et

d’un impact suffisant pour contrebalancer l’impression première liée à la

représentation du stéréotype.

� Un seul registre préoccupant persiste, traditionnel : celui de la chosification,

ou en d’autres termes de la réduction du corps humain (féminin dans tous les cas

relevés pour 2004) à une fonction d’objet, et singulièrement d’objet sexuel.

Condamnable en soi, cette utilisation du corps de la femme est encore plus

déplacée lorsque le produit vendu est sans aucun rapport avec cette

représentation (banque, voyages ou crédit, par exemple).

Quantitative, l’amélioration est également qualitative. Les problèmes les plus aigus

sur lesquels les professionnels se sont mobilisés depuis 3 ans en matière d’image de

la personne humaine en publicité semblent endigués. En termes d’intensité, de

gravité, l’ensemble des manquements 2004 sont moins sérieux que ceux de 2003.

4. La difficulté des publicités relevant des secteurs du cinéma et du

caritatif

Cette étude est l’occasion de souligner deux problèmes persistants en matière

d’image de la personne humaine, sur lesquels le BVP n’a pour l’heure pas

réellement prise :

� Tout d’abord, les publicités pour le cinéma, notamment en affichage extérieur. La

question dépasse le seul problème de l’image de la personne humaine, mais sur

ce sujet particulier force est de noter que si l’on appliquait à ces publicités la grille

déontologique utilisée pour la présente étude, un nombre non négligeable de

visuels seraient considérés comme des manquements.

Pour l’instant ces publicités relèvent d’un régime particulier, supervisé par le CNC,

dans lequel le critère d’image de la personne humaine n’est pas pris en compte.

Le grand public, néanmoins, ne connaît pas ces différences institutionnelles et

impute aux professionnels de la publicité les problèmes constatés dans le champ

du cinéma.

� Ensuite, le problème des publicités pour les causes de type caritatif – humanitaire

- citoyen. Disposant de budgets réduits et de peu d’espace publicitaire, ces

campagnes jouent souvent la carte de la provocation pour être reprises par les

médias, au risque de choquer le public. Certaines d’entre elles sont soumises au

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%