Notes-GuerreDesGaules

Référence sur la migration des helvetes.?

je suis à la recherche de références, romans, ou éssais sur la migration des helvetes

décrite par jc dans la guerre des gaulles, qui sous orgétorix voulurent traverser la gaulle

pour ensemble (400 000) rejoindre la saintonge.

Il y a 4 mois

Détails supplémentaires

OK santons.... puis saintonge... c'est un peu la meme région non ? Les santons étaient

établi à pons, qui est très proche de saintes et avaient prévu d'installer les helvetes sur

l'embouchure de la gironde.

Drole d'histoire que cette migration... a part césar, je ne trouve aucune source... et

personne ne semble avoir écrit sur ce theme....

Que vient faire la Saintonge là dedans , au sens français elle est globalement en Charentes

...

Le pays des Santons , je suis d'accord

Jules César, La guerre des gaules, I, 2: "Orgétorix était chez les Helvètes l'homme de

beaucoup le plus noble et le plus riche. Sous le consulat de Marcus Messala et de Marcus

Pison, séduit par le désir d'être roi, il forma une conspiration de la noblesse et persuada

ses concitoyens de sortir de leur pays avec toutes leurs ressources : « Rien n'était plus

facile, puisque leur valeur les mettait au-dessus de tous, que de devenir les maîtres de la

Gaule entière ». Il eut d'autant moins de peine à les convaincre que les Helvètes, en raison

des conditions géographiques, sont de toutes parts enfermés : d'un côté par le Rhin, dont

le cours très large et très profond sépare l'Helvétie de la Germanie, d'un autre par le Jura,

chaîne très haute qui se dresse entre les Helvètes et les Séquanes, et du troisième par le

lac Léman et le Rhône, qui sépare notre province de leur territoire. Cela restreignait le

champ de leurs courses vagabondes et les gênait pour porter la guerre chez leurs voisins :

situation fort pénible pour des hommes qui avaient la passion de la guerre. Ils estimaient

d'ailleurs que l'étendue de leur territoire, qui avait deux cent quarante milles de long et

cent quatre-vingts de large, n'était pas en rapport avec leur nombre, ni avec leur gloire

militaire et leur réputation de bravoure."

Apparemment, Orgétorix a aussi des ambitions politiques. Il s'allie en secret avec le

Séquane Casticos, et l'Eduén Dumnorix auquel il offre sa fille en mariage (Jules César,

La guerre des gaules, I, 3). Les Helvètes ont vent du complot, et demandent à Orgétorix

de venir plaider sa cause devant eux. Orgétorix s'y présente accompagné des siens, de ses

clients et de ses débiteurs, leur nombre lui permet de ne pas avoir à plaider sa cause. Mais

les Helvètes ne sont pas dupes, il décident de l'attaquer, Orgétorix se suicide dans des

circonstances obscures (Jules César, La guerre des gaules, I, 4).

http://www.arbre-celtique.com/encycloped...

http://www.arbre-celtique.com/encycloped...

http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/...

et un bouquin consultable sue le net ( vers les pages 143 )

http://books.google.fr/books?id=mgIjGO6d...

Les santones : ceux qui cheminent et la vilel de corent

http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/santons-736.htm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Charles_Gleyre_Les_Romans_p.jp

g

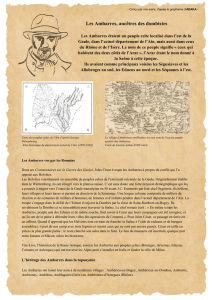

Divico est né vers 130 av. J.-C. et mort après 58 av. J.-C. Il fut le chef des Tigurins, une

des tribus composant la nation celte des Helvètes. À la tête de celle-ci, il pénétra à la fin

du IIe siècle av. J.-C. dans la province de Gaule narbonnaise, suivant les Cimbres, les

Ambrons et les Teutons. Lors de la bataille d'Agen (-107), les Tigurins battirent l'armée

romaine dirigée par le consul Lucius Cassius.

Aux alentours de 60 av. J.-C., Jules César, dans son ouvrage la Guerre des Gaules, admet

que Divico a participé à la bataille d'Agen aussi bien qu'à la migration de 58 av. J.-C. où

il fut ambassadeur des Helvètes auprès de César. Les Helvètes furent battus lors de cette

bataille. Qu'il se soit agi du même Divico ne faisait aucun doute pour César ; néanmoins

cette identification est sujette à caution aujourd'hui.

http://pagesperso-orange.fr/g.chp/mv_hist_cesar.htm

il y a un peu de tout….

http://forumdespeuplesenlutte.over-blog.com/article-13581896.html

la politique de la terre brulee

http://helvetie.net/DHS%20-%20helvete/2.htm

Du début de la guerre des Gaules à la défaite de Bibracte (58 av. J.-C.)

Après deux à trois ans de préparatifs, persuadés par Orgétorix d'émigrer vers la

Saintonge, "263'000 Helvètes, 36'000 Tulinges, 14'000 Latobices, 23'000

Rauraques, 32'000 Boïens" (B.G. 1, 29), soit 368'000 âmes (données discutables

et discutées), se mettent en marche en mars 58 av. J.-C. Pratiquant la politique

de la terre brûlée pour s'ôter tout espoir de retour, dit César, ils auraient ainsi mis

le feu à leurs ville, une douzaine, à leurs villages, environ quatre cents, et aux

maisons isolées (B.G. 1, 5). César ne nomme aucun de ces oppida et peu

d'entre eux ont fait l'objet de fouille au-delà de sondages, en particulier dans

leurs fortifications. L'oppidum principal semble être celui de Berne-Enge. Le

Jensberg, plus à l'est, le Üetliberg près de Zurich, et Altenburg sur le Rhin (dans

le Bade-Wurtemberg) peuvent certainement entrer dans cette catégorie, tout

comme le Mont Vully et Yverdon-les-Bains. Les villages (vici) ou les fermes

(privata aedificia) sont encore très mal connus.

A la fin mars 58, les émigrants se rassemblent dans les environs de Genève,

oppidum à l'extrémité nord de la province romaine de la Gaule narbonnaise.

César s'y précipite, coupe le pont sur le Rhône et leur interdit de passer par la

Narbonnaise. Les Helvètes, contraints de traverser le territoire des Séquanes par

le Jura, gagnent la Saône où les Tigurins sont massacrés par les légions

romaines. le vieux Divico, qui a participé à la bataille d'Agen,ent envoyé en

ambassadeur auprès de César. Les pourparlers échouent, César voulant forcer

les Helvètes à s'établir à l'endroit de son choix. L'épopée, marquée par de

nombreuses péripéties, se termine dans le sang, à la bataille de Bibracte. César

renvoie les Helvètes, dans leur ancien territoire pour les empêcher, dit-il,

l'installation de Germains d'outre-Rhin sur le plateau suisse, ce qui aurait

constitué une menace pour Rome et sa province.

Les conséquences du désastre de Bibracte ont dû se faire sentir durant des

générations. D'après César, les émigrants qui retournèrent chez eux n'étaient

que 110'000. C'est très probablement à cette occasion que les Helvètes furent

mis au bénéfice d'un traité (foedus) rompu en principe par l'envoi d'un contigent

de 8'000 hommes en 52 av. J.-C. pour prêter main forte à Vercingétorix et

l'armée gauloise devant Alésia.

Le retour

Les raisons précises de la migration des Helvètes restent obscures: incursions

répétées de Germains selon César, motifs d'ordre économique ou politique qui

nous échappent. De retour sur le Plateau suisse, les Helvètes reconstruisent:

Berne et Yverdon sont à nouveau occupés; un petit oppidum est installé à

Sermuz, tout près d'Yverdon. Sont également habités le bois de Châtel près

d'Avenches, le Jensberg et Altenburg, avec une nouvelle occupation sur l'autre

rive du Rhin, à Rheinau et Zurich, au pied du Lindenhof. Windisch voit

l'installation d'un petit oppidum, comme sans doute la colline de la Cité à

Lausanne.

On trouve la mention d'Elveti sur une inscription (10/9 av. J.-C.) du

Magdalensberg (Carinthie), et celle du pagus Tigurinus à l'époque impériale dans

la région d'avanches. Divico, Orgétorix, Namméios et Vérucloétios les deux

interlocuteurs de César à Genève, Vatico qui figure sur les deux monnaies de la

région d'Avenches et du bois de Châtel et Ninno, à Sermuz notamment, sont les

seuls Helvètes sortis de l'anonymat. César avait pourtant trouvé dans le camp

des vaincus des tablettes identifiant les émigrants, écrites en caractères grecs.

1

/

4

100%