Tertiaire - prepa eco carnot

Tertiaire & histoire économique :

quelques mises au point sur la fonction des services dans la croissance

Hubert BONIN

Des événements consacrent la toute puissance du secteur tertiaire dans l’évolution économique et sociale

récente ; des firmes abandonnent l’industrie pour se tourner vers les services ; c’est le cas notamment de trois

symboles des ‘maîtres de forges’ : l’allemande Mannesmann avait évolué de la métallurgie aux télécommunica-

tions (avant de passer sous le contrôle du groupe anglais Vodaphone), sa consoeur Preussag est devenue en

quelques années un géant du tourisme en cédant sa métallurgie non ferreuse et en achetant plusieurs sociétés

(TUI, Thomson Tourism, Nouvelles Frontières, etc.) ; les héritiers des Wendel, après avoir délaissé la sidérurgie

en 1978, ont comme principal actif depuis 1979 une participation dans Cap Gemini Sogeti (devenue Cap Gemi-

ni-Ernst & Young), une entreprise de services informatiques. Par ailleurs, les descendantes des organisations

‘ouvrières’ françaises sont depuis quelques années conduites par des salariés du tertiaire : le Parti communiste

par un ancien agent hospitalier (R. Hue), la CGT successivement par un ancien postier (R. Viannet) et par un

agent ferroviaire (B. Thibault), la CFDT par une ancienne institutrice (N. Notat), tandis que les candidats de

l’extrême-gauche aux élections présidentielles d’avril-mai 2002 sont une employée de banque et un facteur : le

peuple tertiaire l’emporterait-il désormais sur la classe ouvrière ?

Sans retracer ici l’histoire du tertiaire – et sans aborder les problèmes financiers et bancaires –, nous souhai-

tons alimenter plusieurs débats autour du rôle du tertiaire pendant les pulsations de la croissance : n’a-t-il pas

fourni lui-même une impulsion aux deux premières révolutions industrielles ? comment l’industrie a-t-elle

nourri l’élargissement des fonctions tertiaires ? pourquoi le tertiaire est-il devenu l’un des nœuds du remode-

lage de l’économie mondiale depuis un quart de siècle en animant un pan énorme de la troisième révolution

industrielle ? En présentant ces quelques ‘tranches’ thématiques, nous souhaitons contribuer à animer les

réflexions des historiens et des géographes.

1. Le tertiaire a-t-il joué un rôle dans la première révolution industrielle ?

Malgré le poids des industries lourdes et des industries de biens de consommation dans cette révolution indus-

trielle, nous oserons rappeler le rôle clé du tertiaire dans les mutations de ces années 1780-1880.

A. Peut-on suggérer que le tertiaire a été un initiateur de la révolution industrielle ?

Nombre d’histoires industrielles et de grandes thèses d’histoire bancaire ont montré le rôle clé joué par le

monde du négoce dans le décollage de la révolution industrielle : bien au fait de la demande, des goûts et de

la montée en puissance des modes au sein des classes aisées d’une part, des besoins des transformateurs des

métaux et du bois d’autre part, les négociants ont su financer (par des crédits ou des apports en capital) des

sociétés textiles ou métallurgiques ; des ‘quincailliers’ (en fait alors des marchands de gros de produits métal-

lurgiques) ont soutenu des sidérurgistes (notamment dans les diverses régions tout autour du Massif central)

dans les années 1800-1850 ; les négociants suisses ou français des cotonnades et lainages de haut de gamme

(indiennes, châles, mousselines, etc.) ont souvent collaboré financièrement et techniquement avec des sociétés

de tissage ou de filature qui étaient leurs fournisseurs, quand ils ne se faisaient pas eux-mêmes producteurs

indirects, en faisant des tisseurs et filateurs des fournisseurs ‘à façon’, dans le cadre de contrats permanents de

production exclusive.

Les négociants ont alimenté la révolution industrielle des matières premières de base (coton, laine) ; les ar-

mateurs les ont transportées ainsi que les produits finis à l’export ; des négociants en charbon ont procuré le

combustible aux sociétés gazières (gaz de houille) et industrielles dans leur pays ou à l’export, notamment les

Britanniques ; la firme parisienne Worms est née de l’installation de dépôts de charbon dans les ports pour les

steamers (par exemple à Suez). L’industrie n’a pu vivre sans le grouillement des manutentionnaires, voitu-

riers, bateliers – qu’on songe au roman de B. Clavel Le seigneur du fleuve – qui géraient les flux de produits ;

les ports, avec leur fourmilière de portefaix, les canaux (avec la révolution des canaux en Angleterre, en

France, en Belgique, etc.), le canal de Suez lui-même (ouvert en 1869), ont été autant d’outils tertiaires qui ont

apporté à la révolution industrielle le lubrifiant nécessaire à un élargissement plus rapide des débouchés.

2

Au bout de la chaîne, les mutations de la distribution ont contribué à dilater la demande ; la diffusion des

magasins de ‘nouveautés’ (Cf. Balzac et Zola) et la révolution des ‘grands magasins’ (avec souvent un service

de vente par correspondance) ont stimulé la révolution textile, relayés par la presse et ses publicités. Les loisirs

eux-mêmes y ont contribué, car les bals ont soutenu l’élan de la mode, la presse (L’Echo de la mode), les ro-

mans et la scène ont pu diffuser des ‘modèles’ d’habillement propices à l’élargissement de la demande sociale

(notons simplement que Peugeot a commencé par fabriquer des baleines en métal pour crinolines…). Ira-t-on

jusqu’à prétendre que la consommation de bière dans les bars a ouvert d’immenses débouchés aux brasseurs,

qui se sont dotés des unités de fermentation en cuivre dont la fabrication a ouvert la voie à la révolution indus-

trielle en Angleterre à la fin du 18e siècle ? Enfin, l’organisation du mode de vie autour de l’urbanisation a elle

aussi établi des ponts entre tertiaire et secondaire : plomb pour les canalisations domestiques, fonte pour les

tuyaux d’adduction et d’évacuation des eaux, charbon pour l’éclairage au gaz ou pour le confort domestique,

matériaux pour les moyens de locomotion, etc.

Tout comme on avait insisté dans les années 1970 sur les liens entre agriculture et révolution industrielle, il

nous semble ainsi vain d’isoler celle-ci de l’économie tertiaire : cette dernière en a été partie prenante en lui

apportant des initiatives entrepreneuriales et des financements, en procurant le lubrifiant nécessaire à

l’expansion des flux, en dilatant ses débouchés.

B. Peut-on prétendre que le tertiaire a été le moteur d’un pan de la révolution industrielle ?

Parmi les ‘systèmes techniques’ qui ont structuré la première révolution industrielle, le ‘système des chemins

de fer’ a constitué l’un des leviers majeurs de l’expansion. En soi-même, l’économie ferroviaire en soi est forte

créatrice d’emplois (20 000 salariés en France en 1853, 550 000 en 1930, encore 280 000 en 1973) et participe

à la mise sur pied de la ‘grande entreprise’, de son mode de gestion (structuration et diffusion de l’autorité,

grilles de prix, évaluation des coûts de revient, etc.). Certes, cette branche tertiaire en déstabilise d’autres (le

transport de batellerie ou de voiturage, surtout) ; mais l’économie ferroviaire devient en quelques décennies

un énorme acteur de l’expansion en injectant d’énormes doses de lubrifiant dans les circuits industriels (ac-

célération de la diffusion du charbon, des matériaux lourds, etc.). Elle s’offre elle-même en débouché gigan-

tesque à l’industrie : locomotives et wagons, rails, bâtiments des gares et entrepôts, combustible-charbon – et

l’économie des travaux publics en est profondément stimulée (construction des voies, ponts, tunnels), la

diversification de la Société de construction des Batignolles (locomotives) vers les travaux publics en étant un

signe. Le chemin de fer participe à la restructuration de l’espace économique : quartiers des gares dans les

grandes villes, naissance de villes autour des gares (Saint-Pierre-des-Corps, etc.) ou autour des plates-formes

ferroviaires (gares de triage, nœuds ferroviaires, ateliers de maintenance), mise en valeur de territoires dans

les pays neufs ou émergents (transcontinentaux américains, Transsibérien, Pékin-Hankéou, Amérique latine) ou

dans les pays en cours de colonisation (réseaux africains, etc.).

L’économie ferroviaire se constitue en ‘système technique’ car, au-delà de son développement organique, ses

innovations et ses consommations intermédiaires (les productions que son fonctionnement nécessite) contri-

buent aux mutations de beaucoup de branches industrielles et au remodelage du mode de production et de

l’organisation du mode de vie, avec des prolongements jusqu’à la deuxième révolution industrielle (poursuite

de l’extension des réseaux, mise en place des chemins de fer d’intérêt local, boum des tramways).

C. Un appareil économique d’Etat s’est-il déjà constitué ?

Sans évoquer ici l’histoire de l’administration publique ni les fonctions régaliennes civiques, notons que des

embryons d’appareil économique d’Etat prennent corps. Il s’agit souvent de surveiller l’industrie (mines, car-

rières, machines à vapeur) et les transports, pour limiter les risques d’accidents. L’Etat gère l’économie des

concessions (chemins de fer, messageries postales, canaux, gaz) – mais, dans de nombreux pays, les collectivi-

tés locales assument une part importante de cette responsabilité (Allemagne, par exemple, avec les régies de

services publics) et assure la tutelle du domaine public et des équipements qui s’y ancrent (ports, etc.).

N’oublions pas le boum des services douaniers et fiscaux, pour prélever une part des sommes générées par les

flux commerciaux, et la force des services postaux et télégraphiques (44 000 salariés aux PTT français en 1886,

178 000 en 1936).

2. La deuxième révolution industrielle a-t-elle été marquée par l’hégémonie de

l’industrie sur le tertiaire ?

3

Il pourrait sembler que le tertiaire n’ait guère été un élément moteur de la deuxième révolution industrielle,

dominée par la grande industrie, la grande entreprise industrielle et les systèmes fordien et taylorien ; les capi-

taines d’industrie (comme les maîtres de forges) sont les vedettes de l’histoire économique de ces années

1880-1970. Parmi les cent premiers groupes (par le chiffre d’affaires) mondiaux en 1973, une seule société

tertiaire apparaît (le transporteur américain par car, Greyhound… De 1880 à 1920, la population active indus-

trielle reste en France supérieure à celle du tertiaire ; celle-ci ne l’emporte que légèrement dans les années

1920-1960, l’écart ne se creusant que dans les années 1970.

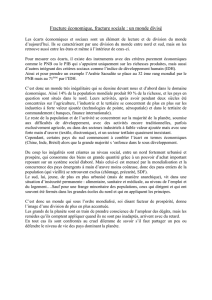

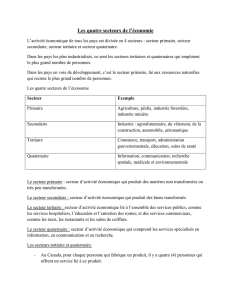

Situation de l’emploi en France (en milliers) (source :INSEE)

Hommes

Femmes

Industrie (avec bâti-

ment)

Services

Industrie (avec bâti-

ment)

Services

1896

3900

3137

2026

1806

1901

3960

3243

2099

1971

1906

4037

3376

2249

2057

1911

4266

3476

2258

2155

1921

4344

3471

2062

2378

1926

5065

3593

2102

2276

1931

5145

3833

2073

2494

1936

4266

3866

1686

2481

1949

4697

4022

1676

3162

1955

5002

4415

1638

3255

1962

5433

4959

1672

3643

1968

5873

5296

1716

4221

1974

6284

5940

2008

5038

1980

5846

6465

1896

5924

1985

5140

6627

1709

6569

1990

4985

7235

1622

7366

1996

4405

7495

1423

8089

A. Ne peut-on tenter de dévoiler un tertiaire caché ?

Or l’économie des services s’étend en fait de façon discrète : la grande organisation d’entreprise industrielle

se déploie par une croissance organique forte, qui implique un développement ‘en interne’ de beaucoup de

fonctions de gestion. Le remodelage des processus de production lui-même passe par la constitution de puis-

sants services d’ingénierie (bureaux d’organisation et méthodes, notamment, qui mettent en place la rationali-

sation du travail) ; la gestion de l’organisation exige l’extension des départements de gestion du personnel, de

la comptabilité, de la gestion des finances et des flux de trésorerie ; l’entretien des usines mobilise un ample

personnel ; le traitement des données rassemble d’immenses pools de dactylographes, comptables, employés

et techniciens des machines électrocomptables.

L’expression de cette croissance d’une économie des services en interne se cristallise dans le fameux organi-

gramme en râteau diffusé par le ‘management moderne’ aux Etats-Unis dès l’entre-deux-guerres – c’est l’une

des composantes du ‘sloanisme’, du nom de Sloane, le patron de General Motors qui met en place des pra-

tiques fines de gestion de la grande entreprise – avec des ‘directions fonctionnelles’ (finances, gestion du per-

sonnel, commercial, services généraux ou secrétariat général, etc.). Une énorme économie tertiaire se déve-

loppe donc ‘cachée’, faute de ‘l’externalisation’ ultérieure ; et on s’aperçoit de son ampleur précisément

quand cette externalisation se déploie puisque sont alors transférés d’énormes blocs de prestations de ser-

vices. On peut d’ailleurs penser que l’ampleur de ‘l’internalisation’ qui a prédominé pendant presque trois

quarts de siècle a faussé quelque peu les statistiques : une bonne part de la population active secondaire et du

PIB industriel est en fait assurée par des sous-ensembles qui seraient enregistrés dans le domaine du tertiaire à

partir des années 1980-1990. On estime parfois qu’un quart de la population active secondaire des années

1960-1970 assume des emplois et des métiers considérés plutôt à la fin du siècle comme tertiaires.

Un autre ‘tertiaire caché’ se tapit dans l’économie communiste. Là encore, le repli de l’organisation dévelop-

pée en URSS depuis le tournant des années 1930 et dans les autres pays communistes depuis la fin des années

1940 révèle l’ampleur de la prise en charge de nombreux services par les combinats ou les divers types

4

d’organismes industriels. En fait, ceux-ci prenaient en charge la couverture sociale et médicale de leurs sala-

riés, leurs loisirs et vacances, leur logement le plus souvent, leur approvisionnement en biens de consomma-

tion courante même par le biais de magasins d’entreprise. Bref, les statistiques industrielles là aussi recou-

vraient une ample économie tertiaire intégrée dans le système industriel, par le biais d’une sorte d’ ‘entreprise

providence’ – peu à peu disloquée depuis les années 1990.

B. Peut-on affirmer que le tertiaire commercial a été un levier du développement industriel

et agricole ?

Cela dit, l’industrie a encore plus sensiblement mobilisé de larges pans du tertiaire dans le cadre de son propre

développement. La fonction commerciale peut passer pour une excroissance de l’industrie et chaque branche

dispose de son propre type de base commerciale.

a. Le négoce n’a-t-il pas été le lubrifiant de la croissance industrielle ?

Les industries lourdes ou semi-lourdes (matériaux, biens d’équipement) s’appuient ainsi sur des réseaux de

négoce de gros (produits sidérurgiques, produits pour le bâtiment, produits chimiques, produits pétroliers,

etc.) qui sont souvent indépendants (comme Pinault Bois & Matériaux, lancé en 1963, l’ancêtre du groupe

Pinault actuel, PPR), bien que l’intégration verticale tente certains groupes (Mannesmann avec Klöckner, les

sidérurgistes lorrains avec Davum ou IMS, dans la métallurgie). Le monde agricole s’est doté lui aussi de struc-

tures de négoce. Des firmes capitalistes ont bâti des outils de distribution en gros des produits consommés par

les paysans (engrais, produits phytosanitaires, outils, etc.) ; mais ceux-ci, pour réduire les marges ainsi préle-

vées, ont souvent construit leurs propres outils, des coopératives d’achat locales (les coopératives Raiffeisen en

Allemagne, etc.) ou de plus en plus fédérées à l’échelle interrégionale.

Nombre d’industries ‘légères’ recourent elles aussi à des intermédiaires négociants. La pharmacie a vu émer-

ger des distributeurs de gros entre les industriels et les officines, gestionnaires de stocks et de la logistique –

soit des mutuelles dépendant des pharmaciens, soit des grossistes capitalistes. Beaucoup d’industries alimen-

taires dépendent d’agents, de grossistes assurant la distribution des grandes marques dans des régions ou dans

des pays étrangers, en particulier pour les boissons. Outre-mer, beaucoup de sociétés de négoce se sont fait les

spécialistes de tel ou tel marché, pour bien en maîtriser les risques ; des firmes sont devenues les clés des

ventes en Asie, notamment des britanniques en Inde et en Chine (avec Swire, Inchcape, Jardine & Matheson),

quelques françaises (Denis frères en Indochine, Olivier en Océanie) ; d’autres se sont affirmées en Afrique noire

(comme les françaises CFAO, SCOA, Optorg, ou nombre d’entreprises marseillaises ou bordelaises) ; ces socié-

tés se sont dotées de réseaux de distribution de gros et demi-gros et parfois de détail (les fameuses ‘factore-

ries’ en Afrique noire, transformées en boutiques à partir des années 1950-1960, cédées à des autochtones)

pour la vente des produits d’habillement, des biens d’équipement des ménages et du foyer, etc.

Les négociants (généralement d’une dimension régionale, dans le cadre de PME familiales) sont en contact

étroit avec les firmes industrielles consommatrices de sous-produits, peuvent anticiper sur la demande pour

faire remonter les informations, constituent des stocks qui procurent la souplesse nécessaire au bon fonc-

tionnement de l’économie : la fonction de négoce n’est pas une simple perception de péage sur les flux in-

ternes de l’économie, car elle constitue un facteur d’efficacité par la marge de manœuvre et l’élasticité

qu’elle apporte. L’absence de tels outils de négoce dans les pays communistes – plusieurs branches tertiaires

passant pour des intermédiaires parasitaires – a débouché sur une rigidité que n’ont jamais pu surmonter les

plus belles constructions statistiques de la planification, et les combinats ou les firmes ont dû souvent négocier

entre eux, dans le cadre d’une ‘économie grise’ (discrète), des accords de fourniture en gros des quantités,

qualités et délais nécessaires…

b. L’industrie ne s’est-elle pas dotée de machines à vendre ?

Les firmes, industrielles ou non, structurent un appareil commercial ramifié, pour vendre leurs produits ; en

direct, elles peuvent posséder leurs réseaux (succursales pour l’automobile) ; mais généralement elles pas-

sent par des réseaux indépendants, ceux des concessionnaires pour l’automobile par exemple, ou tout sim-

plement la distribution de détail. L’économie des services tertiaires est donc la clé de l’accès au marché – ce

que comprend d’ailleurs Citroën lorsqu’il lance en France le concept des ‘stations services’ dans les années

1920. Les mutations de la distribution – analysées plus bas – s’accompagnent cependant d’un investissement

désormais essentiel chez les industriels, la promotion de marques. Beaucoup se dotent en effet de marques

représentatives de leurs qualités spécifiques (exemple : l’automobile, l’alimentation, etc.) et les promeuvent.

5

Le monde agricole lui aussi sécrète une économie tertiaire importante : classiquement, le négoce du vin (no-

tamment en Bourgogne et en Bordelais) et des alcools est le débouché clé des viticulteurs – ceux-ci lui ajoutant

des coopératives de stockage et d’assemblage pour écrêter quelque peu les sautes du marché. Les paysans

lancent de fortes coopératives de commercialisation, qui regroupent la production des adhérents afin de re-

cueillir une plus grande part de la plus-value : les producteurs de céréales ou de fruits et légumes, par exemple

– sans parler ici des coopératives qui transforment les produits avant de les commercialiser (comme dans le

sucre ou les produits laitiers), riches elles aussi de marques de distribution.

Cette floraison des marques explique l’émergence des compagnies spécialistes en communication publici-

taire dès l’entre-deux-guerres, et l’affirmation de groupes de communication commerciale à partir des an-

nées 1950 (Havas ou Publicis en France, Ogilvy, Saatchi & Saatchi, dans les pays anglo-saxons, Dentsu au Japon,

etc.). Les médias deviennent aussi des ‘supports’ publicitaires, d’abord la presse magazine et la grande presse

dite ‘populaire’, dont les recettes évoluent au gré des oscillations conjoncturelles ; la radio dite commerciale

triomphe (en France, RTL et Europe 1) avant le boum de la télévision : les fameux ‘soap operas’ tirent leur nom

des réclames faites dans les pauses de ces séries télévisées par les industriels de la propreté (du corps ou du

foyer), les ‘lessiviers’, parmi les plus gros consommateurs d’écrans publicitaires. Les publicitaires deviennent de

plus en plus des ‘agences conseils’, maîtrisant toute la gamme des outils de communication, tant commerciale

qu’institutionnelle (pour la promotion de la firme elle-même, la construction de son image de marque, l’une

des spécialités du leader américain de ce type de communication, Buston Marsteller).

Avant (aux Etats-Unis) et surtout (notamment en Europe) après la Seconde Guerre mondiale, le management

commercial incorpore la fonction du marketing : des agences conseils se constituent pour mobiliser des mé-

thodes d’évaluation du potentiel du marché ou de ses réactions, mener des enquêtes auprès des consomma-

teurs, etc., en complément des services marketing mis en place en interne par les firmes.

Globalement, l’intensification de la croissance de la deuxième révolution industrielle dépend de plus en plus

des prestations de services assurées par des fournisseurs qui nourrissent l’extension de l’économie tertiaire.

Celle-ci affirme nettement sa mission de relais de l’industrie auprès des acheteurs en semi-gros ou en détail.

c. La croissance industrielle n’a-t-elle pas dépendu de robustes machines à transporter ?

Cette fonction de relais est assumée enfin par l’économie des transports, largement dépendante de

l’évolution de la division nationale et internationale du travail industriel. L’accentuation de

l’internationalisation de l’offre de matériaux et produits de base a relancé l’économie portuaire ; certes, des

ports se sont effondrés quand leur hinterland a subi de rudes mouvements de désindustrialisation (Liverpool,

Rouen ou Bordeaux, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale). Mais de nombreux ports deviennent

encore plus des plates-formes d’importation des minerais d’outre-mer (d’où la sidérurgie sur l’eau) et des hy-

drocarbures (raffineries de pétrole, centrales thermiques, usines pétrochimiques, etc.). La mondialisation crois-

sante des exportations des sociétés multinationales explique la multiplication des ‘usines-tournevis’ dans les

plates formes portuaires (Ford à Anvers, etc.). Pendant les périodes de prospérité, l’économie des services

portuaires connaît une forte expansion, avec ses nœuds d’échanges ferroviaires et routiers, ses dockers, ses

installations de manutention et de stockage, etc.) ; la révolution du conteneur, au milieu des années 1960, y

contribue, d’autant plus qu’elle accompagne la percée des produits asiatiques (japonais d’abord) sur les mar-

chés occidentaux. Le boum des cargos et des pétroliers stimule celui des prestations de services : armement

maritime, approvisionnement des navires (acconage), douanes, transitaires, etc. Les ports prospères (Rotter-

dam, etc.) deviennent des pôles tertiaires riches en offre d’emplois et en gains en commissions sur tous les flux,

dans le sillage de la deuxième révolution industrielle.

Tout aussi classiquement, l’apogée du fret ferroviaire se situe dans les années 1900-1920 puis dans les années

1950-1960 (en France, encore les deux tiers des flux de marchandises alors). Les gares de triage géantes sont

un symbole de l’expansion (Villeneuve-Saint-Georges, par exemple en France), et les firmes de transport ferro-

viaire sont des outils clés de l’expansion ; certes improvisée pendant la dépression des années 1930, la nationa-

lisation de la SNCF se métamorphose en symbole de la renaissance nationale française dans les années 1950-

1960, à coups d’investissements (comme sur la ligne entre le Nord et l’Est du pays) ; le ‘Rhin de fer’ joignant les

ports maritimes aux régions industrielles de la Rhénanie industrielle est l’artère clé de l’Allemagne – et l’essor

de l’Oural et de la Sibérie occidentale s’appuie sur la mise sur pied de lignes ferroviaires, en relais du mouve-

ment connu par l’Ukraine dès la fin du 19e siècle.

Une économie tertiaire ‘classique’ poursuit donc son expansion au 20e siècle : elle est portée par l’élan de la

deuxième révolution industrielle, mais elle en est un lubrifiant essentiel, tant par la souplesse qu’elle lui

apporte dans la diffusion et l’échange des produits que par les prestations de transport et d’entreposage. La

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%