interpretes mediateurs culturels

QUELLE EST LA PERCEPTION

DES “INTERPRETES MEDIATEURS CULTURELS”

DE LEUR ROLE ET COMPETENCES ?

Aline GOHARD – RADENKOVIC,

avec la collaboration de

Mirela BERA. VUISTINER et de Drita VESHI

La définition du rôle de «l’interprète médiateur culturel» est l’objet de débats actuels

tant au niveau fédéral qu’au niveau de la toute nouvelle Association suisse des

interprètes médiateurs culturels fondée sur le modèle de l’European Association of

Babelea

1

, dans un pays qui se trouve au coeur du dispositif européen d’accueil des

réfugiés de guerre ces quinze dernières années. Ces populations en exil proviennent

principalement du Rwanda, du Burundi, de la Somalie, de l’Angola, du Sri-Lanka, de la

Turquie (kurde), de la Bosnie, et plus récemment du Kosovo

2

. L’émergence de cette

nouvelle catégorie d’acteurs professionnels est indissociable d’une conjoncture

politique internationale avec l’afflux de réfugiés de guerre et de ses immigrés

économiques d’une part et d’une mission politique à visées humanitaires que s’est

donnée la Confédération helvétique, d’autre part. Les interprètes médiateurs culturels,

dont la dénomination varie d’un canton à un autre, d’un organisme à un autre et d’un

pays à un autre

3

, sont fréquemment sollicités par les services sociaux, la police des

étrangers, les services hospitaliers ainsi que par les milieux éducatifs et médico-

pédagogiques. Paradoxalement ces interprètes n’ont pas encore acquis de légitimité

professionnelle ni de pleine reconnaissance statutaire, alors qu’ils ont joué et jouent un

rôle majeur dans l’intégration sociale et culturelle des immigrés. Yvan Leanza et

Philippe Klein (2000) déplorent l’absence d’une définition concertée du rôle de

l’interprète avec les professionnels - ici du domaine médical - : “Un aspect qui nous

1

C’est à l’occasion de la 1ère Conférence sur « l’Interprétariat social communautaire », qui a eu lieu à

Vienne (Autriche) en novembre 1999, qu’a été officialisée la création de cette association européenne

dénommée « Babelea ». Cf. Actes du Congrès dans les références bibliographiques.

2

Toutes les données concernant les flux migratoires en Suisse et les informations relatives aux les

politiques d’asile et d’immigration en vigueur et mises en œuvre par l’Office fédéral des réfugiés à

Berne, sont regroupées, analysées et commentées dans le Journal d’information du Forum suisse pour

l’études des migrations en deux langues: Info FSM / SFM Info.

3

Dans le seul volume, cité plus haut, des Actes de la 1ère Conférence de Babelea, (Vienne, nov. 1999),

nous avons déjà repéré les dénominations suivantes : « interprète communautaire » (calqué sur le terme

anglo-saxon « Community Interpretor »), « médiateur linguistique professionnel », « interprète en milieu

social », « interprète en milieu professionnel », « interprète social »… pour ne citer que celles-là. Nous

retenons pour notre article la dénomination la plus fréquemment utilisée en Suisse francophone.

paraît incontournable dans une formation à la relation interculturelle est

l’apprentissage du travail avec un interprète. Or, l’introduction de la présence d’un

tiers ne va jamais de soi. Dans un récent rapport sur l’utilisation d’interprètes dans le

réseau médical suisse, Weiss et Stuker (1998) relèvent l’utilisation trop rare de ces

professionnels et leur statut souvent déprécié au sein des institutions”.

Si les différents organismes suisses font spontanément appel aux services de ces

personnes, c’est en raison de leur double appartenance linguistique et culturelle. En

effet, ayant vécu elles-mêmes l’exil et installées depuis un certain temps en Suisse, elles

sont supposées non seulement maîtriser la langue française mais aussi bien connaître la

société d’accueil. Par ailleurs, étant issues du même pays, partageant la même langue

que les réfugiés, elles sont supposées comprendre leurs compatriotes et leur culture de

référence. Y. Leanza et P. Klein (art. cit., 2000) soulignent ce dépassement du simple

rôle de traducteur entre culture du client et culture du professionnel: “Le deuxième

aspect concernant l’utilisation d’un interprète s’articule autour de la fonction que l’on

désire qu’il joue. Habituellement, l’interprète est appelé à traduire de manière plus

large que le mot à mot (Métraux & Alvir, 1995). Ainsi, en plus du sens des mots, il

s’agit également de traduire ou transmettre le vécu, la part émotionnelle, certains

préconisent une fonction encore plus importante pour l’interprète. Ainsi, Nathan (1986;

1994) et Métraux et Alvir (1995) insistent sur le fait que celui-ci est également un

médiateur culturel, c’est-à-dire qu’il apporte des éclairages sur les représentations

culturelles inconnues du professionnel”. Mais rien ne prouve que ces interprètes perçus

comme “médiateurs culturels” maîtrisent le décodage de ces «représentations

culturelles» et soient psychologiquement préparés aux situations de médiation et de

négociation, souvent difficiles et parfois conflictuelles, auxquelles ils peuvent être

confrontés dans leurs activités d’interprétariat dans des milieux institutionnels très

différents et des situations interculturelles diversifiées.

Deux d’entre nous ont eu une expérience directe d’interprétariat auprès de leurs

(ex)compatriotes tandis que la troisième a été intervenante dans une formation

organisée par la Croix-Rouge genevoise: la diversité de ces expériences et de ces

échanges ont amené les trois auteurs à s’interroger sur les parcours de ces «interprètes

médiateurs culturels» et sur le rôle qu’ils sont amenés à jouer comme «intermédiaire»

entre deux systèmes de référence, le plus souvent dans un contexte d’urgence ou de

crise. Jusqu’à maintenant les «spécialistes de l’interculturalité» (universitaires et

professionnels

4

) ont tenté de définir les attributions et les compétences nécessaires à

l’interprète médiateur culturel: un certain nombre de formations ont été confiées, ces

dernières années, par l’Office fédéral des réfugiés à Berne à des organismes privés (ex.

Appartenances) et à des associations caritatives (ex. Caritas, la Croix-Rouge, Mondial

contacts, etc.). L’objectif de notre enquête est de comprendre, à travers des témoignages

de vie, en quoi et comment l’expérience d’exil et d’intégration de nos interlocuteurs a

contribué à l’élaboration de leur propre conception et propres stratégies de médiation

interculturelle dans les situations d’interprétariat.

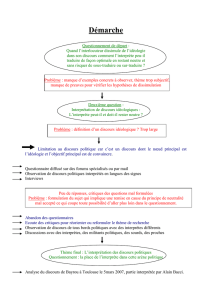

I. Choix de la méthodologie d’analyse

1. Une approche socio-ethnologique et raisons de ce choix

Au départ nous avions l’intention de mener des interviews avec des questions semi-

ouvertes mais ce type d’entretiens guidés nous a paru très vite réducteur. C’est la

complexité même de la problématique qui nous a dicté une autre démarche: à savoir

privilégier l’écoute de récits de vie en recueillant le témoignage des interprètes eux-

mêmes. Pourquoi une approche socio-ethnologique du récit de vie? Nous nous

appuyons sur la définition de Daniel Bertaux (1997): “Dans l’enquête socio-

ethnologique, les données remplissent de tout autres fonctions {que l’enquête

quantitative}. (…); elles donnent à voir comment “fonctionne” un monde social ou une

situation sociale. Cette fonction descriptive est essentielle et conduit vers ce que

l’ethnologue Clifford Geertz

5

appelle thick description, une description en profondeur

de l’objet social qui prend en compte ses configurations internes de rapports sociaux,

ses rapports de pouvoir, ses tensions, ses processus de reproduction permanente, ses

dynamiques de transformation”. Or les récits de migration et d’exil sont par excellence

porteurs de ces processus de tensions entre deux contextes socioculturels différents, de

cette dynamique entre des appartenances passées et présentes vécues sur le mode de la

rupture, du deuil, du changement et de la reconstruction. D. Bertaux (op. cit.) emploie la

métaphore suivante: “Les récits de vie raconte l’histoire d’une vie, il est structuré

autour d’une succession temporelle d’évènements et de situations qui en résultent: cette

suite constitue en quelque sorte la colonne vertébrale”. Et cette ligne de vie, ajoute-t-il,

4

On voudrait ici signaler l’excellent ouvrage intitulé: Interprétariat et médiation culturelle dans le

système des soins, (Rapport de base), de Regula Weiss et Rachel Stuker (1998 ; cf. références

bibliographiques) qui est la première étude sérieuse et poussée menée sur le rôle et les compétences des

interprètes médiateurs culturels dans les domaines médical et hospitalier.

5

Tiré de son ouvrage intitulé : Savoir local, savoir global (1986). Cf. Références bibliographiques

n’est pas une ligne droite, harmonieuse, mais une trajectoire ballottée au gré de forces

collectives qui réorientent le parcours de façon imprévue et généralement incontrôlable

(ex. guerre, révolution, coup d’Etat, crise économique grave, épidémie, déclin d’une

région, etc.). La plupart des lignes de vie sont donc “brisées” (Bertaux, 1986). Ce

phénomène de reconstruction a posteriori d’une cohérence est désigné par le terme de

“lissage de la trajectoire biographique” (Bertaux, op. cit.) ou encore d’“illusion

biographique” (Bourdieu, 1986).

Les modes de restitution des moments ou étapes clés - ou que le narrateur juge clés - de

sa vie et de son exil sont pour nous des indices importants. Mais récit de vie et réalité ne

coïncident pas forcément: il s’agit de la restitution d’une trajectoire, de plus racontée

dans la langue du pays d’accueil. Or, toute restitution est une réinterprétation du passé

par rapport au présent et comporte également ses oublis, ses omissions, ses non-dits, ses

propres interdits que D. Bertaux désigne par “zones blanches” (1997). Tout ce “non dit”

et ce “dit” mais aussi ce “trop dit” (par des retours incessants aux mêmes événements et

aux mêmes termes) ont leur raison objective dans la narration qui, ne l’oublions pas, se

déroule dans une relation dialogique (interviewer – interviewé). La densité de ce capital

d’expérience biographique (Bertaux, op. cit.) et l’intensité de la souffrance exprimée

dans ces récits d’exil étaient telles qu’il nous a fallu les écouter à plusieurs reprises pour

prendre une distance et être en mesure de mener à bien notre analyse.

2- Méthode d’interview : principes et corpus

Un contrat oral (sorte de pacte) a été passé avec chacun de nos interlocuteurs en

expliquant en amont les grandes lignes de notre démarche en vue de précentrer

l’entretien qui va jouer, il est vrai, un rôle de filtre dans le récit. Nous avons privilégié

l’écoute du narrateur, si possible, sans l’interrompre. Nous nous sommes permis

quelques interventions ponctuelles mais minimales dans le cas où notre interlocuteur

aurait oublié l’une des lignes directrices de notre contrat de départ (ou processus de

recentrage). Nous n’avons pas imposé de limite de temps au récit, enregistré sur

cassette-audio avec l’accord préalable de notre interlocuteur, et accompagné d’une prise

de notes simultanée. Enfin nous nous sommes donné la possibilité de rencontrer à

nouveau la personne, si nécessaire. Les entretiens enregistrés ont duré entre une heure et

deux heures en moyenne. Ils ont été complétés par des échanges informels hors micro.

Les orientations de l’entretien biographique proposées à nos interviewés étaient les

suivantes:

- racontez votre vie avant votre départ de votre pays, les raisons de votre exil et votre

exil même;

- racontez les étapes de votre installation, de votre intégration en Suisse; comment

êtes-vous devenu interprète médiateur culturel et pourquoi?;

- quelle est votre perception du rôle et des compétences d’un interprète médiateur

culturel à partir de vos expériences dans cette fonction ?

Nous avons contacté par téléphone une dizaine de personnes

6

mais la moitié seulement

a répondu favorablement à notre demande. Nous avons recueilli les témoignages de cinq

femmes, soit : une Croate de Bosnie (C1); une Péruvienne (P2); une Burundaise (B3);

une Albanaise du Kosovo (K4); une Somalienne (S5). Notre critère de base était simple:

les personnes que nous souhaitions interviewer devaient être de provenances différentes.

Mais la composition finale de notre corpus dépendait de leur décision. On peut déjà

remarquer une forte présence de représentants du sexe féminin et l’absence totale du

sexe masculin

7

ce qui correspond à la réalité de la fonction en Suisse: soit une majorité

écrasante de femmes. Dans ce sens, notre corpus est représentatif. Nos interlocutrices

partagent un autre point commun: toutes ont eu une expérience diversifiée et fréquente

de l’interprétariat. Elles se sont toutes exprimées en français sauf l’une d’entre elles

(K4) qui a terminé l’entretien dans sa langue maternelle tant l’émotion était forte. On

peut expliquer cette difficulté à maîtriser l’expression en langue étrangère (que pourtant

elle a enseignée) du fait de la proximité de ce vécu dans le temps, soit environ cinq ans,

tandis que nos quatre autres interlocutrices sont en Suisse depuis dix à quinze ans.

II. Analyse et interprétation des récits-témoignages

Plutôt que d’avoir des hypothèses préconstruites, que nous souhaiterions vérifier par

l’analyse comparée des témoignages, nous avons construit nos interprétations au fur et à

mesure de l’écoute de ces voix qui nous guident dans notre analyse: l’objectif de notre

étude sera donc de repérer les récurrences à travers les récits, car aussi différentes que

soient ces histoires individuelles, nous partons du postulat qu’elles n’en partagent pas

moins un même lieu de rencontre: celui de l’interprétation et de la médiation à travers le

prisme de l’exil.

6

Ce sont Mirela Bera-Vuistiner et Drita Veshi, qui, de par leur fonction d’interprète médiatrice culturelle,

avaient les coordonnées de ces personnes pour avoir suivi ou encadré des séminaires de formation avec

lesquelles elles sont alors entrées en contact. Nous ne connaissions de nos narratrices ni leur itinéraire, ni

leur situation présente avant l’entretien biographique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%