Les protéines plasmatiques

1

Biochimie clinique : Chapitre 8, exploration des lipides plasmatiques

EXPLORATION DES LIPIDES PLASMATIQUES

1. Données physiologiques :

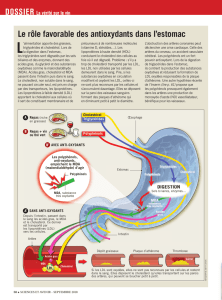

1.1. Digestion et absorption intestinales des lipides :

Les lipides les plus abondants dans l’alimentation sont les triglycérides (TG) mais on ingère aussi du

cholestérol et des phospholipides (PL).

L’acide linoléique, qui entre dans la composition de la lécithine, est un acide gras essentiel (le foie ne

peut le synthétiser).

L'intestin grêle est l'unique site de digestion des lipides et le pancréas est la seule source d'enzymes

lipolytiques (lipases).

1) Hydrolyse :

Les TG sont hydrolysés par des lipases (surtout la lipase pancréatique) :

Le glycérol traverse librement la membrane apicale des entérocytes. Les MG et AG s'associent aux

sels biliaires et forment des micelles, complexes d'une grosseur de 0,005 à 0,01 µm capables de

traverser la membrane apicale. A l'intérieur de l'entérocyte se forment des chylomicrons

(association de sels biliaires, glycérol et AG). Ces derniers traversent la membrane basale et passent

dans la circulation lymphatique puis sanguine. Une partie des sels biliaires est réabsorbée par la veine

porte et revient dans le foie (cycle entéro-hépatique).

2

Biochimie clinique : Chapitre 8, exploration des lipides plasmatiques

Les estérases pancréatiques hydrolysent les esters du cholestérol et les phosphatidylcholines.

2) Traversée de la muqueuse intestinale :

L'absorption des lipides se fait donc de façon entièrement passive (pas de transporteur

membranaire) grâce à l'action des sels biliaires.

La majeure partie des produits d’absorption des lipides sont transportés dans la lymphe sous forme

de chylomicrons. Les lipides des chylomicrons finissent par être dégradés par des enzymes

plasmatiques, les acides gras et le glycérol qui en résultent sont captés par les cellules où ils sont

transformés de diverses façons.

Ce sont surtout le foie et les tissus adipeux qui régissent l’utilisation des triglycérides et du

cholestérol.

Ils sont essentiels pour plusieurs raisons :

- ils aident l’organisme à absorber les vitamines liposolubles.

- les triglycérides constituent le principal combustible des hépatocytes et du muscle

squelettique. Le rendement énergétique de leur catabolisme est le double de celui de la dégradation

du glucose ou des protéines.

- les phospholipides entrent dans la composition de la gaine de myéline et de toutes les

membranes cellulaires.

- le cholestérol est un élément structural de base des membranes cellulaires, des sels biliaires,

des hormones stéroïdes (testostérone, œstrogène) et d’autres molécules fonctionnelles essentielles.

3

Biochimie clinique : Chapitre 8, exploration des lipides plasmatiques

1.2. Rappels sur la structure et le métabolisme des

lipoprotéines :

1.2.1. Structure :

Constituées d’un noyau-cœur hydrophobe, contenant triacylglycérols (TAG) et des esters de

cholestérol (CE) et d’une surface amphipatique renfermant des lipides polaires (CL – PL) et des

apolipoprotéines.

4

Biochimie clinique : Chapitre 8, exploration des lipides plasmatiques

1) Lipoprotéines :

Les lipides étant hydrophobes, leur transport plasmatique ne peut se faire que sous forme

d'assemblages moléculaires appelés lipoprotéines. Celles-ci comportent une zone centrale hydrophobe

composée de cholestérol estérifié et de triglycérides, entourée d'une couronne hydrophile de

cholestérol libre, de phospholipides et d'apolipoprotéines.

Par ordre de densité croissante et de taille décroissante, l'ultracentrifugation permet de

différencier :

- les chylomicrons

- les VLDL (lipoprotéines de très basse densité) riches en TG

- les LDL (lipoprotéines de basse densité)

- les HDL (lipoprotéines de haute densité) riches en C.

2) Les principales apoprotéines et leur fonction :

Les apolipoprotéines représentent la "partie intelligente" de la lipoprotéine. Elles jouent un rôle de

structure, mais interviennent également de façon déterminante dans les interactions lipoprotéine

récepteur et la régulation des enzymes du métabolisme des lipoprotéines.

- Apo A I : structure des HDL

activateur de la LCAT (lécithine cholestérol acyl transférase)

- Apo A II : structure des HDL

- Apo B 100 : structure des VLDL et LDL

interaction avec le récepteur B/E

- Apo B 48 : structure des chylomicrons

- Apo C II : cofacteur de la LPL (lipoprotéine lipase)

- Apo C III : inhibiteur de la LPL activée

- Apo E : captation des remnants des lipoprotéines riches en triglycérides.

3) Acides gras libres :

Malgré leur très faible concentration, ils jouent un rôle énergétique considérable car leur vitesse de

renouvellement est rapide (2 minutes environ). Ils sont libérés par le tissu adipeux sous l'effet des

hormones lipolytiques, circulent liés à l'albumine et sont captés par de nombreux tissus pour y être

oxydés ou remis en circulation par le foie sous forme de VLDL.

1.2.2. Métabolisme :

Les lipoprotéines représentent les formes de transport des lipides plasmatiques, fournissant aux

organes et tissus les acides gras (par hydrolyse des triglycérides qu'elles véhiculent) et le

cholestérol nécessaire à la synthèse membranaire et aux productions d'hormones stéroïdes et de sels

biliaires.

1) Le transport des lipides exogènes est assuré par les chylomicrons :

Les chylomicrons sont formés dans les cellules de la muqueuse duodénale et jéjunale et sont composés

à près de 90 % de triglycérides resynthétisés dans les entérocytes. D'abord véhiculés par la

circulation lymphatique, ils passent ensuite dans la circulation générale où ils entrent en contact avec

d'autres lipoprotéines qui leur cèdent de l'apolipoprotéine C et E. Ils sont rapidement hydrolysés

sous l'effet de la lipoprotéine lipase de l'endothélium vasculaire qui les transforme en remnants de

taille plus petite. 80 % des acides gras résultant de l'hydrolyse des triglycérides des chylomicrons

5

Biochimie clinique : Chapitre 8, exploration des lipides plasmatiques

sont captés par les tissus adipeux et musculaire. Les remnants quant à eux sont principalement captés

par le foie grâce à un récepteur peptidique LRP.

2) Le transport des lipides endogènes :

Les triglycérides synthétisés par le foie passent dans la circulation sous forme de VLDL natives qui

sont progressivement transformées par des interactions avec d'autres lipoprotéines et par l'action

de la lipoprotéine lipase qui les appauvrit en triglycérides pour en faire des VLDL-remnants ou IDL

(lipoprotéines de densité intermédiaire). Au cours de cette dégradation, l'apolipoprotéine B n'est pas

échangée, les apolipoprotéines C, E, le cholestérol libre et estérifié ainsi que les phospholipides sont

libérés en partie ou sont transférés à d'autres lipoprotéines, en particulier les HDL. Les IDL sont en

partie dégradées, en partie transformées en LDL grâce à la lipase hépatique.

Les LDL transportent 65 à 70 % du cholestérol et sont caractérisées par la présence

d'apolipoprotéine B 100. Cette dernière est reconnue par un récepteur spécifique, surtout présent au

niveau hépatique (70 % de tous les récepteurs des LDL) qui permet leur internalisation. La lyse

lysosomiale du complexe insuline-récepteur conduit à une augmentation du cholestérol intracellulaire

qui a trois conséquences principales :

1° une répression de l'HMG CoA réductase (3-hydroxy-3-méthyl-glutaryl CoA réductase), enzyme-clé

de la synthèse du cholestérol.

2° une activation de l'ACAT (acyl-CoA-cholestérol-acyl-transférase) qui permet le stockage du

cholestérol sous forme d'esters.

3° une inhibition de la synthèse de nouveaux récepteurs limitant l'entrée du cholestérol dans la

cellule.

Il existe ainsi une régulation de l'apport de cholestérol aux cellules.

Lorsque cette voie catabolique normale des LDL est déficiente, la durée de résidence prolongée des

LDL dans le plasma conduit à diverses transformations : oxydation, glycation, acétylation. Ces LDL

transformées sont reconnues par un autre récepteur spécifique situé au niveau des macrophages

(scavenger receptor). A la différence de la voie normale, celle-ci n'est pas régulée, l'accumulation du

cholestérol estérifié dans le macrophage conduisant à la formation de cellules spumeuses.

3) Système de retour :

Il repose essentiellement sur les HDL synthétisées par l'intestin et le foie sous forme d'HDL natives

de forme discoïdale ou provenant directement du catabolisme des VLDL et des chylomicrons dans la

circulation périphérique. Dans la circulation, les HDL s'enrichissent en apolipoprotéines A provenant

des chylomicrons et en cholestérol libre provenant des membranes cellulaires. Ce cholestérol est

estérifié sous l'effet de la LCAT (lécithine cholestérol acyl transférase) et migre au centre de la

particule HDL qui prend une forme sphérique, et dont l'apolipoprotéine E est transférée sur les VLDL

Ces petites HDL sphériques sont appelées HDL3. Elles sont transformées grâce à l'action de la

lipoprotéine lipase et de la LCAT en HDL2 plus riches en triglycérides et plus volumineuses. Ces HDL2

sont physiologiquement les plus importantes car leur taux est corrélé négativement avec la morbidité

et la mortalité coronarienne. Les HDL2 chargées en cholestérol estérifié sont captées par le foie

pour y être métabolisées. Elles peuvent également être retransformées en HDL3 sous l'effet de la

lipase hépatique.

Les HDL jouent ainsi un rôle essentiel dans le métabolisme des lipoprotéines en intervenant :

- dans l'épuration des lipoprotéines riches en triglycérides par la fourniture d'apolipoprotéine C2

nécessaire à l'activation de la lipoprotéine lipase

- dans l'estérification du cholestérol grâce à l'action de la LCAT

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%