Les variétés résistantes à des insectes nuisibles

1

Les variétés résistantes à des insectes nuisibles

Les variétés de maïs résistantes à la pyrale et la sécurité

sanitaire

Gérard PASCAL

Directeur de recherche honoraire, INRA

Je vais sans doute répéter un message que vous avez souvent entendu mais il n’est pas inutile

de rappeler certaines choses que beaucoup de participants à des débats sociaux et politiques

semblent encore ignorer.

L’approche toxicologique de l’alimentation est née dans les années 1950, au niveau de

l’OMS. Elle est attribuable en particulier au Professeur René Truhaut, titulaire à l’époque de

la chaire de toxicologie à la Faculté de Pharmacie de l’Observatoire. Cette méthodologie a été

sans cesse améliorée depuis. Elle s’applique à des molécules chimiquement définies pour

lesquelles l’exposition du consommateur – humain ou animal – est faible. Les additifs

alimentaires ont servi de base à la construction de cette méthode, qui a été ensuite étendue aux

contaminants, aux arômes, aux matériaux en contact avec les aliments, aux auxiliaires

technologiques et à toute substance pour laquelle l’exposition du consommateur est faible.

Mais, au contraire, aucun des aliments que nous consommons aujourd’hui n’a fait l’objet

d’une évaluation du point de vue de la sécurité sanitaire à quelques rares exceptions près :

- les aliments irradiés (depuis une trentaine d’années) ;

- les aliments cuits ou réchauffés dans les fours à micro-ondes (au début des années 1990), qui

ont fait l’objet de quelques expérimentations seulement, alors que des millions de fours à

micro-ondes avaient été vendus sans qu’aucune étude n’ait été réalisée ;

- les fruits et légumes, qui ont fait eux aussi l’objet de quelques rares études.

Les aliments consommés aujourd’hui bénéficient d’une « history of safe use ». Un récent

article de la revue Food and Chemical Toxicology (décembre 2007) dresse un bilan de

l’application de ce concept. La notion de sûreté alimentaire correspond aussi au concept

GRAS (generally recognised as safe) né et appliqué aux Etats-Unis. Nous savons en fait

simplement que nos aliments courants ne sont pas des toxiques violents : mais les études

épidémiologiques qui étudient les effets à plus ou moins long terme de la consommation d’un

aliment sur la santé sont cependant peu nombreuses et apportent peu d’informations sur une

relation causale. Si nous savions tout des effets à long terme des aliments, nous éviterions

depuis longtemps de gaspiller des fonds en recherches en nutrition humaine.

La méthodologie toxicologique intègre deux aspects : le degré d’exposition – très faible mais

pour autant très variable entre les substances étudiées – et la structure chimique des molécules

: nous tentons d’établir un rapport entre la structure et l’activité toxique en même temps que

nous prenons en compte le degré d’exposition. La batterie de tests est complète si la structure

est inquiétante et l’exposition assez élevée et elle peut être simplifiée si l’exposition du

2

consommateur est faible, et l’on peut même appliquer le concept de « seuil de préoccupation

toxicologique » lorsque l’exposition est située en deçà d’un certain seuil : les tests nécessaires

sont alors très allégés. Cela permet d’économiser des moyens et des vies animales lors de la

phase expérimentale. Tous les laboratoires d’expertise du monde ne suffiraient pas si nous

devions évaluer toutes les substances auxquelles nous sommes exposés avec toute la batterie

de tests toxicologiques et nous devons donc établir des priorités.

La plupart des tests in vivo sont standardisés et les lignes directrices de l’OCDE relatives à ces

protocoles sont acceptées au plan international. Les résultats ne peuvent être pris en compte

que si ces règles sont respectées. En outre, les laboratoires réalisant les essais doivent

respecter les bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et être placés sous assurance qualité. Il

existe peu de laboratoires publics en France remplissant ces conditions. Je mets en garde les

parlementaires sur le risque de distribuer une partie des fonds publics (les 45 millions d’euros)

à des laboratoires qui n’ont ni la compétence, ni les installations qui leur permettront de faire

reconnaître leurs résultats sur le plan international.

Nous pratiquons des tests à 28 jours conditionnant les conditions de l’étude à 90 jours chez les

rongeurs et qui identifient les tissus et organes cibles de la substance. Si une étude à plus long

terme s’impose du fait de résultats inquiétants constatés à court ou moyen terme, les doses

employées devront alors être inférieures à la dose toxique. En particulier, si la toxicité est

manifeste, les résultats des études de cancérogenèse ne seront pas interprétables.

S’agissant d’expositions faibles, les doses choisies pour l’expérimentation sont toujours très

largement supérieures à l’exposition humaine (jusqu’à 100 000 fois) de façon à pouvoir fixer

des coefficients de sécurité ou d’incertitude dans le cadre de la gestion du risque. Ces

coefficients sont d’au moins 100 mais peuvent être supérieurs. Nous définissons ensuite une

dose journalière acceptable (DJA) – dans le cas des additifs alimentaires, par exemple – une

dose journalière tolérable (DJT) – dans le cas des contaminants – ou nous émettons une

recommandation ALARA (as low as reasonably achievable) dans le cas des substances

contaminantes cancérogènes génotoxiques. Dans ce dernier cas, nous proposons aujourd’hui

de fixer des marges de sécurité (margin of exposure) qui permettront aux gestionnaires de

risques de définir des priorités : tous les risques ne peuvent pas être gérés de la même façon et

les décisions doivent par conséquent être prises en fonction des niveaux comparés de risque.

Nous ne pouvons pas disposer de marges de sécurité de ce type pour les aliments. Nous ne

pouvons pas nourrir des rats avec plus de 50 % de maïs. Ainsi, si l’on compare l’exposition de

ces rats à des Mexicains gros consommateurs de maïs, la marge de sécurité sera faible. C’est

la raison pour laquelle la sécurité sanitaire de la majorité de nos aliments n’a jamais été

testée : les méthodes applicables pour des molécules chimiquement identifiées ne le sont pas

pour des aliments. J’ai tenté d’expliquer cela à plusieurs reprises à certains de mes collègues

de la commission du génie biomoléculaire, sans succès malheureusement.

L’évaluation du MON 810 ou du MON 863 pose les mêmes types de questions. Ces plantes

présentent des différences intentionnelles par rapport aux plantes non modifiées : elles

résultent des gènes d’intérêt ou des gènes marqueurs introduits dans la plante. Dans le cas du

MON 810, il s’agit uniquement de gènes d’intérêt. Les différences intentionnelles consistent à

faire exprimer une protéine à une très faible concentration par le gène d’intérêt (de l’ordre

d’un microgramme par gramme de plante) ou par le gène marqueur. La toxicologie

alimentaire traditionnelle permet d’étudier la sécurité de ces protéines, comme nous venons de

le voir.

3

Ce que nous ne savons pas en revanche évaluer ce sont les effets non intentionnels de la

modification génétique. Il existe un risque, en théorie, à introduire une construction étrangère

dans le génome d’une plante qui fonctionne harmonieusement sans elle. Cela peut créer des

modifications du métabolisme de la plante, donc des risques imprévisibles. Il faut alors

réaliser une évaluation sanitaire de la plante elle-même et non de l’un de ses constituants.

Nous en sommes ramenés au cas précédemment évoqué : l’évaluation d’un aliment, ce que les

méthodes traditionnelles ne permettent pas de réaliser correctement.

Il fallait donc imaginer une autre approche : il s’agit d’une approche comparative, née voici

une quinzaine d’années et affinée depuis. En 1993, l’OCDE a publié un rapport intitulé :

« évaluation de la sécurité des denrées alimentaires issues de la biotechnologie ». Des

réunions internationales ont eu lieu sur le sujet, à l’initiative notamment de l’OCDE, dont une

en France en 1997. Je l’ai coprésidée en compagnie d’un membre de la Food and Drug

Administration, Jim Marianski. Je représentais alors la commission du génie biomoléculaire

(CGB). De nombreuses réunions ont eu lieu par la suite à l’initiative de la FAO, de l’OMS, de

l’Union européenne.

Nous avons abouti à un consensus au sein de la communauté scientifique internationale

(Figure 1). Puisque les méthodes traditionnelles de la toxicologie alimentaire sont

difficilement applicables aux aliments, il s’agit de comparer la plante génétiquement modifiée

ou les aliments qui en sont issus à un comparateur : la plante génétiquement la plus proche

possible à n’avoir pas été génétiquement modifiée. On compare alors les caractéristiques entre

ces deux plantes : moléculaires, phénotypiques, agronomiques, de composition. Il s’agit du

concept d’équivalence en substance. De multiples rapports ont été rédigés sur le sujet auprès

de l’Union Européenne, de l’OCDE, de l’OMS, etc. Lorsque certains prétendent que nous ne

savons rien et que nous n’avons rien fait, je les invite à venir consulter ma documentation.

J’insiste en particulier sur un gros projet européen (un « cluster », réunion de cinq ou six

projets de recherche) « ENTRANSFOOD » dont les résultats ont été également publiés dans

Food and Chemical Toxicology, la « Bible » des toxicologues de l’alimentation (Figure 2).

Cette approche a été reconnue par le Codex alimentarius et fait référence dans les discussions

internationales au niveau de l’OMC.

La mise en œuvre du concept d’équivalence en substance n’est pas une évaluation

toxicologique ; sa conclusion est : la PGM est ou n’est pas aussi sûre que la plante non

génétiquement modifiée, considérée comme sûre, alimentaire.

Pour aller au-delà du concept d’équivalence en substance, et accroître encore la sécurité des

aliments, il faut donc envisager de nouvelles approches. Lorsque j’exerçais ma fonction de

directeur scientifique à l’INRA, j’ai encouragé les recherches sur des méthodes plus sensibles

qui pourraient nous permettre de répondre aux questions toxicologiques posées. Ces méthodes

reposent sur la mise en œuvre de techniques en « ique », de post-génomique :

transcriptomique, protéomique et métabolomique.

L’allergie est une autre question difficile à traiter. J’ai reporté sur la figure 3 le consensus

international en la matière. Je conteste violemment la partie gauche du schéma : il ne faut

surtout pas rechercher des transgènes dans des sources connues comme des allergènes. C’est

l’objet d’une polémique, depuis une dizaine d’années, avec nos collègues américains. Je

pense que c’est un risque supplémentaire superflu dont la démonstration a été faite à

l’occasion de la vieille affaire du soja ayant intégré un gène de la noix du Brésil.

4

En conclusion, les débats ont été très animés avant d’aboutir au consensus international. Il

serait faux de dire que les scientifiques et les entreprises de biotechnologie étaient de mèche et

que le consensus est venu rapidement. D’intenses conflits scientifiques ont eu lieu, dont

certains ne sont pas tout à fait terminés. Après une quinzaine d’années de réunions

internationales, un consensus a été obtenu. Si vous voulez connaître plus en détail la

méthodologie d’évaluation en toxicologie et en sécurité sanitaire, sachez que l’autorité

européenne de sécurité alimentaire a réalisé récemment un document sur le rôle de

l’expérimentation animale. Vous pouvez le trouver sous une forme encore non définitive sur

le site de l’AESA ou EFSA (European food safety authority). Il s’agit d’un rapport

scientifique qui a d’ailleurs été accepté pour publication dans Food and Chemical Toxicology.

L’expérimentation animale n’est envisagée que si des éléments inquiétants résultent de

la mise en œuvre des étapes préliminaires de l’approche comparative de l’équivalence en

substance.

Une réunion s’est tenue le 13 novembre à Bruxelles à l’initiative de l’Autorité européenne de

sécurité alimentaire en présence des représentants des autorités nationales chargées de la

sécurité sanitaire des aliments. Au cours de cette réunion, nous avons évoqué la méthodologie

que je viens de présenter. Seules trois agences nationales ont émis des critiques à propos de

cette méthodologie : il s’agissait des délégations de l’Autriche, de la Hongrie et de la

Belgique – dont la position était ambiguë. Toutes les autres agences – y compris l’AFSSA –

ont reconnu la validité de cette méthode

Une communication est – ou sera très prochainement – disponible sur le site de l’AESA, au

sujet de la différence entre la signification statistique et la signification biologique d’un

résultat. Certains statisticiens ont tendance à faire abstraction de la biologie.

Aucun risque avéré des plantes génétiquement modifiées mises en culture – ou dont une

demande d’autorisation de mise sur le marché a été déposé – n’a pu être révélé à ce jour par

une quelconque étude scientifique réalisée selon un protocole reconnu au niveau international.

Nous ne prétendons pas que le risque de ces plantes est nul mais il est clair que le risque

sanitaire qu’elles représentent n’est pas plus important que pour les aliments courants.

Les questions encore en suspens concernent les effets à long terme des aliments – et pas

seulement des plantes génétiquement modifiées et des aliments qui en sont issus. Je pense en

particulier aux aliments nouveaux, voire exotiques, qui nous sont régulièrement proposés sur

les marchés. Personne ne les a jamais évalués et personne ne nous a jamais interrogés à leur

propos. Par ailleurs, l’évaluation des risques allergènes reste un problème très complexe. La

recherche travaille sur le sujet depuis des années et progresse mais ne permet toujours pas, à

l’heure actuelle, d’apporter une sécurité absolue (le risque 0 !) au consommateur humain.

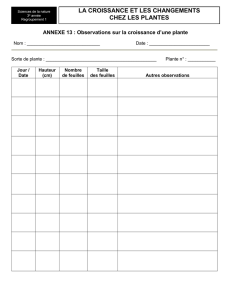

Figure1

5

6

6

7

7

1

/

7

100%