Géopolitique

- 1 -

G E O P O L I T I Q U E

D’après le cours de M. Kulemann du 1er semestre 2007/08

Conseils de lecture

Hérodote : revue de géographie et de géopolitique (http://www.herodote.org/)

« La Foire aux illuminés : ésoterisme, théorie du complot, extrémisme », Pierre-André Taguieff

Sites internet

http://www.atlas-historique.net/

TABLE DES MATIERES

Introduction .............................................................................................................................. 2

I. Discussion autour d’un concept ..................................................................................... 2

A. A quoi sert-elle ? ........................................................................................................ 2

B. Qu’est-ce que la géopolitique ..................................................................................... 2

II. Le monde au début du 3ème millénaire ........................................................................... 3

A. Un nouvel ordre international possible (1991) ........................................................... 3

1. L’Asie du Sud-Est .................................................................................................. 3

2. Au Moyen et Proche-Orient ................................................................................... 4

3. En Amérique Latine ............................................................................................... 4

4. En Afrique .............................................................................................................. 5

B. Des tensions cependant observables .......................................................................... 5

1. En Europe ............................................................................................................... 5

2. En Afrique .............................................................................................................. 7

3. Proche et Moyen-Orient ......................................................................................... 8

- 2 -

Introduction

I. Discussion autour d’un concept

A. A quoi sert-elle ?

D’après Yves Lacoste, « la géographie, ça sert à faire la guerre » => ce n’est pas une science objective, finalité

d’ordre politique. Elle a des présupposés et des conséquences politiques. La géopolitique ça sert peut-être

d’abord à prendre des décisions stratégiques (du point de vue économique et pas seulement militaire).

Coface (lien) : organisme privé qui assure les entreprises aux risques d’exportation à l’international (ou lors de

l’organisation de salons à l’étranger). Cet organisme étudie le risque pays, les risques géopolitiques => il fait de

la géopolitique pour des raisons commerciales.

Les entreprises qui tentent d’exporter vers l’étranger se posent certaines questions :

Le marché est-il porteur ?

Le marché est-il accessible et sûr ?

Pour chaque question, on recherche un certain nombre de critères :

Nature de critères

Exemples de critères

Le marché est-il porteur ?

Données macroéconomiques

Données relatives au marché du

produit

Le marché est-il accessible et sûr ?

Données techniques

Existence de droits de douanes,

infrastructures

Données géopolitiques

Nature du régime, est-ce un état de

droit ? Existence d’un conflit dans

la zone ? risques sociopolitiques

notés (par la Coface par exemple)

de 7 (faible) à 1 (élevés).

On fait ensuite une grille de comparaison entre les différents pays de destination envisagés. On donne une note

globale => choix du pays vers lequel on va exporter.

B. Qu’est-ce que la géopolitique

Ce que n’est pas la géopolitique :

Géographie : vient du grec Gê (la terre, vastes territoires) = géomorphologie : description de vastes

territoires

Géographie politique = géographie humaine : localisation des populations, taux de chômage, exode

rural, …

Géostratégie : du grec Gê + stratos + ageîn (armée) = art de diriger des armées sur un vaste territoire.

Concerne les interventions militaires.

Géoéconomie : employé par un Américain, E. Luttwak, qui a construit ce concept dans les années 70 en

pensant que les frontières allaient disparaître et qu’il n’y aurait plus que des rapports économiques.

Géohistoire : concept forgé par F. Braudel, historien. Etude de rivalités sur de longues périodes de

peuples et d’états pour la domination de vastes territoires. Par exemple l’opposition entre trois grands

peuples : les Perses, les Arabes, et les populations turco-mongoles depuis le XIIe siècle environ.

Première définition du concept de géopolitique : « étude des rivalités contemporaines des peuples et des états sur

des vastes territoires ».

- 3 -

La géopolitique est une discipline se donnant pour tâche d’étudier :

La façon dont s’exerce le contrôle d’un territoire (par la force, l’adhésion, etc…) = quelle est la nature

du régime ?

Les rivalités entre les différents territoires, donc les pouvoirs qui s’y exercent.

Le concept de géopolitique est dû au général Karl Haushofer qui a réuni en 1918 des géographes pour fonder les

Cahiers pour la géopolitique. Le but était de réfléchir aux rapports entre un peuple et une autorité politique. Ils

arrivent à la conclusion qu’un même peuple doit être soumis à une même autorité politique. Dans les années 20-

30, les Nazis se sont emparés des travaux de ce groupe pour dire qu’une peuple doit être « naturellement » réuni

dans un état avec un chef (« ein Reich, ein Volk, ein Führer »). Dès lors le terme prend une connotation

négative, il est associé au nazisme. Il réapparait dans les années 70 : les media l’utilisent pour essayer de faire

comprendre la guerre du Vietnam, puis la guerre du Vietnam contre le Cambodge.

La géopolitique est-elle une science ?

Celui qui étudie la géopolitique le fait du point de vue de ses propres convictions.

Cela dépend aussi du point de vue duquel est faite l’étude, d’où on le voit.

Cela dépend de la logique sur laquelle se fonde la réflexion.

=> Les réflexions géopolitiques sont :

des représentations idéologiques

mais indispensables pour comprendre un certain nombre de phénomènes politiques (par exemple la

raison de l’intervention occidentale en Afghanistan).

II. Le monde au début du 3ème millénaire

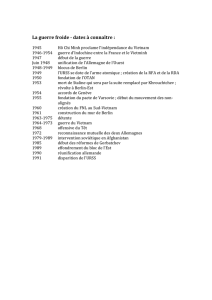

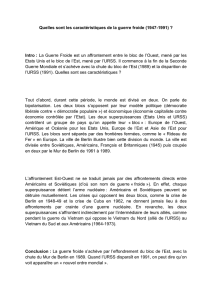

Après la fin de la Guerre Froide, tout laissait espérer qu’on allait vers un monde apaisé. Mais ce fut un échec.

1991-2001 : échec du "nouvel ordre international"

Cette idée a été formulée par George Bush (senior) en 1991 car :

1991 = fin de l’URSS = fin de la Guerre Froide

Guerre du Golfe = victoire du droit international sur un "Etat voyou". L’Irak avait envahi un autre état,

le Koweït (été 1990). Les USA s’opposent à cette invasion et décident de conduire une vaste coalition

pour chasser l’Irak du Koweït.

Un auteur néoconservateur américain, Francis Fukuyama, a expliqué dans les années 90 qu’on allait vers "la fin

de l’Histoire", qu’il n’y a plus d’antagonismes fondamentaux (entre les capitalistes et les prolétaires pour Marx),

qu’on allait vers un monde où règne l’économie de marché.

Cependant, s’il existait des raisons de croire en une grande pacification du monde, il existait également de

nombreuses tensions.

A. Un nouvel ordre international possible (1991)

Au cours de cette décennie, toutes les régions du monde semblent se stabiliser.

1. L’Asie du Sud-Est

Situation géographique

Ensemble des pays au sud de la Chine et à l’est de l’Inde (sauf Océanie), que l’on peut regrouper en deux

ensembles géographiques :

L’A.S.E. insulaire : Indonésie, Malaisie, Philippines, Timor Oriental, Brunei, Singapour

La Péninsule indochinoise : Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Myanmar (ex-Birmanie)

Situation politique

Après plus de 40 ans de guerre (depuis la 2nde Guerre Mondiale), stabilisation politique de la péninsule

indochinoise.

1940-45 : occupation japonaise

1945 : débarquement de Leclerc, envoyé par De Gaulle pour combattre les Japonais, mais ils n’étaient

plus là => la présence de nombreux militaires français est mal perçue, la situation se transforme en

guerre d’indépendance et en un affrontement Est-Ouest (les Vietnamiens cherchent des appuis à l’Est).

1954 : retrait de la France et début de l’intervention US jusqu’en 1973 (officiellement pour soutenir le

Vietnam mais aussi dans d’autres pays, notamment le Cambodge). Le Nord Vietnam est soutenu par les

Soviétiques, le Sud Vietnam est soutenu par les USA. Guérilla pro-communiste dans toute la péninsule.

- 4 -

1975 : Victoire du Nord Vietnam contre le Sud Vietnam. Entrée des Khmers Rouges (guérilla pro-

communiste) à Phnom-Penh (la capitale). Les Khmers Rouges sont soutenus par la Chine.

1978 : intervention du Vietnam (communistes soutenus par l’URSS) au Cambodge => guerre classique

et civile

1991 : fin de la Guerre Froide. Retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge et accords de cessez-le-

feu sous l’autorité de l’O.N.U.. Administration par l’O.N.U.. Le 23 octobre 1991, organisation

d’élections => ancien souverain, Norodom Sihanouk, élu. Voir film "La Déchirure".

2. Au Moyen et Proche-Orient

Situation géographique

Au sens strict (bien qu’il n’y ait pas de règle établie) :

Proche-Orient : Turquie, Liban, Israël et Palestine

Moyen-Orient : Iran, Afghanistan, Pakistan

Pays classé dans l’un ou l’autre suivant le point de vue et les époques : Syrie, Irak, Jordanie et péninsule

arabique (Arabie Saoudite, Yémen, Koweït, Emirats Arabes Unis, Qatar, Oman) +/- Egypte.

Situation politique

La victoire contre Sadam Hussein (1991) a été obtenue par une coalition rassemblant des pays occidentaux mais

aussi arabes (Saoudiens, Egyptiens, Marocains, Syriens) sur mandat de l’O.N.U.. Cette crise du Golfe et la

victoire sur Sadam Hussein entraîne deux conséquences :

D’une part s’agissant du Liban. Guerre civile depuis 1975 entre d’un côté les palestiniens (et partis de

gauche) et de l’autre des Phalanges chrétiennes (et partis de droite). Ensuite, interventions étrangères :

Israël (allié aux milices chrétiennes) et la Syrie (appuyant les musulmans sunnites). En 1991, pour des

raisons politiques, les occidentaux acceptent la main-mise de la Syrie sur le Liban, ce qui permet de

mettre fin à la guerre civile (Pax syriana). But final de la Syrie : annexer le Liban.

D’autre part, s’agissant des "Territoires occupés", qu’Israël contrôle mais qui devraient revenir aux

Palestiniens pour créer un état. La Guerre du Golfe entraîne un changement de donne pour

l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP, Yasser Arafat la dirige de 1969 à 2004) : obligée de

faire des concessions du fait de la défaite de Sadam Hussein. Reconnaît l’existence d’Israël. =>

processus de paix. Conférence de Madrid en octobre 1991 => accords de reconnaissance mutuelle

entre Israël et l’OLP le 13 septembre 1993 (Accords d’Oslo signés à Washington en présence de

Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, de Yasser Arafat, Président du comité exécutif de l'OLP et de

Bill Clinton). Mise en place de l’Autorité palestinienne (mai 94) et prévision du retrait des Israéliens de

la Bande de Gaza et de la Cisjordanie (territoires occupés).

3. En Amérique Latine

Apaisement au Nicaragua, au Salvador et à Haïti.

Situation politique : fin de la Guerre Froide => les USA ne se sentent plus obligés de soutenir des dictatures ou

juntes militaires, ou la guérilla à Cuba, pour contre le communisme et l’URSS.

1. Nicaragua

Pouvoir pro-communiste (Sandinistes) dirigé par Daniel Ortega (président actuel), soutenu par l’URSS. Guérillas

financée par les USA (les contras). Ce financement est à l’origine d’un scandale aux USA : sous Reagan des

armes ont été vendues à l’Iran de façon illégale (embargo) et grâce aux bénéfices la guérilla anticommuniste du

Nicaragua a été financée. Le calme revient dans les années 80 : URSS en recul, USA ne cherchent pas non plus à

s’opposer au gouvernement pro-communiste. Des élections libres ont lieu, victoire de Violeta Chamorro.

2. Salvador

Situation de guerre civile également. Dictature militaire au pouvoir, guérilla pro-communiste. Avec la fin de la

Guerre Froide, des accords de cessez-le-feu sont conclu, élections libres, disparition de la dictature militaire au

début des années 90.

3. Haïti

Un des pays les plus pauvres du monde. Depuis très longtemps il était dirigé par Jean-Claude Duvalier, dictateur

féroce. Il a été chassé du pouvoir mais celui-ci a été récupéré par une junte militaire. A la fin de la Guerre Froide

les USA font pression sur la junte, élections libres organisées avec la victoire du père Aristide (représentait un

espoir important de synthèse entre des aspirations sociales et l’Eglise : théologie de la libération, dont le

principal adversaire est le cardinal Joseph Ratzinger).

- 5 -

4. En Afrique

Apaisement au Sahara occidental, au Tchad et en Afrique du Sud-Ouest.

1. Sahara occidental (lien wikipédia)

Problème toujours actuel. Au sud du Maroc, un peuple appelé les Sahraouis réclame l’indépendance. Guerre

larvée entre le gouvernement marocain et les Sahraouis, et conflit entre le Maroc et l’Algérie à propos du tracé

de leur frontière commune (problème de frontières depuis l’indépendance par rapport à l’Espagne). Les

Sahraouis acceptent de discuter. Cessez-le-feu entre le gouvernement et les Sahraouis sous l’égide de l’O.N.U..

La situation semble s’être pacifiée depuis. Le problème existe toujours mais on n’en entend plus parler.

2. Tchad

Contestation de longue date entre l’état tchadien et la Lybie sur une zone très étroite le long de la frontière = la

bande d’Aouzou (lien wikipédia). Accord entre l’Italie et la France en 1935 => les Français cèdent une bande de

territoire aux Italiens mais depuis on s’est aperçu qu’il y avait des ressources d’uranium dans cette zone =>

importance que prend cette zone pour le colonel Kadhafi. Conflits dans les années 80. Accord de cessez-le-feu à

la fin des années 80, les Libyens se sont retirés mais revendiquent toujours cette partie du territoire.

3. Afrique du Sud-Ouest

Problème totalement réglé. Concerne trois pays : l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud. Jusqu’à la fin des

années 80, apartheid en Afrique du Sud (discrimination contre les Noirs et les Indiens, contre laquelle s’est

notamment élevé Gandhi).

Situation politique à la fin des années 80 :

Angola : colonie portugaise. Les portugais ont ouvert une route maritime le long de l’Afrique, mais

pour différentes raisons ils ont eu peu de colonies, dont l’Angola jusqu’en 1975. La fin des colonies portugaises

en Afrique entraîne un processus politique qui aboutit à la fin de la dictature au Portugal (Salazar au pouvoir,

puis en 1974, coup d’Etat militaire de très jeunes officiers, les Capitaines d’Avril, qui renversent le régime

dictatorial et rétablissent la démocratie = Révolution des Œillets). Mais l’indépendance de l’Angola entraîne des

mouvements d’opposition, des guérillas, entre des forces plus ou moins proches des occidentaux d’une part, et de

l’URSS d’autre part. Un pouvoir procommuniste s’installe. L’URSS finance des troupes cubaines qui sont

envoyées en Angola pour aider le gouvernement procommuniste à se maintenir au pouvoir.

Namibie : longtemps une colonie, allemande à l’origine. A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, les

colonies de l’Allemagne sont attribuées sous forme de protectorat au camp des vainqueurs. La Société des

Nations confie cette région à l’Afrique du Sud (dominion de la Grande-Bretagne). Dans les années 60, l’Afrique

du Sud ne veut pas que la Namibie devienne indépendante tant que les Cubains sont en Angola. L’Afrique du

Sud est un dominion de la Couronne britannique jusqu’en 1961. En 1961 le pays obtient l’indépendance totale

car peu à peu le régime dérive et devient de plus en plus dur (apartheid, dictature sous une forme de démocratie

apparente). Mais la situation est bloquée : les occidentaux sont obligés de soutenir l’Afrique du Sud (pour des

raisons géographiques : clé du passage du Cap, et à cause de la présence des Cubains en Angola). La situation est

bloquée jusqu’à la fin des années 80. A la fin des années 80, du fait de la fin de la Guerre Froide, l’URSS n’a

plus la volonté politique ni les moyens de soutenir une opposition aux USA (les Cubains, qui de toute façon

n’ont pas les moyens de se maintenir). Négociation à quatre qui aboutit à un cessez-le-feu en Angola, à

l’indépendance de la Namibie (les Cubains se retirent de l’Angola, les Sud-Africains se retirent de la Namibie).

En l’espace de quatre ans la situation est débloquée. Cela a un effet domino : les occidentaux ne se sentent plus

obligés de soutenir le régime de Pretoria, et de même les blancs vont entamer un processus de démocratisation

du pays, en libérant le plus vieux prisonnier politique du monde, leader de l’A.N.C. (African National Congress),

Nelson Mandela. => La fin de la Guerre Froide provoque mécaniquement un phénomène d’apaisement.

Dernière étape en 1999 : Mbeki est élu et remplace Mandela (second de Mandela à l’A.N.C.). Il est très

médiatisé grâce à la façon exemplaire dont s’est passé le processus démocratique, et en raison du poids

économique de l’Afrique du Sud. Le pays est une grande puissance du continent africain. Historiquement

l’Egypte avait cette place, mais elle n’est plus en mesure de jouer le rôle d’arbitre qu’elle aurait souhaité.

L’Afrique du Sud est un possible futur membre permanent au Conseil de Sécurité de l’O.N.U..

B. Des tensions cependant observables

Malgré l’idée d’un nouvel ordre international, des tensions étaient visibles.

1. En Europe

La fin de la Guerre Froide, ou plus précisément la fin de l’URSS ouvre une boîte de Pandore dans les PECO

(Pays de l’Europe Centrale et Orientale), dans les ex-républiques soviétiques devenues indépendantes et dont

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%